作者简介:周北海,现为山西大学特聘教授,曾任北京大学哲学系逻辑教研室主任,北京市逻辑学会会长,中国逻辑学会常务理事,副秘书长。主要研究方向,符号逻辑、语言哲学以及逻辑、语言与认知的交叉研究。

王强,北京大学逻辑学博士,上海科技大学教学助理教授。

内容摘要: 《小取》背后的逻辑究竟是什么这个问题一直困扰着中国逻辑的研究者。通过对《小取》的文本分析可以发现,《小取》中的五类例子绝大部分都是与行为动词相关的,其中的动宾短语表达的是行为概念。因此可以说,《小取》中的逻辑是涉及行为概念推理的行为概念逻辑。传统逻辑与数理逻辑都不处理动词,或者将其简单处理为关系词,这样的逻辑并不适合直接用来解释《小取》中的推理。现有的与行为有关的逻辑,也都是处理具体的行为而非抽象的行为概念,因此我们需要以新的视角来看待《小取》中的推理和揭示其中的逻辑。

《小取》是《墨经》中的一篇,也是中国逻辑史研究中的重要文献。许多研究者试图从《小取》入手,一探中国古代逻辑思想的究竟。然而,时至今日,关于《小取》中究竟包含怎样的逻辑思想,甚至是否包含逻辑思想这些问题,仍然存有争议。这种争议的由来,很大程度上与此领域内一度占据主流的“据西释中”的研究方法有关。所谓的“据西释中”即是根据西方逻辑学的理论来理解和解释中国古代的相关文本。在此情况下,《小取》常被拿来与亚里士多德的《工具论》相比较。与《工具论》相比,《小取》无论是在基本概念的清晰性还是理论性等方面都是远远不及的。从这个角度来看,确实可以说《小取》中“没有多少逻辑学”。但是,逻辑学作为一门学科是处在不断发展中的,判断《小取》是否提出了某种逻辑学说,不能简单地以某种情形下的逻辑学著作为标准。

《小取》全文不足一千字,以“辩”为主题,大致可以分为三个部分:(1)说明辩的目的、原则以及基本方式;(2)提出了“或”、“假”、“效”以及“譬”、“侔”、“援”“推”等几种辩的具体方式或类型;(3)给出了“是而然”等五类例子,试通过实例说明如何正确地辩。从篇幅看,部分(3)约占全文三分之二。我们认为,不论是否承认《小取》是逻辑学文献,这些例子总是用于解释其思想的,因此可以从这些例子入手探究《小取》背后的思想。

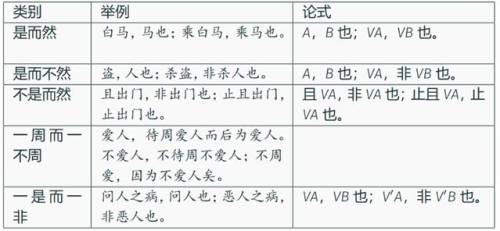

《小取》中共包含五类例子,分别是:是而然、是而不然、不是而然、一周而一不周和一是而一非。我们通过分析可以发现,这五类例子都是与动词相关的,见下表:

可以看到,在这五类例子中,除了“一周而一不周”讨论的是动词的元理论,其他都是与动词的推理相关的。这些例子试从正反两个方面保证推理的正确性。另外特别要指出的是,这些例子不是分散给出的,而是有分类,也就意味着一定的抽象性。通过对《小取》中的五类例子进行分析,我们可以发现其中出现最多的是行为动词。这些行为动词大多是出现在“动词+名词”组成的动宾短语(如“乘马”、“爱人”等)中。动宾短语的语义抽象程度较高,它不表示具体的行为或行为状态,而是表示抽象的行为概念。基于以上分析,我们可以说这些例子背后的逻辑是“行为概念逻辑”。

牟宗三曾指出,与希腊哲学重知解不同,中国哲学是重实践的。杨武金认为,中国先秦时期,诸子百家论辩的宗旨都是治国安民以求太平盛世,墨家尤其如此,他们把“辩”看成是去乱求治、兴利除害,以便达到国泰民安的有力工具。所以我们可以看到,《小取》中的推理真正关涉的不是关于自然界的知识,而是与政治生活密切相关的实践活动。这样的背景很可能就是《小取》所以会关注行为概念推理的社会历史原因。传统逻辑是以亚里士多德逻辑为主体的逻辑,考虑的是基于种属概念之间关系的推理,本质上是关于早期科学分类学逻辑,并不涉及行为概念。而现代的数理逻辑是关于数学的逻辑,同样也不涉及行为概念。所以,无论是传统逻辑还是数理逻辑,都没有关于行为概念及相关推理方面的内容,不适于用来解释《小取》逻辑。关于《小取》行为概念逻辑的研究不仅对于认识先秦逻辑思想有重要意义,对于今天的逻辑研究也有重要现实意义。

(根据“中国逻辑史专题论坛”的发言整理。李秀伟/整理)