回鹘文文献是中国9—15世纪北方民族文献的典型代表,该文字上承粟特文,下启蒙古文、满文,不仅使用跨度时间长,而且传播范围广,在了解、阐释北方民族文字的历时演变及其与汉文化交融等方面具有重要的研究价值。可从其内容、体裁及传抄方式等方面进行考察,进而归纳出其中蕴含的中华文化基因。

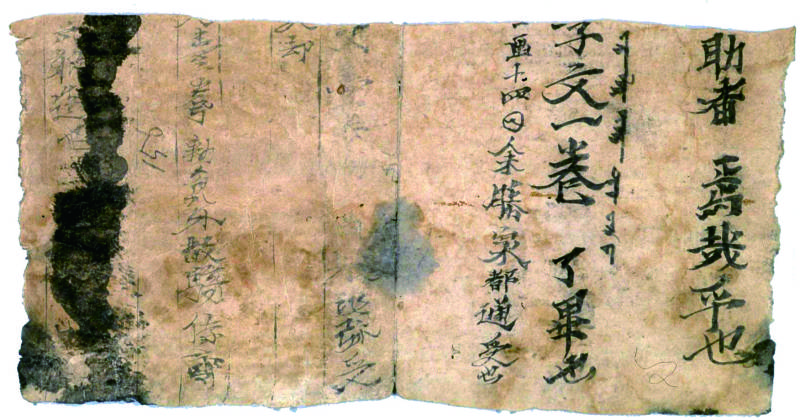

德藏 Ch\U 8152残页背面 作者\供图

中原经典抄译文献

中原传统文化是中华文明的主根主脉,它的影响力很早便延伸到边疆地区。在敦煌、吐鲁番等地发现的纸质文献中,有大量被译为回鹘文的经典,如《论语》《管子》《千字文》等,亦有汉传佛教经典,如《大慈恩寺三藏法师传》《慧远传》等。

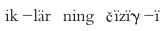

德藏Ch/U 8152残页背面的“□字文一卷了畢也”右侧,有一行回鹘字“[\\\\ \\] ”,缺处可补为ming

”,缺处可补为ming  ,即“千字文”三字之对译,可见回鹘地区亦将《千字文》作为蒙学读物,服务于当地的教育与文化发展。

,即“千字文”三字之对译,可见回鹘地区亦将《千字文》作为蒙学读物,服务于当地的教育与文化发展。

《妙法莲华经玄赞》中可见《论语》的引文,其对应的回鹘文译本(编号Mainz 0732),现存于德国柏林普鲁士文化遗产州立图书馆。卷子装一叶,草体书写,存回鹘文129行,其中有10行与《论语·颜渊》中子贡问政的一则问谈相关,即孔子关于兵、食、信( )三者主次关系的观点。其中,回鹘文使用

)三者主次关系的观点。其中,回鹘文使用 的形式,将三者依次陈列,继而以“必不得已而去”的问询方式,强调了信(

的形式,将三者依次陈列,继而以“必不得已而去”的问询方式,强调了信( )的重要性,次之是食(

)的重要性,次之是食( ),最后方为兵(süü),体现了孔子论政的核心思想,即“民无信不立”,民之信乃第一要义,继而是充足的粮食,最后才是充足的军备。

),最后方为兵(süü),体现了孔子论政的核心思想,即“民无信不立”,民之信乃第一要义,继而是充足的粮食,最后才是充足的军备。

此外,该文献中可见tsüin-ni“仲尼”、 “孔夫子”等称谓,尤其在

“孔夫子”等称谓,尤其在 “孔夫子”前还有一修饰词

“孔夫子”前还有一修饰词 ,可理解为尊者、圣者,足见对于孔子的尊崇,亦可窥见回鹘地区对儒家文化的认同。

,可理解为尊者、圣者,足见对于孔子的尊崇,亦可窥见回鹘地区对儒家文化的认同。

汉文—回鹘文合璧文献

除了将汉文典籍翻译为回鹘文,现存回鹘文献中还有大量汉文—回鹘文的合璧文献。它们跨越元明两代,形式多样,包括双语对照词汇集、公文汇编、契约文书、碑刻等,是当时民族交往与政治治理的直接物证。

《高昌馆杂字》系明代高昌馆编撰的汉文、回鹘文对照分类词汇集。其抄写格式为每半页四个词,分上下两排,每个回鹘语词、汉译、汉字标音从右至左分三行竖写,这种形式极大地便利了当时的语言学习与公文翻译。如文献中例词,右侧

乃回鹘文,中间为汉文“僉事”“國師”,左侧僉事、兀禄思把失乃以汉字拼写回鹘语。

乃回鹘文,中间为汉文“僉事”“國師”,左侧僉事、兀禄思把失乃以汉字拼写回鹘语。

《高昌馆来文》系明代新疆诸地区给中央政府的公文汇编,包括奏折和朝贡文书等,皆由高昌馆进行翻译与辑录。该文献中的回鹘文完全仿照汉文的体例格式,即首先书写汉文,继而逐词对译回鹘文。此外,“圣旨知道”“大明皇帝”等代表中原王朝皇权的词皆顶格书写。文献中尤其对一些特殊词汇进行了先意译后音译的处理,如:差来使臣中的“差”,回鹘文写作 ,其中

,其中 系回鹘语“差、遣”之意,b在这里表示对其进行音译,似可理解为“即”,而

系回鹘语“差、遣”之意,b在这里表示对其进行音译,似可理解为“即”,而 乃回鹘字母拼“差”音;又如“先年”,回鹘文写作

乃回鹘字母拼“差”音;又如“先年”,回鹘文写作 ,其中burun即回鹘语“先前、之前”之意,而san即回鹘字母拼“先”音;诸如此类的例词在文献中不胜枚举,遂形成了以回鹘字母对一些汉字注音的独特文体。作为明代中央政府边疆治理的一手资料,这不仅是明代边疆治理智慧的具体体现,也反映了边疆地区对中央政权的归属与认同。

,其中burun即回鹘语“先前、之前”之意,而san即回鹘字母拼“先”音;诸如此类的例词在文献中不胜枚举,遂形成了以回鹘字母对一些汉字注音的独特文体。作为明代中央政府边疆治理的一手资料,这不仅是明代边疆治理智慧的具体体现,也反映了边疆地区对中央政权的归属与认同。

夹写汉字文献

出土回鹘文文献中存有大量回鹘文中夹写汉字的现象,回鹘文《阿含经》即是典例。全书皆译自汉文,译本基本按照汉文逐词直译,且行文中大量夹写汉字,而夹写汉字的选择几无规律,多在所译内容的起首部分,或为一字,或为四五字。

该残页呈现的是汉文—回鹘文夹写样貌,且主要对《杂阿含经》第28、29卷中部分片段的关键信息作了汉字与回鹘文合璧书写,即汉字后以回鹘文直译,如“信戒爲法軛”,后面即缀写其回鹘文对译

。

。

此类文献在回鹘文文献中占有一定的比例。这种现象的形成,一方面是为了确保佛经翻译的准确性,提升经文的权威性;另一方面也直观地展现了回鹘文士对汉文典籍的精通,是中原传统文化深刻影响回鹘精神层面的有力明证。

回鹘文文献中的中华文化认同

通过上述回鹘文文献的梳理,我们可以大致厘清回鹘文文献受汉文影响的轨迹:回鹘人西迁后,受当地文化和汉传佛教的影响,接触了大量汉文经典,其中既有浩如烟海的佛教文献,也有《论语》《管子》《千字文》《开蒙要训》等汉文经典。首先,回鹘文古籍吸收了大量的汉语借词,如tsüin-ni“仲尼”、 、

、 等。其次,回鹘文一些语音、语法结构也发生了变化,甚至出现了《阿含经》系列的特殊文献风格,即先书写汉字,然后再以回鹘文译之,究其原因,主要有两点。

等。其次,回鹘文一些语音、语法结构也发生了变化,甚至出现了《阿含经》系列的特殊文献风格,即先书写汉字,然后再以回鹘文译之,究其原因,主要有两点。

其一,文化自身的吸引力与实用性。夹写汉字能体现创作者人文素养,同时增加佛理阐释的信服度,客观上体现了回鹘地区对汉文化的高度认同。其二,历代中央王朝的边疆治理智慧。从《千字文》的推广到《高昌馆课》的规范对译,展现出中国历代中原王朝对于边疆治理及文化浸润的重视。这种“书同文”式的智慧,既有助于回鹘群众习得汉语,亦有助于边疆地区汉族了解回鹘语,促进了国家统一和民族团结。

回鹘文文献如同一面镜子,映照出中华民族在漫长历史进程中交往交流交融的生动图景。它们有力地证明了中华文化是各民族文化的集大成者,各民族共同创造了辉煌的过去,也必将共同开创中华民族更加光明的未来。

(作者系国家社科基金冷门绝学研究专项“回鹘文《八阳经》整理及图文语料库建设”负责人、中国社会科学院民族学与人类学研究所助理研究员)