汉族与中国古代北方诸民族的接触融合,是中国古代历史的重要组成部分。但是,因为早期文献资料的缺乏,尤其是民族文字古文献的缺乏,使得这种接触融合过程的细节大多并不为现代人所知。在这一背景下,契丹语文献的历史文化价值显得格外突出:因为契丹文是北方民族文字中创制较早的,以之为载体的文本规模也超过之前民族的,这使其成为研究中国古代北方民族自身历史和相互接触史的重要枢纽。契丹语文献直接记录了契丹人的文化信息和特征,也非常清晰地展示了契丹人认识、吸收汉文化的方式和过程。

契丹文拼写展示契丹人

汉语水平提高过程

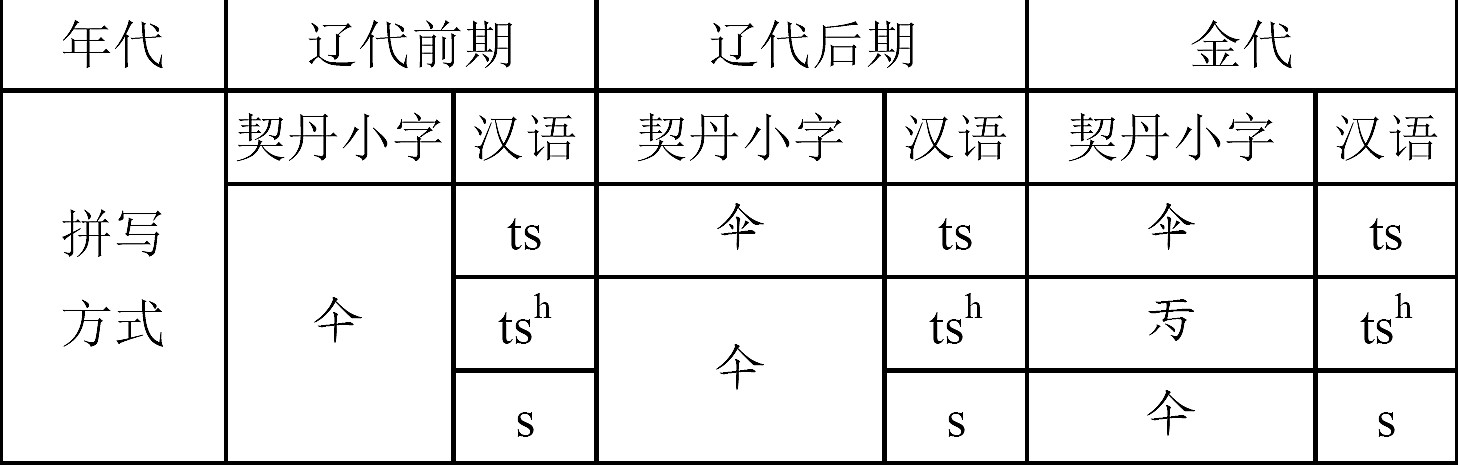

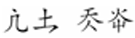

对一个民族文化的真正理解总是从学习其语言开始的。至迟在契丹建国初期,相当多的契丹人,包括皇帝和贵族,就已经是契丹语和汉语的双语使用者。他们是认识和吸收汉文化的主力,汉语借词通过他们进入契丹语。早期学术界在解读契丹文字时,发现契丹人在拼写汉字音时有很多混乱的变异,比如汉语有ts、 、s三种声母,契丹小字有的用“

、s三种声母,契丹小字有的用“ ”拼写全部三种,有的用“

”拼写全部三种,有的用“ ”和“

”和“ ”分别拼写第一种和第二三两种,有的又单独用“

”分别拼写第一种和第二三两种,有的又单独用“ ”拼写第二种。对这种现象,人们最初只能无奈地假设当时契丹人汉语水平较低,所以出现无序的混乱拼写。后来,通过排比文献的年代,我们可以发现这种混乱背后其实相当有序。

”拼写第二种。对这种现象,人们最初只能无奈地假设当时契丹人汉语水平较低,所以出现无序的混乱拼写。后来,通过排比文献的年代,我们可以发现这种混乱背后其实相当有序。

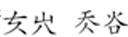

契丹语本身只有s,没有ts和 两个音,契丹人最初将汉语的ts、

两个音,契丹人最初将汉语的ts、 、s都听辨成s并且用同样的符号记录,但随着契丹人汉语水平的提高,ts和

、s都听辨成s并且用同样的符号记录,但随着契丹人汉语水平的提高,ts和 、s的差别首先被识别出来,于是单独设计了“

、s的差别首先被识别出来,于是单独设计了“ ”来表示ts。再后来,ts、

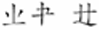

”来表示ts。再后来,ts、 、s都能被区分了,于是又设计了“

、s都能被区分了,于是又设计了“ ”来表示

”来表示 。这种演变非常鲜明地展示了契丹人的汉语水平是如何一步步提高的,也昭示着契丹人认识和吸收汉文化程度的加深。

。这种演变非常鲜明地展示了契丹人的汉语水平是如何一步步提高的,也昭示着契丹人认识和吸收汉文化程度的加深。

契丹人对汉文化观念的吸收

契丹语文本中,存在大量汉语借词,这曾为契丹文的释读提供了关键线索。随着契丹文解读水平的提高,契丹语文献中更多的汉文化因子也逐渐被识别出来。

汉语借词是对汉文化最直接的吸收。因为契丹语文献多为墓志,所以其中的汉语官爵、行政组织等名称非常丰富,如皇帝、国王、公主、开国伯、节度使、刺史等。

有一些汉文化概念通过与契丹语形态结合的方式进入契丹人思想观念的更深层次,如契丹人在命名时,除了常用的契丹名、汉名外,还会用汉语的“德”“贤”“延”“永”等有美好寓意的词语加上契丹语“-nj”词缀来构成契汉合璧式的名字“德谨”“贤宁”“延宁”“永宁”等。有意思的是,当时的汉语使用者音译这些名字时,仍能识别出其源自汉语的词根,这说明契汉合璧式的命名方式作为两种文化交汇的产物,契丹人和汉人都能心领神会。

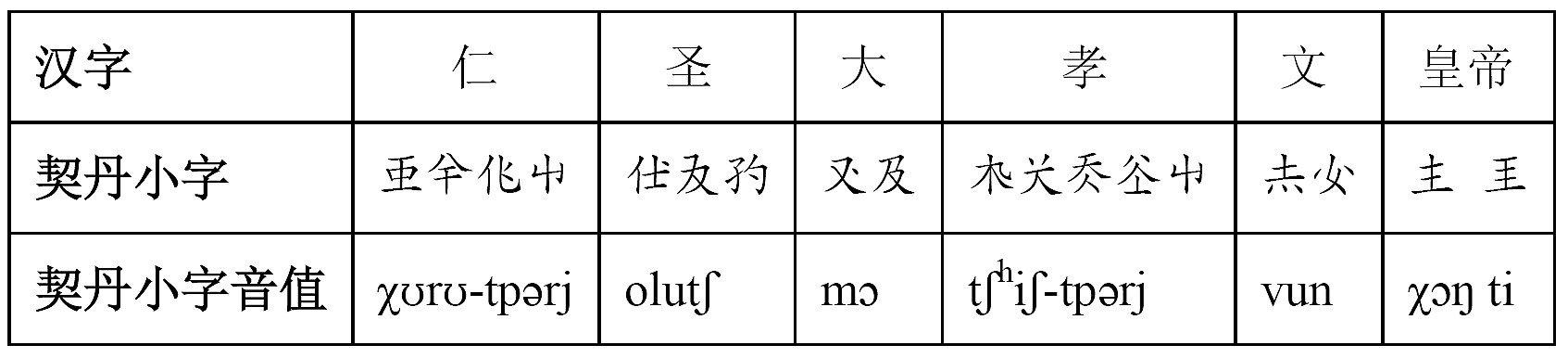

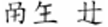

对于汉文化中儒家文化的重要概念“仁”“忠”“孝”“礼”等,契丹人则使用本族语中的相似观念类比对接,这个过程体现了文化接触的实际状态,以辽道宗的谥号为例:

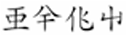

“谥号”作为一种文化概念自然是从中原文化引入的。辽道宗的谥号中,“文”在契丹语中为汉字记音,而“仁、圣、大、孝”都是用契丹语概念去意译和类比的。其中很有意义的是“仁”。与“仁”的“仁爱”本义最接近的契丹语词是“ ”(

”( ,宽厚、仁爱),但是,在辽道宗的谥号中,“仁”却选用了词根义为“汇合、聚集”的“

,宽厚、仁爱),但是,在辽道宗的谥号中,“仁”却选用了词根义为“汇合、聚集”的“ ”(

”( ),整体意义为“汇聚众人之德”。这种用法表明,契丹人已经认识到汉文化中的“仁”并不是简单的“仁爱”义,而是一个高度泛化的抽象观念。冯友兰先生曾指出,儒家的“仁”已经不光是一种特殊的德性,而是一切德性的总和,“仁”即“全德”。这种泛化在儒家原典中就已经开始,如《论语·阳货》记载:“子张问仁于孔子。孔子曰:‘能行五者于天下,为仁矣。’‘请问之。’曰:‘恭、宽、信、敏、惠。恭则不侮,宽则得众,信则人任焉,敏则有功,惠则足以使人。’”契丹语“汇聚众人之德” 与《论语》的“宽则得众”正相呼应。“仁”概念的这种多层次对接,显示出契丹人对汉文化的认识已经相当深入。

),整体意义为“汇聚众人之德”。这种用法表明,契丹人已经认识到汉文化中的“仁”并不是简单的“仁爱”义,而是一个高度泛化的抽象观念。冯友兰先生曾指出,儒家的“仁”已经不光是一种特殊的德性,而是一切德性的总和,“仁”即“全德”。这种泛化在儒家原典中就已经开始,如《论语·阳货》记载:“子张问仁于孔子。孔子曰:‘能行五者于天下,为仁矣。’‘请问之。’曰:‘恭、宽、信、敏、惠。恭则不侮,宽则得众,信则人任焉,敏则有功,惠则足以使人。’”契丹语“汇聚众人之德” 与《论语》的“宽则得众”正相呼应。“仁”概念的这种多层次对接,显示出契丹人对汉文化的认识已经相当深入。

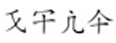

除了官爵体系、抽象观念等高层文化概念外,契丹人对汉文化中的民间通俗文化也有很多吸收。现存契丹语文献多为墓志、哀册等较庄重的文体,但也能发现很多代表着民间文化和日常口语的词语,如《耶律宗教墓志铭》记录了墓主人的汉式小名“ ”(lio

”(lio ,汉字“驴粪”的音译),《耶律智先墓志铭》和《梁国王墓志铭》记录了耶律礼先、智先两兄弟的汉式小名“

,汉字“驴粪”的音译),《耶律智先墓志铭》和《梁国王墓志铭》记录了耶律礼先、智先两兄弟的汉式小名“ ”(kou

”(kou ,汉字“狗儿”的音译)和“

,汉字“狗儿”的音译)和“ ”(

”(

,汉字“猪儿”的音译)。《耶律迪烈墓志铭》记录了两个口语色彩强烈的汉语借词“

,汉字“猪儿”的音译)。《耶律迪烈墓志铭》记录了两个口语色彩强烈的汉语借词“ ”(

”( ,汉字“牌子”的音译)和“

,汉字“牌子”的音译)和“ ”(

”(

,汉字“劄子”的音译)。这显示出契丹人对汉文化的吸收是多层次、多方面的。随着契丹文解读水平的提高,我们可以发现更多值得关注的汉文化因子。

,汉字“劄子”的音译)。这显示出契丹人对汉文化的吸收是多层次、多方面的。随着契丹文解读水平的提高,我们可以发现更多值得关注的汉文化因子。

汉语书面语

对契丹语书面语的影响

目前发现的最早的契丹大字和契丹小字文献,大部分距离两种文字的创制年代比较远,契丹小字文献尤甚。这说明契丹语书面语的形成经过了较长时间的酝酿和积累。从文本看,无论形式还是内容,契丹语书面语都全面学习了汉语书面语。以主要的文献形态墓志铭为例,契丹文墓志在文字行款、序文铭文比例、铭文每句词数、押韵模式等形式方面几乎完全仿照汉文,而在内容上,也同汉文一样大量引用汉文化典故和经典语句。尤其值得注意的是韵文部分。契丹语的词音节数不定,所以无法像汉诗那样通过统一每句字数来达到形式整齐的效果,但历代契丹语韵文的作者都严格按照汉诗的体式来创作,并不在意二者是否方枘圆凿。这表明汉语书面语的影响之深:它不只是一种供模仿用的形式模板,更是被作为书面语的固有形态去认知和学习的。

契丹语文献在现代被重新发现已有一百余年,但因为缺少传世辞书和直接的后代语言,解读十分困难,以致成为“绝学中的绝学”。契丹语文献体现的汉文化的强烈影响,启发我们从文化因子入手寻找更多的解读线索,这应该是未来各种解读方法中仍值得坚持的一种。

(本文系国家社科基金重点项目“北方官话语音史研究”(24AYY008)阶段性成果)

(作者系河北大学文学院副教授)