金秋时节,新疆吐鲁番瓜果飘香,暑热渐消。

在位于吐鲁番盆地东侧的鄯善县,成群结队的游客慕名而来,纷纷前往该县吐峪沟石窟和临近的吐峪沟景区参观游览,开启一场跨越千年的古今“对话”。

坐落于古丝绸之路中道与北道交汇地带的吐峪沟石窟始建于公元5世纪前后,是一处大型石窟寺院遗址群,也是佛教西来东往的重要节点。2010年至今,中国社会科学院考古研究所(中国历史研究院考古研究所)(以下简称“考古研究所”)联合相关机构对吐峪沟石窟进行考古发掘,出土了大量汉文、回鹘文、粟特文、梵文、古藏文等多语种文书,以及壁画、纺织品、木器、铜器、铁器、石器与植物遗存等珍贵文物,具有较高的文化价值和历史意义。

2024年9月,呼斯塔考古队在呼斯塔遗址东区墓地进行发掘。 考古研究所/供图

今年5月1日,经过精心保护和修缮后,吐峪沟石窟首次面向公众开放,实行实名预约参观制度,每日限额300人,真可谓一票难求。这场“文博热”的背后,还带火了不远处的吐峪沟景区。今年上半年,鄯善县吐峪沟景区累计接待游客达27.42万人,景区综合收入1000多万元,较去年同期分别增长54.92%和279.91%。

今年是新疆维吾尔自治区成立70周年。70年来,天山南北出土了大量遗珍。一件件文物史迹,深深铭刻了新疆是中国不可分割的一部分,彰显了中华文明多元一体的魅力。

新疆,不但是考古人向往的“热土”,而且是中华文明的“富矿”。

今年8月,适逢考古研究所成立75周年。从老一代前辈学者扎根边关大漠的披荆斩棘、追古溯今,到新一代中青年学者传承和弘扬“考古为国、学术戍边”精神,一代代、一批批考古人薪火相传,精心守护丝路遗珍,潜心阐释文明密码,矢志投身挖掘研究阐释中华文明的光辉事业。他们的付出和努力,只为发掘和抢救珍贵文化遗产,让这些珍贵文物成为增强民族认同、巩固边疆稳定的历史根基与精神纽带,为铸牢中华民族共同体意识贡献力量。

2015年8月8日,考古研究所研究员郭物带领大家发掘三道海子成拜特石构遗址。考古研究所/供图

考古为国显担当

天山的秋,萧瑟而神秘。

走进位于新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州温泉县境内的呼斯塔遗址考古人员驻地,首先映入眼帘的是飘扬在屋顶的五星红旗以及“中国考古”四个鲜红的大字招牌。

“我们每年春天来到这里就升起国旗。”考古研究所新疆工作队呼斯塔考古队领队王鹏说,看着国旗每天在上空飘扬,“考古为国”的荣誉感和自豪感油然而生。

呼斯塔是蒙古语音译地名,意为“有桦树的地方”。2016年,呼斯塔考古队入驻,先后由两任领队带队发掘,已经在这里开展工作近10年。

呼斯塔遗址主体年代在公元前1600年前后,是新疆境内青铜时代中期的大型聚落遗址,遗址核心区面积约12平方千米,由城址、墓地、哨卡、防洪和取水工程等遗迹组成。

考古工作的最大成就感,莫过于珍贵历史遗存和文物的发现。2023年,在呼斯塔遗址东区墓葬,王鹏和队员们发掘出一把青铜时代早期的青铜刀,瞬间让整个考古队沸腾。后经鉴定,出土锡青铜刀是一把高锡青铜刀,这是目前国内发现的最早的锡青铜制品。

更令人震惊的是,呼斯塔遗址的水利工程,好似一个青铜时代“都江堰”。2021年,考古队在城墙西侧挖出一道百米长的石砌水渠,水渠一端通向自然河流,另一端穿过城墙,直抵城内的院落。

考古工作,犹如一场穿越古今的对话。如今,在呼斯塔草原上,当地牧民的石构房屋,与3600年前的房屋遗迹的结构几乎完全相同。

2016年以来,到呼斯塔考古的队员们换了一茬又一茬,但从来没有人叫苦叫累。“很多跟着学习的研究生,毕业后都会争取‘二次归队’机会。”王鹏说。

多年的坚守与担当,是无数次的一铲一刷,更是绞尽脑汁的潜心钻研。经研究确认,呼斯塔遗址是目前发现的新疆西天山地区规模最大、具备军事防御体系的青铜时代聚落。该发现为研究亚欧草原青铜时代社会组织及东西方文化交流提供了重要资料,对研究中华文明的起源、形成、传播、发展的历史脉络,中华文明多元一体格局的形成和发展等,均具有非常重要的学术价值和现实意义。

几千年的时光里,阿拉套山的雪水依然滋养着呼斯塔草原,青铜时代的混血基因仍在牧民的血脉里流淌。而那些被一铲一刷唤醒的“沉睡记忆”,都将成为中华文化血脉相连的见证。

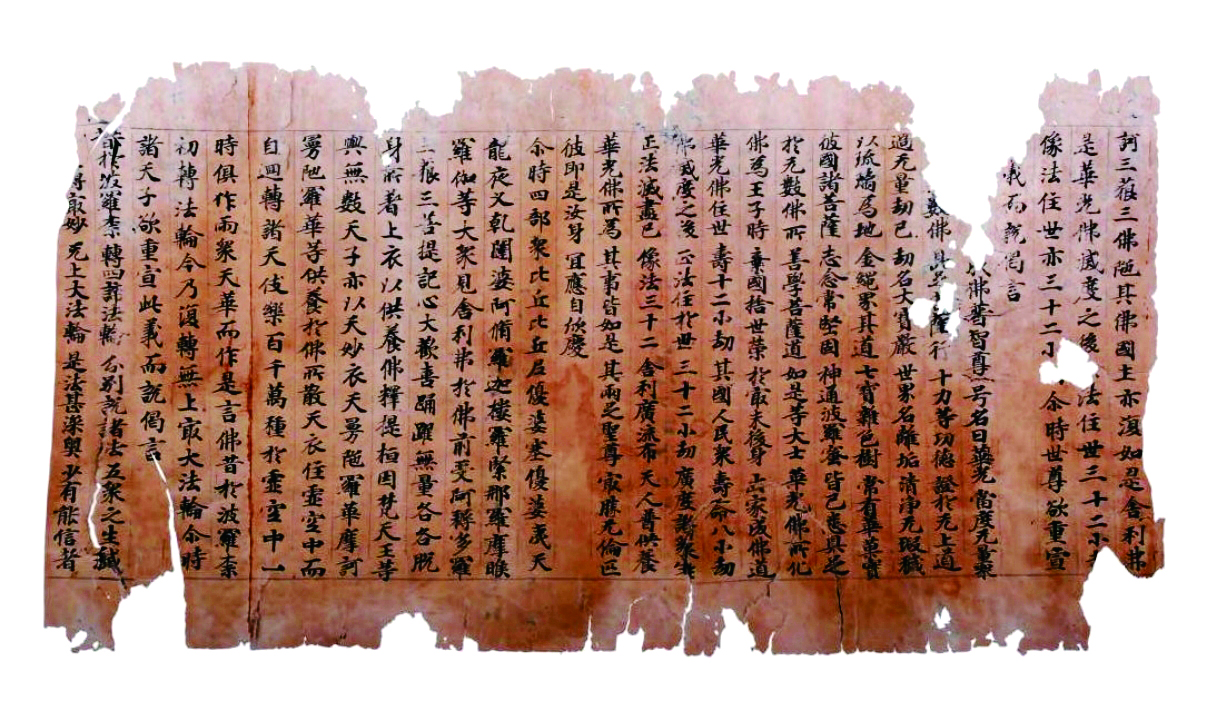

吐峪沟佛教石窟寺院出土的文书写本 考古研究所/供图

学术戍边有传承

新疆,这片历史悠久的土地古称“西域”,地处古代“丝绸之路”的重要地段,是东西方多个文明体系汇聚交融的地区。目前,新疆大地上的6处世界文化遗产、9542处不可移动文物与45万件可移动文物,承载着中华民族的基因与血脉,是不可再生、不可替代的中华优秀文明资源。

作为考古和文物研究的“国家队”——考古研究所自1950年8月成立以来,便与新疆结下不解之缘。

1957年9月至1958年8月,考古研究所研究员黄文弼带领考古队和新疆当地的少数民族文物工作者一起在哈密、焉耆、库车、伊犁等地进行考察,对新石器时代晚期遗址、金石并用时期的墓葬,魏晋至元代的城址和佛教遗址以及乌孙和突厥族的墓葬等进行了考古调查或发掘,为研究新疆考古和新疆历史提供了重要资料。

1979年,考古研究所成立新疆工作队,首任队长孙秉根带领孟凡人、陈戈等工作队成员,先后两次踏查北庭故城遗址,发掘北庭故城以西的高昌回鹘王家寺院遗址,明确了寺院布局与壁画结构,为研究丝路佛教艺术奠定了坚实基础。

20世纪八九十年代,新疆工作队主持调查或发掘过的主要遗址有北庭故城遗址、察吾乎沟口墓葬、轮台县群巴克墓葬、且末县加瓦艾日克墓地、拜城县多岗墓地等。

2000年以后,新疆工作队陆续调查和发掘了策勒县达玛沟乡托普鲁克墩佛寺、伊犁新源县那拉提、塔什库尔干县吉尔赞喀勒、木垒县平顶山、温泉县阿敦乔鲁和呼斯塔、青河县三道海子、阜康市博格达龙脊山岩画等重要墓地和遗址。

2010年起,考古人员开始在新疆吐鲁番吐峪沟石窟进行发掘和清理工作。10余年的考古发掘,让一座座精美石窟重现在世人眼中。

2015年以来,新疆工作队选择吉木萨尔县北庭故城遗址、喀什汗诺依古城遗址、温泉县呼斯塔遗址及墓葬重点开展工作,并成立三支考古队,考古人员长期驻扎、连续发掘、深入研究,推动学术戍边走向常态化。

学术戍边任务光荣,而对于从事考古的田野工作者来说,需要经受恶劣环境的考验。考古研究所边疆民族与宗教考古研究室主任郭物清楚地记得,十几年前在新疆青河县三道海子工作时,那里地处阿尔泰山中蒙边境高纬度、高海拔的山区,缺氧、温差大是常态,夏天下雪也是常见的事。当时,工场上扎着帐篷,白天漏光,夜晚呼呼漏风。男同志还能偶尔到湖里洗洗澡,女同志不愿去洗只能“苦熬”。

坚守大漠高原,耐心拂去遗址的尘埃,砥砺出历史的光亮,边疆考古捷报频传。

2011年6月,被称为“文物界奥斯卡”的“全国十大考古新发现”在北京揭晓,新疆鄯善县吐峪沟石窟群和佛寺遗址入选。2013年4月,“2012年度全国十大考古新发现”评选揭晓,新疆温泉阿敦乔鲁遗址与墓地赫然在列。2016年5—11月,北庭故城考古队对北庭故城外城墙南门遗址进行考古发掘。目前,对北庭故城遗址发掘仍在继续。

从大漠孤烟到北庭飞雪,边疆考古的故事还在继续,新疆考古几十载,学术戍边的决心从未改变。从边关大漠到丰美草原,社科院考古人无意边关的风景,只为信念的坚守和学术的信仰。天山南北,边疆考古的故事还在继续,考古人学术戍边的情怀从未改变。

瓦罕走廊入口,竖立着高僧安世高、法显、玄奘三块经行石碑,游人到此,必打卡留念。图为“大唐高僧玄奘经行处”石碑。中国社会科学报记者 刘娟/摄

凝聚共识守家园

考古工作的价值不仅在于发掘历史、见证历史,更在于服务当下、启迪未来。由此,边疆考古更承担着一项重任:通过考古发掘去探讨各民族地区文化融入中华文明的进程,最终以考古成果实证中华民族多元一体的历史,解读中华文明既绵延不断而又波澜壮阔的发展历程,为构筑中华民族共有精神家园提供学理支撑。

1995年10月,新疆出土的一块汉代织锦——“五星出东方利中国”护臂震惊世界,成为中华民族自古以来命运与共的强力佐证。

文化是一个民族的魂魄,文化认同是民族团结的根脉。近年来,新疆考古工作坚持发掘文物多重价值,创造性转化、创新性发展,传承红色文化,弘扬中华优秀传统文化,推动文明交流,提升中华文化软实力与影响力。其目的是通过让文物“说话”,讲好中华民族交往交流交融的故事,引导各民族将中华文化内化为共建、共有、共享的精神家园。

位于新疆维吾尔自治区喀什地区的汗诺依古城,早在1957年就被列为新疆维吾尔自治区文物保护单位,拥有汉晋与唐宋时期的两座城址和魏晋佛寺,具有较高考古发掘价值。

2018年,考古研究所派工作人员进驻汗诺依,并成立了汗诺依考古队。目前,汗诺依古城发掘面积累计达4500平方米,已有发掘成果揭示出汗诺依遗址中城址和佛塔的大体面貌。“喀什汗诺依遗址揭示出西域绿洲城邑与人地关系的演变,反映了多元文化在新疆的共存与融合。”汗诺依考古队领队艾力江介绍说,这些考古发现,也成为中华文明多元一体的又一鲜活例证。

“新疆是古代民族迁徙融合、多元文化碰撞的核心区域,更是中华文明与欧亚文明交汇交流的重要通道。多年的考古实践也证明,每一处边疆遗址都是解码多元文明基因的钥匙。新时代,边疆考古是关乎国家文化安全、边疆长治久安的战略工程。在世界百年变局加速演进的当下,边疆考古已从‘发现过去’的学术实践,升华为‘塑造未来’的国家工程。”考古研究所边疆民族与宗教考古研究室主任郭物表示。

文化认同是最深层次的认同,是铸牢中华民族共同体意识的长远和根本之策。在海拔4000多米的帕米尔高原深处,有一个神秘的走廊——瓦罕走廊。在瓦罕走廊入口,竖立着高僧安世高、法显、玄奘三块经行石碑。来此驻足,就有一种历史的厚重感和身为中国人的自豪感。

当年的立碑人——考古研究所研究员巫新华说:“我们立碑,岂止是为了纪念?更是为了颂扬!这些舍身求法者,乃我中华之铮铮脊梁!”

历史从未走远,也不会走远。

不忘本来,面向未来,边疆考古大有可为!

中国社会科学报记者 贾宝胜 班晓悦