中国的金石之学发达甚早,自宋代欧阳修、赵明诚以来,即形成“证经补史”的传统,学者用心之处,端在于经、史二部,于集部之学则稍有忽略。清代王昶《金石萃编序》言:“迹其(金石)囊括包举,靡所不备,凡经史、小学暨于山经、地志、丛书、别集,皆当参稽会萃,覈其异同而审其详略……且其文亦多瑰伟怪丽,人世所罕见,前代选家所未备。”特拈出金石对于集部文章的补阙正讹之功。清代以来的学者搜辑历代全诗、全文,也多求之于金石。如《全上古三代秦汉三国六朝文》《全唐文》《全辽文》等历代文章总集,得金石之助不少。近现代学人,或用贞石之文证诗人、文士之生平行履;或假吉金之作补历代总集、别集之阙佚。金石于集部之学,促进之功实也不下于经史。自两晋始,佛教寺庙即有将文章立碑刻石的传统,石刻文献对“涉佛文体”的研究,亦补益甚多。

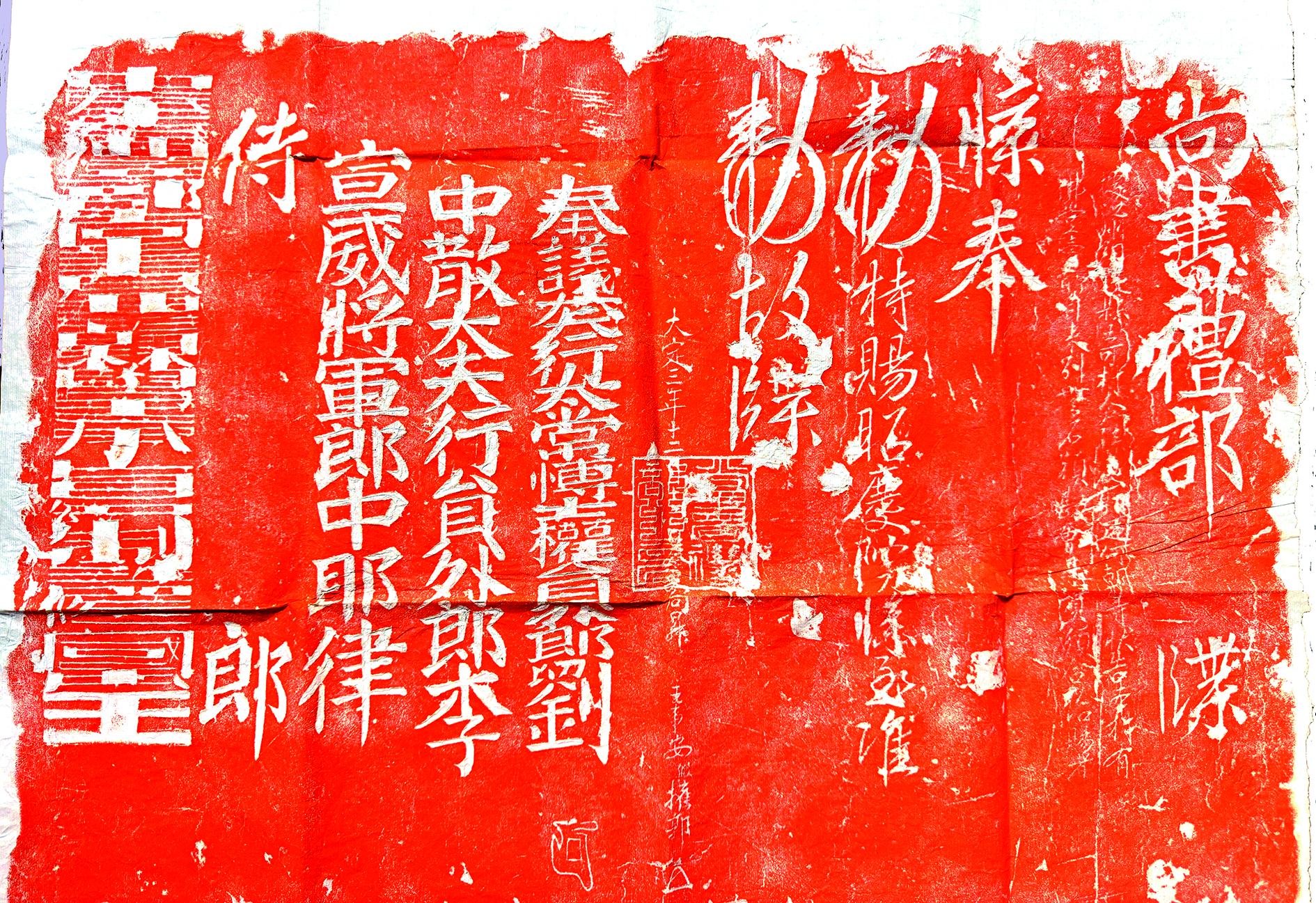

金大定三年昭庆院牒文 作者/供图

石刻文献反映

“涉佛文体”的原始样貌

在《涉佛文体与佛教仪式:以像赞与疏文为例》一文中,笔者对“涉佛文体”进行了大致的定义。“涉佛文体”是指由佛教传入而产生,或为本土所固有,后与佛教结合而产生新变的文体(《浙江学刊》2014年第3期)。“涉佛文体”的体式甚多,如塔铭、寺庙碑记、像赞、释氏疏文、文人与僧人的来往书信,文人写给僧人的赠序、语录序等皆是其例。这些文体中的塔铭、寺庙碑记等,原其本旨,即为立碑上石所撰作;而释氏之徒亦常将像赞、疏文刻之于石,以传不朽,故而石刻文献常是“涉佛文体”的资料渊薮,可补传世文献之阙。同时,存世的碑刻或拓本,在保存文本文字的同时,也保存了这些文体的原始格式与本来样貌,反映了这些文体的生产制作过程、使用的仪式环境,为深入认识理解此类文体的生产、使用与传播提供了不可多得的实例,从而拓展了我们对“涉佛文体”,甚至其他文体研究的视野与思路。

石刻文献反映了“涉佛文体”的原始样貌,为理解文体的“活态”提供了资料。吴承学在《中国古代文体学研究》中提出中国古代文体多与一定的礼乐制度相关,在仪式中产生、应用。因此,要对这些文体做进一步的深入研究,必须对其产生的仪式环境进行研究、还原。他认为:“因为中国古代大量的文体,其实是实用文体,与礼乐和政治制度关系密切,研究时要考证和梳理其具体使用背景,还原其仪式、程序、文本形式等历史语境……不了解这些制度、仪式,就不可能真正理解这些文体。”然而,随着时间流逝,当时的仪式环境逐渐失落,生动的“文体形式”仅作为文本被保留在历代文人的别集、总集之中,成为仅供案头阅读的“文章”,失去了原始的样貌。

比如“像赞”这种文体,本来是配合画像或写真而创作的文体。而释氏的“像赞”也多是题写在画像、写真、顶相等绘画作品之上的文字。这一现象,东晋时即有,如支遁《咏禅思道人诗序》中言:“孙长乐作道士坐禅之像,并而赞之。”即是说孙长乐先绘制了“禅思道人”的画像,然后写作赞文与画像相配合。自唐末五代以后,禅宗兴盛,师尊顶相这种绘画形式常常作为弟子嗣法之证明。而在顶相之上,往往配合题写与之相关的祖师像赞。然而,这些像赞与画像配合使用的形式,多是通过文献记载得知,其实际情形如何,却没有直观的呈现,而石刻文献正好弥补了这一缺憾。如现存少林寺碑廊的金兴定五年(1221)由皇元妃施财所绘《二祖大师像》石刻,中为禅宗二祖慧可画像,旁有少林寺住持志隆赞:“五乳峰前,断臂立雪。求法安心,法无可说。觅心不得,狂机顿灭。结草石城,凡圣路绝。邺都城里恣调心,万载嘉声播不彻。”同在少林寺,于元大德十一年(1307)立石的《达摩像》,下绘达摩一苇渡江图,上有仁宗皇帝赞:“坤之上,乾之下,中间一宝难酬价。十万里来作证明,面壁九年不说话。如何赞,如何画,一回举起一回怕。”两通石刻直观呈现了像赞这一文体与画像相配合的具体面貌。

石刻文献提供

与传世文献不同的“异本”

石刻文献提供了与传世文献不同的“异本”,为深入理解“涉佛文体”的生成、演变、传播提供了实例。对于文体的认识,刘勰在《文心雕龙》中归纳为四端:“原始以表末”,阐明文体发展的历史;“释名以章义”,说明文体得名之缘由;“选文以定篇”,选择代表作品加以分析;“敷理以举统”,抽绎文体写作的规范。《文心雕龙》目的在于指导文章创作,故这四方面的论述,结穴之处在于为创作提供资鉴与指导。现当代学界对古代文体的研究,虽然不再承担指导创作的功能,然而,由于历史与学术惯性的影响,研究的着力点还集中于文体历史、文体分类、文体创作分析、名篇鉴赏诸方面。对于文体的生成、文体的制作过程、文体与其他文化现象的关系关注不多,对于一个具体文本在流传过程中的演变、载体的变化、传播与“附文本”的生成等方面也较少论及。近年来,学界始有这一方面的探求实践。石刻文献提供与传世文献不同的“异本”,为研究文体的生成、演变、传播提供了实例。

比如,释氏塔铭是镌刻于葬塔上或埋藏于葬塔内,记载高僧生平行履的一种石刻文体。作为研究高僧生平第一手资料的塔铭,向来受到佛教研究者的重视。然而,对于这种文体本身的关注,尚显不够。塔铭的制作是一个非常复杂的过程:首先是由亲近之人根据传主的生平撰写一篇比较详尽的“行状”,在行状的基础上由名人撰作“塔铭”。塔铭文本撰写完成后,通常还要由书家誊抄。然后,再将誊抄钩摹上石,形成石本。石本的阅读与使用皆有不便,于是经过捶拓工艺,最终形成拓本。学者又据拓本录文,再次形成文本。这一制作过程产生了许多中间“产物”,于是就有了塔铭写本、原石、拓本与录文本的不同。

另外,唐宋以来,特别是宋末之后,由于寺庙主持制度的变化,同一高僧会主持不同的寺庙。而当高僧圆寂后,其生前主持过的重要寺庙都会分别建塔,“数处建塔”这一现象也必然会催生一人多塔、一人多铭的现象。塔铭作为文人或高僧的作品,最终也会被收录到文人、高僧的别集或语录中。但在收录之时,所根据的底本情况却十分复杂。有的收录的是最初的稿本,有的则是根据石刻或拓本的录文。这样又形成塔铭别集、总集文本与拓本、原石的不同。一人多铭、一铭多本的现象虽然增加了使用塔铭作为史料的难度,却为理解塔铭这种文体的复杂性提供了实例。如元代高僧息庵义让,曾主持河南少林寺、山东长清灵岩寺,两个寺庙现皆存有息庵义让的塔铭。虽然两铭的撰人皆题作日本僧邵元,而两文不仅碑额、题名、立石人、刊刻人等“附文本”信息有差异,而且,铭文正文内容详略也多有不同。塔铭显然根据寺庙的特殊需求进行了改写,以凸显传主与本寺的深厚关系。这一例子生动显示了一篇塔铭在不同空间中形式与内容的变化。

综上所述,石刻作为一种特殊的文献,对于“涉佛文体”研究的意义在于:一方面,其保存了大量不见于传世文献的“涉佛文体”,可补历代总集与别集之阙佚。另一方面,更为重要的是,石刻文献提供了与传世文献不同的“异本”,保存了一些特殊文体的“本来面目”,为理解文体的制作、演变、传播提供了切入口,深化了文学文化学、文学社会学的研究。

(本文系国家社科基金重大招标项目“中国历代释氏塔铭碑志的辑录整理与综合研究”(20&ZD266)阶段性成果)

(作者系浙江大学人文学院教授)