摘 要:探寻我国教育管理学科面临的学科性质不清、理论脱离实践、本土化理论建构不足等多重危机的解决方略成为近年来学界的重要话题。对教育管理研究范式应用现状的分析表明,我国教育管理研究存在着一定程度的方向模糊、路径单一以及研究技术和工具相对落后等问题。从资料(数据、证据)获取、分析和呈现方面,以数据挖掘、量化历史、混合研究、定性比较分析、社会网络分析、地理信息系统(GIS)和知识图谱等技术方法为例,倡议采取更具有想象力的研究技术和方法,坚持循证取向,加强生成理论的个案研究和改变现实的行动研究,从而生成对教育现实更具有解释力继而改变教育管理实践的本土理论。

作者简介:余凯,北京师范大学教育学部教授,博士,主要从事教育与公共政策、学校改进和教育评估研究;杨烁,北京师范大学教育学部博士研究生,主要从事教育管理研究。

一、前言

新中国成立70年以来,教育管理学在学科地位、学科体系、研究内容和研究队伍建设等方面取得了众多成就,并且研究范式和方法论也有所转换,在思辨研究的基础上,量化、质性等实证方法逐渐发展起来。进入21世纪以来,面对社会变迁及教育管理实践需求的转变,我国教育管理领域的研究者开始反思研究对实践的指导性失效、本土化的理论建构不足以及学科价值被边缘化等多重学科危机。对此,有学者认为危机的根源在于随着公共教育向人文精神的复归,以实用主义和功利主义为基础的现代管理学范式对教育管理实践出现了种种适应不良;遵循经济管理规律的现代教育管理范式背离了教育活动的本质。[1]有学者则从方法论角度谈及教育管理研究困境,认为根源在于研究方法单一,过于注重思辨。[2]无论是学科范式的反思,还是学科方法的困境,都表明教育管理领域的知识生产方式出现了问题。一方面在问题意识上,我国教育管理实践中大量的真实问题没有得到国内学者足够的重视,要么追求圈地式的学科体系建设却在抽象的理论言说中走向画地为牢,要么热衷于以跟随、模仿、验证等重复劳动试图复制其他学科或者国外理论已经时过境迁的辉煌图景,具有中国本土经验同时又符合普适意义的教育管理研究因而变得更加稀缺。另一方面在研究方法上,行政主导和经济驱动的教育管理运行模式也感染了教育管理的知识生产方式,表面化的数据分析或访谈材料堆砌造就了一大批简单化、标准化和程式化的伪实证研究,这种伪实证研究造就的虚假繁荣进一步削弱了教育管理研究对现实的人文关怀。虽然关于教育管理研究困境及其归因的探讨不在少数,但对于研究范式和方法的变革如何造就我国教育管理研究生动活泼的局面,从而加强教育管理研究对于实践的观照,相关讨论尚不充分。探索生成本土教育管理理论的具体研究路径、方法和技术就成为了本文的学术旨趣。

教育管理研究以服务于生成具有解释力继而改变教育现实的本土化理论为目标。在教育管理研究走向多元范式发展阶段下,当前我国教育管理研究的核心任务并非去探索新的“范式转换”,而应脚踏实地将已经确立的各种范式用足用好,将其潜能充分挖掘出来,[3]以更好地服务于教育管理研究的目标。但空谈范式只会陷入浅尝辄止的局面,难以产生实际效果,因此,需要结合时代背景,去探索能够落实各种范式的具体研究方法和技术。在大数据、人工智能等信息技术高速发展的背景下,教育管理研究技术和工具层面应更具有想象力,无论资料(数据/证据)获取还是分析、呈现都敢于突破陈规,利用适切于教育管理研究的最新技术、方法和工具探究实践,在推进多元范式落实的过程中,提升研究的质量。因此,本文在反思当前教育管理研究范式应用现状的基础上,系统阐述了未来可用于教育管理研究的路径、方法和技术,从而为推动我国教育管理研究的持续发展和本土化理论的建构提供有益启示。

二、我国教育管理研究范式应用现状

对我国教育管理研究范式和方法的应用现状进行反思是探寻教育管理研究改进的前提。教育管理研究对象的复杂性决定了教育管理研究需要走向多元化范式,而范式应用可以通过研究方法和技术使用情况来体现。学术期刊是呈现学科发展和研究现状的重要载体,为了解我国教育管理研究范式的应用情况,本文对近十年(2010—2019年)CSSCI期刊上刊载的有关教育管理的研究进行了可视化分析和反思。

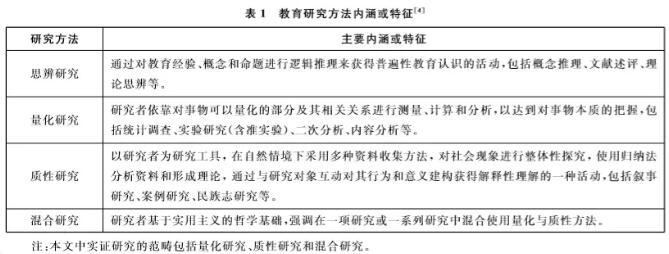

在我国现有的教育类CSSCI期刊中,专门针对教育管理学科的期刊较少,大多为综合类期刊。鉴于研究者的精力有限,本文根据期刊的栏目设置进行论文的筛选。首先将CSSCI中综合类教育期刊所设置的主要栏目及其内容进行了浏览,将包含教育管理研究栏目且具有代表性的期刊筛选出来,然后将其栏目中与教育管理有关的论文作为本文的分析对象。通过中国知网对《教育研究》《教育科学》《中国教育学刊》《教育研究与实验》《教育科学研究》《现代教育管理》六本期刊所设栏目2010—2019年刊文进行检索,除去笔谈、简讯、会议等,共搜集到符合条件的有效教育管理研究文献2 039篇,其中《教育研究》308篇、《教育科学》155篇、《中国教育学刊》392篇、《教育研究与实验》117篇、《教育科学研究》382篇,以及《现代教育管理》685篇。本文重点对论文所使用的研究方法进行了分析,以反映出近十年我国教育管理研究所使用的研究方法现状。由于教育研究方法分类繁杂,为使研究结果更加清晰,笔者在国内外研究者分类基础上,对各研究方法内涵或特征进行了概括(如表1所示)。然后,利用制图工具绘制折线图进行可视化操作,图中的虚线代表论文类型的总体趋势。

由图1可以看到,在本文所选取的2 039篇文章中,思辨类研究占据了绝对地位,而实证类研究占了不足20%。但从两类研究的发展趋势看,思辨研究整体上出现了下降的趋势,而实证研究的数量在不断上升。这些数据和趋势表明,随着近些年我国教育管理学界和实践领域对实证研究的倡导和积极行动,我国教育管理研究在多元范式的应用方面取得了一定的进步。

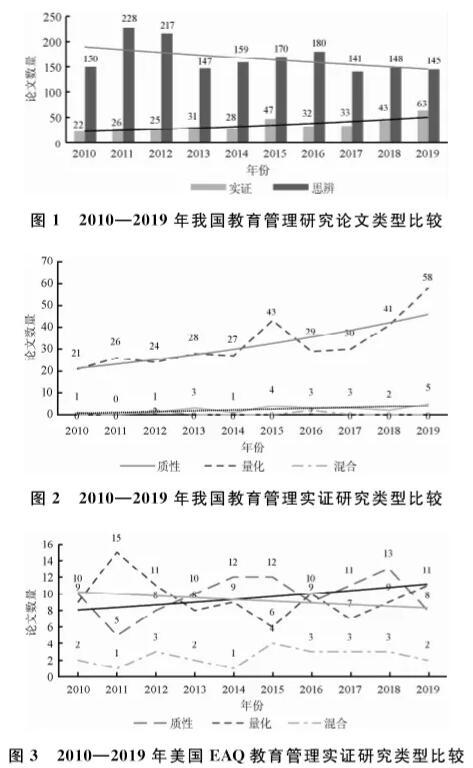

具体到实证研究方法的使用情况来看,为了进一步对比国际教育管理研究方法的发展现状,本文以国际知名的美国《教育管理季刊》(Educational Administration Quarterly,EAQ)为例,对其2010—2019年刊文所使用的研究方法进行了分析。经过检索、筛选和阅读,共收集到有效学术性文章241篇。由图2和图3可见,美国EAQ刊发论文中,量化研究和质性研究数量相差很小,甚至质性研究的数量还多于量化研究,并且混合研究也有所增长。虽然我国教育管理实证研究数量在不断增加,但仍以科学范式指引下的量化研究为主,个案、民族志等质性研究数量还远远少于量化研究,混合研究更是寥寥无几。通过分析论文的具体内容,从研究方法和技术层面而言,美国EAQ近十年研究方法的使用上包括了调查研究、实验研究、个案研究、民族志、扎根理论、叙事研究、比较研究和历史研究等多元方法,将社会网络分析、自我报告、批判话语分析等技术应用于研究当中,并且特别注重对纵向数据的使用。与之相比,我国教育管理研究中,研究方法使用单一,量化研究更多是调查研究,并且以量表、问卷工具为主,已有的量化或质性研究还存在着理论基础落后、数理模型简易、纵向数据缺乏等一系列不规范问题。坦率地说,我国教育管理研究还远远未达到国际先进水平。

究其原因,一方面是囿于长期积淀的思辨研究传统,[5]人们对于多元范式的认识和倡导大多还只是停留在学理争论上,并没有真正地将各种范式及其方法应用于研究之中;另一方面是科学范式起源已久,在教育管理等多种领域中拥有着成熟的研究方法和技术的支撑,相对于其他研究范式,有更多的先例进行仿照,因此研究过程和成果产出更加便捷,并且科学范式下的量化研究更多地使用数理模型和统计技术,因此更显得“科学”;而诸如质性研究等以解释主义、自然主义等多元范式为基础的方法,由于学术研究基础和力量尚且不足,并且涉及伦理和价值的研究通常都需要消耗大量的时间和精力,对研究者的理论素养要求较高,因此在目前管理主义和绩效主义突出的学术成果评价机制下,迫于“生存”压力的青年学者更倾向于使用科学范式指导下的量化研究,尤其是以问卷和量表等工具为基础的调查研究。[3]当然,以逻辑推理为基本方式的教育思辨研究仍然是建构教育管理理论和思想的重要路径,本文并非否定思辨研究的重要作用,而是强调研究范式的多元应用。正如有学者所言:“人们在批评理论的教育管理学可能存在‘以逻辑的实践代替实践的逻辑’错误的同时,也要看到这种批评也可能存在窄化教育管理学内涵的倾向与偏失。”[6]

三、教育管理研究的方法变革

在一定意义上,一门学科的方法水平,可以成为衡量这门学科成熟度的重要标志,而方法论的发展也必将成为提高学科成熟度的最根本手段。[7]通过对我国教育管理研究范式应用现状的分析,不难发现我国教育管理研究在范式和方法方面存在着一定程度的理论取向不足、路径单一,以及研究技术和工具落后等问题。教育管理的实践特性使得教育管理活动存在着复杂的张力,未来教育管理研究应强调教育管理的实践逻辑和价值伦理的探究,重视多元范式和方法的综合应用。为此,本文认为教育管理研究应以生成具有解释力继而改变教育实践的本土理论为目标,坚持循证取向,加强生成理论的个案研究和改变现实的行动研究,在具体研究技术和工具上敢于求新,进一步突破以往侧重形而上的思辨研究和以低水平量化研究为主的伪实证研究。

具体而言,教育管理的循证研究(Evidence-based research),即以证据为基础的研究,强调以证据为核心,旨在为教育管理实践开展和本土化理论建构提供真实可靠的证据储备。这里的证据不同于普通的知识、数据或信息,它是对基于严谨的调查、实验、个案等研究获得的成果进一步科学加工后得到的连续性信息,[8]它来源于较为抽象的科学研究,但又能转化为实践者所熟知的知识结构,兼顾了理论建构和实践改善的需求。因此,循证研究致力于理论与实践的对话,从更为宏观的视角超越常规研究方法的划分标准,在研究方法和研究技术上显示出极大的包容性,顺应了多元范式的发展潮流。明晰教育管理研究的循证方向有助于缩短理论与实践差距,提高教育管理学科价值和建构本土化教育管理理论的可能。

从研究路径的层次而言,我们更应该关注教育管理研究的解释和解放功能,加强致力于生成理论的个案研究和改变现实的行动研究。个案研究作为一种接触性研究,需要研究者深度介入到研究对象的情境中去,通过在多种信息来源和丰富的背景情境中收集深入、详细的资料,对一个或多个个案进行历时性的探讨,从而对研究问题进行充分的解释和意义建构。当前,教育管理学科面临的危机之一便是缺乏扎根于中国本土的教育管理理论,通过个案研究对我国教育管理实践进行深入探究,寻找复杂现象背后的规律性是生成本土化理论,并提高其解释力的有效路径。而行动研究更是以改善实践为导向,是教育管理实践者对自身工作和实践中遇到的问题进行的反思性研究。解决教育管理理论对实践指导失灵和学科价值受到质疑的危机需要教育管理实践者开展行动研究,它有益于化解教育管理理论与实践二元分离的症结,弥补当前理论空缺,促进教育管理实践的改进。

从更为具体的研究技术方法来说,要解决教育管理研究面临的方法困境,实现多元研究范式的应用,关键在于找到与研究方向和路径相匹配的具体方法,从研究资料的获取、使用和呈现等实操层面进行探究。在大数据、云计算等现代信息技术蓬勃发展的背景下,数据挖掘、知识图谱等一些常规方法无可比拟的新技术、新工具得以开发和应用,这为教育管理研究方法和技术路线的转向带来了更多的选择。本文从研究资料的获取、使用以及呈现等角度出发,尝试对能够应用于教育管理研究的技术工具以及多元范式催生的新方法进行了分析展望,以期能对未来研究的开展有所启发。

(一)资料获取的技术改进

研究资料的质量直接关系着研究结论的真实性和可靠性,研究者获取研究资料是研究过程中的核心步骤。教育管理学作为一门认识和理解教育管理现象,谋求教育管理改进之道的社会科学,[9]236其面临的现象往往较为复杂,涉及多方利益主体,研究者在很多时候难以深入研究对象“内部”,从而获取充分的第一手资料,当然这也是很多社会科学研究所面临的共同问题。从获取资料的方法运用看,当前我国教育管理研究使用最多的技术手段是问卷法、量表法和访谈法,这也是目前运用最为成熟的方式。这些常规方法能长期服务于科学研究,其优点不容置疑,但如果过于依赖这些自报告手段,缺乏三角互证,也易于造成研究者对于教育管理实践现象的片面或者低层次认知,同时也极可能因为似乎占有了大量第一手资料而陷入盲目自信,对复杂的教育管理现象背后的价值问题失去理性判断。

日益兴起的大数据技术给教育管理研究的资料获取带来了新的选择。近年来,数据挖掘技术(Data Mining,简称DM)在各学科研究领域得到广泛应用,伴随着教育大数据的指数型增长,教育数据挖掘(Educational Data Mining,简称EDM)也应运而生,它致力于运用数据挖掘技术来探索教育环境中产生的独特数据,用于理解教育现象,解决教育问题,改善教育实践,并指导教育管理行为。利用数据挖掘技术,研究者可以获取一些隐藏在互联网、人际行为背后的多样化全域数据,通过大数据分析能够追溯教育实践的发展脉络,挖掘出具有隐蔽性、关联性的深刻洞见,这为我国教育循证研究和决策的实施提供了有力支撑。研究者可利用Python等网络爬虫技术对教育舆情进行跟踪分析,例如:有研究者通过数据挖掘对北京市义务教育入学网络舆情的数量、来源、走势、内容、情感、区域分布等特征以及舆情热点进行分析。[10]还有研究者通过数据挖掘技术,利用从学生Moodle日志中提取的数据,对学生在学习管理系统中不同的学习模式与成绩之间的关系进行分析,为学校管理改进提供依据。[11]

如果大数据分析能在一个特定时间阶段努力再现特定教育管理现象丰富的情境资料的话,量化历史的出现则使研究者有机会通过历时性数据研究持续演进的教育和社会活动序列。量化历史(quantitative history)又被称为计量史学,关注时间维度与空间维度的面板数据,主要以经济计量方法进行历史维度的跨学科研究。[12]在考究史料、摸清史料的历史背景与社会制度环境的前提下,强调使用现代社会科学尤其经济学的分析范式、重视大样本与统计方法。[13]计算机、互联网的普及以及大数据、云计算等新概念的兴起,使得许多历史资料的数据化变为可能,更进一步促进了量化历史的发展和推广。例如:有学者以清朝为背景,利用量化历史的方法,通过间接代理指标构建了一个独特的历史数据库,分析了儒家文化在缓解经济冲击时农民起义的社会冲突中的积极作用。[14]量化历史可以挖掘历史上曾经被忽视掉的微观数据和资料,帮助教育管理研究者获取更加多元的数据资料,从而对教育管理现象做出更加充分的解释。

(二)资料分析的融合路径

目前,教育管理实证研究中资料分析路径背后折射的仍是以逻辑实证主义等为基础的量化研究和以建构主义等为基础的质性研究的范式主导地位。常用的定性资料分析有扎根理论法、话语分析法等,而定量分析多是建立结构方程模型、多层线性模型、文本计量分析等。由于教育管理研究对象充满着丰富性和复杂性,单一的研究范式往往只能关注教育管理的某个方面,无法全面把握教育管理本质。随着多元范式的日益发展,大部分学者逐渐认同了范式之间的共性和具体方法上的互补性,主张运用多元方法探究教育管理现象和问题,约翰·克雷斯维尔(John W.Creswell)等人倡导的混合研究方法便是很好的体现。

混合研究(mixed methods)是指在一项研究或调查项目中,兼用定性和定量的研究方法来收集、分析数据,整合研究发现,并得出推论。[15]3它是多元范式兴起后的产物,力图摆脱单一范式的局限性,将多元世界观进行融合,并且世界观的选择与混合方法设计类型的选择有关。从研究过程来看,混合研究以实证主义和系统哲学为理论基础,强调质性和量化二者不可偏废,从而提高研究的洞察力和理解力,增强结论的普遍性和概括性。[16]因此,混合研究更具有适切性,可用于数据资源不足、研究结果有待解释、探索性发现需要一般化等多重研究困境。[15]6面对当前教育管理理论解释能力不足、指导实践失效等方法困境,在研究中运用混合研究能为研究问题提供更多的证据,更好地服务于实践的发展和理论的需要。上文对EAQ的分析中也看到混合研究在美国教育管理研究中呈现逐渐增多的趋势,其内容涉及到了校长教学领导力与教学改进、教师效能与评估、学校规划和改进等多样化主题。克里斯多夫·戴(Christopher Day)等人利用混合研究法,分析了成功的校长是如何通过将变革型领导策略和教学型领导策略结合起来,直接和间接地促进学校持续改进,为校长工作的开展提供了更为细致的循证理解。[17]在多元研究范式蓬勃发展的未来,混合研究将是我国教育管理研究可选择的方法之一。

作为另一种将量化研究和质性研究优势进行融合的定性比较分析法(Qualitative Comparative Analysis,简称QCA)在社会科学领域也产生了广泛的影响。QCA是由查尔斯·拉金(Charles C.Ragin)首次提出,他认为众多社会现象产生的原因是相互依赖、多重并发的,且通常以组合的形式共同对结果产生影响,因而提出了这种将案例分析的整体性与比较分析的系统性进行结合的集合分析法。[18]定性比较分析实际是以案例研究为导向,其基本逻辑在于采取整体的视角,把每个案例视为条件变量的“组态”,然后基于集合论与布尔代数原理,通过讨论集合间的隶属关系发现要素组态与结果的互动关系。它有助于回答多重并发的因果关系、因果非对称性和多种方案等效等因果复杂性问题,[19]被广泛应用于传播学、政治学、社会学和管理学研究。例如,有研究者通过对54个焦点事件的定性比较分析,探究了我国焦点事件的政策议程触发机制。[20]教育管理学作为一门交叉学科,其研究内容的广域性和研究对象的复杂性需要QCA这种探究复杂因果关系的集合分析方法来解释教育管理现象,建构本土化理论。教育管理研究者可考虑利用QCA去探究教育政策创新扩散的影响因素、非渐进性政策的爆发生成机理等涉及复杂因果关系的问题。

(三)研究资料的自我呈现

研究资料的自我呈现不仅是形式需要更加生动多样,更需要将较为新颖适切的研究技术和方法应用于教育管理研究领域,以挖掘出有限资料中的深度价值和涵义,使理论研究结果的呈现与教育实践进行真正的对话。一方面,从宏观上看无论是人口还是科技创新的累积,都呈现S曲线,最近几十年的“高原平台”现象显著,科学革命逐渐进入停滞期,如何扩展和深化现有的知识成为各个学科研究者的重要任务。另一方面,我国教育管理学虽已初成体系,但还缺乏教育管理本土化理论的建构,教育管理学之“学”在我国仍缺乏深厚的基础。[21]基于以上发展背景和需求,新兴的知识图谱工具、GIS空间分析以及社会网络分析等可视化技术对教育管理的研究针对某些具体实践问题的分析和解决能有所助益。

建构具有本土特色的教育管理理论,就需要对我国教育管理实践的微观机制进行探究,重视教育管理中的行动者、结构、情境等种种要素,从而“自下至上”地生成本土理论,增强理论的解释性。教育管理实践可以被理解为一个社会互动的过程,而这个过程最终需要通过行动者来完成。因此,相应的研究应关注具体的行动主体的实践活动以及彼此间的互动关系,这与社会网络分析(Social Network Analysis,简称SNA)的理念不谋而合。SNA是对社会关系结构及其属性加以分析的一套规范和方法,它以不同的行动者(如个体、群体、组织)所构成的关系而不是行动者属性(attributes)作为主要研究对象。因此,行动者之间相互联结而形成的关系是社会网络分析的基础。[22]46有部分学者认为SNA不仅是一种研究方法,也是一种独特的研究范式,它认为社会结构和社会行动是客观存在的,主张用数学方法从关系场的角度研究社会结构和社会行动。[23]总之,教育管理研究可以利用社会网络分析的独特优势拓展研究问题领域,例如,有学者对校长在学校社会网络中的地位与变革型领导、学校创新氛围的关系进行了实证分析。[24]同时,还可以利用SNA分析不同地区、不同层次的学校在发展过程中如何形成社会网络获取、管理、置换社会资本以及中国社会背景下(如“关系”)学校组织的社会资本与其社会动员能力有无显著关系等问题。

地理信息系统(Geographic Information System,GIS)作为一种空间数据处理工具,可以对有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述,帮助解决规划和管理等方面的问题。基于GIS强大的空间信息分析处理能力,其应用领域也在不断扩展。就教育管理研究领域而言,学校布局规划、教育资源的合理配置作为其重要内容,是一个连续动态的过程,需要借助历史的、现实的与对未来预测的全过程信息进行分析,这些通过GIS的应用遥感图进行判读就可以迅速获取,帮助研究者得出真实可靠的结论,而这类研究成果产生的证据通常是我国教育行政部门进行循证决策的重要依据。已有研究者借助GIS技术分析了学校布局调整的过程以及农村学校撤并对学生上学距离产生的影响等问题。[25]通过GIS技术与教育数据的结合,可以使资料呈现更加直观形象地反映出教育资源分布现状,增强研究成果的实践应用性。

面对数量日益增长的研究文献和文本资料,传统的依靠人力逐一阅览所有资料的方式不甚理想,而CiteSpace、BibExcel、HistCite等知识图谱工具能够依靠计量学理论帮助研究者从海量的文献中挖掘出有价值的信息。CiteSpace是目前应用较多的知识图谱工具,它以库恩的范式理论、结构洞理论、科学前沿理论和知识单元离散与重组理论为基础,并将这些理论转换为聚类、节点、中介中心性等术语运用于具体操作和结果呈现中,然后通过计算机算法和交互式可视化把知识的广谱性和多样化结合,帮助研究者将精力集中于更重要的问题分析和理论思维方面。近几年,信息情报、工商管理、公共管理等领域研究者利用CiteSpace对现有研究的热点问题、作者分布与合作状况、发展趋势等特征进行分析,获取本领域研究的优点与不足,从而帮助研究者开展进一步的研究。教育管理研究也可有限地借助CiteSpace等工具对现有文献所蕴含的知识脉络和体系进行梳理,扩展和深化已有研究的价值,拓宽循证研究的实施路径。另外,从实践层面而言,利用知识图谱工具将各种纷繁复杂的教育数据和科研成果进行可视化操作,可以帮助教育实践者理解教育发展现状和变化趋势,为教育决策提供更为明晰、形象的证据基础。当然,这类工具还存在种种不足,研究者和教育决策者要避免步入技术导向的研究工具“陷阱”和唯数据至上的僵化决策。

四、结语

循证研究追求利用多元的研究范式和多样的研究方法获取可靠真实的证据来改善教育实践。本文从研究资料的获取、使用以及呈现角度分析了部分可应用于教育管理研究的技术手段,它们对于当前教育管理科学范式在我国规范化的应用以及其他范式的落地有着积极的意义。然而需要注意的是,当下许多研究论文只是借助技术工具的科学外壳,主诉研究者本身的主观认识。事实上,教育管理研究作为一种理论与实践的对话,单纯依靠技术工具难以帮助研究者进行最终判断,[26]在教育管理研究的范式和方法变革问题上,循证取向有利于教育管理研究扎根中国教育管理实践的土壤,深入的个案研究有利于更具有解释力的本土教育管理理论的生成,高质量的行动研究有利于解决教育管理实践中的真实问题和中国本土教育创新经验的扩散,在循证的方向和路径上,根据研究问题、研究对象的具体情况,着力进行方法和技术的革新有利于研究范式实现着陆。最后,教育管理研究的根本问题不光在于研究范式的转换和变革,还需要对教育管理学科基本假设和研究问题领域进行重新界定,这需要研究者不断努力澄清教育管理实践背后复杂的价值假设,推进教育管理研究范式的本土化转换,以解释具有本土特色的教育管理现象,构建中国特色的教育管理理论体系。

参考文献:

[1] 赵树贤.现代教育管理学的范式及其危机[J].教育学报,2012,8(4):70-75.

[2] 张新平,蒋和勇.教育管理学的困境与方法转型[J].湖北大学成人教育学院学报,2004(1):14-17.

[3] 褚宏启.论教育管理研究范式的转换[J].中国人民大学教育学刊,2014(3):5-22.

[4] 杨烁,余凯.美国教育政策循证研究的理论与实践:对中国的启示[J].复旦教育论坛,2019(6):91-96.

[5] 杨天平.对我国教育管理学研究的反思性研究[J].教育理论与实践,2004,24(3):9-11.

[6] 张新平,陈学军.试论我国教育管理学的理论类型[J].教育学报,2011,7(1):80-85.

[7] 叶澜.教育研究方法论初探[M].上海:上海教育出版社,1999:17.

[8] 杨烁,余凯.我国教育政策循证决策的困境及突破[J].国家教育行政学院学报,2019(10):51-58.

[9] 张新平.教育管理学导论[M].上海:上海教育出版社,2006.

[10] 赵丽娟.2017年北京市义务教育入学网络舆情分析:特征、热点与应对[J].教育科学研究,2019(3):49-54,61.

[11] CEREZO R,SANCHEZ-SANTILLAN M,PAULE-RUIZ M P,et al. Students’ LMS Interaction Patterns and Their Relationship with Achievement A Case Study in Higher Education[J]. Computer & Education,2016(96):42-54.

[12] 熊金武.量化历史:经济史学的新范式[J].求索,2019(3):47-54.

[13] 陈志武.量化历史研究的过去与未来[J].清史研究,2016(4):1-16.

[14] Kung J K S ,Ma C C. Can Cultural Norms Reduce Conflicts? Confucianism and Peasant Rebellions in Qing China[J]. Journal of Development Economics,2014(111):132-149.

[15] 约翰·W. 克雷斯维尔,薇姬·L.查克.混合方法研究:设计与实施[M].游宇,陈福平,译.重庆:重庆大学出版社,2017.

[16] 张绘.混合研究方法的形成、研究设计与应用价值——对“第三种教育研究范式”的探析[J].复旦教育论坛,2012,10(5):51-57.

[17] CHRISTOPHER DAY,QING GU,PAM SAMMONS. The Impact of Leadership on Student Outcomes:How Successful School Leaders Use Transformational and Instructional Strategies to Make a Difference[J]. Educational Administration Quarterly,2016,52(2):221-258.

[18] 黄荣贵.作为一种研究路径的定性比较分析:揭开复杂因果关系的面纱[J].公共行政评论,2019(4):62-64.

[19] 杜运周,贾良定.组态视角与定性比较分析(QCA):管理学研究的一条新道路[J].管理世界,2017(6):155-167.

[20] 王国华,武晗. 从压力回应到构建共识:焦点事件的政策议程触发机制研究——基于54个焦点事件的定性比较分析[J].公共管理学报,2019,16(4):36-47,170.

[21] 李旭,王娇.新中国成立以来教育管理学学科建设的回顾与反思[J].教育学报,2019,15(6):55-67.

[22] 林聚任.社会网络分析:理论、方法与应用[M].北京:北京师范大学出版社,2009.

[23] 黎耀奇,谢礼珊.社会网络分析在组织管理研究中的应用与展望[J].管理学报,2013,10(1):146-154.

[24] NIENKE M MOOLENAAR,ALAN J DALY,PETER J C. Sleegers. Occupying the Principal Position:Examining Relationships Between Transformational Leadership,Social Network Position,and Schools’ Innovative Climate[J]. Educational Administration Quarterly,2010,46(5):623-670.

[25] 赵丹,吴宏超,Bruno Parolin.农村学校撤并对学生上学距离的影响——基于GIS和Ordinal Logit模型的分析[J].教育学报,2012,8(3):62-73.

[26] 柯文涛.工具的祛魅:CiteSpace在教育研究中的应用与反思[J].重庆高教研究,2019,7(5):117-128.

扫码在手机上查看