摘 要:

关键词:

作家聚焦·叶兆言专辑

从地方路径到民族寓言:叶兆言南京书写的叙事美学

摘要:叶兆言的南京书写以地方经验为切入点,通过重构历史记忆、民间复调叙事、挖掘日常物象的隐喻价值以及重塑城市空间的文化意涵,建构起一种独特的现代性叙事美学,实现了从地域性到民族精神寓言的美学升华。作家通过普通市民的日记、口述等微观视角,将历史创伤转化为民族集体精神的隐喻;以市井闲谈与精英话语的对话,打破单一历史叙事,呈现多元声音交织的现代性张力;借助城墙砖缝、茶馆器物等日常符号,赋予物质细节以时代裂变的象征意义;通过对秦淮河、城门等空间意象的层累书写,将地理空间升华为传统与现代冲突的文化寓言。这种美学建构以南京为“方法”而非“对象”,既揭示了地方经验中蕴含的民族精神密码,又隐喻文明重生的韧性,并在全球化语境中为讲述“中国故事”提供兼具本土性与世界性的美学范式。

关键词:叶兆言 南京书写 地方路径 民族寓言 现代性叙事美学

作者张光芒,南京大学中国新文学研究中心教授(南京 210023)。

历史与个人的显隐虚实——叶兆言《璩家花园》读札

摘要:《璩家花园》围绕璩家花园一带璩、侯两家三代人半个多世纪的命运沉浮,为城市立传的同时也为历史变迁和人物命运歌哭。作者对人物、时间与空间关系的超妙处理,展现出化繁为简、举重若轻的叙事艺术。在空间化或结构化的时间框架下,将人物命运不着痕迹地镶嵌进历史轨迹之中,以串珠式的叙事方式与丰富的物意象描绘出一幅由“真人”“愚人”“庸人”交织而成的人物群像,以及千姿百态的市井生活图景。历史与个人的显隐虚实之间,回荡着小人物与大历史的对话,呈现了历史之虚实与人性之多面的真相。

关键词:叶兆言 《璩家花园》 历史 个人 物意象

作者季进,苏州大学文学院教授(苏州215123)。

市井传奇、历史一隅与南京经验——读《璩家花园》

摘要:城市历史是城市性格和城市形象的呈现方式,也是民族国家历史的一种表达。叶兆言在《璩家花园》中围绕一个街区建构起市井社会的基本叙述框架,以市井传奇勾连中国七十年历史的风云变幻,展现历史细部的丰富性;以“合传之体”的写作方式,通过人物关系的相互串联,缝合碎片化的历史,呈现历史发展的整体走势。《璩家花园》为历史书写和城市叙事提供了独特的南京经验,也为我们借助“地方性知识”讨论城市文学中地方性与中国性的辩证关系提供了有益的视角。

关键词:叶兆言 《璩家花园》 市井传奇 合传之体 城市文学

作者郭冰茹,中山大学中国语言文学系教授(广州510275)。

“世间普通男女的悲欢成败”——叶兆言长篇小说《璩家花园》论

摘要:叶兆言的长篇小说《璩家花园》是中国现当代文学史上平民文学中的重要作品,不仅以“去精英化”等方式和平民主义的文学观、历史观与道德观,书写了璩家花园一带城市平民的精神、生存与命运,还以人文主义的情怀,在揭示与书写他们不完美的人生与人性的同时,发掘和展现出平民内部的道德理想。

关键词:叶兆言 《璩家花园》 人文主义 平民文学

作者何言宏,上海交通大学人文学院教授(上海200240)。

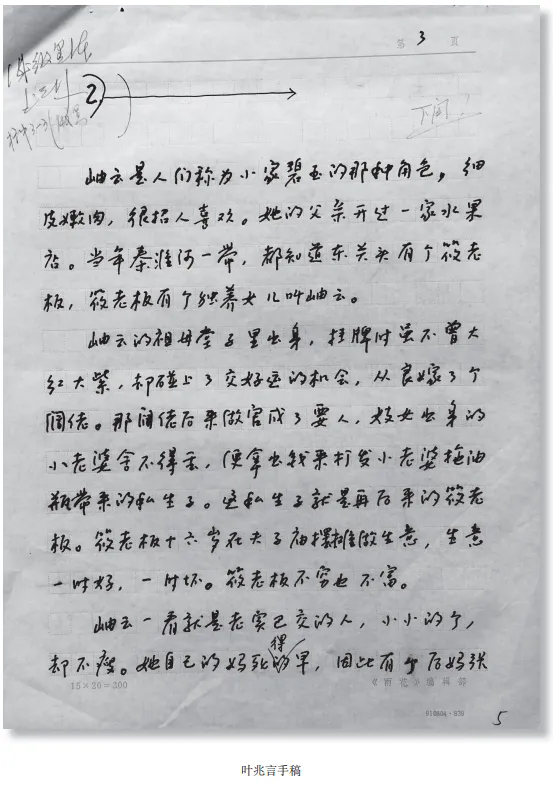

俯仰两不愧

叶兆言

文学史透视

延安文学与中国文学传统

摘要:延安文学是20世纪三四十年代形成的一种富有创造性的文学思潮和形态,是中国现代文学发展的一个重要构成,是一种具有深刻民族主体性的中国现代文学思潮和形态。延安文学是一种丰富性存在,也是一种传承和激活了中国文学传统的现代文学。孙犁小说跟赵树理小说在审美表达和人文关切的面相上尽管各有不同,但是在民族性和人民性两个维度上具有共同的现代意味。延安文学的价值凸显和美学呈现并非只有“赵树理方向”,还有同样值得肯定和彰显的“孙犁面相”。这对当代和未来中国文学的创新性发展,提供了非常宝贵的启示。

关键词:延安文学 现代内涵 中国文学传统 民族性 人民性

作者袁盛勇,河南大学文学院教授(开封475001)。

“红色革命文艺”视域下陕甘宁边区的诗学实践

摘要:在20世纪中国“红色革命文艺”历史谱系中,陕甘宁边区的红色诗歌具有重要地位,其诗学实践对这一谱系里的抒情传统更有重要的推进。就诗歌的体式探索而言,陕甘宁时期红色诗歌的诗体创新主要体现在:一是将民歌民谣基础上发展起来的民歌体诗转化成现代中国的诗歌体式;二是以传统诗词创作促进了红色诗词创作的“中兴”,为现代诗学实践如何守正创新提供了新的启示;三是自觉推动抗战歌曲、歌词创作,使得一批具有现代音乐文学特征的“歌体诗”经典诞生。就诗歌审美特征讲,陕甘宁边区的红色诗歌创作建构了以“红”为颜色意象的基本诗歌象喻系统与时代风格,具有独特的审美文化特征。重释陕甘宁红色诗歌的诗学实践及抒情传统,对理解“红色革命文艺”历史构成谱系与延安文学艺术创新及其内在特质提供了新的理路,也对重写文学史具有深刻的启发。

关键词:延安文艺 陕甘宁红色诗歌 “红色革命文艺”谱系 诗体创新

作者程国君,陕西师范大学文学院教授(西安710119)。

文教大会与延安群众文艺运动发展

关键词:延安文艺 普遍的启蒙运动 文教大会 群众文艺运动 人民文艺

作者侯业智,延安大学文学与新闻传播学院副教授(延安716000)。

中华美学精神

“奇”的古典意蕴及现代拓展

摘要:“奇”是一个根基深厚、意蕴丰富的中华美学关键词,其发展经历了从古典形态到现代观念的漫长过程,形成了较为稳定的内涵。其古典意蕴主要包括“以正驭奇”的审美理想、“以常出奇”的审美趣味、“奇出于心”的创造意识。中华美学关键词“奇”的理论拓展既要加强中西美学对话和文明互鉴,也要顾及中华美学精神的特质,还要适度关注当代审美实践和艺术新潮,通过学术史反思和综合创新,使之实现深层次的理论融合:一是继续推进“奇”的意蕴从“新奇”到“惊奇”的转向;二是“奇”提供了一种重建人与世界诗意联系的方式,具有反思科学理性、超越实用功利的意义;三是突破艺术形式中心论藩篱,拓展“奇”的理论边界。

关键词:奇 综合创新 理论拓展 理论融合

作者汤凌云,湖南师范大学文学院教授 (长沙410081)。

中西美学中的“奇”及其比较

摘要:在中西美学和诗论中,与“奇”相关的如惊奇、新奇、险奇、清奇、奇辟、奇趣、奇崛、陌生化、非人化、间离化等概念,满足了相似性属性,形成了一组独特的家族相似概念,构成中西美学与诗论发展史上的重要主题。这些概念提倡突破“文字之本”,创造与前在符号不同的“奇”符号,更新主体的感知体验,可以说都体现了“逐奇”的审美倾向,有着共通性的审美内涵。借鉴钱锺书对中西观念的比较思路,突破中西语境的限制,从“逐奇”这一审美范式维度对中西“奇”进行通约对读,不仅可能,也是当下文艺美学研究应有的理论姿态。

关键词:奇 中国美学 西方美学 逐奇 比较

作者杨向荣,杭州师范大学文艺批评研究院教授 (杭州 311121)。

“奇”与艺术独创性问题

关键词:奇 差异性 日常生活 理 独创性

作者王怀义,武汉大学文学院教授(武汉430072)。

价值论转向中的美学范畴“奇”

摘要:“奇”是中国独有的范畴,与“正”相对。魏晋时期,它成为士人明确的审美追求,明清之际,“奇”的文化重心下移,与“常”对举,进而演变为社会普遍的审美风尚。在西方,“奇怪的”最初表现为审美价值,与“庸常的”相对。随着西方文化正统的建立,理论界的论争呈现出类似于中国“奇正之辨”的伦理价值诉求。到19世纪,“奇”在西方的文化语境中成为一个独立的审美范畴。对“奇”的探索,反映了历史发展过程中不同主体在各自语境中对不同价值的强调。从历史变迁的视野中,对“奇”的不同价值分析,以及在社会文化中对“奇”作用的评价,能够避免为奇而奇的单纯技艺炫耀,从而为“奇”的价值取向提供有益的理论参考。

关键词:“奇” “正” “常” 价值论

作者安静,中央民族大学文学院副教授(北京100081)。

中外文论交流互鉴

如何研究改革开放以来中国文艺理论的西方接受

摘要:改革开放时期是中西文化互动交流空前繁荣的时期,是中国文艺理论全面走向西方世界的时期。研究这一阶段中国文论在西方的传播和接受,首先要树立“世界中的中国”这一基本视角,探求中国文论在西方语境中发生意义变迁的复杂性。系统研究这种理论现象,有必要采取“面对事实本身”的基本态度,将改革开放时期的中西文论交流视为全球学人关于共通感、普遍人性、未来人类命运共同体等核心命题的再度凝聚过程。这样的研究最终要立足于分析中国文艺理论在西方获得“播撒”和“旅行”的种种线索,发掘其中的跨文化研究新意,为中华文化的世界传播提供契机。

关键词:改革开放 中国文艺理论 比较诗学 跨文化研究

作者冯庆,中国人民大学哲学院副教授(北京100872)。

改革开放以来中外文论交流互动的知识谱系

摘要:改革开放以来,中外文论的交流互动呈现以下知识谱系:一是“语境论”,马克思主义文论、文艺社会学、文化研究与中国文艺功能观的贯通,使中国学者形成更自觉的本土问题意识。二是“文本论”,形式主义、新批评、结构—后结构主义、叙事学带来诸多新鲜议题,更新了中国学术界对文本、语言、形式的认知。三是“阐释论”,中外阐释理论的交汇,使研究者对意图、确定性与不确定性、阐释的限度等问题加以反思,推动了中国古典阐释话语的现代转换。四是“文学史论”,中外文学史观的互涉,造成了形式与社会、解构与建构、真实与虚构等因素在文学史研究中的紧张,使文学史论在文明互鉴的背景下焕发生机。

关键词:中外文论 语境论 文本论 阐释论 文学史论

作者庞弘,四川师范大学文学院教授(成都610068)。

中外文论交流的两种知识论研究路径

摘要:如果将文论理解为一种关于文学的知识,并由此考察中外文论的互动,可以从两个维度展开:一是考察现代中国文论知识的范式转型,现代中国文论经历了两个阶段,即从20世纪初直到80年代的范式建立期和20世纪90年代以来的转型期;二是考察常规文学知识,具体包含文学观念、文学知识的组织模型以及文学研究术语三种角度。

关键词:范式 库恩 中外文论 知识论

作者李三达,湖南大学文学院教授(长沙410082)。

改革开放以来中外文论交流的迭代和递归

摘要:改革开放以来,中外文论的交流互动日趋频繁、深入,文学理论的形态也在不断演变。这种演变有其内在的逻辑,文学理论需要不停迭代以解决新问题,同时,递归于传统仍然是现代中国文论发展的第一动力。文论在迭代之际,递归才是其根本的逻辑,由此,文学理论呈现了它的双重质性:语境化和超个体性。

关键词:迭代 递归 传统 语境化 超个体性

作者杨磊,云南大学文学院副教授(昆明650091)。

当代文学观察

创意写作的学理基础、现实障碍与实践路径

摘要:国务院学位委员会将中文创意写作作为独立二级学科,明确给出人才培养目标与发展路径。这标志着我国的创意写作走向以社会功能为导向的新建制主义的学科建设道路。立足于普通人创造力的创意本体论、遵循创意与表达的基本规则、坚持创意写作的公共属性构成创意写作学的三大理论基石。当前发展创意写作亟待突破天赋论的作家观念、传统写作的知识范式以及文学学科的旧建制主义等障碍。近20年来,创意写作在实践上初步发展出专业教育、通识教育以及社区写作等路径。中文创意写作近年迎来历史性发展机遇,在理论和实践上有较大发展,初步形成本土特色,但构建中国特色的创意写作理论与话语体系任重而道远。

关键词:中文创意写作 普通人的创造力 公共性 新建制主义

作者张永禄,上海大学中国创意写作研究院教授(上海 200444)。

从文章学到创意写作:学科渊源、挑战及发展

摘要:在中西文明交流互鉴和传统中文学科转型的背景下,中文创意写作将国外的创意写作经验与本土文化实践相结合,吸纳传统“文章学”和现代“写作学”的理论基础,构建中西融通的创新学科体系。当前学科兴盛已成既定事实,但也面临着文学学科定位与交叉学科发展趋势的矛盾、学术研究与人才培养亟待突破,以及应对生成式人工智能带来的挑战等问题。因此,中文创意写作学科需要通过创新驱动,提高创意写作在公共文化服务中的影响力和贡献度;借助媒介融合和科技赋能,提升创意写作的多样性和生产力;依托产业化导向、“创意”思维训练和“创业”能力培养,打造“产学研”发展模式。

关键词:创意写作 中文教育改革 新文科 文创产业

作者罗长青,广东外语外贸大学中国语言文化学院教授(广州510420)。

人工智能驱动创意写作教学创新

摘要:人工智能时代的创意写作教学正面临深刻的变革。基于大数据分析、大语言模型生成和人机互动机制,AI为学生提供个性化的写作指导,促进他们在选题、立意、叙事、人物形象塑造等方面提高写作技能。AI不仅是创意写作的工具,更是创作过程中的重要参与者,帮助创作者构建故事、完善细节和表达思想情感。同时,AI成为创意写作教学改革创新的驱动力。创意写作教学应将AI技术与培养学生的独立观察、思考和创意表达能力相结合,促进科技与人文深度融合。

关键词:人工智能 创意写作 价值对齐 人机互动 教学创新

作者王强春,四川传媒学院融合媒体学院副教授(成都 611745)。

会议综述

“中国式现代化与现代中国美学的理论资源”学术研讨会综述

作者徐啸雨,华南师范大学文学院博士后(广州510006)。