摘 要:

关键词:

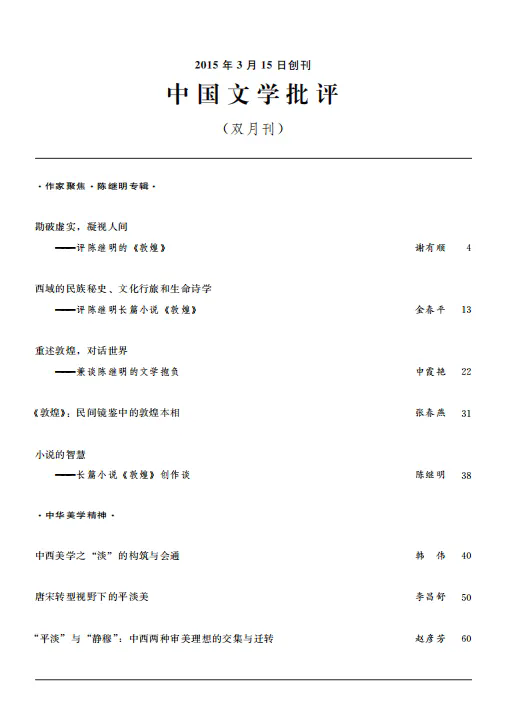

作家聚焦·陈继明专辑

勘破虚实,凝视人间——评陈继明的《敦煌》

摘要:陈继明的长篇小说《敦煌》不仅写历史的敦煌,也写现实的敦煌,既实证研究敦煌,也虚构想象敦煌。陈继明渴望写出文明创生时的美学景象,尤其想以磅礴大气的大唐气象来比照现实,在缅怀大唐辉煌的同时,也探讨一种文化的传承、精神的流转在当代的真实境况。《敦煌》的叙事,总是往返于虚实之间,以期在一种现实和历史的实相之中,创造出巨大的虚,由实到虚,又以虚证实。因此,这也是一个有肉身的、朝向尘世的人间敦煌,是一个现代的敦煌。

关键词:陈继明 《敦煌》 虚构 以虚证实 人间敦煌

作者谢有顺,中山大学中国语言文学系教授(广州510275)。

西域的民族秘史、文化行旅和生命诗学——评陈继明长篇小说《敦煌》

摘要:陈继明的《敦煌》是对敦煌多重历史内里的文学性复活,确立起独特的文化共生交融的视域,重新打开了一个斑斓瑰丽而烟火悲凉的广阔自足的世界。民族交往、造窟救赎、艺术进阶、当代流浪等文本叙事单元,所表征的是敦煌这一地方空间的精神修辞,它指向人的民族经验、精神经验、文化经验、身份经验的发现;同时,小说在敦煌这一中国与世界的交汇空间中,描绘使者伦理、迁徙视界、佛禅信仰等人文景观,贯通游牧与农耕、家国与日常、西域与中原。小说所描绘的敦煌与中原、敦煌与世界的文化参照图景,创造性地打通了从讲述“敦煌故事”延展为讲述“中国故事”“世界故事”的逻辑理路。

关键词:陈继明 《敦煌》 民族交往 造窟救赎 中国故事

作者金春平,山西财经大学文化旅游与新闻艺术学院教授(太原030006)。

重述敦煌,对话世界——兼谈陈继明的文学抱负

摘要:陈继明的《敦煌》以“历史的一隅”作为中西互动的想象支点,重述何谓大唐气象及其当代影响。小说主线“凿空”中西,辅线沟通古今,让唐代宫廷画师的成长故事与当代作家的寻根故事两相激荡,形成立体的叙事广宇。小说“从敦煌出发”,从文明互鉴、文化交融的角度反映中华文化的开放性和主体性。

关键词:陈继明 《敦煌》 盛唐气象 文明互鉴

作者申霞艳,暨南大学文学院教授(广州510632)。

《敦煌》:民间镜鉴中的敦煌本相

摘要:陈继明的小说《敦煌》探入了敦煌的内核,绘出了敦煌的本相。小说通过“画师之眼”这一独特的叙事视角,截取时空交汇、临界的“瞬间”,展现繁复的民族史、家族史、个人史、文化史,描绘出历史内面具有景深的人间图像,摹写出充满世俗和生命气象的“人神共在”的敦煌。小说在层层嵌套的叙事视角、重重互文的镜鉴观照之中书写了“何以敦煌”的另一种精神,那就是以互文“辩经”为中心的敦煌的精神图式,在这对话映照中凸显的民间镜鉴,是从民间视角叩问庙堂,于历史背面观照有情世界,在质疑抗辩中进行自我追问和反省。

关键词:陈继明 《敦煌》 画师之眼 民间镜鉴 本相

作者张春燕,兰州大学文学院副教授(兰州730000)。

小说的智慧——长篇小说《敦煌》创作谈

陈继明

中华美学精神

中西美学之“淡”的构筑与会通

摘要:“淡”是中国美学的核心范畴之一。其意涵的建构不仅涉及与“澹”的整合,也关涉通感思维下不同感官之间以及感官与精神之间的连接。“淡”作为范畴得以成熟的重要场域是乐论,其中古琴审美及琴论发挥了重要作用。历代琴论通过推崇物理之淡、声响之淡、感受之淡,扩大了“淡”的影响,明晰了“淡”的所指。尽管西方美学中没有专门的“淡”范畴,但其对适度、简约、自然等美学原则的隐性追求,客观上建构了平淡审美维度。从文化间性角度对“淡”进行审视,不仅有利于体认中西美学的异中之同,也可帮助我们深入思考文化会通的可能,服务于当代美学建设。

关键词:“淡” 乐论 适度 简约 自然

作者韩伟,黑龙江大学文学院教授(哈尔滨150080)。

唐宋转型视野下的平淡美

关键词:唐宋转型 平淡美 乐 理 士

作者李昌舒,南京大学文学院教授(南京210023)。

“平淡”与“静穆”:中西两种审美理想的交集与迁转

摘要:陶渊明及其诗歌是中国古代诗学和美学中“平淡”审美理想的代表,但是,在现代中国朱光潜却以“静穆”的陶渊明取代了“平淡”的陶渊明。“静穆”提炼自温克尔曼的“高贵的单纯和静穆的伟大”这一具有持久影响力的美学公式,是西方古典艺术的审美理想之一。不过,在中国化的过程中,“静穆”已注入了中国“平淡”之美的意味。温克尔曼以希腊为方法,创造了“静穆”;朱光潜和宗白华将“静穆”引进中国并将“静穆”和“平淡”互释;于连以中国为方法,启用了中国的“淡”传统以观照自身文化。“平淡”和“静穆”的复杂交集,体现了中西文明的碰撞、交流和互鉴。

关键词:平淡 静穆 审美理想 中国现代美学

作者赵彦芳,扬州大学文学院教授(扬州225009)。

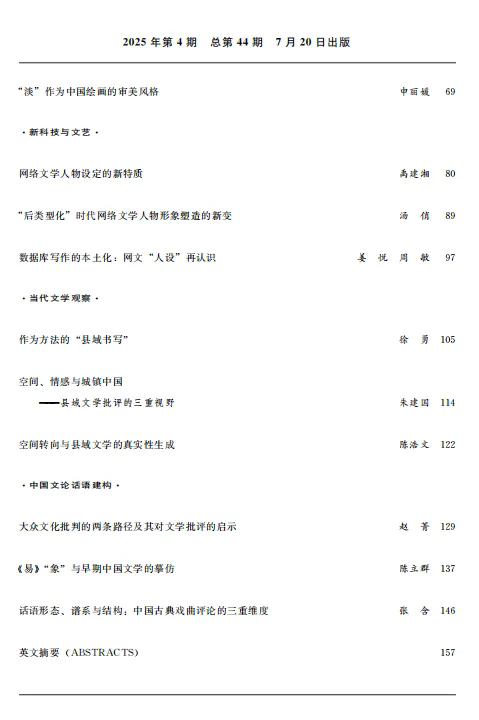

“淡”作为中国绘画的审美风格

摘要:在中国绘画中,“淡”作为一种审美风格,揭示了中国艺术呈现真理的独特方式。受道家以“淡”为本的哲学思想的影响,画家往往摒弃浓艳之色,择取水墨与淡彩描绘物象,通过回归物象的本真形态,营造萧散淡远的审美境界。在创作过程中,画家以虚淡心境统摄色墨运用,着力传达雅致的审美意趣,由此形成淡墨淡彩的绘画风格。中国绘画中的“淡”蕴含多重审美特质,其在哲学根基、艺术观念、技法表现及趣味追求等方面,与西方绘画存在显著差异。将“淡”作为审美风格重审中国绘画,不仅为深入认识中国艺术精神开拓新的视角,也为跨文化美学研究注入新的理论活力。

关键词:淡 绘画风格 物象本真 虚淡心境 审美趣味

作者申丽媛,华东师范大学中文系博士后(上海200241)。

新科技与文艺

网络文学人物设定的新特质

摘要:网络文学的人物设定有着与传统文学鲜明的差异性,异次元人物成为新型人设。网络文学采用多元拼贴人物塑造法,构成生成式人物形象,以角色差序技巧凸显主角光环。异次元、多元拼贴、角色差序成为网络文学人物设定的新特质,形成了别具一格的审美特性。

关键词:网络文学 人物设定 异次元 多元拼贴 角色差序

作者禹建湘,中南大学人文学院教授(长沙410012)。

“后类型化”时代网络文学人物形象塑造的新变

摘要:网络文学在很长时间内被视为“类型文学”,随着“后类型化”时代的到来,网络文学迎来元素融合与“反套路”“去类型化”的创作新潮流,在网络小说人物形象塑造上也发生了新变。以“人设”为锚点思考网络文学人物形象塑造,能够有效地解释单一类型文发展模式下的很多问题,但面对类型融合的新潮,这一研究方法也将相应地发生变革。

关键词:后类型化 元素融合 人物形象 人设

作者汤俏,中国社会科学院文学研究所副研究员(北京100732)。

数据库写作的本土化:网文“人设”再认识

摘要:一些研究者通过“人设”这一概念理解网络文学在人物塑造上的独特性,具备一定的阐释力,但在理论移植的过程中,也应结合中国网络文学实践进行调整与重构。在具体语境中,中国网络文学人设的独特性体现在本土化萌要素的生成,以及数据库与现实语境的接合性,使网文创作得以吸纳历史、社会与文化资源而突破原有的封闭性。近年来,“后类型化”网文的人设表现为成长型主角涌现、道德感回归、对主体欲望的反思、对宏大叙事的热情等特征。这一演变既反映了“Z世代”与主流价值的融合,也揭示了网文通过动态接合机制实现自我迭代的活力。

关键词:网络文学 人设 人物塑造 数据库写作 深度模式

作者姜悦,嘉兴大学文法学院讲师(嘉兴314001);周敏,杭州师范大学文化创意与传媒学院副教授(杭州 311121)。

当代文学观察

作为方法的“县域书写”

摘要:“县域书写”相比县城文学更具有阐释力和涵括性。从文学社会学的角度看,以县域作为背景,可以避免人物的过度繁琐或芜杂,从而做到结构的相对紧凑。同时,县域社会空间相对独立完整,是较为典型的“周遭世界”形态;以县域作为观察视角,可以很好地观察现代自我的形成、发展与困境,以及如何突围等命题的展开。历时地看,在由乡土社会,经县城、小城,走向中心城市,进而涌向全球性大都市的全球化进程中,县域既是走向的空间,又是最终离开的地域。这样一种二重性,导致了对县域的想象和书写充满了矛盾,县域书写常常以隐喻和象征的方式显示其“中间地带”的特性。

关键词:县域书写 全球地方 主体建构

作者徐勇,厦门大学中国语言文学系教授(厦门361005)。

空间、情感与城镇中国——县域文学批评的三重视野

摘要:“县域文学”主要是指以县域为基本表现对象,突出县域的主体位置,并对县域的空间沿革、历史传统、文化新变、人事变迁、日常生活等内容进行细描的文学作品。面对县域文学,可以从空间、情感与城镇中国三重视野进行考察。空间视野有助于重勘县域之于文学的独特意义;情感视野有助于观察县域文学作家的思想变迁;借助城镇中国的整体视野,有助于提取中国式现代化进程中的文学力量,把握中国文学现代化道路的世界性意义。个性化的生活阅历、情感起伏、人情伦理,以及具体县域的空间变革、历史经验和全球化语境下的“地方感”,将是未来县域文学的创作重点。

关键词:县域文学 空间视野 情感视野 城镇中国 县城美学

作者朱建国,天津师范大学文学院副教授(天津300387)。

空间转向与县域文学的真实性生成

摘要:当下对“县域”美学价值的阐释尽管各有不同,但都指向了我们需要什么样的县域“真实”,以及如何建构具备当下性的县域“真实”之命题。考察近五年来阿乙的《未婚妻》、黄孝阳的《人间值得》和路内的《雾行者》三个典型的县域文学文本,可以看到“县域”在对文学公共性的重建中实现了凸显“中间地带”空间本体性的角色转向。对县域空间开放性表征的捕捉,主要目的在于进一步审视文学与现实的关系,探讨人对“真实”的感觉,通过关注复杂性和多元性问题抵达“真实”,并富有启示性地探索一种面向未来的县域文学。

关键词:县域文学 空间转向 真实性

作者陈浩文,苏州大学文学院讲师(苏州215123)。

中国文论话语建构

大众文化批判的两条路径及其对文学批评的启示

摘要:利维斯大众文明批判与阿多诺文化工业批判是20世纪两种经典的大众文化批判理论,其在质疑大众文化生产标准化、休闲的异化以及“进步”的观念等方面有着高度的共鸣。面对现代性引发的危机,二者也都转向对文学批评的思考,但对于何为理想的文学批评、文学如何介入现实以及文学的社会功能等问题,二者的回答又有重要区别,分别提出文学的实践批评与否定的辩证批评。比较20世纪两种经典的大众文化批判理论与文学批评观,回顾其历史发展脉络,对当代创作优秀的新大众文艺作品、发展健康的网络文艺批评、构建具有中国风格的文学批评话语体系具有重要启示意义。

关键词:大众文化批判 文学批评 利维斯 阿多诺

作者赵菁,中国社会科学院大学文学院副教授(北京102488)。

《易》“象”与早期中国文学的摹仿

关键词:《易传》 象 摹仿 比类

作者陈立群,华南师范大学文学院副教授(广州510006)。

话语形态、谱系与结构:中国古典戏曲评论的三重维度

摘要:中国古典戏曲评论话语丰富多彩,书写方式多种多样,其基本存在状态具有双重话语形态的特征,即现场还原的话语形态、多重评论的话语形态,这是古典戏曲评论话语的本体。顺时话语谱系构成了古典戏曲评论话语的本源,这是古典戏曲评论话语深深植根于中国传统文化的必然性体现。共时话语结构可以分为层叠式、循环式两种话语结构方式,体现的是对古典戏曲评论话语的本位性认知。戏曲评论话语的双重话语形态、顺时话语谱系和共时话语结构分别造就了中国古典戏曲评论话语的本体、本源和本位,是中国文化史上独树一帜的艺术景观,在世界戏剧艺术史与戏剧理论史中也具有不可替代的重要地位。

关键词:古典戏曲 双重话语形态 顺时话语谱系 共时话语结构

作者张含,中央戏剧学院戏剧学系助教(北京102209)。