一、有组织科研的崛起与发展

2022年8月,教育部印发《关于加强高校有组织科研推动高水平自立自强的若干意见》,提出推动高校发挥新型举国体制优势,加强有组织科研,全面加强创新体系建设,着力提升自主创新能力。这是国家教育行政部门首次将有组织科研(Organized Research)列为重要战略任务加以部署。该文件强调,有组织科研是高校科技创新实现建制化、成体系服务国家和区域战略需求的重要形态。

尽管目前对于何为有组织科研尚无确切定义,与之相近的概念有科研协作、合作研究、跨学科研究等,这些概念的出现都反映了在高度智能的竞争环境中,科研模式正发生着深刻的变化。在小科学时代,科学家们主要以自由探索研究为主,但今天的知识生产和科研创新不再局限于研究者个体,也不只发生在大学和科研院所中,而是可以通过政策引导、产业化、资本化等途径予以支持和培育,通过目标引领和科研资助规划来定制知识生产和技术创新。“有组织科研”的出现与发展,反映了科研活动在社会发展中的角色变迁,也呈现了科研与国家战略、社会发展以及产业市场的密切关联。近年来,各国都在积极推动多学科、跨学科、任务驱动的科研项目,促进不同领域、不同学科之间的合作,美、英、澳大利亚和加拿大等国的科研基金管理机构在资助和评估研究项目时越来越重视跨学科合作。回顾历史,1945年,范内瓦·布什(Vannevar Bush)等在呈交给时任总统杜鲁门的研究报告《科学:无尽的前沿》(

Science: The Endless Frontier

)中,就强调政府应该资助科学研究,基础研究的发展必然为社会带来广泛的利益。1957年,苏联普尼斯克卫星成功发射,仅4个月后,美国国防高级研究计划局(Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA)成立,此后,美国的科研模式发生了重大转变,研究型大学群体性崛起。

教育学家罗杰·盖格(Roger L. Geiger)聚焦第二次世界大战后美国的科研创新活动,论证了“有组织科研机构” (Organized Research Units, ORU)对于美国大学科研起到的关键作用,不仅极大促进大学保持科研活力,而且提升了大学对外部资金的吸引力。盖格所定义的“有组织科研机构”是指独立于大学内部既有机构的外部组织,其研究模式突破单一学科或单一组织,向跨学科团队协作转变:所谓“有组织科研”,就是从体制机制层面出发,建立多元化、长效稳定的资助机制,明确各层次科研平台的定位并统筹任务,引领多项目增量计划(Program Increment Planning,PI Planning),实现跨边界团队协同攻关。如美国的“曼哈顿计划”“阿波罗计划”,欧盟的“伽利略计划”以及“全球气候研究计划”(WCRP)等都是卓有成效的有组织科研。在我国语境中,“有组织科研”更多表现为“国家有组织科研”,即聚焦国家战略需求,以解决重大现实问题为目的,通过顶层设计和目标管理,优化资源配置,打破学科壁垒,组织跨领域团队协作;打通基础研究、技术转化、产业应用全链路,推进技术创新和成果转化。

目前关于有组织科研的研究多围绕概念辨析、运行模式与实践路径等方面开展,主要探讨有组织科研的重要性、必要性以及国内外相关项目的典型经验;而对于有组织科研中的运营管理模式以及资助机制等具体问题关注较少,事实上,科研资助体系究竟应该如何运作,确实存在一些亟待解决的现实问题。一方面,对于科研资源的配置往往更倾向于“明星团队”或杰出科学家,边缘或新人科学家较难获得资助,在研发早期具有颠覆性的创新往往不容易通过评审获得认同,中国工程院原院长、院士徐匡迪就曾批评,搞项目评审、专家投票,往往把颠覆性技术“投”没了, 致使头部机构较有可能垄断多数科研经费,形成“马太效应”。另一方面,由于有组织科研具有较强的目标性和统筹性,科学家和科研团队往往表现出对政府设定的项目和课题的高响应性;但在遵循将政府目标转化为个体研究活动的过程中,也可能产生个人研究旨趣与既定目标之间的冲突或影响;这种影响并不仅局限于研究者个体,更可能造成对于研究问题和研究领域的锁定,由此带来的风险则是需要被认真对待的。科学史表明,创新有极大不确定性,研究问题多样性的减少,可能导致研究者自由探索空间的压缩。因此,如何选择科研方向,避免科研资源错配至关重要,不仅是促进与完善“有组织科研”的基础和依据,对于制定科研政策、管理学术组织亦有举足轻重的作用。

二、科研资助体系在有组织科研中的角色定位

20世纪中期以来,经济的长期增长主要依靠技术进步,从集成电路、计算机、互联网,再到人工智能,都呈现出以科技创新带动产业发展的特征。有组织科研成为发达国家促进科技创新的重要政策选项,由此从根本上改变了科研的模式。英国科学哲学家齐曼(John Ziman)将这种由传统学院科学向后学院科学的转型描述为一种革命,提出了后学院科研的PLACE范式:

所有者的(Proprietary)——强调所有者的知识产权

局部的(Local)——集中于局部专题问题,而不是整体全局

权威的(Authoritarian)——在管理权威领导下

定向的(Commissioned)——由实际功用和目的驱动,而非随心所欲

专门的(Expert)——专业性的

有组织科研正是后学院科研PLACE范式的具体体现。科研需要合作,合作的复杂性既表现在合作课题和合作方式上,更表现在跨地区、跨机构、跨领域的组织规模和多样性上。任何一个科研项目的开展都离不开面向课题的各类基金资助和条件保障,而科研资助体系正是有组织科研最为重要,也是最基础性的关键环节。如布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)等在《实验室生活:科学事实的建构过程》一书中所指出的那样,科学研究存在着实验室内部和外部的区分与联系,一旦没有了外部资源的保障和科研资助的投入,实验室内部的研究工作就将中断,陷入无以为继的境地。科研资助体系就是为保证创新活动科学化、规范化运行而形成的经费供给机制及相关配套的政策法令制度等,资助的主体包括政府机构、企业、基金会非营利组织等,他们提供研究所需设备、材料,实验调研等所需要的资金甚至人才培养。科研资助的力度和结构对于开展有组织科研至关重要。

以美国为例,范内瓦·布什等在《科学:无尽的前沿》中呼吁美国成立一个资助基础科学研究的机构,其经费来自美国政府拨款。1950年,美国国家科学基金会(National Science Foundation,NSF)正式成立。美国国家科学基金会在资助基础科学研究项目的同时,也培养青年创新人才。1957年“普尼斯克时刻”之后的1958年2月,美国国防高级研究计划局成立,其“研发与测试评估预算”(Research, Development, Test & Evaluation Budget,RDT&E)经费直接来源于美国国防部。预算分成“基础研究”(Basic Research)、“应用研究”(Applied Research)、“先进技术开发”(Advanced Technology Development)、“先进零组件开发及原型机制作”(Advanced Component Development and Prototype)、“系统开发及示范”(System Development and Demonstration)、“管理支持”(RDT&E Management Support)、“操作系统开发”(Operational System Development)七类。美国国防高级研究计划局资助了早期互联网ARPANET、波士顿动力(机器人)、mRNA疫苗,以及GPS、无人机等诸多重要创新技术。有研究比较了美国国防高级研究计划局与美国国家科学基金会的项目管理方式:前者的项目预算是开放性的,美国国防高级研究计划局项目经理扮演天使投资人的角色,从项目规划、经费申请、跟踪管理到项目验收,掌控项目全程;而后者的项目预算是固定的,通过专家委员会的评估而后筛选出项目,对项目进展过程则不加干预,但美国国家科学基金会承担了更多对科研人才培育孵化的功能,如近年专门设立面向职业生涯中期科研人员的进阶计划(Mid-Career Advancement, MCA),原因是处于此阶段的科研人员面临如何保持长期创造力并应对社会多重压力的困扰,2019 年至2024年共向 77位科学家提供了约 2900万美元的资助。

2018年以来,欧洲多国政府及欧盟均设立了鼓励扶持高风险颠覆性技术的专项基金;德国联邦政府出台了“高技术战略2025”(The High-Tech Strategy 2025, HTS2025),这是德国为推动科研领域尖端创新而制定的指导性战略,并于2019年成立了德国颠覆性技术创新机构(SPRIN-D),其运行模式具有政府主导、市场化运作的特点,对通过严格的科学评审受资助的项目提供全方位支持。2022年,英国也成立了独立于政府的研究机构——英国高级研究与发明局( Advanced Research and Invention Agency,ARIA),采用包括计划资助、种子资助和奖金激励在内的资助模式,资助高风险、高回报的科研项目。 2021年,欧盟委员会成立了以“持续推动颠覆性技术的研究与应用,确保欧洲在颠覆性技术研究领域的国际影响力”为目标的欧洲创新理事会(European Innovation Council,EIC),在其2025年的工作计划中,将向欧洲高潜力初创企业提供14亿欧元的资金支持。

我国科研资助体系建立相对较晚,1986年2月14日,国家自然科学基金委员会成立,同年10月27日,全国哲学社会科学规划领导小组第三次会议通过《国家社会科学基金暂行条例》,设立国家社会科学基金,由全国哲学社会科学工作办公室负责管理。我国的科研资助体系由党和政府主导,由党和政府相关机构制定政策、目标与战略,国家自然科学基金委员会、全国哲学社会科学工作办公室负责分管具体事务,并由基层科研机构承担研究任务。我国的科研资助体系主要包括3大类:(1)党和政府部门拨款,中央和地方政府科研规划部门立项批准资助,包括国家级、省部级、地市厅(局)级部门,并列入其科研规划中;(2)高校自行资助,高校根据学科建设和学院发展需要划拨经费;(3)企业等社会组织横向资助,企事业单位、民间团体等委托或合作研究并进行资助,最终研究成果由资助单位享有及应用。

科研项目通常由国家自然科学基金、国家科技计划、国家社会科学基金等进行组织和管理。在自然科学领域,国家自然科学基金是科研资助体系中最重要的基石,提供了基础性支持;而国家科技计划由科技部主管,一般围绕国家重大科学难题与高技术前沿,通过发布指南引导研究方向,精准遴选并进行任务统筹。国家社会科学基金项目分为重大项目、特别委托项目、年度项目、专项资助西部地区社会科学研究项目和后期资助项目;经费管理实行分级负责制,各省社科规划办对管理范围内项目行使监督、检查和指导职责;中央高校则设立基本科研业务费作为保障资金,为提升其自主创新和人才培养的能力提供支持。有研究表明,科研资助不仅直接促进理工科博士生高水平科研论文的发表,而且能缓解博士生在高强度科研任务下的心理压力,降低不利于博士生学术产出的阻断性压力。

三、基金资助对于科研创新的作用机制:创新药个案研究

新药研发涉及分子生物学、免疫学、临床医学、生物化学、药理学、化工、制药工程等多学科领域,其研发过程涵盖从基础研究到产品落地的完整过程。2024年,我国首次将“创新药”一词写入政府工作报告中,明确要求积极打造生物制造等新增长引擎,审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。在新药研发史上,原研药PD1/PDL1抑制剂的研发过程相当具有代表性。PD1/PDL1相关研究可追溯到1981年;2013年癌症免疫治疗(Cancer Immunotherapy)被

Nature

评选为“年度最大科学突破”,基于这一原理研发的免疫抑制剂PD1/PDL1遂成为整个医学界关注的热点。2018年美国科学家詹姆斯·艾利森(James P. Allison)和日本科学家本庶佑(Tasuku Honjo)因发现可以通过抑制免疫负调控的方法治疗癌症而获得诺贝尔生理学或医学奖,巨大的临床应用潜力和不可估量的商业价值驱使很多国际大药厂如默沙东(Merck Sharp & Dohme,MSD)等涌入PD1/PDL1相关药物的研发。本研究选择原研药PD1/PDL1抑制剂的研发作为考察科研资助发挥作用和影响的窗口,借此管窥美国科研资助体系在科研创新过程中的作用及表现形态,以作中国“有组织科研”的他山之石之用。

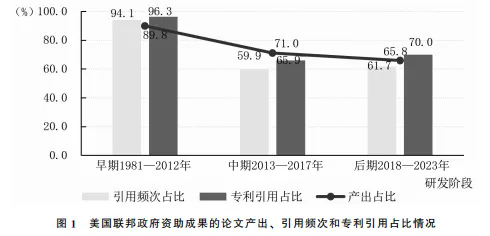

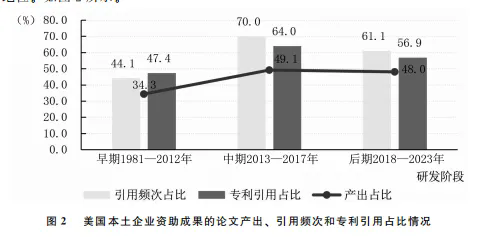

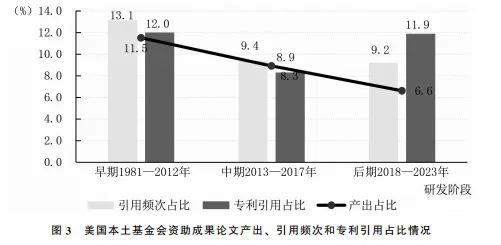

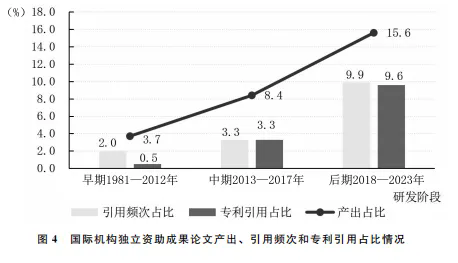

需要说明的是,科研资助的最终成果是创新技术或产品,但在漫长的研发过程中,学术论文无疑是最为主要的成果形态。本案例采集了PD1/PDL1不同研发阶段标注为基金资助成果的相关SCIE论文,选取2013年和2018年这2个重要研究节点,将PD1/PDL1研发历程划分为早期阶段(1981—2012年)、中期阶段(2013—2017年)和后期阶段(2018—2023年),通过计量分析不同阶段基金资助论文的产出数量(反映研究的规模)、被论文引用(反映研究的质量)和被专利引用(反映转化的可能性)的占比,反映不同类型资助在创新过程中呈现出的特征,具体考察科研资助体系的整体效能。

(一)美国政府资助在早期研发中发挥主导作用

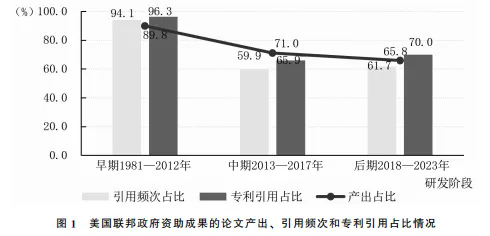

在PD1/PDL1长达40余年的研发过程中,美国共有71个联邦政府机构资助了相关科研,政府资助产出的论文总量为6700篇,早期711篇,中期1513篇,后期4476篇。如图1所示,联邦政府资助在PD1/PDL1的早期研发阶段作用非常重要,无论是对研究成果产出方面,还是反映研究质量的论文被引用频次方面,以及成果论文被专利引用转化方面,均发挥了极其重要的支撑作用。进入研发的中期和后期,伴随企业、私人基金会等各方资助的不断进入,政府资助产出的影响力有所下降,并趋于平缓。

(二)美国本土企业资助在研发中期成为中坚力量

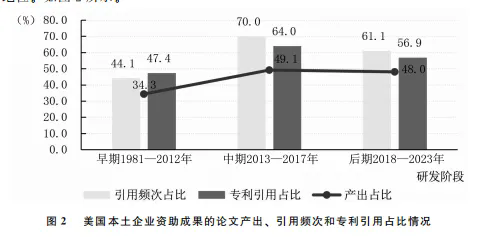

1981—2023年,有44个美国本土企业对PD1/PDL1的研发提供了资助,企业资助贯穿整个研究历程始终。从资助产出成果论文来看,企业资助成果占各类资助总产出成果的47.1%,接近半数。企业资助无论是对产出数量、质量还是转化都有较为稳定的影响,表明企业对于一项具有颠覆性创新的研究敢于早期投入,有较为客观和理性的预判,勇于承担创新失败的风险。在中期和后期研发阶段企业的作用更为显著,充分显示出了企业资助在创新药研发中的重要作用和主要地位。如图2所示。

(三)美国私人基金会资助为研究者提供更广泛选择

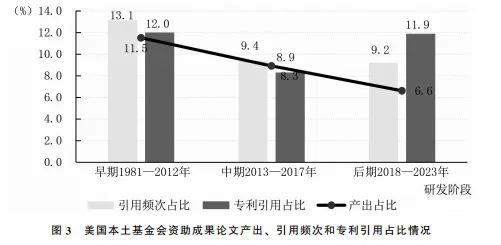

私人基金会捐赠在科研资助中占据重要地位,尤其是在政府资助未能跟上的情况下。私人基金会自主权较大,具有很强灵活性,是美国科研人员的重要资金来源之一。在PD1/PDL1研发过程中,私人基金会资助虽然在资助规模上不及政府和企业,但其资助的精准度不容忽视,在研发早期,基金会是重要的支持者,其资助产出成果的质量和转化效能都很高;1981—2023年间,美国本土共有27个基金会资助了PD1/PDL1相关研发,资助成果论文总数为729篇,占总产出7.5%,不同阶段的成果产出占比情况如图3所示。随着研究深化,其资助成果产出量的占比虽逐渐下降,但产出成果的学术影响力及转化效能仍保持稳定。私人基金会资助对于早期研究者,特别是非营利性研究或前景不明的基础研究而言是不可缺少的资助来源。

(四)国际机构资助在研发后期的影响具有长尾效应

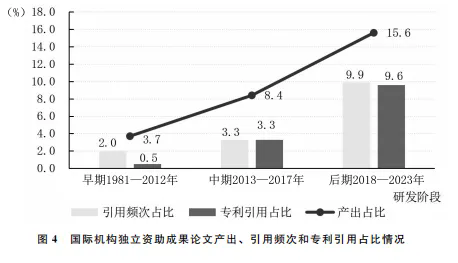

伴随PD1/PDL1研究影响的扩大,越来越多的国际资助机构参与进入。国际资助机构进入虽晚,但其资助的影响和作用随着研发的进程逐渐增强。如图4所示,国际机构资助产出数量为1265篇,占总产出的13%,早期成果仅占早期总产出的3.7%,中后期逐渐升高。1981—2023年间共有314个国际独立机构和科研组织提供了资助,规模扩张明显。

回顾PD1/PDL1的研发历程,可以发现,在研究的早期阶段,美国联邦政府、企业和私人基金会共同资助了创新药研发,但政府的作用更举足轻重,其资助机构数量最多,扮演了引领者的角色;与此同时,企业和基金会的资助也未缺席,基金会资助产出成果数量虽少,但其影响力令人瞩目。进入中期阶段,企业的作用和影响逐渐加强,发展成为支持创新药研发的中坚力量,并助推企业与科研组织的横向协作以及国际科研协作;相对而言,政府资助的参与则逐渐降低。进入后期阶段,企业、基金会和国际跨国机构的参与对于成果的扩散起到推动作用,尤其是国际跨国机构,其资助对于产品创新的影响长久而深远。总体来看,围绕免疫抑制剂PD1/PDL1的研发,形成了包含政府、企业、私人基金会以及国际机构的多样化资助组织群落,且各类资助组织之间协作紧密程度很高,政府、企业、基金会之间的合作率均在60%以上,从而构成广泛意义上的有组织科研;其组织形态在早期主要由政府作为主导予以针对性的牵引,企业和基金会参与其中;而从研发的整个过程来看,则是以一种自组织的方式进行演化,科研资助各方彼此协同整合,共同助推创新药PD1/PDL1的研究开发与转化。

但是,美国的科研资助体系也存在一些较难解决的问题,最为突出的是受到政党政治的影响,政策稳定性不够。根据Science杂志的报道,2023年美国国立卫生研究院(National Institutes of Health,NIH)的预算从450亿美元削减到约380亿美元,降幅达到15%。科研经费的削减,意味着许多正在进行的研究项目不得不缩减规模,甚至被迫中断,尤其是那些需要长期投入的基础研究领域,比如生物医学、气候变化等。此外,资金分配中也可能存在不平等现象,一个机构如果已经通过公共资金渠道获得了较多支持,其声誉更容易吸引慈善团体的捐赠,这就会导致资助经费在不同研究机构之间的分配更加不均衡。

四、我国有组织科研资助体系的优化路径与改进策略

党的十八大以来,我国出台了支持科技创新的一系列重要举措。党的二十届三中全会《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》更提出,要“构建支持全面创新体制机制”,“教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。必须深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,统筹推进教育科技人才体制机制一体改革,健全新型举国体制,提升国家创新体系整体效能。”有组织科研正是新型举国体制下,提升国家创新体系整体效能的途径之一,是由政府集中投入,体现国家意志,由科学家和科研团队瞄准重大方向的具有定向性、导向性的研究模式。在系列政策支持下,我国各类科研资助的规模和数量持续增长。据我国国家统计局数据,2024年我国全社会研究与试验发展(R&D)经费投入超过3.6万亿元,比上一年增长83%,经费投入强度达到2.68%。相应地,这也对国家科技战略、科研政策制定以及科研评价管理提出了更高要求。面对创新中普遍存在的不确定性和复杂性,相关政府部门责任重大,需要通过制定具有预见性的科研政策和合理有效的评价策略,在引导并促进创新的同时,降低创新失败可能带来的风险。

(一)依据科研性质选择“集中”与“分散”资助策略

就研究问题的性质而言,实际上存在着两种不同情况:其一是有明确的研究目标及可参考借鉴的解决路径,通过模仿可实现创新,此种情境下可以通过组织规划集中科研力量,配套经费、人才和资源,获得突破;其二是由科研好奇心驱动,但研究目标和路径尚不明确和清楚,如果仅仅通过组织资源、人力的重点投入,就不一定能够实现创新,此时更需要的是分散试错与自由探索。2019年,

Nature

发表评论性论文“Large Teams Develop and Small Teams Disrupt Science and Technology”,该文分析了1954—2014年间超过5000万篇论文、专利和软件产品的团队合作情况,发现大型研究团队的科研收益会在一个临界点之后开始下降,而小型团队则更容易产出一些颠覆性的研究和成果。换言之,大型研究团队利于科研发展规模效应,而小型团队则更具有开创性。事实上,许多重要的科学发现乃至技术进步如DeepSeek等,多源自自由探索。过度强调目标导向,有可能挤压自由探索的空间。在一定意义上,多样性才是培育科研创新的土壤。

因此,区分不同类型的研究,识别科学研究所处的不同发展阶段非常重要,唯此才能建立基于不同创新类型和不同研发阶段的科研资助体系,才能有针对性地提供资金支持和条件保障,发挥不同阶段科研资助的引领和支撑作用。对于已经有清晰既定目标和实现路径的研究项目,采取向遴选出的少数项目或处于研发成熟阶段的项目提供大额资助的“集中”资助策略,更有益于创新目标的达成;而对于自由探究类科研或处于研发初期摸索阶段的项目,则采取向多数研究人员提供小额资助的“分散”策略,更能抵抗和规避风险,从而提高整个科研资助体系在有组织科研中的效能转化。

(二)明确政府与市场双擎驱动的科研资助政策导向

我国的科研资助体系主要采用集中管理模式,以国家资助为主,企业、基金会等非政府机构在我国科研资助主体中的占比寥寥;相较而言,美国及欧洲国家的科研资助体系更倾向于分散化管理的多元结构,主要包含政府、企业和私人基金会3种类型,其中企业和私人基金会资助机构数量占据半壁江山。对于创新而言,从基础研究到技术转化落地是一个动态发展的持续过程,在不同的阶段作用机制十分复杂,各类科研资助主体出于关注重点和目标设定的不同,其资助对象和重点也不一致,但彼此之间并不是割裂的,因此,协同配合共同开展科研资助不仅是必要的,而且是恰当的。所谓双擎,是指既需要考虑政府的战略导向,又必须鼓励市场需求的引导。前者强调围绕国家战略需要与目标定位,针对特定研究领域提前布局,通过对资金设备、人才、政策运作等力量的引入,保障创新研究持续发展;后者则以市场为牵引,鼓励市场化的敏捷创新,通过技术团队与商业化团队的高度融合,提升研究者和研究团队试错的积极性,由此形成双擎驱动的科研资助系统。

事实上,成功的科技成果转化不仅促进国家与社会繁荣,给产业和经济发展带来新的增长点,而且也为研究者、研究团队及研究机构带来资金收益,反向推动大学和科研院所内部的研究工作,成为创新发展的动力和源泉,对大学等科研机构的长期稳定发展产生良性影响。

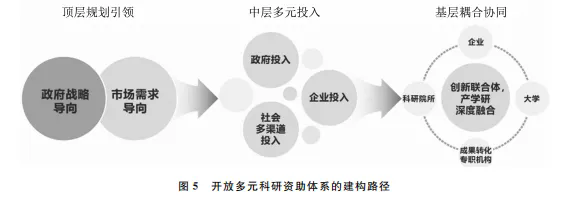

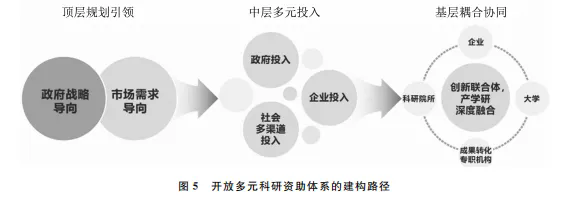

(三)开放多元科研资助体系的建构路径

有组织科研作为我国科技创新的重要政策选项,能够从资金、人员等多方面组织力量,促使创新链和产业链的加速融合和高效转化,更好服务国家战略需求。与此同时应该认识到,创新的动力既受科技创新系统的外部环境推动和促进,也受科学家精神的内部兴趣动力激发。因此,在科学家遵循和响应政府战略目标的同时,维护和保持其个体的好奇心和学术志趣,鼓励勇闯科学“无人区”,就必须建立更为兼容也更加开放的科研资助体系,为不同类型、不同目标的研究与探索提供更为广阔更具弹性的空间,提供更多能够获取不同类型不同性质科研基金资助的途径。图5展示了开放多元科研资助体系的建构路径。

国际经验表明,科研资助基金在研发过程的不同阶段扮演着不一样的角色。在研发的早期发挥了助推剂作用;在研发的中期扮演催化剂的角色,促进研究成果的转化利用;在研发的后期,又充当了科研机构与市场转化之间的黏合剂,对于研究者、科研机构以及科技初创企业而言都是必不可少的。目前科研资助体系尚不成熟,对于科研创新的促进作用还不够显著,有待进一步优化。

1.顶层规划引领:依据国家战略发展和市场重大需要,由政府主导,以重大任务为牵引,制定科研规划进行合理化部署,加强前沿导向的探索性基础研究;与此相对,政府应承担技术预见和科研布局规划职能,通过制定一系列政策激励和保障措施,引导和鼓励市场及相关行业企业、私人基金组织前置性地参与到科技项目、科技基础设施建设当中。从政府与市场双重角度引导科研创新活动,为创新的早期孵化和培育提供条件保障和制度支撑,推进有转化和应用前景的创新成果和核心技术尽快落地,转化为现实生产力。

2.中层多元投入:国外科研资助的资金途径是多元化的,政府、企业、基金会和国际组织均有贡献,资金分配一般通过竞争性申请与评审机制或采用项目经理人形式开展。我国的科研资金主要源自政府,企业和社会资本参与相对较少。为避免科研活动产生政策依赖和路径锁定,必须加强引入社会资源和产业资本,在研发的中期实现赛道的转换,根据市场需求有效配置资源,探索更为灵活的科研项目经理人制度,建立行之有效的多元化科研资助体系,缩短知识产业化进程,为试错性的自由探索保驾护航。

3.基层耦合协同:具体的创新过程,涉及人才、资金、政策、公共服务和基础设施等诸多方面,高校科研院所是人才的主要来源;政府是政策保障、基础设施的主要提供者;资金可能由政府、企业和金融机构等多方提供;公共服务则包括技术信息平台、交易平台、科技中介服务等,各主体之间存在协同合作和依存竞争关系。要促进新思想和新技术的不断涌现,就必须促成高校、企业、政府、市场转化机构等主体之间的多向互动和耦合协同。研究、管理、服务和应用等要素的有机连接与协同配合,在研发后期阶段尤显重要,将有助于吸引更大范围的国际与国内资助资金投入,培育更为广泛的市场认同和国际国内影响力。

结语

“有组织科研”是当前我国科技创新发展的重要途径,科研资助体系是其中最为重要的关键环节,也是引导和推动“有组织科研”发展的重要抓手。本研究通过对科研基金资助和创新成果产出结构关系的个案研究,发现科研资助体系的功能定位已不再是简单地提供资金资助,其本身就是科研创新整个过程中的必要环节和重要组成部分,发挥着助推剂、催化剂和黏合剂的作用,并已成为当今科研创新活动的主导潮流。

由此,本研究提出建立开放多元的有组织科研资助体系,以国家战略和市场需求为双擎牵引,通过“顶层规划引领—中层多元投入—基层耦合协作”的路径优化,形成一种覆盖异质性多领域的开放合作的科研资助体系格局,促进知识创新与技术转化为现实生产力,从而对整个国家经济的长期稳定发展产生推动作用。

〔本文注释内容略〕

原文责任编辑:李文珍