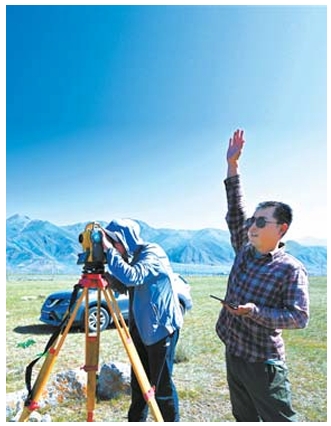

王鹏(考古研究所副研究员)

王鹏(右一)和同事在呼斯塔遗址工作。 作者/供图

非常感谢院领导对青年学者的关心和重视,也非常高兴能有机会与各位青年同事交流一些工作情况。

我所在的呼斯塔考古队和考古研究所其他几十个考古队一样,都是常年从事田野发掘的最基层、最一线的学术队伍。考古工作的遗址以及遗址所在的环境各有不同,决定了每个考古队的工作、生活实践各不相同。

与其他考古队相比,呼斯塔考古队的特点在于规模比较小,并且是在地理上距离北京最远的一个考古队。呼斯塔遗址是青铜时代畜牧业人群的一处超大型核心聚落,面积超过12平方千米,绝对年代为距今4800—3500年,是新疆目前发现的最早的青铜时代遗址。它位于新疆博尔塔拉蒙古自治州温泉县,在天山北麓的中哈边境管控区内,是当地蒙古族、哈萨克族牧民的夏草场。呼斯塔遗址和考古营地所在区域的自然环境恶劣,气候变化无常,且远离居民区,人烟稀少。这就意味着,呼斯塔考古队是生活、工作条件最艰苦的考古队之一。

对我个人而言,能在呼斯塔长期进行考古工作,主要依靠三个方面。

一是情怀。虽然条件艰苦,但工作的每一天,我们始终牢记自己是中国社会科学院的一分子,不忘学术戍边的初心使命。在呼斯塔,除了业务工作以外,每天都会发生各种不重样的新鲜“事故”,应对起来压力较大。所以,在工地待久了,就想赶快回北京去。但是呼斯塔在高纬度、高海拔地区,每年能够发掘的时间满打满算也就4个月,时间非常宝贵,所以我们每年都是“一次性”出差。

二是热爱。因为对考古学事业的热爱,对大自然的热爱。在呼斯塔,除了几户牧民之外,山上只有我们一户人家,这里只有羊群,没有人群,可以全身心地投入工作。所以每年在北京待久了,我又想赶快回到呼斯塔去。在雨季,我们经常受到暴风雨的折磨,但每天能好几次欣赏到美丽的彩虹。我们和邻居互助互爱,彼此提供情绪价值。比如,去年呼斯塔全面禁牧,我们的邻居巴音·巴特儿无奈地把羊群放在七八公里之外,但仍然把帐篷扎在我们营地附近。这说明,没有他们我们不行,没有我们他们也不行!每年春天羊群上山了,他们总是焦急地往北京打电话:“王老师,今年过来吗不过来?”虽然他们知道,我们当年肯定会过来。

三是领导的爱护和帮助。高翔院长多次提到“考古队员是最可爱的人”,并多次到考古队调研,帮助我们解决困难,这让我们觉得自豪和感动。所里也给予我们大量的支持,在不违反原则的前提下,总会特批、特办一些具体事务。最近两年,中国历史研究院实行一个非常好的新政策,即新入职人员要到考古工地挂职锻炼几个月。这个政策能够很好地解决我们人手不够的问题,我特别欢迎,所以早早地就向考古研究所站队管理处提出申请。

我在呼斯塔的这些年,虽然没有取得多么大的成绩,但是工作还算比较顺利。我的感想是,每个人工作分工不同,但不论在什么岗位上,都要做自己该做的事,并且要有抱负和对历史的责任感。作为中国社会科学院的一名普通青年科研人员,我勉励自己的话是:要对得起自己的饭碗,在学术上要有所追求,不能虚度一生。