10月10日是故宫博物院的“百岁生日”。在刚刚过去的国庆假期,故宫博物院推出的“百年守护——从紫禁城到故宫博物院”“故宫文物南迁纪念展”,吸引了大批观众。从明清两代的皇家禁苑到向全民开放的文化殿堂,这片矗立在北京城中心的古老建筑群,不仅留存了中华五千多年的文明印迹,更见证了中国博物馆事业的蓬勃发展。故宫博物院院史(以下简称“故宫院史”)是理解故宫“前世今生”的关键,这一研究议题近年来也广为学术界关注。在故宫博物院建院百年之际,本报记者采访了多位故宫院史研究者,并结合学术界研究成果,梳理故宫院史研究的百年历程,探索下一个百年的前进方向。

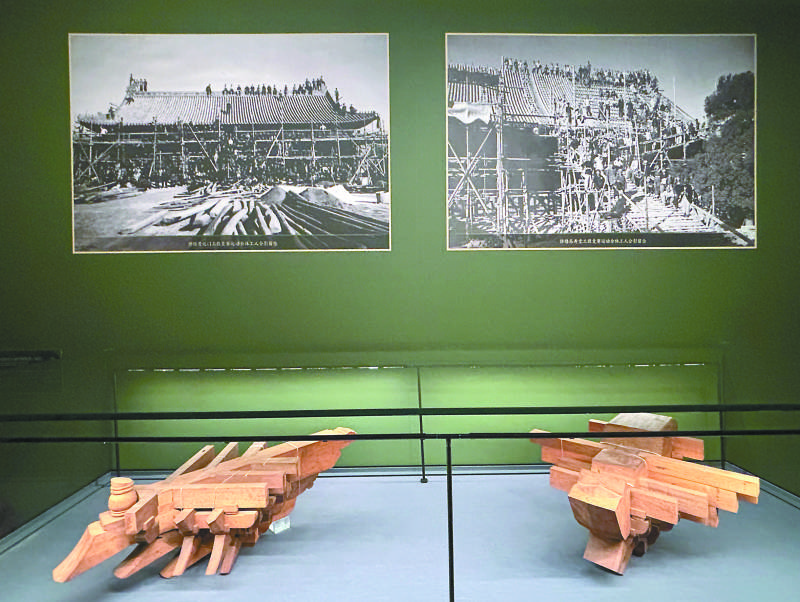

■“百年守护——从紫禁城到故宫博物院”展览展出的展品。 中国社会科学报记者 班晓悦/摄

筚路蓝缕 百年求索

“故宫院史研究,早在故宫博物院开院五年之时就开始了。”故宫博物院研究馆员章宏伟表示,吴瀛的《故宫博物院前后五年经过记》引用大量文告函电、报刊时评,详细记述了故宫博物院建院前后的曲折历程。这篇长文先在《故宫周刊》连载,1932年结集成书由故宫博物院出版。吴瀛时任故宫博物院秘书,他“留存史实”,为故宫院史研究开了个好头。

之后,故宫院史研究基本处于沉寂状态,只有零星的回忆文章在政协文史资料上刊登。作为故宫出版社原社长,章宏伟认为,1983年紫禁城出版社(2011年更名为故宫出版社)的成立,对故宫院史研究有很大的推动作用。“我们首任社长刘北汜是记者出身,他很善于把挖掘出的史料转化为传播成果。出版社成立之后,又促使我们去挖掘更多院史素材。诸如刘北汜《故宫沧桑》梳理了自溥仪出宫到故宫博物院建院及至60周年期间的重大历史事件;王树卿、邓文林《故宫博物院历程(1925—1995)》以时间为脉络记录了故宫博物院自开院以来的发展演进。”

此外,两岸故宫学人出版的回忆录,也为故宫院史增添更多细节。如单士元《我在故宫七十年》、庄严《前生造定故宫缘》、那志良《典守故宫国宝七十年》等,记录故宫博物院成立初期的保护实践、文物南迁与迁台的详细经过等。

2003年,时任故宫博物院院长郑欣淼首倡“故宫学”,主张将故宫视为“古建筑、文物藏品、历史遗存及人和事的文化整体”,这一理念重塑了故宫院史研究的格局。在南开大学历史学院教授何孝荣看来,故宫学作为一种方法论,既将原来分散独立、各不相涉的故宫建筑学、故宫文物学、明清宫廷史学、故宫典籍学和故宫院史等研究聚拢起来,又促使各分学科注重整体性、综合性、实践性研究,也推动了故宫院史研究的深入和发展。

2010年,故宫学研究所成立后,通过与浙江大学、南开大学、中国社会科学院大学、深圳大学等高校共建研究中心、培养故宫学方向研究生、举办以故宫院史为主题的学术研讨会等,推动故宫院史研究进入快车道。中国社会科学院大学历史学院教授吴十洲认为,“故宫学”不仅是一种概念,而且是一面学术与文化的旗帜。最重要的是它促成了一个由故宫和广大高校相关学科形成的故宫学“科学共同体”,这使故宫学从初创进入到一种常规科学,同时带来了相关学术研究的繁荣。

薪火相传

未来可期

故宫博物院开院和文物南迁是故宫院史研究中的焦点。20世纪90年代以来,“博物馆与社会变革”成为研究主题,故宫博物院开院作为典型实例进入学者视野。例如,吴十洲《紫禁城的黎明》突破了以往的梳理记录,将故宫博物院建院的历史置于民国初期的社会背景中加以考量。在接受采访时,吴十洲表示,故宫博物院的成立与中国近代史上几件大事息息相关。如辛亥革命推翻帝制,带来了紫禁城走向故宫博物院的本原契机。再如,五四运动对溥仪出宫、1925年建立故宫博物院产生了一定的影响,而北京大学作为五四运动的策源地,在故宫博物院建院之初就输送了许多学术骨干。

文物南迁是故宫博物院一段不可磨灭的历史记忆,也是中华民族在抗战烽火中守护文明的一场壮举。上海是故宫文物南迁的首站,从1933年2月开始,故宫的13427箱文物陆续运抵上海,直至1936年底南京朝天宫库房建成后,这批文物才陆续转移至新库。上海大学党委副书记段勇曾任职故宫博物院副院长,他因工作关系和学术兴趣,长期从事故宫院史尤其是文物南迁史的研究。他表示,以文物南迁为代表的文化内迁,与以西南联大为代表的教育内迁、以上海爱国企业为代表的工业内迁等,都是中国抗日战争“持久战”思想指导下的总体战略的组成部分,不仅抢救保护了国之瑰宝,而且传播了中华文化、凝聚了国家民族团结意志,为最终赢得抗战胜利发挥了重要作用。

■“百年守护——从紫禁城到故宫博物院”展览展出的金瓯永固杯。 中国社会科学报记者 班晓悦/摄

故宫院史研究取得丰硕成果,但受访学者均表示,这一研究领域尚有许多“空白”亟待填补。首先,要充分挖掘史料。章宏伟表示,现在学术界对于故宫院史研究一手资料的挖掘远远不够,如1925—1949年的故宫档案存留于多个学术机构,尚未系统整理出版,导致学者掌握的资料仅是浩繁卷帙的一部分,在研究中存在人云亦云的现象。吴十洲认为,对抗战时期日军在故宫博物院实施的政策,学术界不甚了了,仍需深入挖掘日方史料,才能厘清这段历史的全貌。

其次,要注重研究的整体性。段勇建议,针对文物南迁研究中的相对薄弱环节,把南迁史迹视为一个整体来研究、保护、利用,发挥整体大于部分之和的作用,应用国际上的“文化线路”“遗产线路”等概念,进一步研究和阐释南迁史迹的价值。何孝荣认为,故宫博物院的“院”以“宫”为基础,是“宫”在当代的建筑遗存体现,明清宫廷史研究与故宫院史研究紧密相连,未来应更好挖掘故宫博物院“宫”与“院”的双重属性,丰富相关研究成果。

再次,要拓宽国际视野。吴十洲认为,应把故宫院史研究放在世界博物馆史研究中,深挖其在世界近代史上的重要影响。段勇也建议,在世界反法西斯战争大背景下,拓展中国文物南迁与国际上西班牙、英国等国保护战火下的文化遗产同类行动的研究,凸显我国文物南迁的世界意义和典范作用。

最后,要加强数字传播。段勇认为,数智时代的新技术深化了故宫院史研究、展示和传播。一是大大增强了资源可及性,打破了时空限制,推动了资源共享、研究便利和展览可及,从而更好促进公共文化服务均等化。二是大大提升了传播效果,沉浸式、互动式展陈、传播形式,使传统的单向教育变成双向互动、沉浸体验、寓教于乐的享受。三是使过去精英式的研究、传播,演变成全民的公共参与式研究、互助、共享,突出了普通人的话语权和主人翁角色。

受访学者表示,故宫百年是故宫院史研究的“新起点”。故宫博物院百年历程,不仅是一座博物馆的成长史,更是中国从传统走向现代的缩影。随着“故宫学”学科建设的不断完善和研究方法的持续创新,故宫院史研究必将迎来更加广阔的发展空间,为世界文化遗产保护与传承贡献中国智慧。

◇中国社会科学报记者 班晓悦 查建国 陈炼