初秋的北京,微风习习。

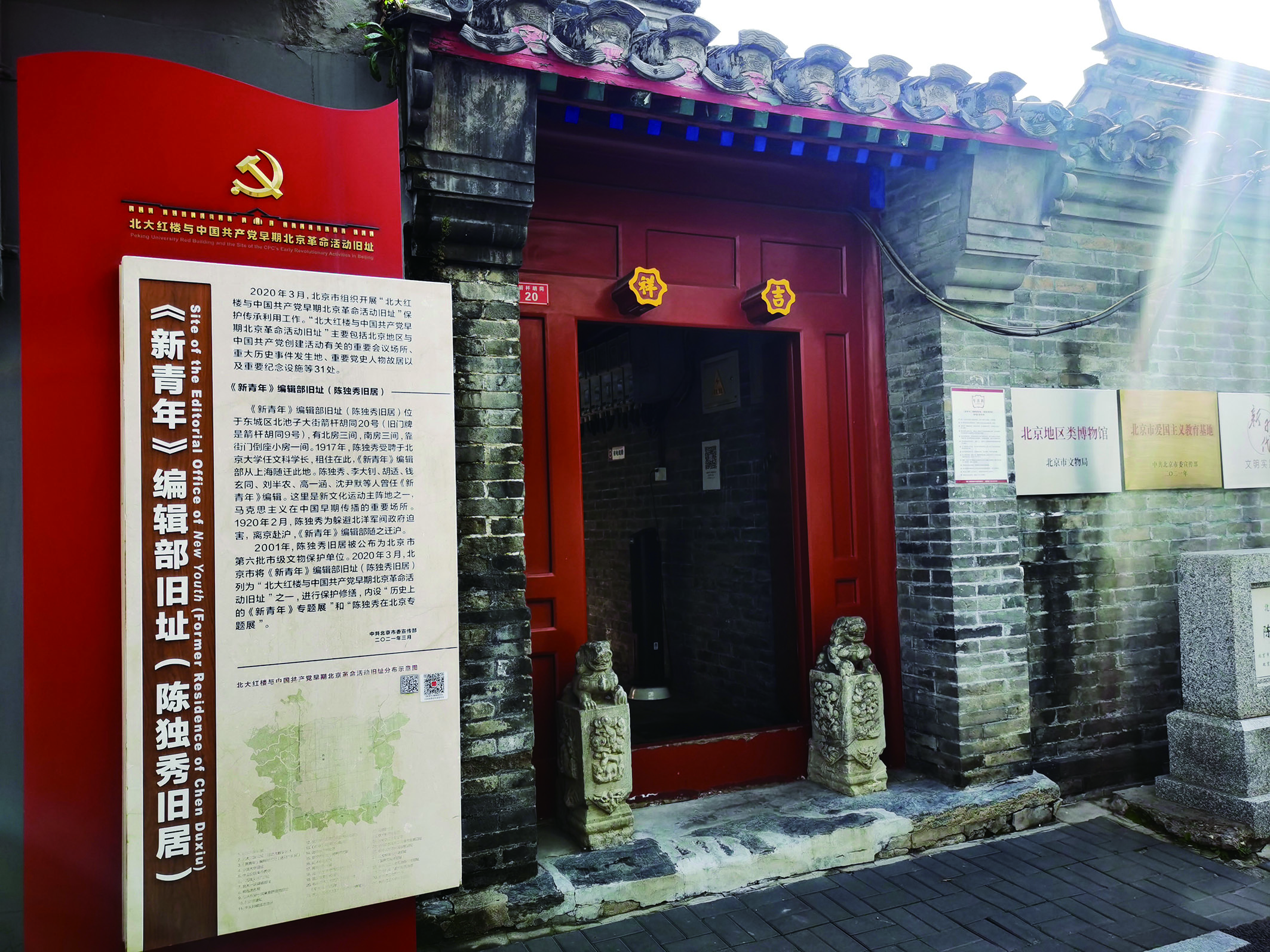

9月15日,《新青年》创刊110周年之际,记者来到北京北池子大街箭杆胡同20号(旧门牌为箭杆胡同9号)。这里是《新青年》编辑部的旧址,也曾是陈独秀的住所。我们驻足回望那段风雨如磐的时光,不仅是为了缅怀一段峥嵘岁月,更是为了探寻那跨越时空的青春密码,聆听历史与现实的深刻对话,感受那份历久弥新的“新青年”精神如何在一代代中国青年的接续奋斗中赓续传承、光大升华。

《新青年》编辑部旧址 本报记者 段丹洁/摄

一本杂志唤醒一个时代

走进编辑部旧址,小院中间放着一张竹桌,几把竹椅,墙上刻画着陈独秀、李大钊、胡适等人的形象,他们意气风发、满腔热血,仿佛正在为某一重要文章慷慨陈词。

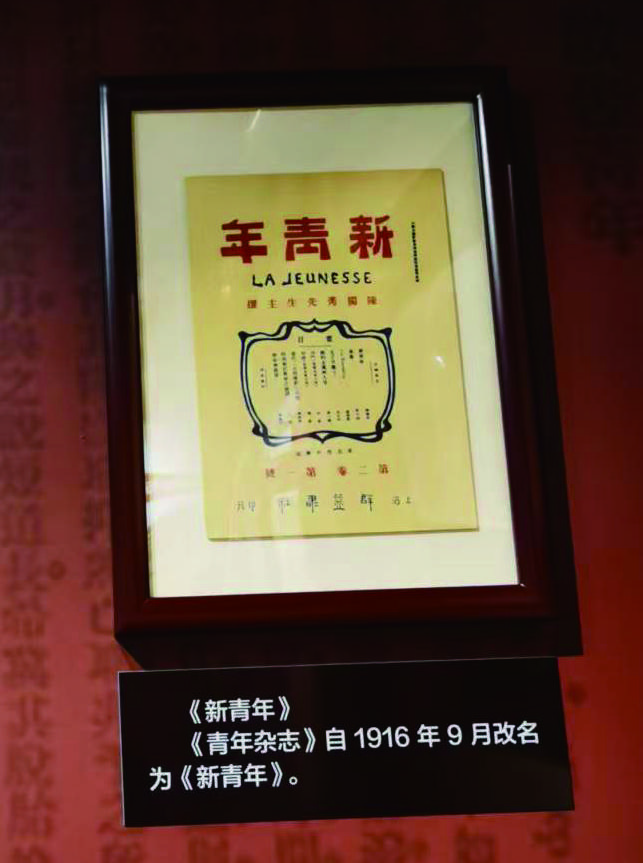

20世纪初的中国,风雨如晦。1915年9月15日,陈独秀怀揣“欲使共和名副其实,必须改变人的思想”的信念,在上海创办《青年杂志》,从第二卷第一号起,改名《新青年》。1917年,陈独秀受聘于北京大学任文科学长,《新青年》编辑部也从上海迁到北京,由陈独秀一人主编改为同人刊物,并成立编委会。

《新青年》杂志是五四新文化运动中最为重要的刊物。它如一把利剑,直刺旧思想的心脏。陈独秀在发刊词《敬告青年》中疾呼:“青年如初春,如朝日,如百卉之萌动,如利刃之新发于硎。”中国社会科学院文学研究所研究员白烨表示,《新青年》倡导民主与科学的新思想,发起新文化运动,宣传马克思列宁主义的理论与实践,成为现代中国最有影响的传播新文化新思想、反帝反封建主义的坚强阵地。《新青年》代表了新思想的登场,预示了新时代的到来,吹响了新的时代号角,点燃了民族精神的火光。

《新青年》编辑部旧址 本报记者 段丹洁/摄

北京大学李大钊研究中心主任胡俊认为,《新青年》和北京大学的结合,扩大了杂志的影响。一刊一校,将学术权威性与思想先锋性融为一体,真正突破了作者群的地域和“朋友圈”的限制,构建了以北大教授为主体的最有分量的知识分子作者群,彻底革新了《新青年》的内容与战斗力。北大学生成为新思想最热情的接受者和最积极的传播者,实现了思想启蒙与教育实践相结合,为五四运动奠定了思想和组织基础。

《新青年》是一座舞台,汇聚了时代最前沿的思考。胡适的《文学改良刍议》吹响了白话文运动的号角,让文化从精英的象牙塔走向大众;鲁迅的《狂人日记》以笔为矛,无情揭露了封建礼教“吃人”的本质;李大钊率先在中国举起马克思主义的旗帜,欢呼“试看将来的环球,必是赤旗的世界!”……《新青年》凭借彻底的批判勇气、鲜明的科学民主旗帜和开放包容的姿态,迅速成为新文化运动的中心,吸引了无数寻求真理的年轻心灵。在浙江大学文学院副教授张广海看来,《新青年》留下的宝贵财富主要包括科学的思维方式与理性的探索精神;独立自主的意识、人人平等的民主观念;契合现代社会需求的新鲜白话文和对封建伦理道德的批判。它不再一味执着于政治权力的更迭,而是将目光投向文化、思想以及思维方式层面。它关注大众,试图从根本上重塑国民性,传播马克思主义思想,推动了中国传统文化的现代转型。

《新青年》更是一粒火种,点燃了燎原的烈焰。由它启迪和培育的一代青年,直接投身于伟大的五四爱国运动,并最终选择了马克思主义,为中国共产党的成立奠定了坚实的思想基础和干部基础。北京鲁迅博物馆原常务副馆长、中国鲁迅研究会常务副会长黄乔生认为,从这个意义上说,《新青年》不仅是一次文学革命、思想革命的引擎,更是中国现代历史转折的催化剂,是古老中国迈向现代化的精神序章。

开辟中国新文学先河

《新青年》和新文化运动提倡民主科学,反对专制、愚昧和迷信。大力提倡新道德、反对旧道德,提倡新文学、反对旧文学,在中国社会上掀起了一股思想解放的潮流。其中,白话文运动是最具影响和最见成效的部分。

1917年1月,胡适在《新青年》上发表了《文学改良刍议》,提出改良文学的八条建议。陈独秀随即发表《文学革命论》声援,提出文学革命军的“三大主义”。《新青年》积极响应,钱玄同和刘半农策划了一出“双簧戏”,相互论争扩大新文学影响。鲁迅发表《狂人日记》《药》和《故乡》等白话文作品,为新文学创作开先河。

“历史上的《新青年》”专题展 本报记者 段丹洁/摄

中国现代文学研究会会长、北京师范大学文学院教授刘勇表示,一本杂志,一部历史。《新青年》开启了新文学最早的文体实践、形式创新、理论创获,也打开了古今中西互通的桥梁,更构建了文学与社会、历史、哲学、经济、政治互动的空间。《新青年》云集了五四一代所有新文学大家的声音,几乎囊括了各种新文学发展过程中的审美形式与思想资源,以建设新文学、人的文学的姿态,形成了新文学建设中的话语策略与话语形态。影响了很多那个时代的青年,在巴金、钱穆、冯友兰、沈从文、傅斯年、罗家伦、夏衍等人作品中都能发现阅读《新青年》的经历,比如巴金《家》中16次提及《新青年》。《新青年》构成了新文学的知识结构与思想、精神谱系,形成了新文学、新文化、新思想源源不断的潮流。

杭州师范大学人文学院教授邵宁宁认为,新文化运动是真正塑造了现代中国观念基础的历史事件,对后来的中国产生了重要影响。白话文运动及文学革命,更是全方位奠定了中国现代文学的基础。新文学成果的传播,不但造就了一种全新的国民语言和文学形态,而且有效推进了现代中国的观念启蒙和人格重塑。

吹响马克思主义传播号角

在陈独秀、李大钊等接受马克思主义之后,《新青年》办刊思想发生了重大改变,开始由文化启蒙逐渐转向马克思主义宣传,开辟了“马克思主义专号”。李大钊在《我的马克思主义观》一文中,第一次全面系统地介绍了马克思主义的唯物史观、政治经济学和科学社会主义,标志着马克思主义在中国进入比较系统的传播阶段。

《新青年》作为探究新思想、传播新理论、筹建新组织最有力的场域,系统译介和传播马克思主义经典理论,从唯物史观和科学社会主义的角度为中国革命提供理论支撑。华南师范大学马克思主义学院教授涂良川认为,一方面,《新青年》积极开展与无政府主义、改良主义等思潮的论争,净化了思想环境,凸显了马克思主义的真理性与革命性,为中国共产党的建立奠定了坚实的思想基础。另一方面,《新青年》不仅传播理念,更塑造主体。在其影响下,一大批进步青年和知识分子实现了从民主主义者向马克思主义者的转变,并积极投身建党的组织实践,从根本上动摇了传统伦理的思想根基,形成“主义”与“实践”相结合的良性循环,实现了从理论传播到政党实体的有机跨越。

《新青年》封面 本报记者 段丹洁/摄

1923年6月,党的三大后,《新青年》改为季刊,正式成为中共中央第一本机关理论刊物,为中国共产党的建设与大革命高潮的兴起作出了贡献。改为季刊的《新青年》,由刚回国的瞿秋白任主编。他在创刊号上发表的《〈新青年〉之新宣言》指出,“《新青年》的职志,要与中国社会思想以正确的指导,要与中国劳动平民以智识的武器。《新青年》乃不得不成为中国无产阶级革命的罗针”,并提出《新青年》“当为社会科学的杂志”“当研究中国现实的政治经济状况”“当表现社会思想之渊源,兴起革命情绪的观感”“当开广中国社会之世界观,综合分析世界的社会现象”“当为改造社会的真理而与各种社会思想的流派辩论”。

黄乔生介绍,《新青年》从北京到上海后,进入集中翻译和研究马克思主义书籍时期,出版了“新青年丛书”,收入《社会主义史》《阶级争斗》《工团主义》《社会主义讨论集》等马克思主义经典文献,对党的理论建设功不可没,影响了一批又一批青年加入组织。

“《新青年》以辩证批判的态度宣传马克思主义,既注重理论纯洁性与系统性,也反对教条主义、拒绝实用主义的曲解。它不仅是思想斗争的阵地,更是理论强党的起点。”涂良川表示。

胡俊表示,《新青年》是最早宣传马克思主义的主要阵地。从李大钊《我的马克思主义观》到早期共产主义知识分子宣传马克思主义的主要平台,后来发展成为党的理论刊物,实现了从思想启蒙到道路抉择的转变。

激发新时代青年奋进力量

《新青年》对进步青年产生了巨大影响力和号召力,一代中国青年被唤醒,加入了轰轰烈烈的新文化运动。在编辑部旧址,可以看到陈独秀在《敬告青年》中向青年提出的六点希望:“自主的而非奴隶的”“进步的而非保守的”“进取的而非退隐的”“世界的而非锁国的”“实利的而非虚文的”“科学的而非想象的”。李大钊的《青春》提出:“以青春之我,创建青春之家庭,青春之国家,青春之民族……”

如今,我们纪念《新青年》创刊110周年,不仅是为了回顾历史,更是为了启迪未来,思考如何在新的历史条件下,更好地培育担当民族复兴大任的时代新人。

北大红楼外景 本报记者 隋萌萌/摄

胡俊表示,李大钊构建了以宇宙观、人生观和民族观为基石的“青春中华”思想体系,其精神内核是倡导永恒奋进的“青春”状态。立足新时代,继承和发展新文化与《新青年》的精神遗产,就是要始终坚持思想引领,筑牢青年信仰之基,像《新青年》那样,敢于发声,善于发声,用党的科学理论武装青年,用党的初心使命感召青年,引导青年坚定理想信念,树立正确的世界观、人生观、价值观。

涂良川表示,《新青年》所开启的解放思想、追求真理、爱国进步的潮流,浩浩荡荡,奔流至今。对当代青年而言,《新青年》的精神遗产在于其以思想推动社会进步的使命感与理论自觉,它所彰显的追求真理、勇于革命的精神,仍激励着新时代青年树立远大理想、坚持理论与实践的统一。

《新青年》见证了五四运动前后,新文化运动的蓬勃开展和马克思主义在中国开始传播的历史过程,出色完成了早期中国共产党人宣传信仰和主张的特殊使命。那本薄薄的杂志早已定格在历史深处。但它所代表的那种永不褪色的青春激情与理想主义永不过时。学者们认为,今天,我们纪念《新青年》,就是要唤醒深植于中国青年血脉中的那种“初春”“朝日”“利刃”般的蓬勃朝气、昂扬锐气和浩然正气,激励当代青年牢记“国之大者”,以敢想敢为又善作善成的奋斗姿态,在波澜壮阔的新时代新征程中,奋力书写属于这一代人的青春华章,让《新青年》的精神火炬在民族复兴的壮丽实践中放射出更加耀眼的光芒。

中国社会科学报记者 段丹洁 班晓悦