习近平总书记强调,要坚持用唯物史观来认识和记述历史,把历史结论建立在翔实准确的史料支撑和深入细致的研究分析的基础之上。书信和日记因其内容的真实性、形式的灵活性及选材的广泛性,具有其他文献所无法替代的重要价值。作为抗战时期的珍贵历史文献,东北抗联将士的书信和日记,既是个人情感的真实流露,也是民族精神的永恒载体。加强东北抗联将士书信(包括家书、绝笔或遗书以及以书信形式出现的批示、报告等)和日记的收集整理,对东北抗联史研究具有重要的史料价值。

总的来看,就数量而言,在抗联将士的书信和日记中,以书信形式出现的批示、报告等较多,普通战士(含佚名)的日记和书信较为稀缺;就内容而言,抗联将士书信和日记中记载的内容极其丰富且生动活泼,是了解东北抗联日常生活、战斗情形、后勤保障、革命精神等的重要文献资料。它们以个体叙事折射集体记忆,是中国共产党领导下的东北抗联将士家国情怀的真实书写。

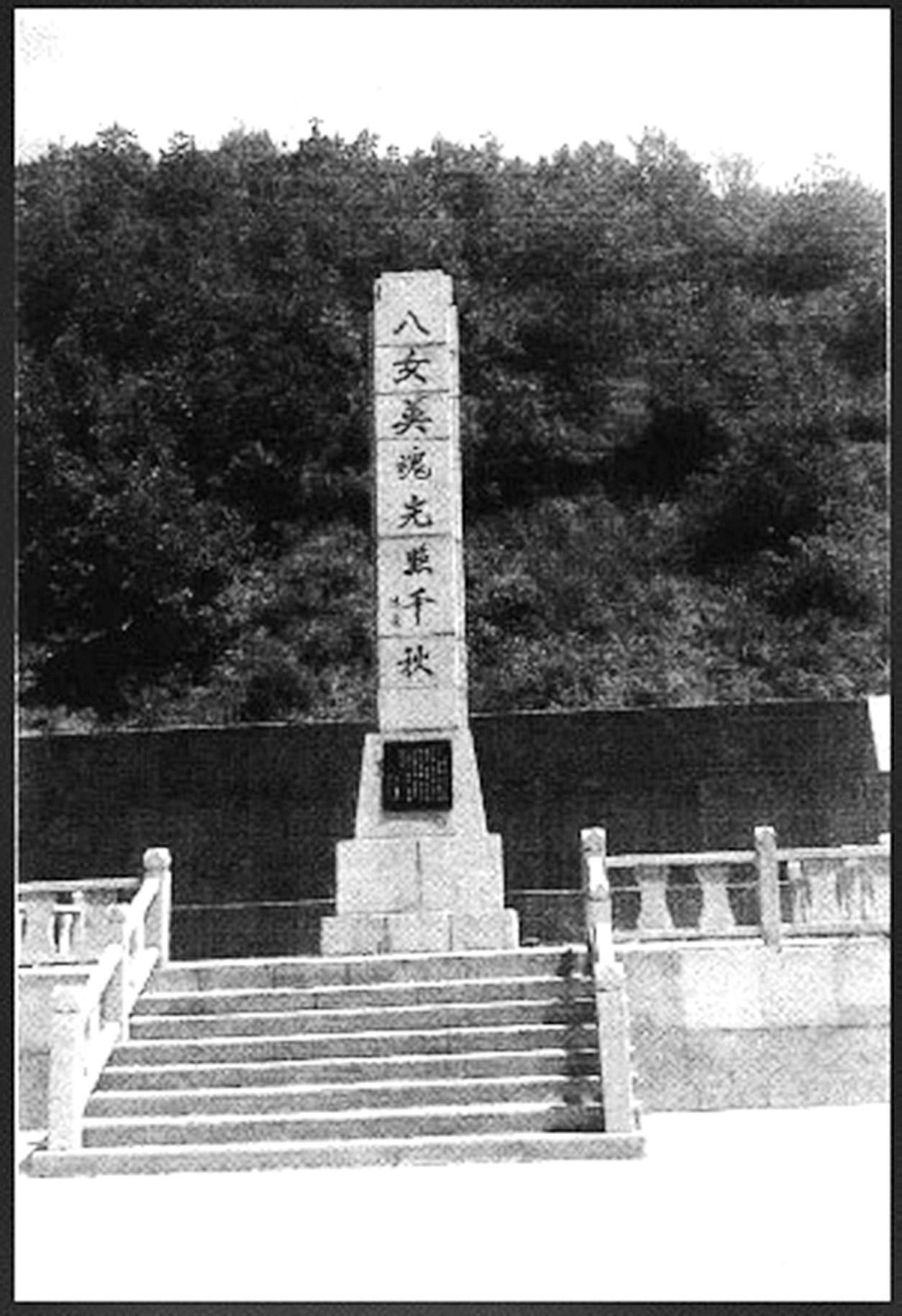

八女投江殉难地纪念碑 张宽/供图

个人情感与民族大义的辩证书写

东北抗联将士始终将个人意志与民族命运紧密相连,他们将个人生死置于民族存续的维度考量,在书信和日记中,经常呈现出以“小我”为切口并延伸至“大我”的宏大叙事场景。抗战胜利后,曾任抗联第六军政治部主任、第三路军政委的冯仲云,意外得知妻儿依然活着的消息后,激动地写下了对妻儿、家人的无尽思念:“今天上午接到了勤哥、衡弟、父亲的三封信,使我喜泪交加!想不到年迈的父亲现在还健在人间,所痛心和悲哀的是母亲、静姊、坚儿已经辞别人世,永远不能再见了!”(《冯仲云写给妻子的信》)他在信中还特别写道“艰苦卓绝奋斗,矢志忠贞祖国和人民”。这不仅体现了革命者的民族大义,还展现了革命者特有的情感表达方式,是家国情怀的具象化表达。

在艰苦卓绝的抗战环境中,抗联将士不断对传统伦理进行创造性转化,他们“移孝作忠”,将参加革命与保家卫国视为对父母养育之恩的终极回报,实现了“忠孝不能两全”的价值突围和家国情怀的辩证统一。抗联第一路军总政治部主任、第一路军副司令魏拯民写给父亲的信充满了思念之情与无限牵挂,同时也表达了参加革命的决绝之念。他在信中这样说:“时间飞逝,自1931年5月离家,至今已四年有余,甚念!”“自古忠孝,很难两全。不孝子离家后,即同战友奔赴东北从事抗日工作。”魏拯民积极投身东北抗日革命,往来奔走、夜以继日,为东北党组织及东北革命的发展作出了重要的贡献。1939年9月11日,抗联第五军三师师长李文彬在与日伪军警激战中壮烈牺牲,遗体被日伪军警侮辱泄愤,东北抗联将领周保中在日记中写道:“李文彬生前常言:‘舍生报国,求得雪耻洗恨,使大好河山不受吞蚀,生为男儿应保卫我神明社稷’。”(《周保中将军为李文彬、张镇华、黄玉清等抗联将士牺牲时写的日记》)

抗联将士不断打破传统思维定式,重构伦理价值,提出“反对妇女的缠足”“反对日寇强奸妇女”“反对买卖婚,实行自由结婚”等口号,大批妇女从“男尊女卑”“孝妇烈女”等封建观念束缚中解放出来,加入抗日民族统一战线,成为优秀的抗联女战士。“八女投江”中的东北抗联第五军妇女团政治指导员冷云,为了随部队西征战斗,强忍悲痛把只有两个月大的女儿送给当地老百姓抚养,此别亦是永诀。1938年10月,在与敌战斗中陷入绝境,冷云与7名女战友相互搀扶,毅然踏入冰冷刺骨的乌斯浑河,壮烈牺牲,她们中最大的23岁,最小的只有13岁。她们用鲜血和生命诠释了中华女性坚贞不屈的民族气节,其个体生命价值通过家国叙事的方式获得了永恒意义。

此外,抗联将士的家国情怀书写早已超越了单一民族叙事,展现出更为宏大的国际主义视野。中共抚松县地下党组织负责人张蔚华在保护朝鲜战友前写的诀别信、朝鲜共产主义战士与中国军民并肩战斗的记载描述、抗联教导旅与苏联红军的协同作战记录等,有力证明了家国情怀并非狭隘的民族主义,抗联将士将个体生命融入人类反法西斯正义事业,为世界反法西斯战争的胜利作出了重要贡献。

生命体验与革命信仰的交织交融

抗联将士的书信和日记作为特殊历史语境下的精神载体,深刻诠释了抗联将士在极端困苦的环境下对生命价值与革命信仰的独特理解。他们将肉体苦痛转化为坚定的革命信仰,使肉体的毁灭升华为精神的永存,直至今日仍绽放光芒。

周保中在1936年11月11日的日记中写道:“白雪铺满大地,山中雪积及尺,挂满密茂参天之森林。野兽绝迹,鸦雀无声,静寂寒冽。”“抗日救国战士,犹着单衣水鞋,日夜出没于寇贼倭奴之封锁线,其困苦颇甚。”为了突破困境,抗联将士在零下四十摄氏度的密林中求生存:冻硬的玉米饼掰成几块分发给伤员、仅有的棉衣在站岗时轮流穿……这种以“生命维系生命”的生存哲学,构建起超越个体生死的共同体意识,成为支撑将士们艰苦斗争的精神密码。

东北抗联第三军军长赵尚志率领部队远征松嫩平原,爬冰卧雪、风餐露宿,克服千难万险,一次又一次打破敌人重兵“讨伐”。东北人民革命军第一军一师师长李红光,即使身中数弹,仍坚持指挥战斗,最终壮烈牺牲,被毛泽东盛赞为“东北有名的义勇军领袖之一”。在东北抗日游击战争中,自然环境、生存环境的残酷与抗联将士坚韧、坚毅的革命意志形成强烈对比,抗联将士笔下“密林深处的篝火”“林海雪原上的足迹”“背运埋藏的粮食”等,既是逼近生理极限的生存困境实录,更是信仰燃烧的具象化表达。1940年后,在东北抗联陷入严重困难之际,抗联将士仍保持革命乐观主义精神,周保中在给妻子的信中充满了对革命前途的信心:“我们真可以说是虽败犹荣,何况日贼已成强弩之末,我们民族解放战争最后胜利的前途已经日益显明呢!”(《周保中写给妻子的信》)

据黑龙江省抗日战争研究会统计,东北抗联10余年共出击10余万次,使敌人疲于奔命。东北抗联的光辉战绩,得到全国人民乃至世界爱好和平人民的高度赞誉。1948年1月1日,中共中央东北局指出:“前东北地下党组织之党员与抗联干部同志们,在党中央领导与抗日救国的总的政策之下,曾在极艰难复杂环境中对日本帝国主义和伪满洲国进行了长期的残酷的英勇斗争,曾得到东北人民的爱戴。‘八一五’东北光复初期,又协同苏联红军及八路军、新四军,最后击败日寇,解放了东北,是中国共产党光荣历史不可分的一部分。”(《中共中央东北局关于前东北地下党党组织之党员与抗联干部的决定》)

跨越代际与穿越时空的精神对话

书信和日记是“能够被提取和保存的记忆”,承载着跨越时空的期待与嘱托。赵一曼曾任东北抗联第三军一师二团政治委员,在遗书中如泣如诉,写下了与儿子最后的诀别:“在你长大成人之后,希望不要忘记你的母亲是为国而牺牲的!” (《赵一曼写给儿子的信》)这份殷切嘱托,将生命的终结转化为精神传承的起点,使家国情怀突破时空的物理限制,成为最宝贵的精神财富。抗联将士的书信和日记中频繁出现的“后代子孙”“后人” “未来”等词汇,更体现了革命者对历史接力的深刻自觉与翘首企盼。

继承先辈革命遗志,抗联后人继续奋发图强。杨靖宇将军的孙辈马继民,在写给爷爷的信中深情告慰:“您虽远去,精神永恒!”“‘严要求、重责任、懂知足’,这9个字成了马家代代相传的家风家训,‘在平凡中严要求,在平淡中懂知足’。” (《马继民写给爷爷杨靖宇的信》)在良好家风的熏陶下,马继先、马继民等兄弟姐妹兢兢业业、默默奉献。李兆麟的女儿张卓亚,曾对父亲舍弃一切为革命的高尚情操深情告白:“爸爸,女儿明白,为了信仰奋斗,无私无畏。”(《张卓亚写给父亲李兆麟的信》)并坦言“从出生,到现在,我都是和东北抗日联军,以及和国家的命运休戚相关的”。张卓亚致力于搜集抗战历史资料、挖掘抗联事迹,在赓续红色血脉的征途中踏实前行。

此外,抗联将士的书信和日记中保存了东北抗联精神生成的原始语境,如“冰天雪地”“草衣单鞋”等细节描写,这些文本与密营遗址、会议旧址、烈士遗物等共同构成了立体化精神地标,“靖宇街”“一曼路”“兆麟公园”等城市空间命名实现了书信、日记向公共记忆的现代转化,形成了跨越时空的集体记忆场域。

东北抗联将士以生命为纸、信仰为墨,书写着中华民族最为深沉的家国情怀。一封封充满真挚与热烈的信件、一份份满载忠诚与担当的日记,凝固着抗战时期的情感温度,释放着跨越时空的精神能量,联通了历史与现实的精神桥梁,编织着中华民族共同的家国记忆。

(作者系国家社科基金青年项目“东北抗联将士日记和书信的收集、整理与研究”负责人、兰州大学马克思主义学院副教授)