2025年3月,中华人民共和国第十四届全国人民代表大会第三次会议和中国人民政治协商会议第十四届全国委员会第三次会议在京顺利召开。国务院总理李强在《政府工作报告》中明确,要统筹建立农村防止返贫致贫机制和低收入人口、欠发达地区分层分类帮扶制度,开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接总体评估,完善过渡期后帮扶政策体系,尤其重点强调要加强低收入人口动态监测和常态化救助帮扶。该论述与乡村振兴战略一脉相承,也为新时代推进乡村全面振兴擘画了新蓝图。

南京邮电大学社会与人口学院周晶晶副教授的新作《新发展阶段农村低收入人口的常态化帮扶机制研究》,以云南、陕西、江苏三省为实践基地,系统解析了农村低收入人口的治理实践,专著成果契合了两会工作目标,恰逢其时,为国家政策落地提供了具有操作性的理论支撑与路径参考,为完成“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”和“全体人民共同富裕”的时代命题提供了实践方案。本人认为该著作视角新颖、逻辑严密、系统性较强。

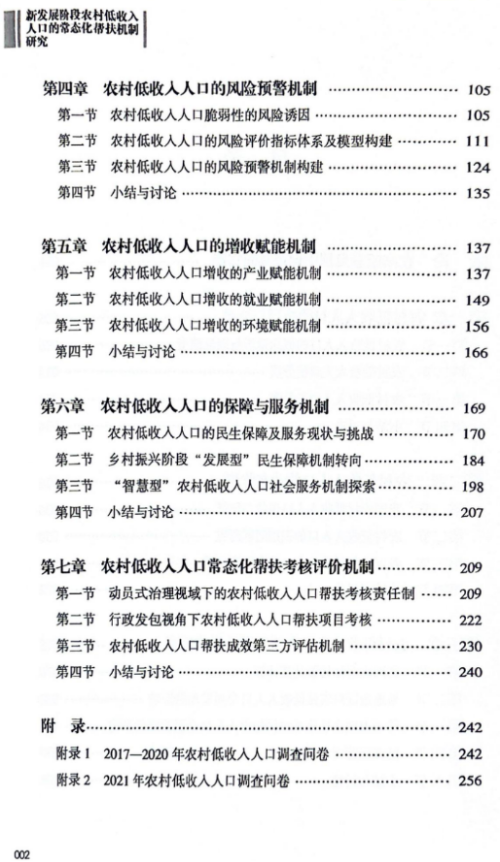

第一,构建了多层次分类别的农村低收入人口常态化帮扶体系。该书遵循“理论建构—动态监测—影响因素—风险预警—增收赋能—保障服务—考核评价”的逻辑思路,构建了多层次分类别的农村低收入人口常态化帮扶体系。首先,根据多视角多维度的贫困理论、社会分层理论与社会分类理论,系统梳理发达国家与发展中国家对农村低收入人口的分层与分类经验以及各国减贫项目对农村低收入人口分层分类治理的具体实践,提出考虑致贫因素、可行能力以及是否具有劳动力等因素,对农村低收入人口的分类进行新的探索;然后,通过对不同阶段我国农村低收入人口以及云南、陕西和江苏三省的部分农村低收入人口进行动态监测,探究易地搬迁、劳动力城乡迁移、健康问题对农村低收入人口全面发展的影响,实现对救助帮扶对象的多层分类识别,也为我国新发展阶段农村低收入人口常态化帮扶带来新的启发。专著研究精准契合全国“两会”提出的“分层分类帮扶制度”与“低收入人口动态监测和常态化救助帮扶”概念,具有前瞻性,为政策的制定与执行提供了可靠的理论指导与实践路径。

第二,推动了数字技术赋能农村低收入人口常态化帮扶的长效发展。该书结合实地田野调查资料,总结了云南、陕西与江苏三省农村低收入人口的民生保障现状及特点,综合“巩固兜底”“多元发展”“特殊群体权益保护”等不同视角,旗帜鲜明地提出了在推进乡村全面振兴的新时期农村民生保障机制呈现由“生存型”向“发展型”转变的特征;重点探究了数字政府和数字社会建设的大背景下,“智慧型”社会服务机制在满足农村低收入人口的多样化社会需求方面的优势,并提出通过“智能化”与“数字化”建设,利用社会服务智慧平台,助力社会服务需求动态识别,支撑社会服务资源精准配置,促进社会服务资源合理流动,以智慧决策落实精准高效服务,最终实现共同富裕。该书在研究农村低收入人口常态化帮扶机制建设的同时,积极探索科技赋能、持久创新的新思路,为推动高质量发展、推进中国式现代化提供了重要实践动力。

诚然,农村低收入人口的常态化帮扶是一个涉及人口、经济、地理、政治等多学科的综合性复杂问题,不仅需要作者具备宽广而深厚的理论基础,还需要借助不同空间尺度的研究、长时间序列的跟踪调查及多样化的分析手段,通过抽丝剥茧式的细致分析,方能破解其中一二。不同区域、不同类型、不同阶段的农村低收入人口,其收入阻滞因素应该有所不同,常态化的帮扶机制也应有异。限于篇幅,作者不可能在本书中一一尽述。但瑕不掩瑜,该书仍不失为理论与实践高度融合的力作,调研数据可靠详实,构建的指标体系为今后相关测量研究工作提供了重要的理论框架与模型参考,为破解城乡不平衡难题、激发乡村内生发展活力、推动乡村全面振兴提供了系统性方法,不仅为学术研究贡献了突出成果,更为实现全体人民共同富裕的伟大目标铺就了一条可持续的实践道路。

(作者单位:中国科学院南京地理与湖泊研究所)