中国社会科学网讯(记者 李永杰 通讯员 穗文考)4月30日,“寻迹羊城2024——广州古城考古新发现”展览在南汉二陵博物馆正式开展。

参观市民拍照留念 本网记者李永杰/摄

“寻迹羊城”系列原创性考古新发现展是广州市文物考古研究院(南汉二陵博物馆)加强考古出土文物展示利用的重要实践。作为广州考古成果展示的品牌项目,该系列展览自2021年创办以来已成功举办四届,本次展览是该系列展之五。展览秉承“及时转化考古成果、惠及公众”的宗旨,积极响应新时代文物保护与利用要求,通过创新展示方式系统呈现最新考古发现,深度解读城市历史文脉,搭建公众参与和交流平台,推动考古与城市文化建设、博物馆与公众学习的有机融合。

此次“寻迹羊城2024”聚焦“城”的演进,从考古发现的城墙遗址出发,着眼城内、城外,精选174件/套文物,与观众朋友们开启一场广州城的探索之行。展览以“城墙”作为观察城市发展的主要视角,以“城墙”的变迁映射“城”的荣辱兴衰,分“一直是这座城”“城墙开始改变”“城墙北拓与退场”三部分,呈现广州城的发展变迁。

绳纹瓦残片 本网记者李永杰/摄

第一部分“一直是这座城”依托小马站—流水井遗址不晚于东汉晚期的遗迹遗物、东汉—东晋—南朝城墙遗存为线索,展示广州城自汉至唐的稳定格局以及两千年城脉基石的形成。同时,以小马站—流水井遗址、高岗遗址作为城内核心区、城外重要区域的代表,呈现其历时性的变迁,来探讨广州城重点区域的功能演变及其历史背景。

展出的宋代铜龙 本网记者李永杰/摄

第二部分“城墙开始改变”尝试以考古发现解读广州城发展轨迹的关键转型期。以小马站—流水井遗址五代南汉高等级建筑、五代南汉水系遗存与城墙的位置关系为线索,揭示南汉大规模城市开发建设对于广州城发生改变的开拓性意义。通过小马站周边以往宋代城墙的考古发现,结合高岗遗址清理的宋代大规模垫土层,展现宋代广州城市形态的突破性变化,由“王城”向“商城”转变的历史趋势。

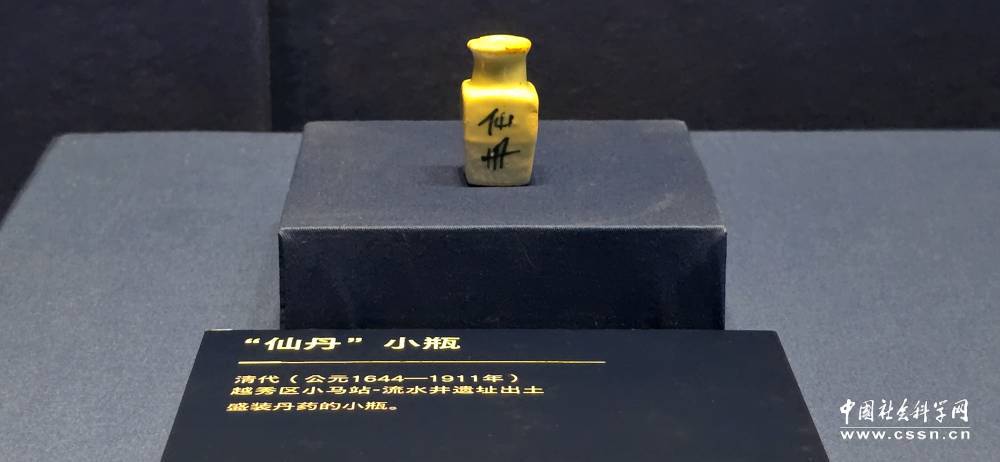

清代“仙丹”小瓶 本网记者李永杰/摄

第三部分“城墙北拓与退场”则是通过小马站—流水井遗址东西连续分布的明清文化层以及房屋、道路、书院以及各类出土器物,生动再现城墙北拓后的市井生活图景。一同展出的府前路清代建筑遗址也同样见证了所在区域从官署走向街巷的重要变迁。

本次展览的创新与亮点:一是开放式观展探索体验,展览设置多个入口和“南越修苑”“宋代修城”“清代修史”任务卡,引导观众参与,引发观众思考。考古的魅力之一在于认识不断随着新的发现而更新,展览鼓励观众运用自己的生活经验,在物件信息、互动与体验的过程中建构自己的观点。二是多元化数字互动,展览融入“瓦当的自述”音频剧场、“寻找失踪的探险家”蕃坊主题游戏以及“千年城垣众生谈”,基于AI技术与赵佗、步骘、刘岩、程师孟展开跨时空的对话。其中,蕃坊游戏、与数字人对话等互动项目,均由广州美术学院师生创作,是馆校合作成果的再次呈现。2025年“国际博物馆日”的主题是“快速变化社会中的博物馆未来”,吸收融合备受关注的青年力量与数字技术是本次展览呼应的“国际博物馆日”主题的探索性尝试。

考古是通往历史的指南针,推动考古成果从“象牙塔”走向公众,增强市民文化认同,助力广州建设“岭南文化中心”与“国际大都市”,是新时代考古人与博物馆的使命。“寻迹羊城”展览不仅是一次考古新发现的呈现,也是一次古今对话的桥梁,通过叙事创新、互动与科技,让遗址上曾经的场景、文物背后的事与人变得鲜活,为广州这座城注入新的历史深度与文化活力。

展览由广州市文化广电旅游局(广州市文物局)指导,广州市文物考古研究院、南汉二陵博物馆、海上丝绸之路(广州)文化遗产保护管理研究中心主办,展期将持续至10月12日。