山西襄汾陶寺遗址从1978年开展考古发掘工作以来已经47个年头了,再加上我国已经完成的三次和正在进行的第四次文物普查工作,发现了大量数十万、数百万平方米或数平方公里的都城、都邑、较大的聚落等,有待于用考古材料做好研究和考证工作,这是我们必须认清的第一个现实。

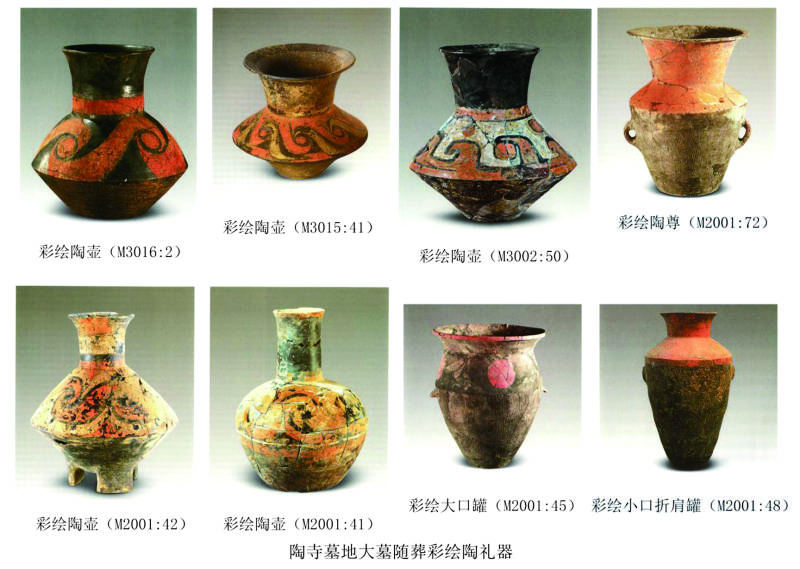

■陶寺大墓出土彩绘陶礼器 作者/供图

位于陶寺遗址北略偏西550米处的“宫城”,平面呈纵长方形,方向315度,东西复原长约470米、南北复原宽约270米,面积近13万平方米,虽然保存状况较差,但这就是司马迁《史记·五帝本纪》舜“夫而后之中国践天子位焉”的“中国”。

2021年春,襄汾新城镇桥子沟村之南,清理战国时期的陶窑、灰坑,在20多件陶豆、陶钵、陶罐最显眼之处,都有“平市”的戳记。亭、市是战国晚期、秦代和汉初所设立的一种管理机构,“平市”是“平阳县”手工业管理机构监管下生产可以出售商品的印记。桥子沟东南是襄汾古城庄古城,地表上尚存西、南城墙,北城墙的东北一段。古城庄古城东南约6公里处就是陶寺遗址。战国晚期秦占领此地在这里设置“平阳”县,但到了秦代就改为“新襄陵县”了,这就是“尧都平阳”的缘起。

陶寺“宫城”之南略偏东550米处,坐落着出土蟠龙陶盘、鼍鼓、土鼓、玉石器等随葬品的陶寺墓地。中国社会科学院考古研究所等《襄汾陶寺:1978—1985年考古发掘报告》提出,1978—1985年在陶寺遗址东南部发掘的陶寺墓地,是该遗址几处墓地中“面积最大、埋葬最密集、使用时间也最长的一处”。这处墓地东西长200—250米、南北长约200米,面积40000平方米以上。如此规模的墓地在陶寺遗址绝不可能再有第二处了,这是我们必须认清的第二个现实。

发掘者将这些墓葬分成六类,一类本文称为陶寺大墓,有6座,都是单人仰身直肢葬,头向东南朝着塔儿山即“崇山”,墓圹长3米、宽2米多,现存深度0.7—2.1米,都有考究的木棺和殓衾,随葬品种类繁多,由玉石器、彩绘蟠龙陶盘、彩绘陶器、彩绘漆木器构成的礼器群,其中3002、3015、3016、3072、3073号共五座大墓男性“墓主是具有王者身份的方国首领人物”。而2001号女性墓“是唯一同类甲型墓最接近的,死者应属王室成员”。二、三类各型墓主应是掌握了部分权力、分属高低不同等级的贵族,也随葬彩绘壶、宽沿折腹盆、盆、豆和土鼓、鼍鼓及玉器、漆木器等,本文称为中型墓;其中的三类或系武士阶层。四类墓是贵族中身份低下者或平民中的富有者。五、六类则是平民墓。显而易见,大墓和中型墓的墓主人应当生活在陶寺“宫城”里。

陶寺墓地东南还有另一处墓地,即“中期王族墓地”,以2002年清理的Ⅱ22号墓为代表。这座墓长5米、宽3.65米、深约7米,出土不少玉器、石器、彩绘陶器、骨器、漆木器,准确年代在龙山时代之后的夏代二里头文化之前,与“尧都平阳”时期的唐尧还有200年的时间距离。所以,上述陶寺墓地就非唐尧及唐尧所在的家族墓地莫属了。关于陶寺墓地,笔者谈谈如下七点认识。

一、蟠龙即鳄鱼,是陶唐氏的祖先崇拜。陶寺6座大墓中,2001、3016、3072、3073号这四座墓随葬蟠龙陶盘,就规模而论,3002、3015号墓原来也应随葬蟠龙陶盘,因毁墓而不知所踪。

陶盘内壁绘有的蟠龙实则为鳄鱼。竺可桢先生对中国近5000年来气候变迁的初步研究认为,黄土高原地带在近5000年中的最初2000年,即从仰韶文化到安阳殷墟,大部分时间的年平均温度高于现在2℃左右,其中1月份前后的温度大约比现在高3℃—5℃,温差也比现在要小,适宜鳄鱼的生长。如陶寺大型墓出土了8面用鳄鱼皮蒙的“鼍鼓”,具体情况是3002、3015、3016号各两面,3072、3073号各一面,鼍鼓与土鼓、石磬同出;1959年石楼桃花庄出土过一件晚商铜觥就是鳄鱼的形象;直到晋国于公元前585年迁都古新田即今侯马市后,《左传·昭公二十九年》(前513):“秋,龙见于绛郊。”也是鳄鱼,所以古人对鳄鱼并不陌生。绘有此图案的陶盘用于祭祀具有特定象征意义,随葬于陶唐氏的“唐侯”和王室成员的大墓中,自然可以理解为陶唐氏的祖先崇拜。

二、陶唐氏6座大墓需要事先规划安排位置。3002、3015、3016、3072、3073号大墓墓主为陶唐氏的方国首领即唐侯,都随葬有鼍鼓、土鼓、特磬、玉钺和各类兵器、工具。据发掘者说,这5座大墓聚在一区,形成特定兆域,尤其3016、3015、3002号墓排列相当整齐、有规律,可见其穴位安排是经事先规划的。笔者同意此说法。2001号墓在5座大墓东南70米开外的另一个小墓区,但二者属同一墓地。2001号墓随葬品中没有鼍鼓、特磬等礼乐重器,也没有玉石钺、殳、成束的石、骨镞以及成套的斧、锛等工具,规格似乎稍逊一些,却有女性墓中常见的彩绘陶瓶,还有图案精美的彩绘木案、彩绘双耳木豆、朱绘磨光黑陶豆、彩绘壶,因而可能是女性。随葬蟠龙陶盘当有其特殊的原因。

三、5座唐国首领即唐侯大墓排序。发掘者将大墓排列为:3072号→3073号→3016号→3015号→3002号。我们把整个陶寺墓地有特点的陶器釜形斝、盆形斝、单把斝、釜、双耳高领瓶、双鋬高领瓶、蟠龙盘、土鼓等,以出土较多而又能与相关考古学文化联系起来的釜形陶斝为标准,分为早、中、晚三段。变化规律为:釜形斝早段还没有摆脱受山东、江苏一带大汶口文化空三足器陶鬶启发,河南伊洛郑州地区以荥阳秦王寨遗址为代表的秦王寨文化,用自己传统炊器釜形鼎创造从釜形斝的束缚,三足顶部虽已外分没有中段和晚段那么干脆利落,到了晚段末期更是三足紧贴在腹底外侧下,斝的腹部越来越低矮,因而整体由竖长方体变为正方体再变为横长方体。

依照本文分期,陶寺墓地早段尚无陶寺大墓,3002号、3015号位居中段,3016号位居晚段,3072号、3073号则同时分别受到3013号、3012号灰坑的毁墓扰坑的破坏,随葬品所剩无几,没有釜形斝。但根据陶寺墓地墓葬排列示意图可知,墓葬由西南—东北成排,按本文分期结果自东南向西北成列。是故,前三排为:3002号→3015号→3016号,这三座大墓各领一排;3072号貌似与3016号同排但整体要高出于3016号半个坑位,3016号同排东北(右侧)很近是中型墓3017号,3073号正处于3017号上部(西北),3072号、3073号之上(西北)无墓葬,所以我们认定陶寺墓地大墓的排序是:3002号→3015号→3016号→3072号→3073号。

四、唐国首领即唐侯5座大墓所反映的“禅让制”。张忠培先生在《中国古代文明之形成论纲》中说:“夏王朝之前如尧舜时代或唐虞时代,相当于考古学的龙山时代或其部分时期。其时实行‘禅让制’。唐虞禅,夏后殷周继,其义一也。‘禅’‘继’本质相同。‘选贤与能’的禅让制,当是一考古学文化中诸势力大致相当的割据政权组成的联合体产生其领袖的方式。”

陶唐氏由来已久,进入国家阶段即唐国,其首领被后世称为唐侯;到了尧时期他既为唐侯,又是各割据政权组成的“联合体”中的领导人,即《史记·五帝本纪》尧问四岳“朕在位七十载,汝能庸命,践朕位”?《正义》引孔安国“尧年十六以唐侯升为天子”,唐国的首领就是“唐侯”,“联合体”中领导人就是“天子”,尧、舜就是将“天子”禅让给舜、禹。

五、陶寺3403号灰坑出土朱书文字扁壶与“文祖”。3403号灰坑近似圆形筒状,直径2.6米、坑深2.8米,但坑口以下周壁并不十分规整,坑底也欠平整,显然挖成后未经细致加工。该灰坑出土直口鋬手鬲(肥足鬲)、扁壶、甗及两件卜骨之外,还出土了一件朱书文字扁壶。一侧为“文”与甲骨文一致没有异议,另一侧有“尧”“易”等不同的说法。

陶鋬手鬲(肥足鬲)多数个体很大,因而腹部连接三足仍然采用传统方法即制作斝式陶鬲时,才采用的榫卯法,具体做法是先在腹底挖三个洞眼插入三个鬲足,再抹泥和泥带使之牢固。而单把鬲相对体量较小易于采用三足直接拼对,因而3403号灰坑是晚段的,与3016号墓同时。由于有了共识的“文”,那么是不是可以考虑帝尧始祖之庙是“文祖”。《史记·五帝本纪》:“文祖者,尧大祖也。”

六、尧的骨殖有可能还存在及2001号墓很可能是尧的母亲或另一位夫人。3016号墓被3011号灰坑打破,3011号挖在墓室中部偏左,坑的底部略低于墓底,坑底发现一具40—45岁男性头骨,疑为3016号墓的墓主。而左侧陪葬的3018号墓的女性与尧同时,是夫人还是近侍?实在无法确指。

2001号墓是唯一一座随葬蟠龙陶盘的女性大墓,也没有遭受毁墓,其随葬品更是精彩无比。左侧的2003号是位25岁左右的女性,墓向较2001号有些偏差;右侧2023号墓的墓主是位35—40岁的女性,距2001号有一段距离,但肯定与2001号有关。

为什么只有到了唐侯这一级别才能随葬的蟠龙陶盘出现在这位成年女性墓中?因是王室成员之故还是远远不够的,非得有特殊情况发生,那就是:2001号墓主人很可能是尧的母亲;当然还有另一种可能,是尧的子孙们在埋葬尧夫人时,感念她的功德而使用蟠龙陶盘随葬。

七、尧、舜、禹的关系。按照张忠培先生关于“禅让制”的说法,既然“当是一考古学文化中诸势力大致相当的割据政权组成的联合体”,那么尧、舜、禹是什么关系呢?《史记·五帝本纪》和《夏本纪》记载了尧、舜死后,舜、禹都分别“让辟”他们的儿子丹朱、商均于南河之南、阳城,舜“之中国践天子位焉”,而“天子位”设在“中国”,即陶寺小城;而禹则是“天下诸侯皆去商均而朝禹。禹于是遂即天子位,南面朝天下”,没有到“中国”来的环节,一个“践”一个“即”,就能看出禅让制度在逐步被破坏,也就是说尧、舜是同一考古学文化即杏花文化,而禹则属另一考古学文化。

舜为有虞氏,重华为其名,死后谥号为舜。就目前考古发现来看,绛县周家庄龙山时期的大型环壕聚落可能性最大,壕内面积300多万平方米左右。也就是说,杏花文化东关—三里桥类型是有虞氏诞生的土壤,到了公元前2200年后强势崛起产生了虞舜这一彪炳史册的人物。

(作者系山西省考古研究院研究员)