摘 要:

关键词:

习近平总书记关于文艺工作重要论述研究

民族复兴叙事中的新时代文艺及其美学指向

摘要:习近平总书记关于文艺工作的重要论述将文艺工作纳入中华民族伟大复兴的宏大叙事中,从党和人民事业发展全局思考文艺工作,就文艺与政治、经济、文化等方面的关系进行了深入分析;把文艺的繁荣看作文化发展、国家软实力提升的重要标志,注重文艺在全社会创新能力培养与创新氛围营造中的独特作用;从人民立场出发,提倡“深沉隽永”“清新刚健”的美学风格,将文艺工作同国家、民族乃至整个人类的前途命运相联系,为当代文艺发展擘画出广阔的前景。

关键词:新时代文艺 民族复兴 人民立场

作者泓峻,山东大学马克思主义文艺理论研究中心教授(威海264209)。

“中国精神”的表现形式、文艺价值与理论贡献

摘要:习近平总书记关于文艺工作的重要论述中提出的“中国精神”范畴,在不同时代、不同领域有不同的表现形式:从中国历史发展看,“中国精神”是中华优秀传统文化中所凝聚的思想理念与道德规范;从革命与建设过程看,“中国精神”是近百年来中国人民艰苦奋斗和坚韧不拔的追求精神;从代表性人物看,“中国精神”是英雄模范人物身上所表现出来的坚定理想信念和勇往直前气概。“中国精神”范畴在文艺中的重要价值表现为:奠定了中国文艺真善美的价值追求,构成了中国文艺常写常新的主题,赓续了新时代中国文艺的文化血脉。“中国精神”范畴的理论贡献是:完善了马克思主义关于“中国精神”的理论认识,阐述了“中国精神”在民族文化和发展中的意义与作用,确立了新时代中国文艺创作的精神根基。

关键词:“中国精神” 中国文艺 价值追求 民族文化

作者季水河,湘潭大学文学与新闻学院教授(湘潭411105)。

“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年”专题

延安抗战文学的战时特色和历史性贡献

摘要:在中国抗战文学中,广义的延安抗战文学堪称最具成熟形态和影响力的大众化文学,有其鲜明的战时特色和重要的历史性贡献,对中国现当代文学发展亦具有深远影响。毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》在全面引导抗战文艺尤其是延安抗战文学发展方面发挥了巨大作用,保家卫国的文艺动员也在延安及根据地掀起了新的高潮;延安抗战文学的战时特色非常鲜明,具有极强的战斗性与时效性,彰显了文学大众化特色;延安抗战文学在根据地、全国和世界范围都有重要的历史性贡献,在实践中确立了“人民文学”创作范式,为中国文学史提供了典范的“红色文学”,还为新中国文学事业的发展奠定了坚实基础。

关键词:延安抗战文学 革命根据地 延安文艺 文艺动员

作者李继凯,陕西师范大学文学院教授 (西安710062)。

抗战文学评价的若干问题

摘要:抗战文学因抗战而生,与抗战同行,在历史上曾经发挥过巨大的作用,至今影响犹存。为了让世人了解中国在世界反法西斯战争中的重要作用,须通过历史还原来实事求是;为了澄清以往对抗战文学“有抗战而少文学”的误解,需要从抗战文学的实际出发,重建贴近抗战文学的审美标准,确认文学窑变的异彩;由于域外四分法的纯文学观的影响,抗战文学中的旧体诗、文言文、歌诗(歌词)、书信、日记往往被排挤出研究范畴,而今需要按照中国传统的“大文学”观,将曾被关在门外的文体纳入研究范畴,这样才能对抗战文学作出贴近历史、符合逻辑的科学评价。

关键词:抗战文学 历史还原 文学窑变 大文学传统

作者张中良,上海交通大学人文学院教授(上海200240)。

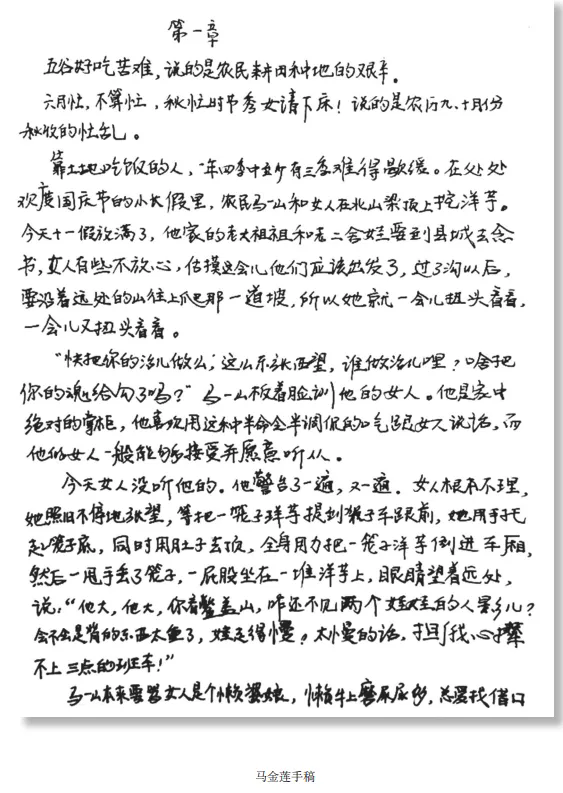

作家聚焦·马金莲专辑

侧写、深描与“微写实”——论《亲爱的人们》的叙事艺术

摘要:作为一部乡土小说,《亲爱的人们》主要以侧写历史和深描日常等“微写实”笔法,充分体现了新时代文学具有的美学风范。作者马金莲从西海固人民特殊的时间体验出发,在乡土小说表达乡愁情愫和寻找精神家园的文学现代性传统之外,描绘了时间流逝在乡土中国所掀起的点点微澜。在她笔下,以具象为方法的历史侧写和以事件为中心的日常深描颇具价值。如果说将历史侧写视为马金莲给羊圈门发展史所作的“备忘录”,那么日常深描就是作家记录父老乡亲生活方式的“起居注”。前者是现实主义文学宏大叙事的艺术变体,而后者则是对现实主义创作方法的革新。通过侧写与深描的叙事实验,马金莲最终为羊圈门、西海固和乡土中国所有“亲爱的人们”谱写了一曲新时代的平民赞歌。

关键词:马金莲 《亲爱的人们》 侧写 深描 微写实

作者叶立文,武汉大学文学院教授(武汉430072)。

想象一种乡村文化本位主义——《亲爱的人们》与乡村振兴的“内在视角”

摘要:长篇小说《亲爱的人们》倾注了马金莲对于乡村世界无限的爱与热情。在执着的乡村情感的裹挟下,小说不由自主地将城市与乡村对立起来,由此得以看清作者鲜明的乡村文化本位主义的道德立场。正是基于这种道德立场,小说里的乡村青年马舍娃不得不在离开与留守的艰难抉择之后重返乡村。这种重返不仅意味着人物朴素的情感选择,也是乡村文化本位主义观念赋予乡村青年的历史使命,小说正是借助这种方式试图成就乡村振兴叙事的“内在视角”。这也是小说在其执着而朴素的乡土叙事中所展现的独特魅力。

关键词:马金莲 《亲爱的人们》 乡村振兴 乡村文化本位主义

作者徐刚,中国社会科学院文学研究所研究员(北京100732)。

坚韧而明亮:马金莲的西海固成长叙事

摘要:西海固是马金莲的文学发生地,故事、民间性、童年经验是她文学世界的逻辑支点。马金莲以儿童视角建构她的西海固世界,儿童视角是更大范围历史与现实叙事的基本通道,也是检视与观照儿童自身成长和发展的主要路径。马金莲的儿童叙事牢牢指向了“发展与出路”这一核心命题,成为她再现与思考乡村现代化命题的底层逻辑。马金莲紧紧立足于乡村社会,聚焦全生命时段展开女性叙事,关注女性成长与发展的问题,其女性关怀具有特殊的社会学与人文学意义。马金莲以《亲爱的人们》书写新时代西海固的发展变化,以童年经验、女性主体、母性精神完成了独一无二的西海固成长叙事,为我们留下一部乡村发展变迁的地方史诗。

关键词:马金莲 西海固 儿童视角 成长叙事 女性意识

作者李利芳,兰州大学文学院教授(兰州730000)。

乡村发展的内生动力与伦理守望——论马金莲小说《亲爱的人们》

摘要:小说《亲爱的人们》聚焦一个山村与一个家庭,按照俗世生活的真实逻辑,将脱贫攻坚和乡村振兴的脉动融入乡村日常的家长里短,谱写了一部反映乡村变迁与人生奋斗的平凡史诗。作品以细腻的笔触,耐心地讲述着西北黄土大地上的人情世态,表现乡村社会结构状况,准确触摸到几十年来乡村发展的内生动力。作家基于自身的情感记忆与伦理体验,在表现乡村农事劳动与家务活动的时间容器中,守望乡村世界的情感与伦理,深情揭示时代变迁中农民生活的幸福密码。在叙事策略上,作品中多重视角相互融合,通过日常生活与传统民俗的诗化表达,生动描绘了一幅西部山区的风俗画,也真切表现了当代农民寻求命运改变的心灵史。

关键词:马金莲 《亲爱的人们》 内生动力 伦理守望 视角融合

作者江腊生,江西师范大学文学院教授(南昌330022)。

敦煌夜风煮往事(创作随谈)

马金莲

中华美学精神

道游·游心·游戏:游之道体及真我存在

摘要:“游”之思想观念生成于先秦哲学,特别是庄子之“游”奠定了其思想基础。“道”是“游”之本体和本源,“游”之本根即是“道游”,基于“道体”之“游”而具有生生性,“道通为一”并“游”于“无”;“游”即“游心”,庄子之“游心”经过“心斋坐忘”的修养功夫而达“无心”之游,此即是真人之游,“游心”是对“游者”之本真性、主体性的省思和朗现;“游戏”是“游”之存在样态,中国古代文士的“游艺”即是其人生“游戏”,以此生成艺术史上独有的批评现象,自在性是其本根内核,“游戏”即是安放自我于此世的存在之家。

关键词:道游 游心 游戏 真我

作者刘桂荣,中国艺术研究院艺术学研究所教授(北京100012)。

游于气、神游与游观:“游”的审美精神与艺术表现

摘要:庄子将“游”从表示活动范围的游移,升华到精神自由逍遥、天地与我并生之义,成为中国思想史与美学史的核心范畴之一。“游”的自由超越境界,符合审美的本质;“游”的物我合一体验,符合审美的方式;“游”体现了美学的根本精神。“游”的审美精神落实在中国文学、绘画等艺术领域,则体现为:《楚辞》开启的“神游”文学,呼应了庄子的超越世俗与高蹈自由,更突出了“游”所隐含的理想与现实的张力;《列子》的“游观”哲学,深化了身游与神游、游目与游心的冥合,即身体与精神的辩证统一,这深刻影响了后世的山水空间表现。在中西比较的视野下,“游”与游戏理论的契合尤其受到关注,这有助于认识“游”的审美精神。

关键词:游 庄子 美学 神游 游观

作者张万民,香港城市大学中文及历史学系副教授。

“游心”说与审美创造——从庄学对中国艺术精神的影响谈起

摘要:徐复观借助西方美学的自由审美创造理论,将庄子之“游”与“游心”阐释为“精神的自由解放”,并认为庄子的“游心”说奠定了中国艺术的自省精神与超越性品格。中古文论中的“心游万仞”“神与物游”等表征自由审美创造的观念,是庄子“游心”说在魏晋时期的遗响,而后世画论、文论中的“逸格”“逸调”等审美范畴,则可视为“游心”说的艺术呈现,表征着中国美学对自在境界的追求。然而,徐复观的阐释亦存在一定的理论局限。他以西方“审美无功利”和“游戏说”比附庄子的“虚静”与“游心”,虽具启发性,却可能简化了庄学的复杂意涵。中国艺术精神的独特性不仅在于其自由超越的维度,还在于其根植于道家智慧的、充满艺术性的生命实践。

关键词:游心 审美创造 艺术精神

作者李诗男,南京大学海外教育学院助理教授(南京210093)。

批评新视域

洛德《故事的歌手》:在古典学和人类学之间

摘要:《故事的歌手》是口头程式理论的集大成之作,洛德将精妙的语文学解析和深厚的人文学根底与田野作业深度结合,革命性地改变了古典学关于古希腊文学特别是荷马史诗的陈旧认知,进而建立了一整套行之有效的研究口头诗歌的理论体系和工作框架。在以今证古、以口头文学烛照书面文学的方法论指引下,该理论以其跨学科的张力和跨越古今文学传统的阐释力,对其他领域产生了深刻影响,从圣经研究到斯勒姆诗歌运动,从媒介环境学到言说民族志,不一而足。21世纪中国民间文艺学在认识论和知识论方面的转轨,离不开对该理论的阐释和积极运用。

关键词:帕里—洛德理论 口头程式理论 口头理论 《故事的歌手》

作者朝戈金,中国社会科学院民族文学研究所研究员(北京100732)。

口头诗学的田野:中国民间文学的方法想象与本土实践

摘要:在百余年的田野实践中,民间文学研究者将中国采风传统与人类学田野调查的方法相结合,促成民间文学研究范式的转换和学科主体性的确立。中国民间文学研究融合中外学术传统,在赓续采风传统、借鉴外来方法、重视本土实践的过程中,经历了从以文本为中心到以演述为中心的范式转型。从“采诗观风”“采风掘宝”到“田野作业”,研究者从书斋走向田野、从想象田野到深入田野,田野的观念和方法在中外文学交流中不断发展变化。中国民间文学立足于田野实践,借鉴吸收外来的理论方法,催生出扎根于本土实践的方法论体系,不断推动中国民间文学理论的建构。

关键词:民间文学 田野作业 口头诗学 采风 史诗

作者王艳,西北民族大学新闻传播学院教授(兰州730124)。

口头文学多重事件关系论析

摘要:口头文学蕴含的多重事件关系,可以从事件、作为事件的口头文学和作为口头文学内容的事件三个方面进行思考。口头文学演述与事件具有同一性,以口头文学演述场域为中心,形成“前事件—演述事件—后续事件”的发展序列。作为口头文学内容的事件,突破时空限制,从线性关系转为内容层面的嵌套关系。事件被传统、演述人和受众等共同选择,经过演述人的提取、重组、艺术化加工和适应性创编等过程,转变为口头文学演述的内容,呈现出即时性、变异性和开放性等特点。作为事件的口头文学、进入口头文学内容的事件与现实中各类事件,彼此互构共生,映射出口头文学演述场域中人与社会之间的复杂关系。

关键词:事件 口头文学 演述场域 演述事件

作者张璐,中国社会科学院大学社会与民族学院博士研究生(北京102488)。

当代文学观察

中国侦探小说价值评估与当代意义

摘要:中国侦探小说是清末民初之际从外国引进的小说文类。百年来,从引进、模仿,到创造、发展,中国侦探小说走出了一条具有中国特色的发展之路。作为一种观念,中国侦探小说以其法治精神给予中国人现代文明思想的教育;作为一种文体,中国侦探小说表现了中国生活和法治体系;作为一种方法,中国侦探小说对中国小说的现代化进程作出了贡献。侦探小说是世界性的文类,需要世界的视野,中国侦探小说更是中国的小说,中国大地是其生命之源。中国当代侦探小说随着世界侦探小说的发展潮流而前行,用世界的视野讲好中国故事,在丰厚的历史文化中寻找创作资源,并构建具有中国特色的侦探逻辑思维。其发展路径和创作形态对中国当代文学创新发展来说,也具有积极意义。

关键词:中国侦探小说 价值评估 讲好中国故事 法治精神

作者汤哲声,苏州大学文学院教授(苏州215123)。

21世纪刑侦小说的现实书写——以“心理罪”系列和“法医秦明”系列为考察核心

摘要:刑侦小说是最具当代中国特色的侦探小说类型之一,具有鲜明的现实性和本土性特征。而在中国21世纪刑侦小说创作中,雷米的“心理罪”系列和秦明的“法医秦明”系列具有相当的影响力和代表性。雷米的“心理罪”系列运用侦探小说的类型框架来捕捉当代生活,借助现实化的空间建构与犯罪心理学的专业视角,实现传奇与现实的辩证书写。“法医秦明”系列则更多继承了公安文学、公安言情小说的发展脉络,在展现专业法医学知识的同时表征了新时期文学思潮中对于个人与日常生活的肯定。这两个系列尽管各有特色,但都呈现出当代中国刑侦小说的现实性指向,在继承传统侦探小说的传奇性特征的同时发扬了中国文学的现实主义传统,将科学知识、法律教育的普及与职业体验、日常生活的书写融为一体,实现了中国当代刑侦小说发展的本土化路径。

关键词:刑侦小说 侦探小说 “心理罪” “法医秦明” 本土化路径

作者战玉冰,复旦大学中国语言文学系副教授(上海200433)。

侦探小说叙事的跨媒介转化

摘要:随着媒介技术的发展、大众文艺的普及,文学作品展现出强烈的跨媒介趋势。侦探小说作为一种类型文学,突破了通俗与严肃文学的界限,佳作频出,在文化生产、传播和消费中起到越来越重要的作用。侦探小说不仅本身能与多种媒介融合,还蕴含了丰富的媒介转化的可能。侦探小说的在场性使其能吸引所有角色扮演者、观看者的积极参与;它的空间性,使其易于被图像化、影像化、景观化。这些特征使之在影视转化中,得到很好的叙事和传播效果,在剧本杀和舞台表演中,满足受众对形式感和体验的主动性、交互性的需要。侦探小说的异军突起,代表着当代文学在媒介时代仍具有巨大的社会影响力和文学感召力。

关键词:侦探小说 跨媒介 剧本杀

作者叶端,上海大学文学院讲师(上海200444)。