启功的临帖作品[1]因特色鲜明而常被讨论。由于他一生的临帖作品数量颇夥,但早年作品留存不多,所见更少,所以目前对他临帖的主要认识来自其20世纪70年代以后的作品。其中代表性观点如“启先生的临摹自有原则——绝不做‘复印机’,绝不做‘拾遗官’……他的临摹在结字上大体遵守原作,有时还会把原作有缺陷的地方加以修正,但在用笔时,仍坚持自己的风格,观者一看便知,这只能是启先生的临摹,是一种具有创造性的临摹”[2]。

在2022年“坚净——纪念启功先生一百一十周年诞辰特展”上展出了三件启功20世纪40年代的临摹作品《摹晋王羲之〈兰亭序〉神龙本》《摹晋王羲之〈兰亭序〉定武本》《摹宋米芾〈蜀素帖〉》,与其20世纪70年代后期的临作面目大异。从这三件临摹作品入手,全面考察启功的临作,并梳理其临帖目的、方法与观念,可以对他的临帖活动形成新的认识。

一、启功的临帖实践及特色

启功一生临帖不辍,其《论书绝句》一〇〇之注解对自己的学书经过有整体的回顾[3],他的学生柴剑虹说:“启先生……练习各家各体,数十年如一日,直至他90高龄的2002年,我还在他戏称‘第二窟’的民旺楼寓所见到厚厚一摞习字纸。”[4]不过,要全面梳理他的临作难度很大,所幸根据他的自述和目前所见的作品,大致可以梳理出其中的线索,“启功先生主要临摹学习过的碑帖,除了《九成宫》《多宝塔碑》、赵孟頫《胆巴碑》、董其昌、智永千文墨迹、《玄秘塔碑》之外,还包括唐人写经、米芾、赵孟頫的行书、王羲之种种行草帖和《张猛龙碑》《皇甫君碑》”[5];“在学书过程中……启先生还认真临写过怀素、苏轼、米芾等人以及唐人写经等”[6]。

(一)几件独特的临摹作品

在这条线索中,有数种帖子是他从青年到老年反复临习的,而且前期和后期的临作在风格、用笔、结体上差异很大。上文提到的三种临作是十分难得的早期作品,而且在后期的临作中可以找到相对应的作品,反映出他临帖的历时性变化。为便讨论,上述三种临作及与之相对应的临作可以分两类,一是临摹《兰亭序》诸本,二是临摹《蜀素帖》诸本。

1.临摹《兰亭序》诸本

以《摹晋王羲之〈兰亭序〉神龙本》《摹晋王羲之〈兰亭序〉定武本》为参照,笔者选取了时间较明确的临作6种,又按照临摹原帖版本和临摹形式分为3组:

(1)《曲水群贤图》题款,约20世纪40年代;摹晋王羲之《兰亭序》神龙本,20世纪40年代;临元人陆继善摹本《兰亭序》,1974年6月25日;

(2)摹王羲之《兰亭序》定武本,20世纪40年代;临《兰亭序》定武本,1991年;

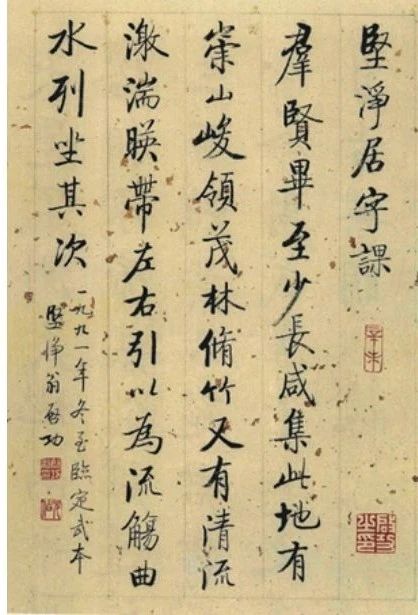

(3)书(临)《兰亭序》“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”句(《启功全集》第十七卷),1981年[7];背临《兰亭序》“此地有崇山峻岭、茂林修竹”句(《启功全集》第十六卷),1983年。

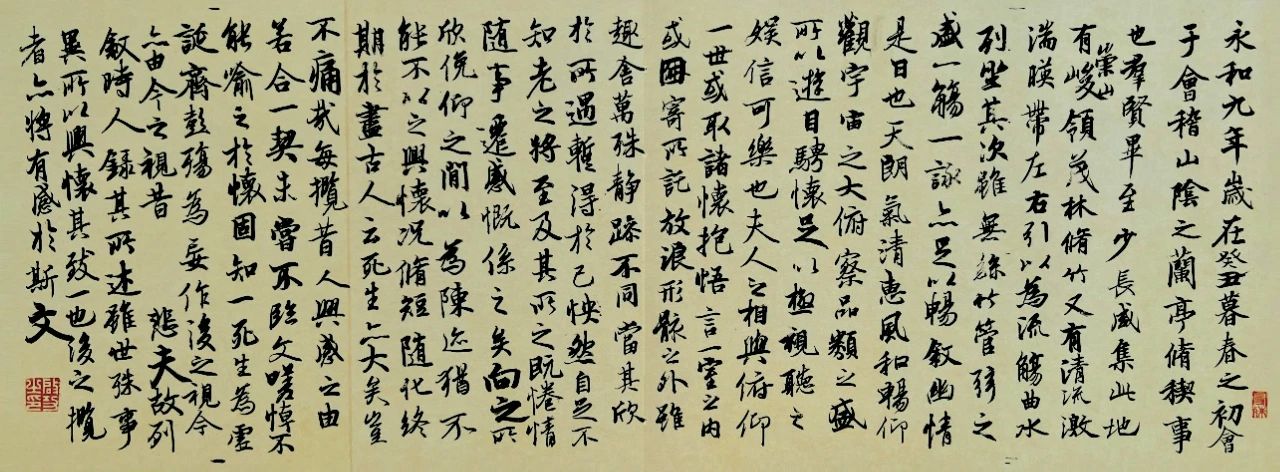

启功 《摹晋王羲之〈兰亭序〉神龙本》 纸本 68.6cm×25.5cm 20世纪40年代 《坚净:纪念启功先生一百一十周年诞辰特展图录》第310-311页▼

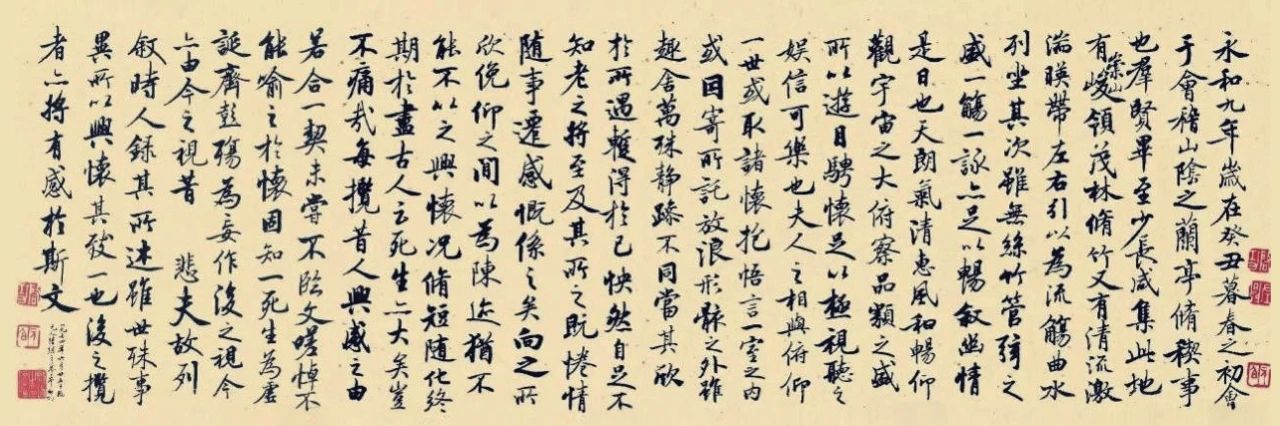

启功 《临元人陆继善摹本〈兰亭序〉》 纸本20世纪70年代 《启功讲碑帖》第87-90页▼

第1组中《〈曲水群贤〉图题款》和《摹晋王羲之〈兰亭序〉神龙本》,与《临元人陆继善摹本〈兰亭序〉》时间上相隔30余年,形成对照。陆继善摹本与神龙本为同一版本序列,较神龙本虽有局部细微差异,但面貌几乎一致。因此,在对比三个临本时,其参照底本都可看作神龙本。

《〈曲水群贤〉图题款》(《启功全集》第十一卷)分为两段,右侧一段两行,“曲水群贤”四字画题较大,后有一行小字;左侧一段《快雨堂集兰亭诗》及名款12行,如此占满画作上部,使整个画面充实起来。此题款字尽力摹写神龙本《兰亭序》用笔、字形,不过用笔、结体有些生涩,虽风神初具,但细部仍缺乏动人的力量。

《摹晋王羲之〈兰亭序〉神龙本》较少公开,目前只见于《坚净:纪念启功先生一百一十周年诞辰特展图录》(以下简称《坚净》)及卫兵编《启功临王羲之〈兰亭序〉》。后者《后记》写道:“先生早年的临本,非常注重原帖的风格,既要与原帖接近,又要注重笔墨的现实感;先生后来的临本,特别在二十世纪七八十年代,已经超然古帖,明显有自己的风格。”[8]此本通临,追求笔法和字形与原帖高度相似,也颇具神气。在章法上,此本模仿原帖的行气和字势,如原帖“至”“少”之间,行气随文辞有一转换,临作亦有转换;原帖补字、改字,临作也一一呈现。在结体上,临作结字的疏密、向背、变化也与原帖一致;在笔法上,临作尽可能模仿原帖出锋、转笔的特点,将原帖的神采写出来。不过此临作结体和用笔上为了与原帖一致,丧失了部分灵动感;用墨上,为了行笔流畅,墨色稍淡,导致时而出现因光滑纸面不受墨而留下的斑驳笔画。从整体效果来看,临作这些所谓的不足是由于偶尔的技法松懈造成的,并不妨碍临写过程中尽可能与原帖保持一致的用心。

《临元人陆继善摹本〈兰亭序〉》临写于1974年,此时“启体”独特的风格基本形成。在章法上,此作行列疏朗,行气连贯,每行起首平齐、行尾错落。如仍以“群贤毕至,少长咸集”一行为例,此临作不再如原帖一般转换行列中心,而是随着书写节奏,一任直下,全卷都如是处理,改变了原帖每行小幅度的左右摆动;除了保留“崇山”二字的增补等,不再刻意体现原帖的删改涂抹;每行行尾的位置虽如原帖般错落有致,但却是随着临写的需要而自然排布的结果,与原帖完全不同;如此变化,全卷气息更自然生动、清丽可人。在结体上,原帖字形多偏方,呈右上倾斜趋势,而此临作字形多为长方,虽仍有右上倾斜趋势,但平正得多;原帖字的不同部件之间组合关系多变,而此临作则更统一。在用笔上,临作虽然也起笔出锋,但简化了原帖的很多牵丝、调锋,用笔更直接、爽利;其中撇捺的书写较原帖更为舒展,使得单字看起来更流畅,如首行“暮春之”三字。这种创造性的临摹,不拘泥于细节形态与原帖求同,而汲取原帖结体、用笔神韵,如采用原帖的字形,保留原帖行笔的趋势等,再以自己的书写习惯自然为之,造就一种端庄、清丽的风格。

第2组《摹晋王羲之〈兰亭序〉定武本》与《临〈兰亭序〉定武本》在时间上相差近50年,差异更为明显。《摹晋王羲之〈兰亭序〉定武本》写在方格纸上,横向所临计10行,至“极视听之”止;竖向先临第11至15行下部,14至15行下部写一小“僧”字,然后接着临第16至20行上部,再接着临第16至20行下部,至“死生亦大矣,岂”止,其中16行“其”、17行“系”、18行“死”均临写两遍,“向之所”附近写有“况”之两点水、“修”之单人旁、“为”之横折钩和横。可见此为平时习字比较随意的临本,不过细看其横向10行的章法,与原帖几乎一致,用笔、结体也都与原帖相合,是追求形似的临摹。

启功 《临〈兰亭序〉定武本》 纸本 1991 《启功全集》 第二十卷第111页▼

《临〈兰亭序〉定武本》则全然不同:在章法上,打乱原帖排列,将所写数句均匀排列在竖线格中,原帖增补的“崇山”二字亦被排列入行,更显端整。在结体上,字的中宫收紧,字形写得更瘦长;在用笔上,原帖出锋的起笔被略钝的圆笔替代,出尖的撇画、显棱角的捺画被自然撇出、收尾的撇捺代替,部分笔画略呈枯笔,丰富了字的形态。第3组的两幅作品,与第1、2组不同,不求形似,一看即为典型“启体”作品。不过与原帖对比,前一幅除“俯”“之”二字,其余各字书写笔意、结体思路与原帖合辙,是将原帖融入自家面目的临作;后一幅由于是背临,在字形和用笔上融入了更多己意,则是以自家面目写帖了。

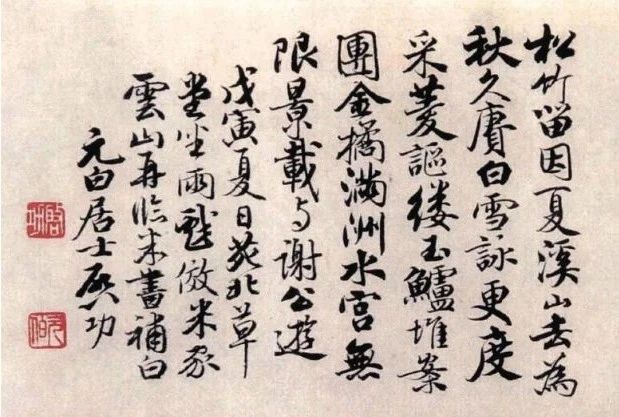

2.临摹《蜀素帖》诸本

以《摹宋米芾〈蜀素帖〉》为参照,笔者在启功的临作中,也选取了时间较明确的临作6种,又按照临习原帖版本和临帖形式分为2组:

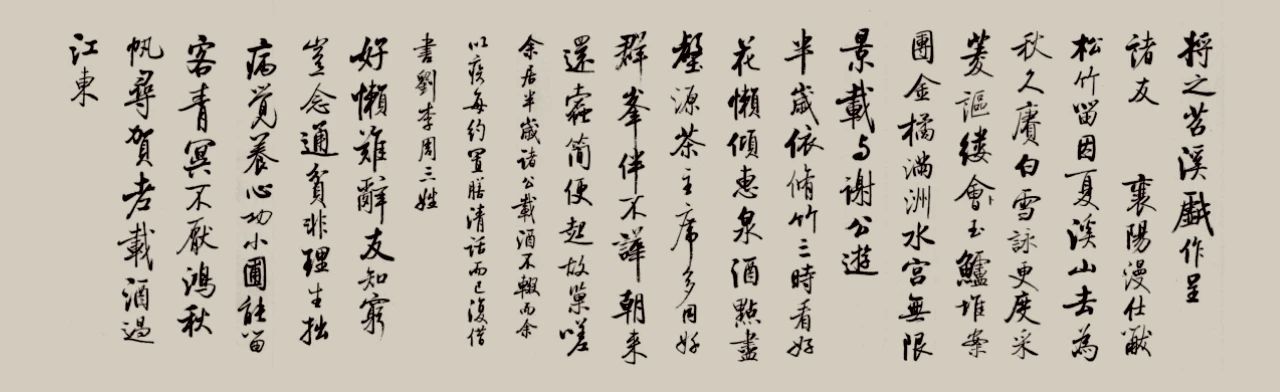

(1)《仿米家云山图》题款(《苕溪诗》),1938年;《戏墨册页》题款1(松竹留因夏,《苕溪诗》句),1938年;《戏墨册页》题款2(段云一片洞庭帆,《蜀素帖》句,《启功全集》第二十卷),1938年;摹米芾《蜀素帖》,20世纪40年代;临米芾《苕溪诗帖》,1986年冬;

(2)《鹤寿》(摘临米老蜀素卷中字),20世纪80年代。

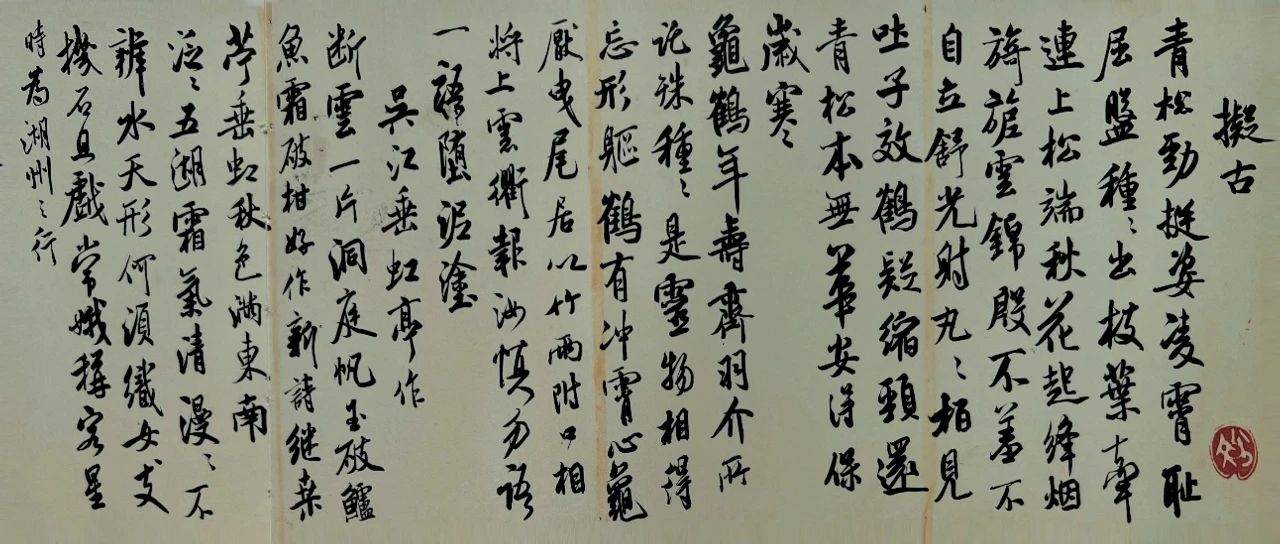

启功 《摹宋米芾〈蜀素帖〉》(局部) 纸本 204.4cm×24cm 20世纪40年代 《坚净 :纪念启功先生一百一十周年诞辰特展图录》第314-315页▼

启功 《宋临米芾〈苕溪诗帖〉》(局部) 纸本 1986 《坚净居丛帖·临写辑》第3-26页▼

第1组中前四种,均为启功20世纪三四十年代临摹米芾代表作《苕溪诗帖》和《蜀素帖》的临作。米芾二帖均作于元祐三年(1088),《苕溪诗帖》作于八月八日,《蜀素帖》作于九月廿三日,无论在用笔、结体还是章法上都颇为相似,可参照来看。

《仿米家云山图》题款云“戏效米家云山再临米书补白”,可见临习意图。此临作在章法上打乱了原帖顺序,如原帖每行9字左右,临作每行15字左右;原帖每首诗另起一行,临作所有诗首尾相接等。在结体上,基本模仿原帖,只将原帖倾侧的字势写得稍平正;在笔法上,尽可能与原帖一致,部分字将原帖婉转曲折的用笔改为直白明晰的写法。总体而言,此临作与原帖保持了较高的一致性。《戏墨册页》题款(松竹留因夏)章法与原帖不同,而结字、用笔与原帖小异而大同,《戏墨册页》题款(段云一片洞庭帆)亦如是。三者同属注重形似的临摹。

启功 《〈戏墨册页〉题款》(松竹留因夏, 《苕溪诗》句) 纸本 1938 《启功全集》第十二卷第23页▼

《摹米芾〈蜀素帖〉》目前只见于《坚净》及卫兵编《启功临米芾〈蜀素帖〉》。此临作在章法上,与原帖几无差别,原帖字的大小因性质不同而错落,临作一仍之,就连原帖行尾出格的“龟”“剪”“事”等字,临作亦写得极为靠下。在结体上,临作尽量模仿原帖字倾侧的体势,如“牵”字,在原帖的界格中,倾侧尤为明显,而此临作虽无界格,其倾侧体势依然。在用笔上,临作也尽量与原帖一致。此临作不仅与原帖相似度极高,而且下笔丝毫没有迟滞感,如出自家之手。

《临米芾〈苕溪诗帖〉》与上述四种临作在时间上相隔40年左右,全然成熟时期的“启体”风貌。此临作不拘泥于原帖,在章法上打破原帖的排列形式,将原帖略呈倾斜的体势变为竖直的体势,使得行气更为流畅。如原帖“峰”“伴”“哗”等字的长竖都向右下倾斜,行气右下斜行,而临作中这些字的长竖都垂直向下,彼此几乎相接,行气自然顺势而流。在结体上,临作变原帖的倾侧敛形为平正开张,只在运笔过程中保留原帖的书写动作,使得全卷呈现出一种雍容姿态;在笔法上,简化米字八面出锋的用笔,方圆笔兼施,削减了原帖的锐气。第二组中,《鹤寿》(《启功全集》第十二卷),原帖“鹤”字呈圆势,左边竖画与右边横折钩都写作外拓的弧形,“寿”字则较平正,而临作则保留了“鹤”的圆和“寿”的平,又把“鹤”字笔画摆正,将二字写得略瘦,如此稳定性更好也更和谐了。这种摘字临摹,又改变原帖章法、结体、点画的做法,开拓了一种新的临帖境界,近乎创作。

(二)临帖的特色

上述几种临作之外,赵仁珪和于乐分别在著作中详细分析启功的其他一些重要临作,此不赘述。总之,如他自言:“在临习各家的基础上,经过不断地融会贯通和独自创造,我最终形成了自己的一家之风。”[9]他的临帖实践特色有如下数条。

在临习过程上,经历了从形似到神似的过程。启功自言:“我的书法在初期、中期和晚期也有一定的变化,但这都不是刻意为之,而是自然发展的。”[10]可见,在20世纪50年代前的临作中,他注重对原帖字形、用笔的模仿,有《摹米芾〈蜀素帖〉》这样水平很高的作品;在60年代后,他在临习中融入自己的风格,书写了别具特色的临作;从80年代后期开始,他的大部分临作则全然以自家手笔书写,成为与创作相当的作品,形成了临《苕溪诗帖》这样的佳作。

在临习侧重上,一是重视楷书的临习,二是更关注字的结体。在独特的书法面貌形成前,他通过对《九成宫》等碑的临习,掌握结构;通过对《胆巴碑》等帖的临习,掌握笔法;通过对《玄秘塔碑》的临习和对《张猛龙碑》的赏读,练就骨力。在“启体”形成后,他仍坚持临习楷书,如1989年还临习了颜真卿《竹山连句》等。柴剑虹曾说:“有不少人问过先生‘宜学何体’的问题,先生……都强调‘起码应从楷书练起’。”[11]对结体的重视贯穿启功一生的临帖活动,尤其是20世纪70年代以后,其所临诸帖都不同程度地改变了原帖用笔,但对原帖结构的把握都很准确。

在临帖形式上,除了正常的书法样式外,还将临帖与作画结合,又常截取片段,改变章法,形成新的作品。前者如他临或作米家山水时,常临米帖或以米书题米诗,达到了书与画、诗在艺术性上的高度统一。后者如他截临《蜀素帖》“鹤”“寿”二字放大,并以小字题款,形成了新的形式完整的作品。

在对待原帖上,一方面研究原帖的字法,一方面研究原帖的版本、欣赏原帖的文辞。前者如临《自叙帖》,在临习过程中修正原帖草法的失误;又如在面对碑文的断笔时,合理补出碑刻的残笔。后者则表现得更为充分,《坚净居丛帖·鉴赏辑》所收十部碑帖,均有题跋,对各碑帖版本的优劣、文辞的缺漏有深入、独到的研究。对于文辞,他往往反复临习涵泳,如他欣赏《张猛龙碑》“积石千寻,长松万仞”语,便题之座右。

二、启功临帖的目的与方法

在对启功的临作及其特色进行梳理后,会发现启功临帖一方面继承传统书法的临创模式,另一方面则始终面对自己学书过程中的问题,有针对性地找到解决办法。其临帖常源于由外界评价引发的自我审视,具有自觉的内驱性;其临帖的方法源于对传统方法的改进和对身边材料的创造性运用,具有很强的实用性。

(一)临帖目的

1.自觉解决书写问题

在他的学书自述中,有很多关于为什么要学书法、临帖的论述,《启功口述历史》记载道:

我对书法有着与生俱来的喜爱。

大约在十七八岁的时候,我的一个表舅……看中了我的画,但嫌我的字不好。这大大刺激了我学习书法的念头,从此决心刻苦练字。

二十多岁后,我又得到了一部赵孟頫的《胆巴碑》,……花了很长的时间临摹它,学习它别人看来,都说我写得有点像专门学赵孟頫的英和(字煦斋)的味道,……自己看起来仍觉得有些板滞。后来我看董其昌……画上的题款写得生动流走,潇洒飘逸,又专心学过一段董其昌的字。但我发现我的题跋虽得了些‘行气’,但缺乏骨力,于是我又从友人那里借来一部宋拓本的《九成宫》,并把它用蜡纸勾拓下来,……然后根据它来临摹影写,虽然难免有些拘滞,但使我的字在结构的谨严方正上有不少的进步。又临柳公权《玄秘塔》若干遍,适当地吸取其体势上劲媚相结合的特点。[12]

可见“与生俱来的喜爱”是启功不断阅帖、临帖的原初动力,十几岁那次不让题字的经历刺激他刻苦练字。而二十多岁时,“学唐碑,苦于不了解笔锋出入的方法,……就学赵孟頫,学米芾,渐渐地了解了笔的情墨之趣”[13]。后来,为了得“行气”,学董其昌,不过“离开了赵孟頫又掉进了董香光,这是自己学写字过程中看出的流弊”[14]。而为了克服“缺乏骨力”的毛病,临摹《九成宫》习得谨严方正的结构,临习《玄秘塔碑》习得劲媚结合的体势,看《张猛龙碑》领略“振作的气概和个性”。可见,在天生喜爱书法的驱动下,启功临帖的每一步,都有着明确的目标,其临帖的目的经历了从外界评价的推动到对艺术追求的自觉的变化过程,而这种转变在他二三十岁已经完成了,所以他临帖的目的主要是出于完善自我书法面目的自觉。

2.练熟技巧、灵活运用

启功《论书随笔》提道:“临学范本,不是为和它完全一样,……而是以范本为谱子,练熟自己手下的技巧。……当然初临总要求相似,学会了范本中各方面的方法,运用到自己要写的字句上来,就是临帖的目的。”[15]这很清楚地说明他临帖的目的是“练熟自己手下的技巧”,再将练就的本领运用到自己的创作中来,即所谓从入帖到出帖,实现临摹和创作的转换。

这里启功强调临学范本不是写成“复印本”,而是要掌握范本中的各种方法,这与他的学习历程是契合的,他在临习各家时,注重各家特色,吸收其中长处,或结体或用笔或骨力或行气,再运用到自己的创作中,做到了实践与理论的统一。他在20世纪70年代以后的临作,正是对这种观点很好的实践。

(二)临帖方法

启功《论书札记》云:“有钱可买帖,有暇可看帖,有纸笔可临帖。”[16]在他看来,书法临习从过程上主要可分为两阶段,一是读帖,二是临帖。

1.有暇多读帖

此所谓读帖,泛指读看帖子的书法、文辞等各方面。他常提及读帖,如“在我十岁那年的夏天,……看到颜真卿的《多宝塔》时,好像突然从它的点画波磔中领悟到他用笔时的起止使转”[17];又如读《张猛龙碑》,“虽然没有获得……外在的‘形’,却把握了它内在的‘神’,得到了它洞达的骨气、振作的气概和豪迈的气势”[18]。从读帖中汲取的养分和神思是其他活动难以替代的。

在他看来,读帖是从容欣赏。在《书法教材编写提纲》中,他说道:“学习优秀的字帖,有影摹、对临、背临、读看等等办法……读看是从容欣赏,不限时间,也没有定法。”[19]此外,他还认为读帖要多。他在1975年《致徐利明》信中说“多看帖,什么都可看”,并以吃为喻,说“营养是多方面的”[20]。1982年《致刘涛》信中说:“看各代作品。”[21]

2.四层试验和上墙检验

启功在临帖中运用了很多常规的方法,如影摹、对临、背临等,他还本着实用的目的,总结了一些独特的方法,其中以“四层试验”解剖临法和上墙检验法为最。

《〈书法常识〉序言》说:“临帖时,经过四层试验,一是对着帖仿那个字;二是用透明纸蒙着那个字,在笔画中间画出一个细线,这个字完全成了一个骨骼;三是在这骨骼上用笔按粗细肥瘦加肉去写;四是再按第一法去写。经过这样一段工夫,才明白自己一眼初看的感觉和经过仔细调查研究后的实际有多么大的距离,因而又证明了结构比用笔更为重要。”[22]他在《破除迷信——和学习书法的青年朋友谈心》(以下简称《破除迷信》)等文章中多次谈及此法。四层试验的第一层仿字,是通过模仿,先在心里对字有一个整体印象;第二层画骨,画细线将字的结构提炼出来;第三层加肉,在字的结构上补全用笔的粗细肥瘦;第四层再仿字,心中有了整体印象,又有了结构和笔法的把握,再写自然就容易准确把握原帖的风貌。这四步将字的写法拆解开来,用“八面受敌”的方法,各个击破,再重新组装,能达到事半功倍之效。

关于这四层试验,启功还提出了很多窍门,比如仿字,他说:“你可以拿透明的纸,或者塑料薄膜(笔蘸上墨,它不粘那薄膜,稍微刷一点儿肥皂,墨在薄膜上就粘了),你把帖放在底下,拿薄膜给它描一下。”[23]在《致徐利明》信中,他还谈到“如果有薄纸,垫上薄膜,再照写亦可。这对于帖字的‘解剖’有极大的好处”[24]。透明纸、透明薄膜、肥皂随处可得,将其运用于临帖,非有妙思不可得。临写完还不算完成了临习的全过程,他曾多次提及将满意的临作挂在墙上对照原帖反复审视,以发现问题。他说:“我自己曾把写出的字贴在墙上,……看了几天后,就发现许多不妥处,陆续再贴自己看出的不足处,才是下次改进的最大动力,如果是临的某帖,即把这帖拿来竖起和墙上的字对看,比较异处同处……为什么贴在墙壁上看,因为在高桌面上写字,自己的眼与纸面是四十五度角,写时看见的效果,与竖起来看时眼与纸面的垂直角度不同。”[25]他不仅介绍了一种有效的检验写字、临帖效果的方法,还解释了其中原理。通过变换时间、转换角度,用对比分析的办法发现问题、修正问题,对于提高书写、临帖水平大有裨益。

三、启功的临帖观念

在临帖实践中启功形成了很多临帖观念,其中一个总的原则是破除迷信、科学实用。如他打破字的重心聚于中心一点的传统观念,经过多次试验和测算,并逐一检验古人书帖,提出了“黄金分割率”结字法,使得结字规律有了科学的呈现。他的这些观念或破除了传统认知的谬误,或纠正了时人说法的偏颇,具有原创性和启发性。兹举数条,结合临帖来看其产生逻辑和理论价值。

(一)临帖永不能似

《论书札记》说临帖“永不能似,且无人能似”[26],临帖是为了学习原帖,而临不像就意味着丧失了原帖的部分内容。启功直击问题根本,点出“永不能似”的事实,并进一步解释道:“其根本原因就在于每个书法家手下都有自己独特的习惯和个性。这些个性是永远不能划一的。”[27]这种观念从体察人们懊恼临帖不像的心理出发,遵循每个人都有独特习惯和个性的基本逻辑,得出的“永不能似”的结论,指出了人们求似的思想执拗和逻辑灭失,给人豁然开朗的通达感。

那么“永不能似”该怎么解决呢?启功的临帖实践给出了答案,可以通过求似的影摹来熟悉原帖的基本形态,再通过“解剖”原帖字形的方式把握其中的规律,然后根据自己的书写习惯将原帖的特性表达出来。

(二)先结体后用笔

《论书札记》云:“赵松雪云‘书法以用笔为上,而结字亦须用功’,窃谓其不然。试从法帖中剪某字,……复分剪其点画。信手掷于案上,观之宁复成字。又取薄纸覆于帖上,以铅笔划出某字每笔中心一线,仍能不失字势,其理讵不昭昭然哉。”[28]这一观念历来争论最多,至今讨论不绝。《论书随笔》中给出了解释:“赵氏这里所说的‘用笔’……是指古代书法家艺术性的笔画姿态。……以次序论,当然先有笔画……从书法艺术上讲,用笔和结字是辩证的关系。但从学习书法的深浅阶段讲,则与赵氏所说,恰恰相反。”[29]当下的争论往往忽视启功强调结字是针对“学习书法的深浅阶段”这一前提。他主张学习书法先要学好结字,然后再及用笔,如果开始一味强调笔法,容易出现在笔法上纠结过久而只见树木、不见森林的问题。结合上一条“临帖永不能似”的分析可知,每个书写者都有独特的习惯和个性,赵孟頫强调的“书法家艺术性的笔画姿态”正是如此,过分强调笔法,可能导致书写者个性的压抑,而结字的美感具有规律性,是符合“黄金分割率”的最佳组合,先学结体,则可以较快掌握书写基本规则,容易达到更高境界。

从他的临帖实践可知,他临帖并非不重笔法,而是不断在临摹中取各家之长,熔铸自家风貌。他的临作除了早年求形似的小部分,其余均注重用笔的自然流畅,遵循自然书写的法则。

(三)透过刀锋看笔锋

《论书绝句》云“学书别有观碑法,透过刀锋看笔锋”,并注解曰:“余非谓石刻必不可临,惟心目能辨刀与毫者,始足以言临刻本。”[30]关于这一问题,启功曾多次撰文揭示碑帖至少五次的失真,明此就自然懂得要重视墨迹,要从碑帖中探求书写者的原初状态。

《论书札记》云:“仆于法书,临习赏玩,尤好墨迹。……此无他,以其活耳。”[31]书写本是极富个性的活动,其中往往带有作者的情感与思考,是鲜活的,而经过翻刻、传拓的碑帖很难传达书写时的鲜活感,启功并非反对临习碑刻,而是强调要从刻碑的刀锋中去看书写者的笔锋,这也是一种“活”的态度。

刀笔之争自清代始,随着碑学大兴,帖学势力一度大减,启功在这种背景下,提出“透过刀锋看笔锋”自有其独特的时代价值。

(四)不须幼功与苦功

《论书札记》云:“写字……并非非有幼工不可者,甚且相反。幼年于字且不多识,何论解其笔趣乎?”[32]“所谓功夫,非时间久数量多之谓也。……唯落笔总求在法度中,虽少必准。准中之熟,从心所欲,是为功夫之效。”[33]此两条论及习字的功夫,一是幼功,一是苦功。对于学书的年龄问题,启功认为学书主要在兴趣,不在年龄老幼。而对以数量、时间取胜的苦功,他则坚决反对。《书法二讲》说:“小孩子没有必要花过多的时间去临帖、练字。书法既然是艺术,就要对它的艺术美有所体悟才行,而这种体悟是需要随着年龄的增加、见识的增长来培养的。”[34]他又在《破除迷信》一文中以何绍基等临《张迁碑》愈久愈差的事例,来说明临帖在于求“准中之熟”,而非为凑数而写。不过,他自己就曾临《玄秘塔碑》十数通,临智永《千字文》不计其数,而且每遍都有新的体会和进步。可见他并非反对用苦功,而是反对机械地重复临摹。

结 语

纵贯启功一生的临帖实践开创了临帖与作画结合的新形式,发展了临帖对结构、章法的处理方式,深化了对一些重要碑帖的研究和理解;他的临帖观念破除了传统书法理论因表达和传承方式造成的迷信、误解,建立起清晰系统的理论体系,尤其是揭示了真书的“黄金分割率”结字法;他的临帖实践和观念相互支持、印证,共同构建了一个书法学习的经典样本,有着极为宝贵的启示意义。从书法学习来看,启功的临帖方法,将传统的临摹方法“解剖”分类,让临帖活动的每一步都有明确的目标。对当下的书法学习来说,循着这条路径,能令学书者更好地理解、读懂古碑帖,进而开拓出新的书法审美样式。从书法学科建设来看,当下的书法学科教学中,依然存在理论与实践脱节的问题,坚持从实践中总结理论,再以理论来指导实践,能够促进书法学科的健康发展。

(为阅读方便,略去引注。)

(作者系中国艺术研究院摄影与数字艺术研究所助理研究员)