麻斜:广州湾租借地的最初首府

⊙吴子祺

广州湾租借地地跨高州、雷州,海湾是两地的分隔,沿岸是租借地的核心区域。租借给法国后,城市建设集中在海湾西岸的首府白雅特城(Fort-bayard)和商埠赤坎,奠定了今天湛江“一湾两岸”的城市形态。这种格局并非一成不变,法国人最初曾将建设重心放在港湾东岸的麻斜。

失败的尼维角城市建设

麻斜今属湛江市坡头区,为海角地形,与湛江主城区隔海湾东西相望,渡船约15分钟可达。麻斜是吴川县海防要地,也是沟通遂溪县的重要渡口。1899年法国占领广州湾,广州湾总公使驻扎麻斜,将其定为租借地首府,名为“尼维角”(Pointe-nivet),民间也称为“东营”。在1900年的城市规划图中,共有近110处房屋,包括官邸、公共工程部门、步兵营房等。法国人到来前,麻斜有限的商业集中在以罗侯王庙为中心的麻斜街。在麻斜街以北约一公里的麻斜中部,法国人首先在西海岸建造码头,并修通由麻斜通往坡头的广州湾最早的公路。公路两侧有多座法国人建造的楼房,这里也被乡民称为“新街”。

占领初期,法国人在麻斜建立总公使署、开办法语培训班,并尝试开拓商业,而海湾以西的白雅特城则成为军事基地。麻斜最初的建设似乎颇有成效,英国记者坎宁安(Alfred Cunningham)称赞麻斜“居住区和商埠布局十分出色”。但是,法国人最终于1902年放弃在麻斜建城,放弃的原因被归咎于麻斜乡民的抵抗,而事实上其原因是多方面的,经济角力失败不可轻视。白雅特城以北十几公里的赤坎商埠自清初以来持续繁荣,潮州、广府等商人群体以五大会馆的形式维持商埠秩序,法国人在广州湾的商业野心,不可避免地使其与赤坎的华商产生竞争。

麻斜海角易遭受台风等灾害打击,法国人开辟商埠的过程并不顺利。而赤坎位于海湾深处,港口条件较好,更易于沟通内陆腹地。中国人在赤坎建立的稳固商业地位一直难以撼动,1917年成立的广州湾商会下设多个同业公会,会员覆盖了广州湾主要商号。法国人占领广州湾后,对租借地的定位有过多次摇摆。法属印度支那总督保罗·杜美曾大力支持开发广州湾的商业和军事价值,建议建成“一个前景光明的贸易港口”。然而由于法国在英法远东利益冲突中采取守势,加之法国国内政局变化,广州湾得到的支持不足,军港计划最终搁置。1912年,法国方面最终将首府定在白雅特城,尽管白雅特城的商业得到一定发展,却无法取代赤坎的地位,赤坎仍是租借地乃至南路地区最重要的商埠。

除与赤坎之间的竞争外,法国人在麻斜的建设还面临与本土乡民的摩擦问题。麻斜张氏宗族势力强盛,牢牢掌握着渡口的收益权属。法国人意在麻斜征收土地并开展大规模建设,损害了本土居民的利益。1902年6月,双方因征地爆发严重冲突。一番对峙后,法国决定放弃麻斜,将行政机关迁往坡头,1912年迁往白雅特城。

张氏宗族与麻斜的近代化

因其地理位置连接租借地内外,尽管发展缓慢,麻斜在租借地仍有一定地位。而“法国师爷”张明西的崛起,很大程度上填补了法国人留下的权力空缺。张氏世居麻斜,相传其祖先张朝神于宋末元初由福建迁来。张明西是法语培训班最早的一批毕业生之一,他的父亲张芝华即是法语培训班的教员。张明西不仅担任“通事”,同时也在赤坎市政厅担任行政职务。此外,张明西于20世纪30年代投资实业,创办油行和裕大布厂,跻身广州湾富商之列。在20世纪二三十年代,广州湾租借地已建成四通八达的公路网。其中,麻斜至坡头、高岭的公路连接吴川华界,更进一步通往广州等地,位于海湾东岸的麻斜成为渡口中转站,是两间汽车运输公司的重要站点,张明西五弟张耀枢经营其中一间公司。

法国在广州湾的行政及军事力量有限,官吏和驻军最多时不过千人。因此,在租借地广阔的乡村地区,法国人便通过“公局”制度,利用华人头面人物实行间接统治,地方治安主要依靠各公局的局长与局兵,他们皆为辖区内本地人。此外,公局还负责调解纠纷、征收赋税等事务。法国在广州湾共设有至少15处公局,分布在重要地区。麻斜公局位于罗侯王庙旁,麻斜张氏族人张斗文曾长期担任局长一职,管辖范围包括麻斜及以北一些村落。抗战期间,中共地下党积极争取张斗文,与其局兵组成联合部队,抗击日伪武装的骚扰侵袭。

总体看来,在地理环境及自然资源的限制之下,麻斜并非理想的建城之地。法国在麻斜的挫折与失败,与其同地方社会的利益冲突有直接关系。与此同时,当局对麻斜的管治主要通过公局实现,使得作为广州湾权力上层的商绅,能够在一定程度上填补法国当局在乡村区域的缺位。

(作者单位:中国传媒大学崔永元口述历史研究中心)

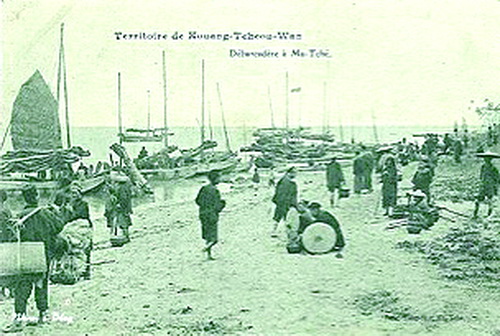

■广州湾早期的麻斜渡口,Fang-Tong-San摄,约1905-1908年。

扫码在手机上查看