活动现场。本网记者 吕家佐/摄

中国社会科学网讯(记者吕家佐)10月21日,北京城市图书馆推出首届图书馆非遗学术交流推广活动。活动为期两天,以“典藏·守护·创生:非遗的未来图景”为主题,探讨图书馆在非物质文化遗产保护、传承工作中的理论与实践创新。

活动召集京津冀三地非遗领域专家、学者、代表性传承人,组织高水平非遗大师课、系列讲座,融合展览、展演等多种活动形式,打造优质交流平台,携手各界共谋非遗未来。

活动中,非遗传承人及文化机构向首都图书馆捐赠了珍贵的非遗作品。捐赠品类丰富,包括京绣作品《大吉》、邮票画《梅兰竹菊》、剪纸作品《北方民俗图》等,涵盖手工艺品、纸质文献、数字资源等多种类型。这些赠品后续将陆续在北京城市图书馆非遗文献馆展出。同时,举办了以《阅读与非遗》为题的非遗大师课。接下来,还将推出3场专业化的非遗学术系列讲座,围绕非遗系统性保护与策展、非遗记录工作、差异化定位非遗产品等主题,展开深入交流。

活动现场。本网记者 吕家佐/摄

交流推广活动同步推出“霜降寻味非遗好物”主题市集,精心搭建多个特色摊位,既有全聚德烤鸭技艺、京绣、花丝镶嵌等京城瑰宝,又有唐氏邮票画、宫廷制香等津门绝艺,还有蔚县剪纸、任氏泥塑等燕赵匠心。读者可在其中尽情游赏,邂逅非遗好物。交流推广活动还包括一场精心打造的非遗特色专场演出。展演荟萃京津冀三地特色非遗演艺项目,为读者呈现了一场视听盛宴。

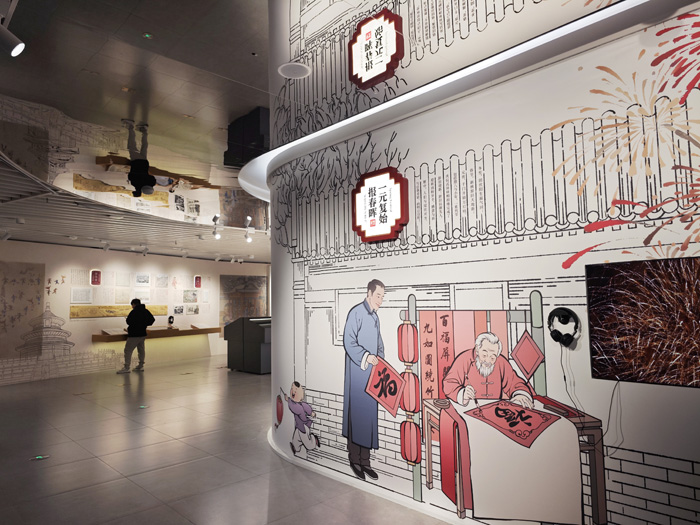

展览现场。本网记者 吕家佐/摄

此外,非遗文献馆最新推出“岁时歌,普天庆——传统节日里的非遗”主题展览,聚焦春节、清明、端午、中秋四大中华传统节日,汇集记录京津冀地区节庆类非遗项目之相关典籍30余种,溯其源、述其俗、彰其遗,以艺术化手段重构岁时意象。展览展期一年。