党的二十大报告提出,“加大文物和文化遗产保护力度,加强城乡建设中历史文化保护传承”,为新时代乡村文化振兴指明了方向。农民画作为植根乡土的民间艺术瑰宝,以其独特的艺术语言,生动呈现了农村生活的多维图景——从田园风光到民俗风情,从农耕场景到农家日常,这些浸润着乡土气息的作品,不仅定格了乡村生活的鲜活瞬间,更承载着人们对故土的深情眷恋,成为唤醒集体记忆的“视觉乡愁”。这些蕴含地域特色的艺术创作,既彰显了不同民族地区的文化独特性,又寄托着广大农民对美好生活的共同愿景。在乡村振兴战略深入实施的当下,农民画凭借鲜明的民族风格和地方特色,正在成为文化振兴的重要载体,既忠实记录传统农耕文明的生活图谱,也为乡村文化创新提供丰沛的创作资源。深入挖掘农民画的时代价值,推动其创造性转化和创新性发展,对促进乡村文化产业发展具有重要助力作用。

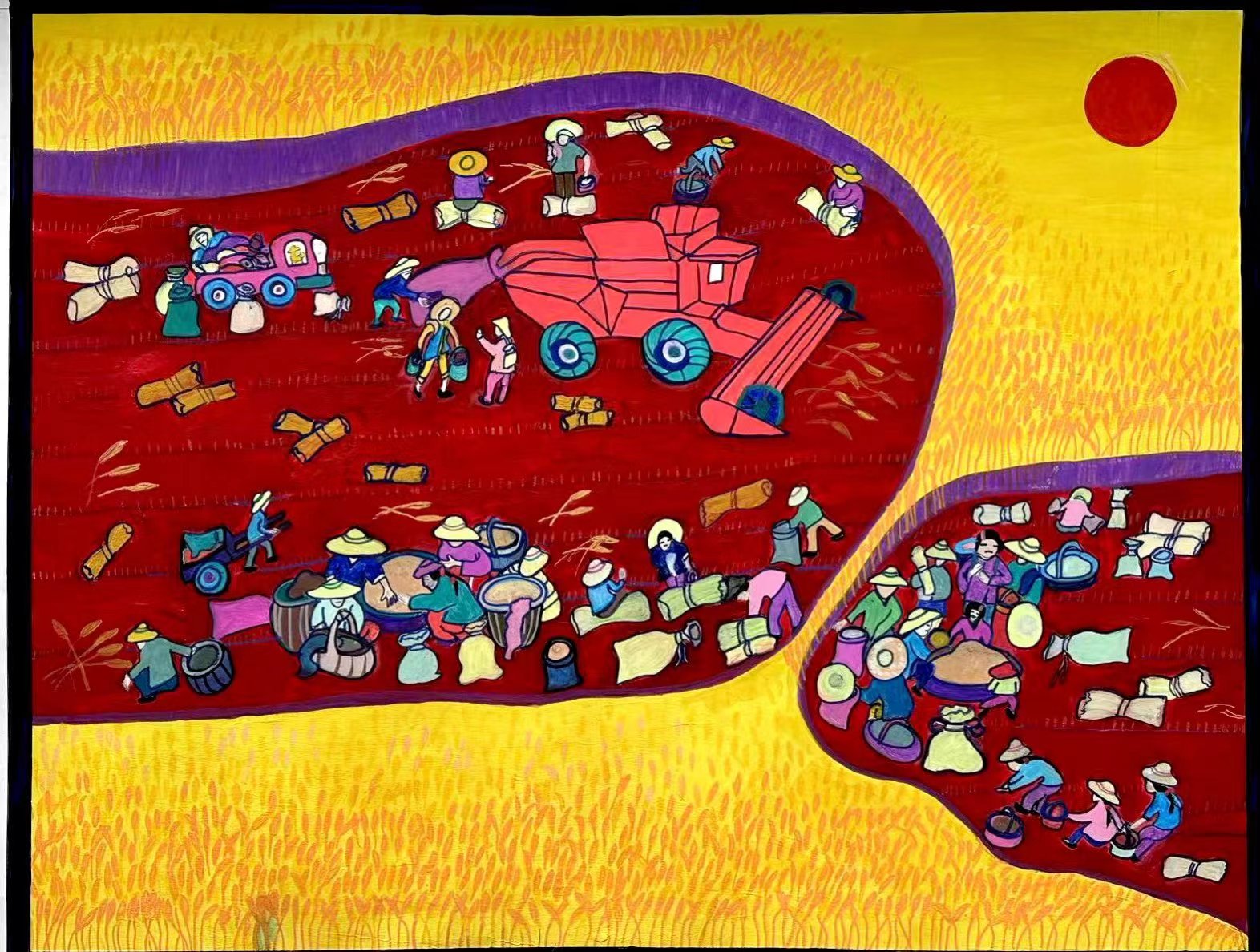

留住乡村生活的沸腾与热烈。图为本文作者陈改花的绘画作品《收获的季节》。作者/供图

农民画的乡愁记忆与文化传承

农民画作为中国民间艺术的重要代表,是劳动人民在长期生产生活中创造的独特艺术形式。这种植根于乡土的绘画艺术,以其质朴真挚的表现手法和鲜明的地域特色,生动展现了农民群体的精神世界和审美追求。例如,南京六合农民画传承人张国良的作品《割麦在人后 插秧在人前》,画面一侧是提裤腿于田间插秧的农夫,另一侧是持镰刀于地头割麦的农者,生动再现了农夫劳作时你追我赶的场景。在张国良周围,更有一众农民画的创作者,他们一边手持锄头,一边手中握笔,贴近生活也描绘生活。在他们的笔下,乡村主题通过配色和造型,在质朴的风格中常常流淌着奇特的想象力,成为当地乡村振兴的一张名片。事实上,从六合的田园诗画到邳州的丰收盛景,从射阳的渔家风情到博里的民俗节庆,农民画以饱满的色彩和夸张的造型,勾勒出一幅幅充满生活张力的乡村画卷。这些作品不仅记录了农村的自然景观和人文风情,更承载着农民对美好生活的向往与期盼。

农民画的发展历程可追溯至20世纪50年代,历经传承与创新,已形成鲜明的地域特色和艺术风格。如邳州朱成梅的《正月十五闹花灯》,着力呈现民间风俗:家家户户张灯结彩,红灯笼与荷花灯交相辉映,寄托平安祈愿。她的作品《蒜乡丰收乐》则以生动的笔触和丰富的色彩,描绘了一个充满喜悦和活力的丰收场景。画中的每一个人物都栩栩如生,搬运着满满的收获,展现了收获的忙碌与喜悦。他们的脸上洋溢着满足和幸福的笑容,仿佛每一头大蒜都承载着他们的辛勤付出和美好期望。在金色的季节里,人们用双手创造了一个丰收年,也展现了一幅充满生机与活力的乡村画卷。南京六合农民画则以清新淡雅的风格见长,巧妙捕捉农耕生活的诗意瞬间,提炼最具代表性的文化元素、情节场景与地域风貌,使观者直观感知画面传递的情感温度。射阳农民画则洋溢着浓郁的渔家特色,全景式展现沿海地区的独特风情。这些风格各异的农民画作品先后被列入国家级和市级非物质文化遗产名录,成为展示江苏地域文化的重要载体。

毋庸置疑,与许多中国传统艺术形式一样,农民画作为传统文化的重要组成部分,植根于特定的文化语境与时代土壤。然而,随着社会的变迁,如果无法适应新的文化生态与社会需求,这些传统艺术形式将逐渐丧失活力,沦为仅存于历史记忆中的文化标本。因此,在保留农民画原有风貌与特质的基础上,赋予其新时代的文化语境和应用场景,使其深度融入现代生活,成为连接传统与现代的文化纽带,是其存续发展的必然选择。

农民画的现代转型之路

在乡村振兴的时代进程中,农民画以其独特的艺术魅力成为勾连传统与现代的文化纽带。这种植根于乡土的艺术形式,不仅承载着农耕文明的集体记忆,更为乡村发展注入了新的文化动能。通过深入挖掘农民画的艺术特质与创作规律,我们得以探索出一条传统艺术创新发展的可行路径——在保留其质朴本真的基础上,将农民画的视觉语言体系与现代设计理念有机融合,让笔触间的乡愁记忆、线条中的生活气息、色彩中的美好愿景,转化为推动乡村文化振兴的创意内核。

首先,农民画在文创产品开发领域展现出巨大的潜力与价值。农民画的丰富艺术元素可以通过专业设计转化为多元化的文创产品。设计师可以从农民画中提取典型的农耕场景和节庆元素,将其运用于旅游纪念品、地域特产包装和生活家居用品的创意设计中。这种艺术转化不仅体现在视觉语言的现代化重构上,更注重保留作品原有的情感温度和文化内涵。当这些承载着农民画艺术基因的文创产品进入市场,既能提升农产品的文化附加值,又能延伸农民画的价值链,形成独具特色的乡村文化产业。

其次,数字技术为农民画传承开辟了全新维度。通过构建系统化的数字资源库,运用人工智能技术对农民画的题材内容、色彩谱系、构图法则等进行科学分类与档案化管理,为创作和研究提供了便捷的专业支持。尤其值得关注的是参数化笔触引擎技术的开发,其能精准复现传统绘画的笔墨意韵,使数字创作在保持技术先进性的同时不失艺术本真性。虚拟现实(VR)等新技术的应用,更让静态的画作转化为可交互的沉浸式体验,观众得以在三维空间中感受农民画所描绘的乡村生活图景。这种数字化的活态传承模式,不仅拓展了农民画的展示维度,更为非遗保护工作提供了创新思路。

最后,市场机制是推动农民画可持续发展的关键动力。江苏射阳等地探索的“政产销一体化”模式在实践中取得了显著成效,政府通过建设农民画特色街区、搭建电商销售平台、举办主题展览赛事等系列举措,为农民画创作群体创造了良好的发展生态。专业化的市场运营不仅打通了从创作到销售的完整产业链,更激发了农民画艺术家的创作热情。这种将传统文化资源转化为市场价值的成功实践,既保障了艺术工作者的经济收益,又促进了传统艺术的当代转化,实现了文化传承与产业发展的良性互动,为乡村振兴提供了可资借鉴的发展范式。

作为非物质文化遗产的重要载体,农民画以其独特的艺术魅力,谱写了一曲文化传承与创新发展的时代乐章。它们以最质朴的笔触描绘着最动人的故事。从春耕秋收的劳作韵律到节庆欢歌的民俗图景,从田园牧歌的传统意境到乡村振兴的时代新貌,每一幅作品都是农民艺术家对美好生活的深情诠释。在新时代乡村振兴的进程中,农民画承载着多重文化使命:它是农耕文明的活态记忆,是乡土情感的审美表达,更是乡村振兴的文化引擎。在全球化语境下,农民画以其鲜明的地域特色和时代气息,向世界讲述着中国乡村振兴的生动故事。在文化自信自强的时代召唤下,农民画必将以其旺盛的生命力和创新力,在民间艺术领域绽放更绚烂的光彩。它将持续以艺术的视角见证乡村振兴的伟大实践,用画笔勾勒农业强、农村美、农民富的壮美画卷,为中国式现代化进程注入独特的文化力量。

(作者系南京邮电大学传媒与艺术学院副教授;南京邮电大学传媒与艺术学院教授)