北庭故城遗址南枕天山、北隔瀚海,远望草原,位于新疆吉木萨尔县城北偏东12公里处,核心区域占地1.5平方公里。城墙南北长约1.5公里,东西宽约1公里。北庭故城先后为唐代庭州和北庭都护府(伊西北庭节度)、高昌回鹘夏都、元代都元帅府和别失八里宣慰司驻地,是唐至元时期丝绸之路天山北麓政治、军事和文化中心,也是目前天山北麓保存最为完整、最大的一处古代城市遗址,是古代丝绸之路北道必经之地,对古代西域的繁荣稳定以及古丝绸之路的畅通具有重要意义(图一)。

公元630年,东突厥汗国灭亡,唐太宗获得了“皇帝天可汗”的地位,成为农牧世界的共主。唐王朝为有效管理西域,公元630年设立伊州。公元640年收复今天的吐鲁番地区和昌吉州后,唐太宗李世民力排众议,亲自决策,设立西州、庭州,伊、西、庭三州均按中原地区唐制进行治理。庭州的治所中心就是今天的吉木萨尔县所在区域。它是唐朝在天山北麓、北疆草原设立的第一个行政权力机构,下辖金满、轮台、蒲类(西海)三县。

龙朔三年(663年)十月以后,金山都护府创立,金山都护府是朝廷任命的正式唐军建置,与安西都护府有了密切的行政关系,天山北麓的防务因此大为加强。公元702年,随着突骑施、吐蕃、东突厥威胁的加剧及重新出现,武则天为了进一步巩固西北边疆,改庭州为北庭都护府,置烛龙军,与安西都护府以天山为界分疆而治。公元703年改烛龙军为瀚海军,后又增伊吾军和天山军,总兵力达2万人,马5千余匹。北庭都护府统领瀚海、天山、伊吾三军,有镇兵万余人,其中瀚海军一万二千人就屯在北庭。北庭都护设立后,提携万里,社会安定、农业、牧业、商业、手工业都得到空前发展,成为西北地区中心。唐政府在西北地区的政治、经济和军事设施,充分证明了安西和北庭两都护府管辖的地区,历史上是中国的领土。

先天元年(712年),设置伊西节度使。开元二、三年(714、715)阿史那献曾任北庭大都护。开元二十九年(741),伊西北庭节度使成为相对固定的称谓,此节度使兼任北庭都护(或大都护)、瀚海军使,是以北庭为核心的节度使。统管伊州、西州和天山以北、阿尔泰山以南、咸海以西的广大地区,最终发展成为天山北麓的政治、军事和文化中心。建中二年(781)以后,北庭升级为大都护府。北庭和安西两个都护府作为唐朝设在西域的最高行政和军事机构,确保唐朝在西域有效地行使政治、军事管辖。唐朝在西域任命各级官吏,统率边防守军,推行中央政令,唐朝的政治、经济制度在这一带都得以施行。这对维护国家的统一,巩固西北边防,发展中西交通,促进西域和中原以至中外的经济文化交流,都有重大的积极意义。

天宝十四年(公元755年),“安史之乱”爆发,唐王朝无力西顾,将大批兵力调往内地,西域与内地联系遂被隔绝。北庭都护府孤悬塞外,坚持了三十五年之久。贞元六年(790年),北庭为吐蕃攻占,北庭节度奔西州,不久亦为吐蕃所破。之后,北庭被回鹘人占领,为高昌回鹘王国夏都,北庭地区在回鹘人经营下历时三百余年,宋代属辽和西辽。元代在北庭(别失八里)先后设置北庭都护府、宣尉司和都元帅府。

图一 北庭故城布局及鸟瞰,由北向南,远处为吉木萨尔县县城及东天山 作者/供图

北庭故城遗址迄今已经获得中国文化遗产已有的最重要的三顶桂冠。1988年,北庭故城遗址成为全国重点文物保护单位;2013年,北庭故城遗址列为国家考古遗址公园,是新疆首个国家考古遗址公园;2014年,北庭故城遗址被列入世界文化遗产名录。

2018年开始,在国家文物局和新疆文物局的关心和支持下,北庭故城遗址的考古进入了新的阶段。其特点是严格按照城市考古的经验和理念规划推进相关工作,从城门、街道和水道等城市框架性节点入手,通过普遍勘探和重点发掘相结合,探沟解剖和全面布方发掘相配合,点面结合,层层推进。2016年、2018年至2024年,中国社会科学院考古研究所联合新疆文物考古研究所、昌吉州文化体育广播电视和旅游局、昌吉州文博院、吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局(吉木萨尔县文物局)、北庭学研究院,在一万四千多平方米的田野开展考古工作,经系统发掘与研究,北庭故城考古取得了以下四个方面的成果。

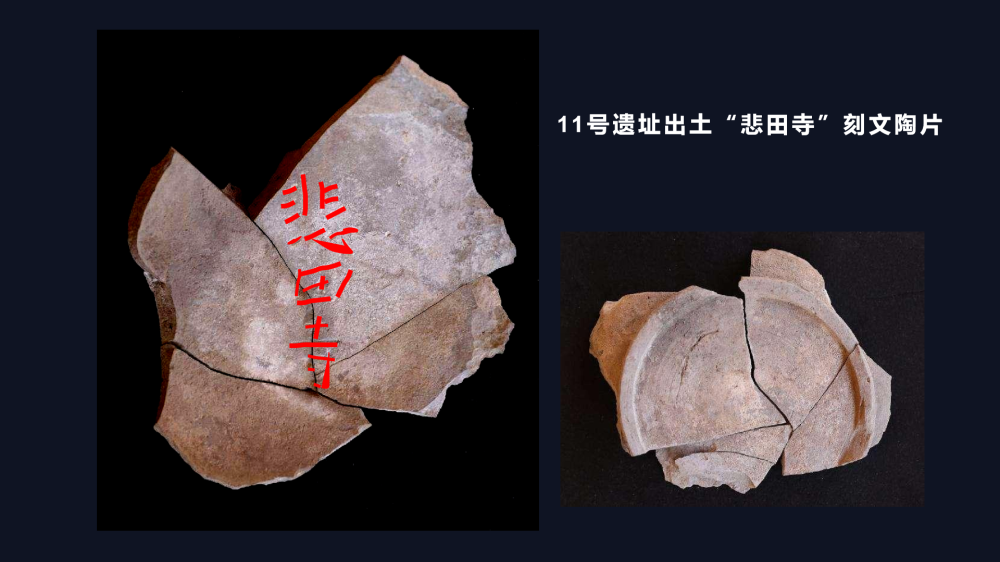

第一,对内外各城门进行了发掘,各座城门的形制布局和建设、使用情况渐渐清晰。第二,对城市的道路、水系进行了初步的勘探解剖。第三,对城内重点建筑遗址的发掘。第四,出土了一批重要文物,比如和长安一致的建筑构件、围棋子、刻写“悲田寺”的陶器残片和釉彩龙身建筑构件等(图二)。

10、11号遗址出土和长安一致的建筑构件 作者/供图

11号遗址出土刻写“悲田寺”陶器残片 作者/供图

6号高台佛殿遗址西侧探沟发现釉彩龙身建筑构件 作者/供图

图二 北庭故城出土文物

北庭不是一座孤城,而是唐代在西域设置的完整军政体系的核心之一,其南与安西都护府配合,东靠唐朝在陇右的重军,以天山北麓不断建设完善的县、军镇、守捉、烽燧等带状网络分布的设施为支撑,自唐至元在天山以北地区发挥了军政枢纽和商业文化中心的作用,其留下的城镇交通体系和精神文化遗产一直延续至今,是中原王朝有效管辖西域草原地区以及游牧人群的实物见证,以农牧为主体的西域各族群在这里充分交融认同,是中华民族共同体形成的重要时空平台。以北庭故城为核心的军政体系的考古研究可以为中央王朝的边疆治理体系提供关键性的学术支撑,为揭示大一统多元一体中国形成过程中人群和文化的多维互动、东西交流、农牧合体等问题提供物质文化层面的证据和丰富独特的研究成果。

2016年至今已经发掘了北庭故城内城西门、内城北门、外城北门、外城南门四座城门以及1、6、8、10、11、13号五处建筑遗址。对内外城的城门规制、护城壕结构以及早晚期改建等问题有了明确的认识。中国社会科学院考古研究所近年来对内城北门、西门以及外城南门、北门的相关考古发掘也能证明,内城的确是最早修筑的庭州城,而外城应当是后期为了安置瀚海军而扩建,内城和外城一起成为北庭城。6号佛教遗址可能是接待宋使王延德的高台寺主殿遗址。8号遗址是一处跨越北庭约800年完整周期的重要建筑基址。10、11、13号遗址构成的院落曾经是唐代悲田寺所在。1号遗址是高昌回鹘王国至元代时期的重要官署遗址。最重要的收获是明确了内外城墙都是唐代所筑,唐代奠定了北庭“两套双轴四重”的大格局。这些工作为下一阶段的工作奠定了坚实的基础。

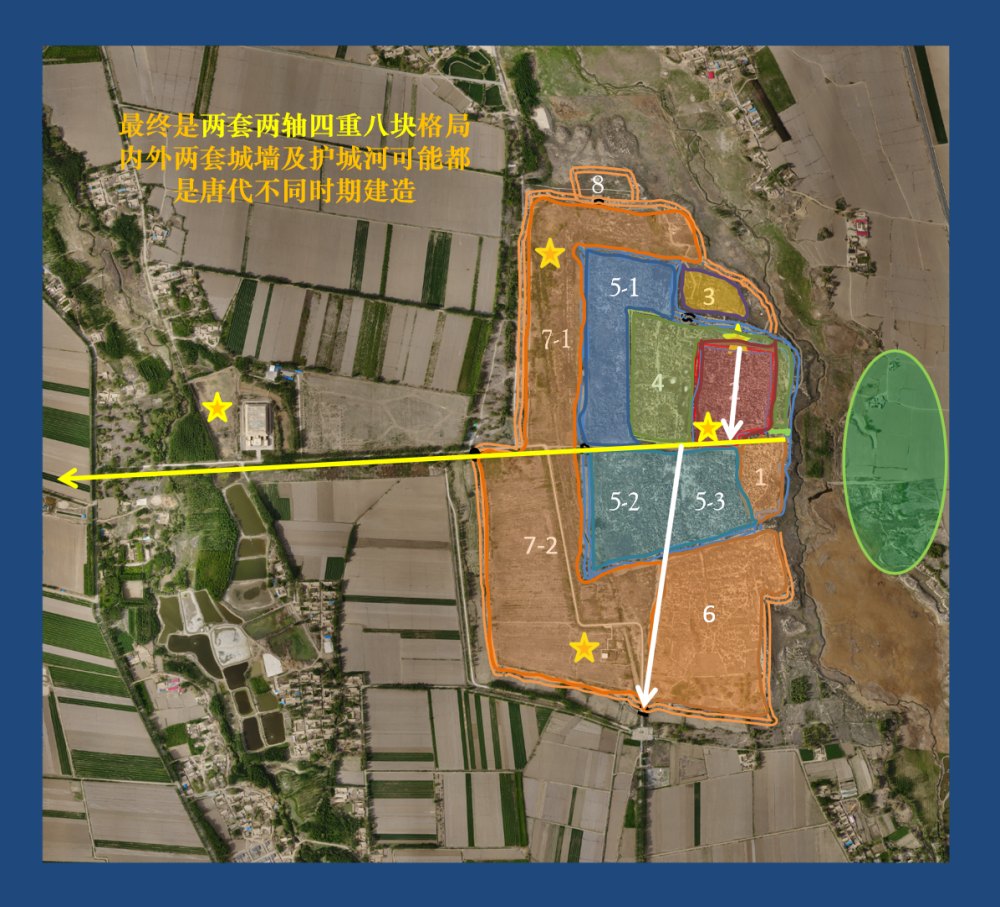

北庭故城最终的格局可以总结为“两套两轴四重八块”,两套指内外两城。两轴指子城南北向的中轴线和整个城市东西向的轴线。四重分别是核心的子城、内城内部包裹子城的一圈方形墙垣所围区域(相当于庭州内城)、内城(相当于庭州外郭城)和外城(为提升庭州为北庭都护府扩建的西延城)。故城有一些相对独立的分块,有的是用凹沟分割的地块,比如内城北门外的长方形地块;有的是后来用城垣围出的区域,比如羊马城,大致分为八块。

庭州城,其总的形制布局可以总结为三重两轴,一定程度上说,在大的形制布局上以隋唐长安城和洛阳城为蓝本设计的,城东河流寓意青龙,城西平坦之地寓意白虎。三重庭州城以西延城的方式扩建为北庭城以后,整个北庭城就可以分为两套四重了,东西向的轴线向西延伸得以保持,南北向的轴线仍然在子城不变,得以延续。这个大格局经宋辽、蒙元时期的高昌回鹘王国沿用,一直持续到元末明初,城市被彻底毁废(图三)。

图三 北庭故城最终的格局“两套两轴四重八块” 作者/供图

考古证明,北庭故城基本是唐代中央王朝通过庭州、北庭都护府为代表的机构统治西域150多年间不断建设完成的,大小两套城墙的变化应当反映了故城从庭州到北庭都护府、伊西北庭节度的发展演变历史。高昌回鹘和蒙元时期基本沿用唐代北庭大的形制布局,仅做局部的修补和更改,或者在相对空旷的区域建设新的建筑。

北庭故城遗址是历史的现场和见证,北庭考古以实物证明唐至宋元时期特别是唐代时期中原王朝在新疆有效的管辖。北庭故城遗址是丝绸之路繁荣与畅通的见证,宋元时期北庭故城仍然在高昌回鹘(包括辽和西辽)和元代的管理下发挥着重要的作用。以北庭为核心的军政体系曾经是中华文明传播的重要平台,中华文明在此滋养古代各族人民,同时也和异域、边疆文化融合创新,这些都为中华文明提供了丰沛的养分。以北庭故城为核心的城镇体系是丝绸之路的重要枢纽,维护着古代东西方沟通交流的顺畅和繁荣,充分体现了和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝绸之路精神,是我们今天构建人类命运共同体重要的文化遗产资源。

(作者系中国社会科学院考古研究所研究员)