编者按

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央将生态文明建设纳入“五位一体”总体布局,“绿水青山就是金山银山”理念深入人心,我国在绿色高质量发展的道路上大步迈进。从西部高原到东部滨海,从北方沙漠到南海岛礁,各地因地制宜推进生态文明建设,无数生动实践在中华大地展开,书写着人与自然和谐共生的崭新篇章。

绿色发展是高质量发展的底色,良好生态环境是最普惠的民生福祉。当前,全国各地正在积极协同推进降碳减污扩绿增长,加紧实现经济社会发展全面绿色转型,不断满足人民群众对良好生态环境新期待。我们走进西部沙戈荒地区、祁连山国家公园、东部海洋经济发展示范区、南粤大地和长江经济带发展现场,感受到高质量发展背后跳动的“生态脉搏”。

调整能源结构,点亮绿色发展未来

能源转型是绿色高质量发展的重要驱动力与必然要求。党的十八大以来,我国加速发展非化石能源,建设了一批多能互补的清洁能源基地,能源结构持续优化。2023年,煤炭消费占一次能源消费总量的比重较十年前下降了12.1个百分点,水电、核电、风电、太阳能发电等非化石能源占比则提高了7.7个百分点。

走进河西走廊,曾经广袤无垠、狂风肆虐的戈壁滩,如今已成为推动能源革命的前沿阵地。一座座高大洁白的风力发电机错落有致地矗立在戈壁之上,一片片光伏板在阳光下闪耀着银色光芒。据了解,2024年甘肃新能源总装机突破6400万千瓦,是2012年装机容量的9倍多,甘肃已成为我国重要的新能源基地;2024年新能源总外送电量282.90亿千瓦时,同比增长11.75%,外送范围覆盖全国25个省份,助力全国能源结构调整。

甘肃省张掖市山丹东乐北滩光伏基地 (作者拍摄于2024年10月)

河西走廊从荒芜戈壁到“能源硅谷”,得益于当地坚定不移地践行绿色发展理念,坚持新质生产力本身就是绿色生产力,前瞻性布局新能源产业。如今,我国已成为全球最大的可再生能源市场,也是全球最大的清洁能源设备制造国,将为全球可持续发展、共建繁荣清洁美丽的世界贡献力量。

保护生态环境,壮大绿色海洋经济

保护好海洋生态环境,关乎美丽中国和海洋强国建设。党的十八大以来,沿海地区深入推进重点海域综合治理,持续打造美丽海湾,我国近岸海域水质总体改善。2023年,优良水质面积比例较2012年高出21.3个百分点。

福建是海洋大省,依海而生,拥有13.6万平方公里的广阔海域。但在过去,海洋资源开发利用程度较低,海洋经济发展相对滞后。党的十八大以来,通过持续推进滨海湿地生态修复工程、海岸带美化提升、海洋环境风险处置和海漂垃圾综合治理等一系列生态保护与修复工程,福建海洋生态文明建设取得实质性进展。2023年,全省近岸海域水质优良比例达到88.7%,同比上升2.9个百分点。近岸海域中水质达到一类和二类标准的面积占到了海域总面积的82%以上,重点岸段海漂垃圾分布密度比整治前(2020年)下降超过60%,滩净海碧的美丽海湾建设成效显著。

浙江象山,地处东海之滨,渔业资源丰富。过去,象山的海洋经济主要依赖传统渔业和粗放式的海水养殖,对海洋生态环境造成一定压力。近年来,象山县统筹海洋经济发展与生态环境保护,全力打造“海上两山”实践地。一方面,以生态化、高端化、国际化为方向,全力培育发展“才能兼备、余生有幸”八大海洋产业体系;另一方面,扎实推进韭山列岛、渔山列岛、花岙岛3个国家级自然保护地建设,编制全省首个县级海岸带综合发展规划和生态修复专项规划,海洋生态文明建设成效显著。

浙江省象山县滨海图片 (作者拍摄于2023年7月)

站在象山海洋渔文化馆,能深刻感受到象山海洋经济转型带来的巨大变化。这里不再是传统印象中单一的渔业捕捞区,而是一个充满活力的绿色海洋经济示范区。象山的实践表明,海洋经济可以在保护生态环境的前提下实现高质量发展,蓝色海洋蕴含着无限的发展潜力。

强化修复治理,筑牢绿色生态屏障

保障国家和区域生态安全,是绿色高质量发展的关键支撑和根本前提。祁连山横亘在青海与甘肃之间,是我国西部重要的生态安全屏障。然而,过去大量的开发活动导致山体千疮百孔,水源涵养功能大幅下降。2017年以来,通过开展大规模的生态环境治理与修复工程,曾经满目疮痍的矿山披上了“绿装”,山间水域如“天境圣湖”,在阳光的照耀下闪烁着粼粼波光,消失已久的珍稀动物重新出现在人们视野中。

祁连山国家公园 (作者拍摄于2024年10月)

站在祁连山脚下,能深刻感受到祁连山保护区生态环境整治取得的显著成效,关键在于严格的制度执行和强有力的监管。只要我们下定决心,采取科学有效的措施,就一定能够让受损的生态环境重焕生机。

内蒙古,是我国荒漠化和沙化土地最为集中的地区之一。长期以来,沙漠化问题严重制约着内蒙古的经济社会发展和生态安全。党的十八大以来,内蒙古加大沙漠治理力度,在广袤的沙漠上书写了一曲绿色发展的壮丽篇章。阿拉善盟以“七大战役”为抓手,实施“三北”防护林、退牧还草、天然林保护等重点生态工程,实现森林面积和蓄积量持续“双增”、荒漠化和沙化土地持续“双减”。截至目前,阿拉善盟累计防沙治沙近1亿亩,特别是2024年,1年的治沙量相当于过去5年的总和,已经在三大沙漠边缘构筑起了一道“绿色防线”,形成了“合围”之势。

坚持和谐共生,绽放绿色发展活力

生物多样性关系人类福祉,是人类赖以生存和发展的重要基础。我国高度重视生物多样性保护工作,发布实施《中国生物多样性保护战略与行动计划(2011-2030 年)》,积极推动建立以国家公园为主体、自然保护区为基础、各类自然公园为补充的自然保护地体系,建设性地推动全球生物多样性治理,为维护全球生态安全发挥了重要作用。

广州市增城区是粤港澳大湾区北部生态屏障的重要组成部分。过去,由于城市化进程的快速推进和经济的高速发展,增城的生态环境面临着诸多挑战,湿地面积减少,一些野生动植物的生存空间受到挤压,生物多样性受到一定程度的威胁。党的十八大以来,为了扭转这一局面,增城积极践行绿色发展理念,全方位落实生物多样性保护要求,着力以“五举协同”构建生物多样性保护新格局。例如,增城区建设增江光倒刺鲃大刺鳅国家级水产种质资源保护区,在正果拦河闸左岸设置竖缝式“鱼道”,以确保下游光倒刺鲃、大刺鳅等鱼类能够顺利洄游,促进水利工程建设和生态环境保护的可持续发展。

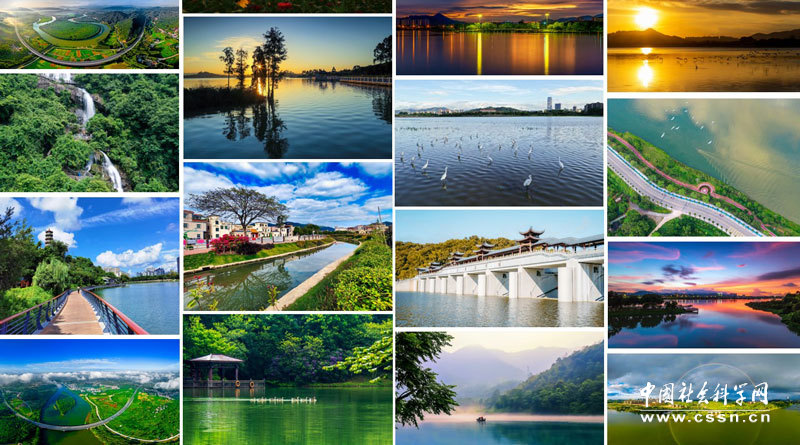

增城呈现生物多样性 (图片由增城区提供)

如今,增城的生物多样性得到了显著恢复和提升。在增城的湿地保护区,每年都有大量的候鸟前来栖息和繁殖,种类和数量逐年增加。曾经难觅踪迹的珍稀鸟类也频频现身。在森林中,各种野生动物的活动也越来越频繁。增城案例在联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会上展示,彰显了城市发展与生态保护的和谐统一。

强化区域协作,打造绿色发展高地

坚持生态优先、绿色发展,是实施区域重大战略的应有之义。作为我国经济发展的重要支撑带,长江流域过去由于粗放式发展,一段时期生态环境问题突出、水生生物资源破坏严重。党的十八大以来,沿江各省(市)坚决贯彻习近平生态文明思想,深入实施长江经济带国家战略,共抓大保护、不搞大开发,在生态环境保护和绿色发展方面迈出坚实步伐。地处上游的云南省大力发展清洁载能矿电产业,积极开展国家公园试点建设,全力筑牢西南生态安全屏障,确保“一江清水出云南”。高黎贡山国家级自然保护区探索出社区共管、影像保护、近地保护、生态移民、走廊带保护“五种管护模式”,编织了一张严密的生态安全网。地处中游的江西省以建设国家生态文明试验区为抓手,着力抓“全流域”整治、“全方位”保护、“全体系”转型、“全过程”创新,初步走出了一条具有江西特色的生态文明绿色发展之路。下游的浙江省坚持“扬浙所长”,提出要建好长三角城市群美丽大花园,捧好绿色发展金饭碗,全面拓展绿水青山就是金山银山的转化通道,推动生态优势转化为经济社会发展的持久优势,为长三角践行“两山”理念探索路径、提供示范。在共建长三角生态绿色一体化发展示范区协作进程中,浙江省与相关地区共谋生态环境领域重大事项,统筹推进生态环境共保联治,协同推进大运河文化带、宁杭生态经济带、杭黄生态廊道建设。

云南腾冲高黎贡山山麓一瞥 (玛御谷旅居小镇供图)

长江流域九江段岸边石笼网垫护坡 (作者拍摄于2024年10月)

长江经济带的绿色发展,不仅是对长江母亲河的保护,更是对沿线人民福祉的守护。可以深刻感受到绿色发展理念的强大引领作用,也看到了区域绿色协同发展的巨大潜力。

新征程上,随着“绿水青山就是金山银山”理念的深入人心,绿色发展的红利效应加速释放,我国发展的“含绿量”将显著提升发展的“含金量”。

(作者系中国社会科学院生态文明研究所副研究员)