摘 要:

关键词:

习近平总书记关于文艺工作重要论述研究

习近平总书记关于文艺工作重要论述的理论内涵

摘要:习近平总书记关于文艺工作的重要论述立意高远、思想深刻、体系严谨、层次分明,从理论和实践的结合上系统回答了新时代文艺事业发展的一系列全局性、根本性、战略性问题,为深入理解和准确把握社会主义文艺工作的基本内涵提供了根本思路。习近平总书记关于文艺工作的重要论述是习近平文化思想的重要组成部分,是习近平新时代中国特色社会主义思想在文艺领域的具体运用,是中国化时代化的马克思主义文艺理论。

关键词:社会主义文艺 以人民为中心 文化主体性

作者徐粤春,中国文艺评论家协会副主席兼秘书长、中国文联文艺评论中心主任(北京100083)。

新时代文艺理论评论的守正创新和实践引领

摘要:文艺理论和评论在文艺事业繁荣发展中具有重要地位和作用,马克思主义文艺理论批评形成了优良传统,在新时代更得到了与时俱进的创新发展。文艺理论的重要功能在于建构文艺观念,对文艺实践发展起到理论观念支撑与引导作用。新时代文艺理论创新发展要坚持以马克思主义文艺理论为指导,继承古代文论遗产和批判借鉴现代西方文论,从当代文艺实践出发研究现实问题。文艺评论的特性和功能在于对文艺创作实践和文艺作品进行分析评价,起到价值引领作用,新时代文艺评论创新发展应当坚持应有的批评观点和价值观念,引导文艺实践守正创新发展。

关键词:新时代 文艺理论 文艺评论 守正创新

作者赖大仁,江西师范大学文学院教授(南昌330022)。

作家聚焦·张楚专辑

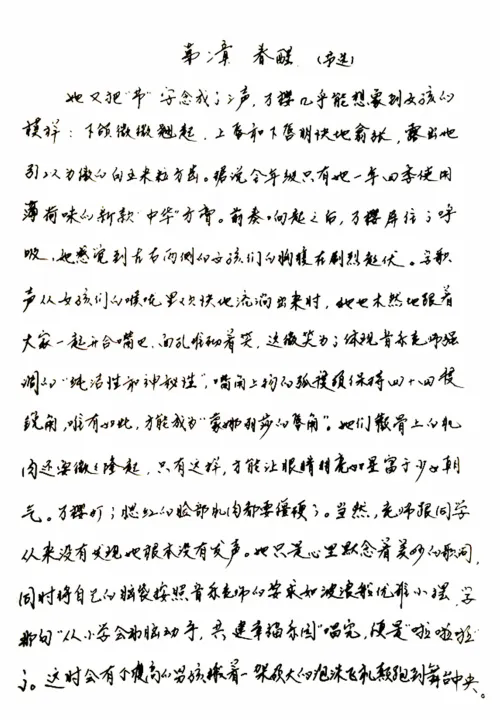

张楚手稿

多元“

摘要:张楚小说《云落》主故事采取共时性折叠方式,每一章讲述不同人物故事,而每一个故事中又联结“

关键词:张楚 《云落》 多元“

作者郭宝亮,河北师范大学文学院教授(石家庄050024)。

“物”与“景”:理解张楚的两个面向

摘要:在张楚20余年的创作历程中,有两个重要的叙事面向:“物”与“景”。他通过对物象的选择与塑形,以“轻”写“重”,以“光”写“暗”,以“喜”写“悲”,辩证性地实践着“物”的诗学,并使之与主人公的精神困境形成同构。在“景”的书写中,早期张楚多写自然风景,后期转向城镇景观。在“景”的建构路径上,则由“视觉”叙事转向了“知觉”叙事,即通过视觉、嗅觉、味觉、听觉、触觉的多维交错建构起了一个丰饶斑斓的“感官世界”,“景”的美学风格也从“干净明亮”走向了“和光同尘”。综观之,从“驭物”到“绘景”,从写内心之困到“世界美如斯”的展现,张楚实践了也完成了从“精神现象学”到“知觉现象学”的范式嬗变。

关键词:张楚 《云落》 “物” “景” “知觉现象学”

作者曹霞,北京外国语大学中国语言文学学院教授(北京100089)。

万樱及其人物建构的相关问题——读张楚的长篇小说《云落》

摘要:《云落》的主人公万樱是一位“异常”的女性,也是整个作品的核心,同时,隐藏着理解张楚作品的密码。万樱的“异常”之处在于她给人的“安全感”。万樱形象有文学史上经常出现的“地母”的影子。万樱的接受“困苦”和取消“怨恨”,是张楚对现当代文学史中弱势群体书写的“当下”的回复。万樱的出场和张楚的选择,是经过淬炼后的看世界的角度,与现实保持着恰如其分的温度。

关键词:《云落》 张楚 万樱 地母形象

作者刘卫东,天津师范大学文学院教授(天津300387)。

《云落》:现实主义的理智与哀矜

摘要:《云落》的历史坐标是改革开放,张楚以同时代人的感觉经验写出了众生万象的心灵史。万樱是张楚小说的元叙事,她作为哲学层面的“真实”象征,内含着同情的理解方法和恒定的时间体验,成为反思现代性经验的创伤性存在。与之相应,小说铺陈出日常生活的消费秩序和欲望审美化,勾勒出世俗时代的倦怠和羞耻。而在一个加速时代里怀旧是小说内在于改革年代情感结构的必然选择,不过身世之谜也造成了旧日的裂隙。三个代际的人物携带着精神原乡在变动的时代里浮沉和寻根,最终发现解释从何而来固然重要,但思索该以何种心态、向何处去更是我们面向未来的题中之义。《云落》的小说诗学糅合了存在主义哲学的诗性经验和现实主义的认识论,这既是当代叙事的历史性修辞,也意味着小说家正在重建内部经验与外部世界互为关联的诗学世界。

关键词:《云落》 张楚 现实主义 内在经验 抒情主体

作者姜肖,北京师范大学文学院副教授(北京100875)。

浅谈《云落》中万樱的人物关系

张楚

中华美学精神

从哲学思维方式看中国传统美学的特点

摘要:中国美学以中国哲学为基础,中国哲学在思维方式上与西方哲学的不同,是形成中国美学思想特点的根本原因之一。中国哲学在思维方式上的显著特点是以直接认知作为思维出发点、注重人生论以及长于辩证思维,这些特点对中国美学思想的发展产生了直接影响,使中国传统美学在长期发展中形成了注重艺术研究与审美经验研究相结合、强调美与善相统一、重视文与质相依存、崇尚天人合一中和之美、强调情与理相交融等突出特点。只有从中国哲学思维方式的特点出发探寻中国传统美学的特点,才能深入阐明中国传统美学特点形成的思想根源,从而揭示出中西美学在思想体系和理论建构上的根本区别。

关键词:思维方式 审美经验 美善统一 文质结合 中和之美

作者彭立勋,深圳市社会科学院研究员(深圳518028)。

清代诗学中的“意境”概念

摘要:中国古代诗学中的“境”义包含境界与境遇两个维度,这两个维度均参与了意境概念的生成和发展。唐代诗学重视境界,宋元明诗学主流强调境遇,清代诗学则兼取两者。清代诗学意境论一方面吸收了道、佛思想,强调诗境的空灵,另一方面在感物层面强调诗歌创造的基础在于诗人的真实境遇。清代诗学家以“不即不离,非有非无”描述意境,意境实际上成为诗歌等各种艺术活动中的一个要素、一种固有特质。“意境荡漾”是清代诗学意境论的突出命题。清代诗学对意境概念的使用显示出,意境的内涵有由境生意、由意造境、由意及境三个相互呼应的层面,境遇是意境阐释的起点,而境界则构成意境阐释的最高点,意境阐释应在境遇—境界所构成的区间内进行。

关键词:境遇 虚实 由境生意 由意及境 意境荡漾

作者陈娟,福建师范大学文学院讲师(福州350007)。

王国维的“天才”观及其话语资源

摘要:王国维没有给“天才”下一个清晰的定义,但从他有关谈论中仍然可以见出其大致所指,那就是审美创造先天的卓越才能。在王国维那里,“天才”常常在“天才的性能”或天生的禀赋的意义上被使用,从而作为一个要素而存在,并与其他后天要素共同构成创作主体境界整体。但令人遗憾的是,有些学者在讨论天才时,往往把天才与整个创作主体等同为一,或者把一些无关天才的素养如人格、德性和后天的学问、修能也归于天才,从而导致了对王国维原意及其思想资源的误判。而当我们把王国维语境中的“天才”视为创作主体中的一个要素时,就会发现事实上中国传统文论和以康德、叔本华为代表的西方美学从不同侧面影响了王国维。

关键词:王国维 天才观 辩证思维 审美化的观念 天才的性能

作者伍世昭,广州华商学院文学院教授(广州511300)。

中外文论交流互鉴

古希腊悲剧百年汉译史的再认识

摘要:外国文学翻译是参与构建20世纪中国文学的一股强大力量,其中西方古典文学的翻译与中国接受,其历史值得关注,其价值有待重估。第一,对西方古典文学的跨文化译介直抵西方文明内核并建构出涵容古今且较为完整的跨文化认知架构。第二,古希腊悲剧的百年汉译史显示出“五四”以来中国汉译者对古希腊悲剧有意识选择、接受与转化的时代特征,希剧东渐带来的东西方的互动与互化在百年历史中渐趋深化。第三,翻译是沟通文明的津梁,能够推进理解文明交往理论的哲学基础、人文核心,体现了双向的文明互鉴模式和追求文化多样性的效果与目标。

关键词:古希腊戏剧 跨文化翻译 汉译史 文明互鉴

作者陈戎女,北京语言大学文学院教授(北京100083)。

宗白华的歌德研究与德国文化哲学

摘要:宗白华的歌德研究反映了德国哲学从实证主义向文化哲学的转向。他将歌德研究的重点放在“情景关系”中,其理论从静态的“情景论”发展为动态的“情景论”,从“无对待的情景关系”转变为“理念性的情景关系”,这是他面对德国不同学者的理论成果不断选择的结果。比学斯基、宫多夫和卡西尔都曾是宗白华歌德研究的理论来源,宗白华的歌德研究不仅涉及歌德研究本身,也关系到其之后中国现代美学“意境说”的理论源头。

关键词:歌德研究 宗白华 文化哲学 情景关系

作者宋溟,中国社会科学院大学文学院讲师(北京102488)。

瑞恰慈的跨文化理解方法与实践——以《孟子论心》为中心

摘要:在对《孟子》进行翻译和理解的过程中,英国文论家瑞恰慈提出和运用了一系列跨文化理解方法。其要点包括用语言的四种意义去充分探索定义,告诫人们不要强行将西方的逻辑机制应用到《孟子》的解读上,重视言说者的目的,以及尝试性地使用定义和逻辑工具等。这套跨文化理解方法表现出对异质文化的尊重,其学理基础主要是瑞恰慈的语义学理论。瑞恰慈的跨文化理解方法与实践对我们今天处理翻译和跨文化问题具有重要的参考价值。

关键词:瑞恰慈 《孟子论心》 跨文化理解 多重定义 语义学

作者刘佳慧,湖南大学中国语言文学学院助理教授(长沙410082)。

批评之批评

文学批评的史料问题

摘要:史料是文学批评与文学研究的基石,批评家应当具有史料意识。史料意识不应该停留于观念化的史料知识与史料思维,还应该体现在史料辨析与史料运用的实践之中,并在学术实践的检验中不断修正、丰富与深化。在文学批评场域中,编辑与读者的批评通常被忽略。从史料角度来看,编辑与读者的批评意见有特殊的价值。关注并倡导编辑与读者的批评,不仅有利于拓展文学批评的场域,还能扩充文学批评的史料库,强化文学批评实践与文学批评史研究的过程性、动态性与开放性,突破以少数文学精英为中心的滞后的、静态的、封闭的文学评价机制。

关键词:文学批评 历史视野 史料意识 批评场域

作者黄发有,山东大学文学院教授(济南250100)。

通向“史家批评”的路径与方法

摘要:文学批评与文学史研究的分离已是当代文学研究的既成事实,但如同文学史研究(史料研究)有必要重新凸显文学性问题一样,文学批评也有必要兼取历史化的眼光与手段,以建立某种必要的“史家批评”。这既包括长时段的“历史的眼光”,也指“聪明人”亦不妨“下笨工夫”。文学批评若能兼顾生产史料、生活史料、历史史料,并从材料出发、在材料与先置“问题域”的推拉、缠斗中生发新的概念,就更有可能以内生性的史家批评的方式呈现“生命的学问”。

关键词:文学批评 历史化 史家批评

作者张均,中山大学中国语言文学系教授(广州510275)。

智能时代的文学批评与史料运用

摘要:智能时代的文学研究与文学批评是大数据语境下对文本的智能寄生和相关信息认同,强调信息平台对称前提下的闭环流通。智能时代的文学批评危机,根本在于文学批评与人工智能的信息对称机制的融合度——信息差。史料信息化不等同于史料不重要,更不能说人不重要,但史料累积本身不再那么重要。智能时代的文学研究与文学批评,其史料工作更多着眼于文学丰富生态的整体建构,着眼于文学现场的立体呈现,即时呈现文学在日常生活中的意义,发掘彼此间的当下关联。对文学的深情、对文学意义的追寻与探索,应是穷搜文学史料、文学研究历史化的初心和本心,是文学研究与文学批评的始终。

关键词:智能时代 文学批评 历史化 角色寄生 信息认同

作者傅修海,福建师范大学文学院教授(福州350007)。

对话与访谈

材料、历史感和再处理——有关当代文学史的对话

摘要:近年中国当代文学研究的总体趋势之一,是重心从“以论带史”的理论批评,向以材料为基础的研究方式转换。本次对话结合研究者的历史感觉、治学经验及学科的历史和现状,就当代文学材料的范围和特性、问题和材料的关系、历史感的复杂因素、研究者与研究对象的缠绕、处理材料的方法和眼光等问题,在问答中提出了一系列看法,以及对当代文学相关研究的评析。

关键词:当代文学史 材料 历史感 再处理

作者程光炜,中国人民大学文学院教授(北京100872);赵天成,中央民族大学中国少数民族语言文学学院讲师(北京100081)。

学科概览

在广大与精微之间发力——2024年中国当代文学批评综述

作者马征,中国社会科学杂志社编辑(北京100006)。

拓展新时代文艺发展的美学视野——2024年文艺美学观察

作者陈凌霄,中国社会科学杂志社编辑(北京100006)。