行为主义之后开启的认知革命号召回归心智主题,在历经两代认知科学的探索后,当代认知科学的研究者大致认同脑、身体和环境相互纠缠、相互依赖的系统性思维模式。心智和脑嵌入身体,而身体嵌入环境,对每一要素的认识均无法脱离与其他系统要素的关系。近年来,预测加工(predictive processing)和脑的自由能原理(free energy principle)更是巩固了此种脑—身体—环境相互纠缠和嵌入的观念。

在社会认知研究领域,主体间性或第二人称转向已被越来越多的研究者认同,并快速蔓延至神经科学、人工智能、教育学等科学实践领域。然而,以往对第二人称视角(second-person perspective)的研究可能并未真正基于社会结构的嵌入和构成来考察该视角在其中扮演的基础作用。具体而言,尽管当代的诸多研究者已经认识到第二人称视角对社会认知的重要意义,但是尚未明确主张第二人称交互关系所构成的社会单元本身即构成了界定该视角之内涵的严格约束条件。这一问题需要合并社会认知和社会网络(social networks)两大领域的知识,以及可能需要承诺两者之间的一种连续性:人的社会认知的基本能力与其所嵌入的社会网络的复杂性是相连续的;反过来说,社会网络的复杂性要求个体发展出可以使其去适应和处理该网络的足够复杂的社会认知能力。

本文对第二人称视角之内涵的界定引入了形式社会学(formal sociology)中对两种最基本社会单元——二元体(dyad)和三元体(triad)——的形式分析。第二人称关系可能被更适当地称作“我—你关系”(I-you relation)。“我”在与“你”的交互中首要的感知对象只是纯粹的“你”,一个活生生的“人”(person);反过来说,因为该种交互的相互性(mutuality),“你”首要的感知对象也只是纯粹的“我”。对人的感知并非必然蕴含对在个人之上的超个人的社会单元的感知。这是在说,“我”在感知“你”的时候并没有先在地预设双方同处于一个二元体总体中。个体在存在论上实质性地嵌入一个总体与个体感知或认识到自身嵌入一个总体是两回事。对二元关系的交互性(interactivity)与总体性(totality)的分离是区分第二人称视角不同含义的关键。如果将第二人称交互视为一个连续的过程,并锚定在人类个体发展早期,问题将聚焦于人的社会认知能力是如何可能的。对该问题的解答一方面需要婴幼儿发展(社会)心理学的知识,另一方面现在需要使个体的社会认知能力受到不同社会单元的必要约束。一个婴儿发展到一定阶段方能认识到与自己进行二元交互的另一方也具有其自身的心智,这取决于婴儿能够与对方共同注意二人之外的第三方对象。此时,婴儿感知到的对象不再纯粹是二元交互中的另一方,不过该对象最终是什么——根本取决于对方第二人称的有意向的指向。

一、嵌入:二元体和三元体

格奥尔格·齐美尔(Georg Simmel)在其开辟的形式社会学中重点分析了两种最基本的社会单元:二元体和三元体。两种单元的区别首要地体现在构成成员的数量上,二元体由2个成员构成,三元体由3个成员构成。然而关于二元体和三元体的形式分析并不只是作为形式社会学体系建构的起点那么简单,因为齐美尔认为从二元体向三元体的转变实现了一个认识论的飞跃,成员数量大于等于3的多元体(polyads)中任意一个成员开始将超个人的社会单元作为社会认知的对象;此后,从三元体向四元体以至更多成员数量的多元体的转变均无法与前一情况的革命性进展相提并论,尽管两种转变从数量上看每次均只涉及一个成员的增加。齐美尔举了一个婚姻的例子:当一对没有子女的夫妻拥有一个孩子,此时构成一个三口之家,于是作为三元体的婚姻关系较之二元体的情况存在实质性转变。这一对夫妻之间的二元交互关系——无论是关于爱情、亲密、激情、合作还是背叛等——均因为现已属于一个更大的三元体而大为不同。进而,齐美尔称当这对夫妻拥有第二个孩子时,此时构成的四元体的转变较之成为三元体时的转变要小得多;第三个孩子的降生(构成五元体)导致的社会单元结构变化将更小,以此类推。所以,齐美尔形式社会学在数量问题上的要点是思考从二元体向三元体的流变究竟发生了什么。

成员数量大于等于3的多元体社会生活已经包含超个人的生活。在三元体中,任意一个成员退出,剩余的两位成员构成的二元体依然是社会化的。二元体是构成成员数量最少的社会单元,它较之其他多元体是最特殊的,因为这种单元纯粹以“人”与“人”之间的社会认知或人的感知(person perception)作为其心理学的感知基础。二元体中的社会交互可以说完全基于第二人称视角,因为任何一方所面对的只是另一方本身——而非去感知超个人的社会单元(即使是这个二元体本身)。从内在的观点看,人与人的关系应当被更准确地称为“我—你关系”。“我”对一个当下的、完整的“你”的直接感知就是“我”在这个交互二元体中社会认知的全部。这是在说,尽管“我—你关系”构成了一个社会交互二元体,但是任何一方并不是在预设自身嵌入一个更高层级、更大总体的情况下去感知彼此;“我—你关系”中的社会认知或人的感知是在不考虑超个人的、“社会的”因素下进行认知和交互,因为他/她直接感知的就是一个活生生的“人”。三元体中的交互关系更为多样,一个成员所感知到的可能是其他两个成员构成的一个交互和同步的二元体。二元体中人的感知或第二人称互动与关于多元体的社会心理学是不同的,心理学家弗里茨·海德(Fritz Heider)特别区分了两者,并强调了前者在其工作中的基础地位:“讨论聚焦于人作为有待研究的基本单元……二人组及其属性作为一个超个人单元将不是关注的焦点。”总之,“人—人关系”或“我—你关系”并非需要先在地预设或者必然蕴含社会二元体(或多元体)的总体性。

在二元体中,任何一方的主动退出将导致社会单元的解体,姑且说留下了两个一元体(monad)。但是需要注意,在齐美尔的设想中,一元体并不是社会单元形式分析的起点。它似乎是任意一个成员脱离一个社会多元体之后暂时存在的潜在社会单元,以隔离和孤独的社会状态为标志。一个人的孤独状态同样是社会化的结果,即使这种社会化对社会交互的效应是负面的(以抑制和取消每一社会二元关系为目的)。一个所谓的“隔离的”自我依然存在于一个潜在的社会单元中;二元体要比一元体更根本,后者被预设先在地存在于前者中。如果考虑到齐美尔的过程观——一个“社会”可以被视为种种交互的过程,一元体要么是现实地非存在,要么只是暂时存在;它的最终稳定存在的现实状态依然属于一个多元体。

二元体—三元体流变不仅关涉社会实在层面上社会单元的本质问题,而且与人类个体社会认知早期发展的必要阶段转变有关。成年人所具有的在不同社会单元中进行社会交互的能力并非完全与生俱来,当然也并非完全是后天社会实践的结果。这些能力有着先天基础,也依赖婴幼儿期的基本社会交互练习。虽然已有一定的实证研究显示胚胎期的胎儿已经开始了与母体以及子宫外他者的交互迹象,但是考虑到彼时胎儿依然存在于非社会的子宫内环境,这里暂时将胚胎期的交互行为视为非社会的(或前社会的),将人类个体“社会”认知发展的正式起点设置为出生后。

社会认知作为一种特殊的认知和认识能力,其发展存在一个必要而巨大的转折,尽管不同学者就这一转折的连续性存在分歧。简要来说,婴儿大致直到9个月才能发展出联合注意(joint attention)能力,即他/她有能力追随另一个体共同注意同一个对象(人或物)。例如,一个婴幼儿顺着母亲手指指向的方向去看母亲正在注意的对象。两位观点对立的心理学家,科尔温·特热沃森(Colwyn Trevarthen)与迈克尔·托马塞洛(Michael Tomasello),他们均承认联合注意这一现象的存在,但是两位赋予该现象的重要性以及背后的深层解释是非常不同的。简言之,特热沃森认为婴幼儿期的社会认知基本能力或他所谓的“主体间性”是相连续的,主要因联合注意现象的出现而分为初级主体间性(primary intersubjectivity)和次级主体间性(secondary intersubjectivity)两个连续发展阶段。托马塞洛认为只有自联合注意现象出现,婴儿才开始将他者理解为有意向性的自主体(intentional agent),而像特热沃森一样向前追溯更原初的主体间性是不合理的,例如:“一些研究者,特别是特热沃森,相信这些早期互动是‘主体间的’,但是在我看来它们不可能是主体间的,直至婴儿将他人理解为体验主体——只有到了9个月时他们才能这么做。”不过托马塞洛承认特热沃森向前追溯的更原初的互动和交流也是社会性的,但是按其观点无助于从根本上促使“社会认知”核心部件的出现。

于本文而言,特热沃森—托马塞洛争论根本地涉及了二元体—三元体流变的问题。在发展的语境下,现在问题又增加了社会认知能力的维度。对9个月之前的婴儿而言,因为联合注意能力的缺失,他/她无法建立实质性的三元体社会交互关系。但是托马塞洛并没有否定人类个体自出生后一直具有基于第二人称视角与他人进行互动的能力。人类早期发展阶段的主基调是“我—你关系”,但是这一关系自第9个月开始显示出多重性:首先,婴儿作为“我”一直具有与“你”进行第二人称互动的能力,但是在第一阶段只能将“你”作为对象(例如,母婴依恋);其次,在联合注意出现后,在第二阶段,婴儿可以与“你”同步地注意第三个对象(人或物),此时不再只将“你”作为唯一对象。这也即意味着第二人称视角可能具有多重含义。

二、第二人称视角

社会交互首要地以第二人称视角为基础,部分地由婴儿社会认知发展的局限性所导致。第二人称视角具有相互性,这是第一人称视角和第三人称视角不具备的。“我”在感知“你”的同时也在被“你”感知。齐美尔在讨论视觉感官与二元交互的关系时已强调了这一性质,与陌生人的相遇可能是一个典型例子,例如:“在通过看以接受他者的同时,一个人也显露了自己;在主体试图了解其对象的同一行为中,他/她也向对象交出了自己。一个人不可能只用眼睛获取而不同时给予。眼睛向对方暴露了正尝试使对方暴露的灵魂。虽然这显然只在直接的目光接触中发生,但正是在这里,全部人类关系领域中最完备的相互性产生了。”第一人称视角和第三人称视角均无此特点,前者内在地以自身为对象,后者把对相互性的取消视为观察之客观性的胜利。

在与陌生人的相遇中,对人的感知存在非推理的直接性,隶属于一种基本的基于感知的朴素心理学(naïve psychology)。第一眼的相识(kennen)是基于推理的辨识(erkennen)无法替代的。辨识之可识别性来自以往的知识经验,以该陌生人个体与其他所有人共有的普遍属性为基础。我们可能推理说这个人是生龙活虎还是死气沉沉、是聪慧还是愚笨、是热情似火还是冷若冰霜,但是这些推理通过可分析的、可表述的个别属性分解了作为整体属性的“人”的第一眼相识。第一眼相识可以直接驱动交互行动,同时也是行动引导的;对人的感知的直接性和朴素性的强调可以矫正以往社会认知理论过于理智化的弊端。

社会认知中的交互论(interactionism)反对传统的理论论(theory theory)和模拟论(simulation theory)。后两种理论在解释社会认知和社会交互中似乎显得主体或自主体过于“深思熟虑”和以自我为中心了,然而实际的情况并非如此。基于以上讨论,无论是诉诸“理论”构建以推理他人心智的理论论,还是基于自我心智的模型去模仿他者的模拟论,实际上均是非即时相互的、非直接的(也因过于理智化而并不朴素)。当然交互论主张直接通达他心并未蕴含视角的互惠性(reciprocity of perspectives),后者已遭到尼克拉斯·卢曼(Niklas Luhmann)的批评。当基于第二人称视角的互动被预设以两个视角之间的换位、融合或属于一个更大的总体性为目标时,交互论因被理智化而又蜕变成了一种传统的高级理论模式。关于交互论与传统的理论论、模拟论的关系,一种公允的说法或许是后两种理论是交互论的受限制的更高级的版本。在本文中,交互论与理论论—模拟论可能并不是敌对的关系,基于第二人称视角多重含义的社会认知发展理论将两种进路理解为同一个框架的低阶和高阶部分(可结合以下给出的初级主体间性—次级主体间性理论)。

理论论和模拟论的另一问题可能在于对一方作为主体之优先性的预设;这是没有必要的,双方可以被认为是互为主体—客体的。一种更激进的观点认为“自我”来自第二人称交互。自我是什么,或者第一人称视角的来源,发展自基于第二人称视角的二元交互中对方的映射或确认。唐纳德·温尼科特(Donald Winnicott)指出婴儿在母亲的脸上寻找到了自我:“当婴儿看着母亲的脸的时候,他或她看到了什么?我认为在通常状况下,他或她看到的是自己。”

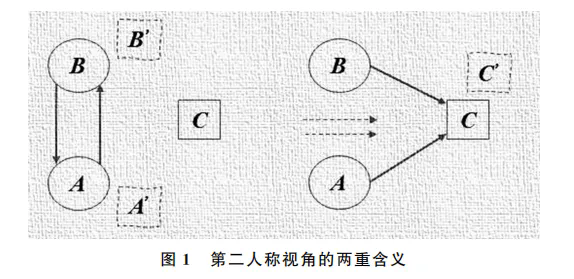

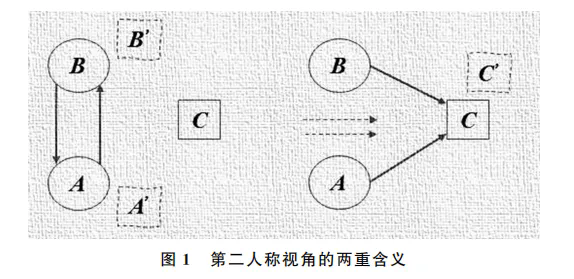

现在,通过引入二元体和三元体的形式社会学作为必要约束条件,第二人称视角至少具有两重含义,这两重含义均没有违反其交互性基本原则。如图1,A、B为“我”和“你”,两者之间存在第二人称实时交互。不过在左图中,A和B均以对方作为感知对象,A感知到的对象纯粹为B’,B感知到的对象纯粹为A’;两者之间的交互可以达到同步性(synchrony)的程度。在左图中,第三方对象C无法成为第二人称交互的对象,A或B均可以独立地注意C,但是并非在第二人称视角引导的条件下。在第一种情况中,婴儿可以注意到对方行为的变化,例如当母亲伸出一根手指,孩子的注意力立即转移到这根手指上;当母亲怀抱着一个玩具,孩子的注意力将转移到这个玩具上。第二种情况是与联合注意相适合的。此时母婴之间依然保持着第二人称实时交互,但是母亲与婴儿不再纯粹将对方视为感知的对象。当母亲指向第三方的一个对象时,婴儿认识到母亲正在注意那个对象,并且共同地注意这同一个东西。托马塞洛给出的解释是婴儿终于认识到母亲有意向地注意一个对象,于是将在自我之外的他者理解为是有心智的自主体。图1右中双向平行箭头代表着交互二元体的同步化。图1右之所以被区分为第二人称交互的另一种情况,是因为婴儿并不是通过其自身的第一人称视角自主地注意C,而是受第二人称交互另一方的直接影响而注意C。所以第二种情况依然以第二人称视角为基础。例如,婴儿与母亲一同看一本图画书,在图1右的情况下婴儿并不是自主地对看书感兴趣,而是直接受母亲二元交互的影响、愿意与母亲共同地注意同一本图画书。等到婴儿稍长一些,他/她在第二人称交互中不再总是被动的一方,开始主动注意第三方对象,而母亲则被引导着注意同一个对象(这依然与个体独立地注意一个对象的情况不同)。

历史上,尽管某些基于第二人称视角的哲学体系在哲学家那里已经得到较系统的阐述,例如在马丁·布伯(Martin Buber)或伊曼努尔·列维纳斯(Emmanuel Levinas)处,但是关于第二人称方法论的首次普及性的科学实践可以较明确地追溯至20世纪70年代婴儿发展心理学家对母婴二元互动行为的观察研究,这些先行者包括丹尼尔·斯特恩(Daniel Stern)、特热沃森、爱德华·特罗尼克(Edward Tronick)等。在当时,他们使用至少2台摄像机同时分别拍摄母亲与其婴儿在同一场景中进行二元交互的胶片,然后在毫秒(例如,拍摄为1秒24格或16格胶片)的时间尺度上逐格分析双方的面部和肢体反应变化。结果显示母婴交互在非言语的层面上达到高度同步。这种毫秒级录像带分析技术被称为“微分析”(microanalysis)。结合眼动技术,研究者可以发现当母婴之间在前一秒发生凝视(gaze)时,婴儿的情感状态以及促进与母亲进行互动的自主调节行为在下一秒后变得更加积极。不过,关于母婴之间的高同步性倒不是说在整个时间段内的保持时间越长越好,例如这可能使得双方将注意资源全部分配到凝视对方上。特罗尼克指出,婴儿与母亲之间的同步性大致在三分之一的时间内相匹配,在三分之二的时间内则不匹配(mismatch),而这是一种常态;不过,健康的婴儿(相对于例如自闭症患者)具有良好的“修复”(repair)能力,能够在感知到二元交互不匹配时进行及时调节(例如,婴儿一旦发现母亲不理睬自己,会积极地发出声响或挥动手臂以引起母亲注意,以修复交互性)。

第二人称方法论的第二次革命主要来自当代基于脑间同步性(interbrain synchrony)的超扫描(hyperscanning)技术。相对于微分析技术,实验者现在可以就双方的颅内认知活动一探究竟。实验中,进行第二人称交互的每一方被试均需佩戴测量帽,数据线连接着关于脑电、功能性磁共振成像或功能性近红外光谱成像等一系列技术设备。实验中所收集的数据来自真正实时的社会互动,具有高外部效度,这是以往基于第三人称视角的脑科学研究无法比拟的。不过,超扫描技术可以应用于多人社会互动的实验研究,不唯独局限于“我—你关系”意义上的二元交互,例如,神经科学家现在可以研究一个大于3人的小型乐队或合唱团的脑间同步活动。

三、从初级主体间性到次级主体间性

第二人称视角的两重含义在婴儿进入第9个月获得联合注意能力时同时存在。在这之前,交互的他者与视角中的感知对象是同一的,无法获得分离。无论如何,本文认为这两个阶段在第二人称视角的意味下应当被视为相连续的——但是蕴含多重性。托马塞洛所界定的“社会认知”的实质性含义对应了特热沃森次级主体间性以及之后的高阶阶段,而之前的关涉二元体内社会生活的初级主体间性究竟扮演了何种角色是理解问题的关键。此外,交互论也以特热沃森二级主体间性作为其发展理论基础,但是在一般讨论中两种主体间性之间的多重性差异被忽视了,只是一味地坚持它们之间的连续性,然而并没有从根本上澄清发展的转折何以会出现。

从形式社会学单元分析的视角看,这一转折是不可避免的。因为“我—你关系”不可能仅凭自身存在,它从整体社会网络的视角出发隶属于一个总体,哪怕是关于这一二元关系的二元体。起初,婴儿被其照料者(母亲、保姆等)照顾,婴儿与其最亲近者之间的二元交互也是对方对婴儿的抚养;这一第二人称交互是暂时地脱离“社会”语境的,而在物质—能量的单向传递上是不可持续的(考虑现实生活中“啃老”的“巨婴”)。到了联合注意阶段,随着发展,婴儿在第二人称交互的引导下开始关注第三方对象。由此,婴儿开始过一种三元体社会生活。在第一重含义下,婴儿基于第二人称视角习得了交互性和同步性;在第二重含义下,婴儿则在第二人称交互的直接引导下习得了理解他人意图的能力,认识到二元关系中的对方是有意图的自主体。齐美尔看轻了成员数量大于等于3的多元体之间的流变,这似乎也符合这两种主要的社会认知早期发展理论的预设。

根据特热沃森的经典版本:在初级主体间性阶段,当婴儿与母亲进行面对面交互时,他/她对置于身边的第三方对象没有兴趣。当婴儿玩一个玩具时,他/她的注意力集中在玩具这一个对象上,母亲在一旁。不过需要注意,此时婴儿的行为(依照其依恋程度)依然受到与“人”的第二人称交互的直接引导,如果母亲不在身旁,婴儿将变得焦躁不安甚至哭闹。在次级主体间性阶段,婴儿在母亲第二人称交互引导下开始注意第三方对象。在一个拒绝的例子中,婴儿被母亲要求把手中的玩具给母亲,婴儿拒绝并躲避妈妈。这个例子与更小的婴儿被直接夺走玩具而哭闹是不同的;婴儿与母亲的联合注意对象是玩具,但是其行为受到第二人称交互的直接引导。一个“人—人—物”三元交互的理想情况:母亲向婴儿展示如何做一项游戏,婴儿接受并参与,双方在游戏中保持着匹配的同步关系。

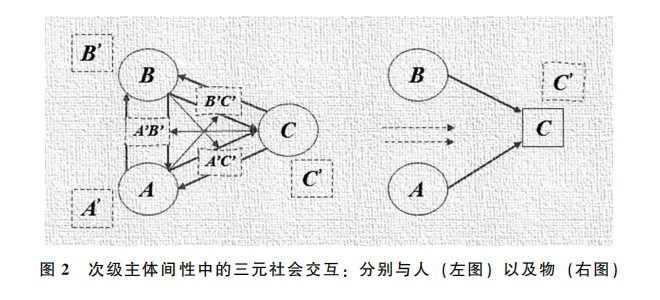

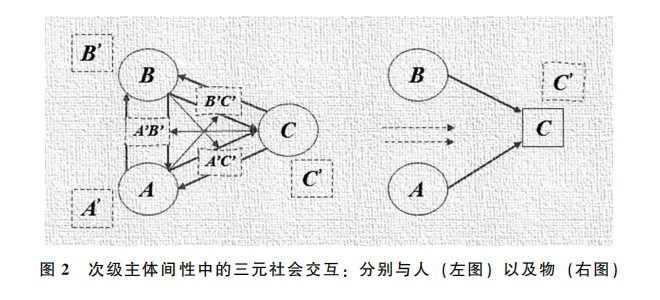

图2中左图展示了“人—人—人”三元交互,右图展示了“人—人—物”三元交互。在左图中,如果不考虑作为总体性的三元体本身(ABC),被感知的对象可能有6个:A’、B’、C’、A’B’、B’C’、A’C’。这不是说A与B之间交互时可以感知到A’B’,而是C在与AB二元体进行交互时可感知到的超个人对象。图2右图与图1右图相同,均表示形成交互同步性的二元体对物C的感知,感知对象为C’。此时,A与B之间不再将对方作为唯一的感知对象,而是共同注意一个第三方对象。

以上讨论主要锚定于文章开头引入的二元体—三元体流变的形式分析。心理学家则更看重心理现象和心理功能的产生。特热沃森与托马塞洛之间的分歧似乎并不在于误解,而是在于对第二人称视角之第二重含义的权重赋予。特热沃森将初级主体间性视为更原始的社会认知能力,即婴儿可以在前语言、前符号、前思维乃至前社会化层面上识别另一个有意向的自主体;而托马塞洛坚持认为需要到第9个月。目前,对两种观点的判决还很难诉诸某一个关键性的实证证据。6个月大的婴儿已可区分速度、节奏、旋律、音调、重复等非内容、非意图的交流特征,当然按托马塞洛所言,这些与真正理解他人具有心智并无直接关系。沿思路往下,特热沃森认为前符号的交互性、同步性是更高阶的主体间性发展的基础;他之后诉诸交互的“音乐性”(musicality)概念以进一步澄清观点。二元行为的相互协调是社会交互的最基本的条件。与特热沃森类似的还有斯特恩,后者诉诸所谓“活力形态”(vitality forms)以讨论人类个体早期对非内容、非意图的运动学(或动力学)模式的感知;活力形态(行为如何展开的维度)构成了交互行为之内容和意图这两个维度的基础。近年来,关于活力形态等行为的运动学(或动力学)维度在人脑中获得一定程度的实证确证,其中背侧中脑岛(dorso-central insula, DCI)被认为是一个活动中心。

形式社会学分析旨在为不同社会、不同文化给出一般性的形式化理论框架,于是地方性的社会文化语境中的差异因素被忽略了。本文在思考社会认知—社会网络连续性论题时初步考虑了社会单元构成成员的数量作为早期社会认知能力发展的约束条件的意义,这一条件也是泛文化而存在的,并不蕴含文化特殊性。需要指出,文化差异因素在第二人称视角的发展中必然发挥作用,而且随着个体年龄增长,文化的权重将变得越来越大。但是,联合注意——本文概括为第二人称视角引导的对第三方对象的注意——一般被视为一种本能,托马塞洛将其视为区分人与其他一切动物(包括黑猩猩)的关键社会认知能力;联合注意固然可能因后天习得而存在人类个体能力强弱的差异(例如,有的儿童在课堂教学中受教师第二人称视角引导的学习能力更强),但是绝不会在正常人类个体身上出现全无的情况。此外,本文的重点考察对象是1岁以内的婴儿,其初级主体间性—次级主体间性能力的多重发展在这一阶段相应地受文化差异因素影响较少,于是文化的问题被视为次要的,被暂时搁置了。或者说,正是因为这一发展阶段的特殊性,以往发展心理学历史上皮亚杰学派与社会文化历史学派之间的分歧在婴儿期联合注意的发生问题上得到极大的缓解,甚至出现解释上的趋同。于是,本文讨论的第二人称视角的“两重”含义有着发展阶段上的明确的有限性——就是以1岁以内的婴儿作为讨论对象。可知,当考虑1岁以上人类个体的第二人称视角的更多重含义时,文化因素需要被赋予更大的权重,甚至可能成为决定性因素。

结论

二元体是一种非常特殊的社会单元,因为其中涉及的二元交互并非必然蕴含关于二元体本身的总体性。理解这一要点对于区分第二人称视角的两重含义至关重要。关于第二人称视角与“社会”认知的关系:在当代哲学、心理学以及神经科学的讨论中,第二人称被理解为社会认知和社会交互的基石。然而通过概念分析,第二人称首要地是关于“人”的,而非关于“社会的”人的。在第二人称视角的第一重含义中,“我”的唯一感知对象是“你”,此时的“我—你关系”可以脱离社会语境。在第二重含义中,“我”与“你”共同的感知对象是第三方的人或物。但是双方对第三方对象的联合注意依然是受第二人称视角直接引导的(“我”并不是脱离交互关系自主地注意这个对象)。关于二元体—三元体流变是否是相连续的,对该问题的讨论将继续下去。本文大致支持连续性立场,赞成特热沃森将主体间性处理为两阶段的多重性方案。不过,于社会认知基本能力的发展而言,前符号的、运动学或动力学维度如何连续地转化为符号的、内容和意图维度,是急需得到妥善处理的难题。

本文尝试将社会认知与社会网络两大领域知识合并到一起讨论,以实现互惠,这主要因为由上所述的社会认知以及所基于的第二人称视角是必然地嵌入社会网络中的。社会认知的前缀“社会的”并不是对认知之内涵的限定,以至于仿佛存在两种认知——一种是“社会的”,另一种是“非社会的”;可以说认知总是嵌入在社会中的,社会认知在一定程度上就是对社会中的个人和社会网络的感知。社会认知是什么——根本而言需要从它所嵌入的社会网络中的基本作用出发加以考察。

最后,本文只在二元交互和三元交互的语境中讨论第二人称视角的两重含义。在个体社会认知发展的更高级阶段,以及相连续地嵌入更复杂的社会网络和结构单元(以及必须将文化因素纳入约束条件),第二人称视角还可能具有更多重含义。

(本文注释内容略)

原文责任编辑:王志强