摘 要:产业链风险冲击是仅仅阻碍中国企业技术进步,还是进一步倒逼中国企业实现自主创新突破?以美国实施《出口管制改革法案》为外部冲击,分析技术封锁引发的产业链风险对中国上游企业自主创新突破的影响及其作用机制。研究发现,产业链风险冲击倒逼中国上游企业提高自主创新能力,其作用机制源于国内市场空缺激励和倒逼效应与政府扶持效应,上游企业自主创新还对下游企业产生创新溢出效应。面对日趋激烈的中美科技博弈,应加大重点领域国产化替代力度,完善支持企业自主创新的配套政策,推动产业链供应链国际合作,加快形成开放创新生态。

关键词:产业链风险;技术封锁;企业自主创新;关键核心技术

作者郑世林,中国社会科学院数量经济与技术经济研究所研究员;张容嘉,中国社会科学院数量经济与技术经济研究所助理研究员。(北京 100732)

当前,世界百年未有之大变局加速演化,单边主义、保护主义明显上升,给中国经济高质量发展带来影响。美国对华实施打压和围堵,以期遏制中国产业升级。2018年8月,美国正式签署《出口管制改革法案》(以下简称《法案》),对芯片、高端材料和专用软件等关键中间品实施出口管制,中国企业遭受前所未有的外部断供断链冲击。为应对美国技术封锁引发的产业链风险,中国企业开始走上自主创新突破之路。2023年9月,华为发布搭载国产7nm 5G芯片的Mate60系列手机,表明中国企业芯片技术取得重大突破。2025年1月,中国企业DeepSeek更是打破美国算力封锁,在自然语言处理、多模态理解等方面达到国际领先水平。这意味着美国对中国上游产业链的技术封锁冲击,可能在一定程度上倒逼这些上游企业自主创新,从而实现关键中间品的核心技术突破。那么,这种国外技术封锁引发的产业链风险(以下简称“产业链风险”)究竟仅仅对中国上游企业技术创新形成全面遏制,还是激发企业自主创新动力,最终实现自主创新突破?在大国科技博弈不断加剧的背景下,回答好这一问题,对于提升中国供应链产业链韧性和安全水平具有重要现实意义。

相关文献认为,国际贸易壁垒抑制企业创新。首先,贸易壁垒使全球经济发展的不确定性上升,企业为规避经营风险,往往选择增加流动性资产,从而挤出本国企业研发投入。其次,由于贸易壁垒使中间品贸易成本提升,新兴技术传播速度降低,对企业创新产生负面影响。最后,贸易壁垒阻碍外资企业在本地市场投资,从而大幅降低市场竞争强度,导致企业创新产品意愿下降。

鉴于此,有必要从理论层面分析产业链技术封锁后中国上游企业自主创新决策,并就产业链风险对中国上游企业自主创新突破影响进行实证检验。这一研究的主要贡献体现在以下方面:第一,拓展国际贸易壁垒对追赶国家企业创新影响的相关研究,从出口管制技术领域这一视角提供2018年以来美国对华贸易壁垒促进中国企业自主创新突破的经验证据。以美国实施《法案》带来的产业链风险重大事件为外生冲击,依据该法案划定的关键和新兴技术领域范围,采用文本分析方法识别生产关键核心技术产品的上游企业,实证检验美国贸易壁垒引发的产业链风险对于中国上游企业自主创新突破的影响。

第三,对我国提升产业链供应链韧性和安全水平具有重要政策价值。当前,大国科技博弈日益加剧,探讨美国出口管制影响不同进口代替特点企业自主创新表现的研究相对缺乏。通过搜集上市企业海关数据、美国上市企业数据,考察出口管制对“长臂管辖”领域,以及对非“长臂管辖”重点领域中技术差距大且高度依赖美国的上游企业创新的影响。开展这一研究有助于客观认识产业链风险冲击带来的多重影响,为我国降低国外技术依赖,积极应对特朗普政府新任期的产业链封锁冲击,通过提升自主创新能力实现高水平科技自立自强具有重要政策参考价值。

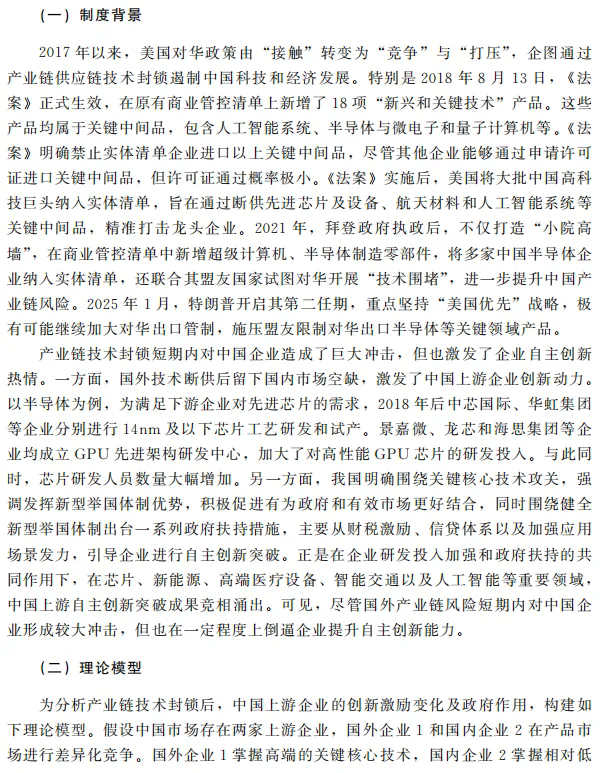

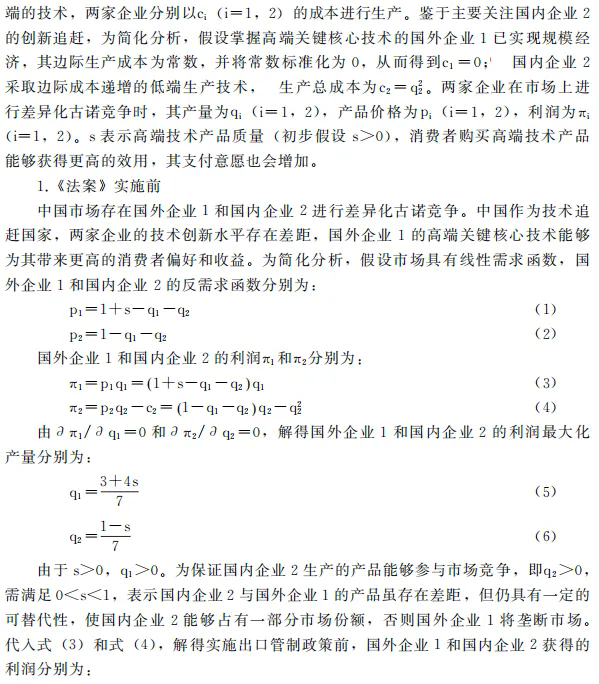

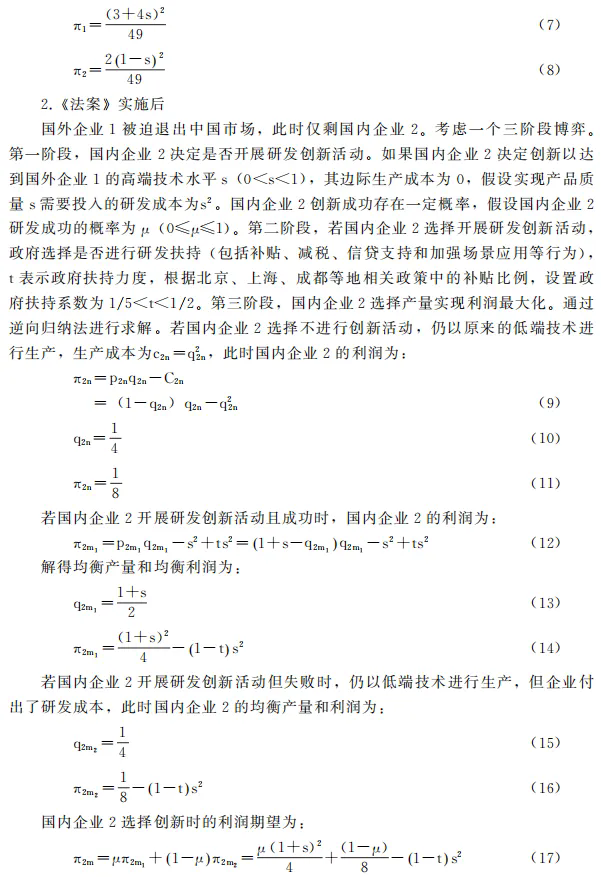

一、制度背景和理论模型

二、识别方法和数据选取

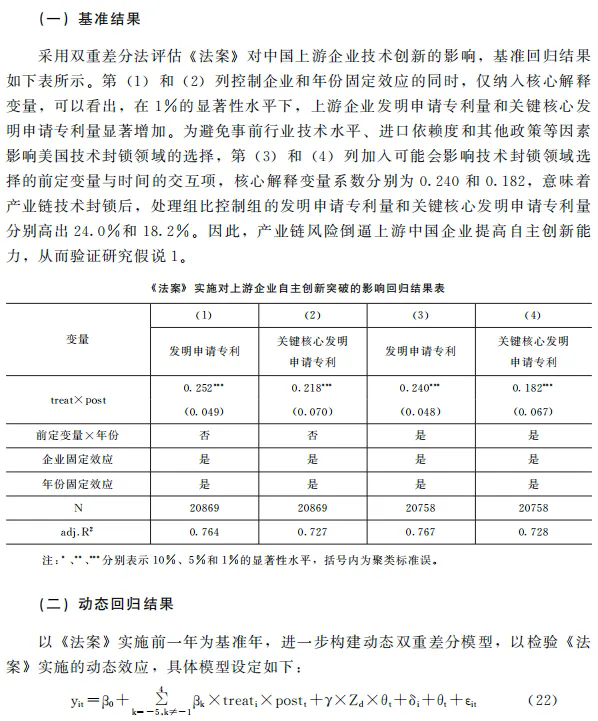

三、基准回归及稳健性检验

四、影响路径和拓展分析

五、结论与政策启示

本文以2018年美国出台并实施《法案》为产业链风险冲击,从理论上分析产业链技术封锁后中国上游企业自主创新决策,在此基础上实证检验产业链风险对中国上游企业自主创新突破的影响。研究发现,外部产业链风险倒逼中国上游企业提高自主创新能力。机制研究表明,上游企业自主创新突破不仅源于国内市场空缺、倒逼联合攻关,还源于政府研发补贴、减税、政府引导基金、耐心资本、政府采购和应用场景加强。拓展研究发现,产业链风险对难以实现进口替代行业、“长臂管辖”领域、战略性新兴产业和高技术产业、关系国家安全和国民经济命脉的重要行业,以及“卡脖子”领域企业具有更强创新倒逼效应。此外,上游企业自主创新对下游企业技术创新水平产生一定的溢出效应。

可以预见的是,特朗普在其第二任期将进一步加大对华科技领域的遏制和打压,中美科技博弈或将迎来激烈较量。面对愈加复杂多变的外部环境,所得研究结论对大国科技博弈背景下中国加快实现高水平科技自立自强、切实提升产业链供应链韧性和安全水平,具有重要启示意义。

一方面,鼓励上下游企业、高校科研院所联合攻关,加大对存在产业链风险领域国产化替代力度。考虑到上游企业关键核心技术突破主要源于国内市场空缺激励和上下游联合攻关,应科学研判过度依赖国外进口且存在产业链风险的领域。以国内巨大的市场需求为牵引,启动备份替代计划,将上游关键核心技术突破与下游市场需求进行捆绑,扩大政策补贴范围,促进重点技术产品在工业领域的普及应用,精准引导技术和市场的高效动态匹配,进而推进国产化替代,加快完善国家创新体系。

最后,进一步推动国际产业链合作,优化国际供应链布局,加快形成开放创新生态。短期内,加强国际产业链合作有利于降低我国面临的产业链供应链风险,可统计分析关键核心技术领域的进口总量和来源国,识别高度依赖进口且关系国家命脉的上游技术、零部件或设备。对于技术差距小的产品领域,以及技术差距大无法从其他国家进口替代的产品领域,重点采取自主创新突破,加快国产替代步伐。而对于技术差距大、进口替代可能性大的产品领域,通过市场开放、技术互惠合作等策略,加强与欧盟、东盟、金砖国家等经济体的产业链供应链合作,建立多层次、多渠道的供应链体系,提升产业自主可控能力。此外,深化国际科研交流与合作,提供更加便捷的人才跨境流动机制,提高国际顶尖科技人才吸引力。

〔本文注释内容略〕

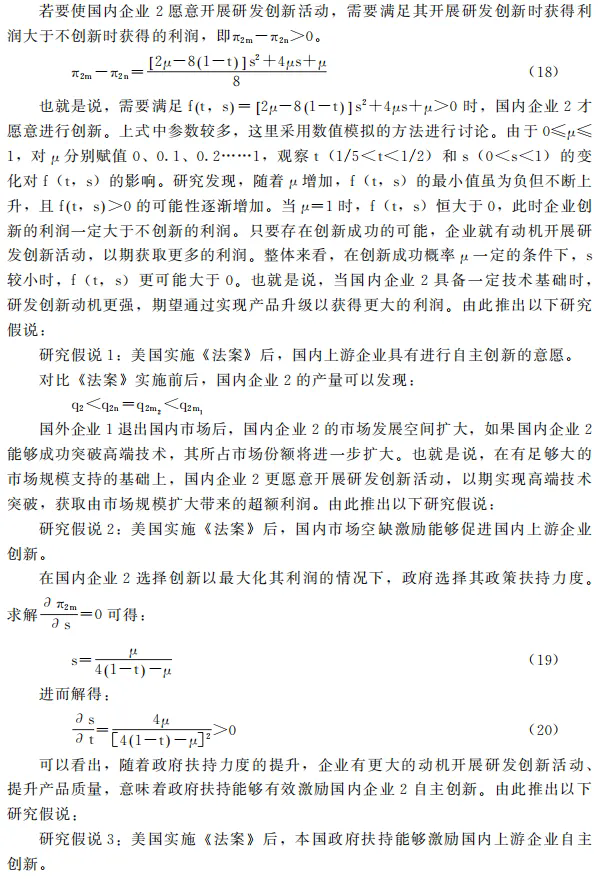

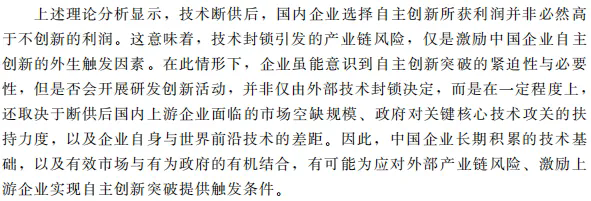

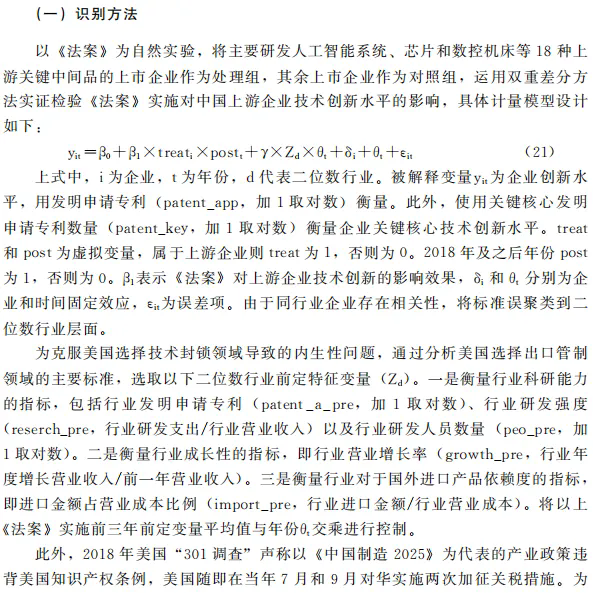

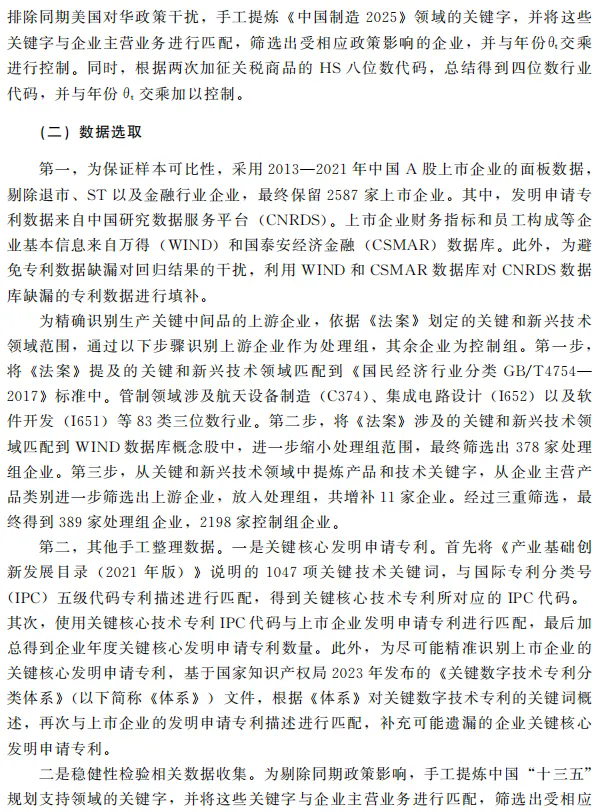

原文责任编辑:张天悦