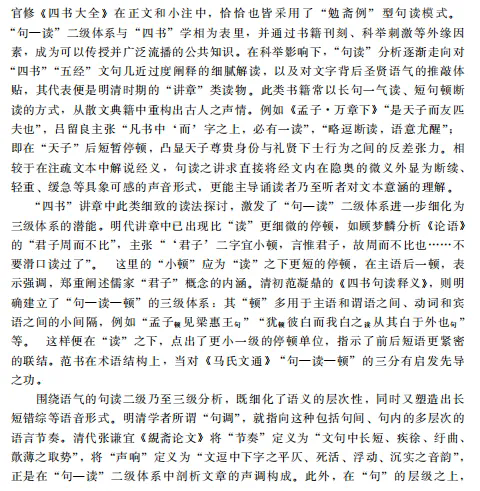

摘 要:中国传统语文学概念句读,除了被作为语义理解的工具,还包含韵律节奏、意脉层次、文体属性等丰富的文学批评内涵。秦汉以来,句读分析绵延于经学注疏和文学批评之中,是一种单级的“句绝”体系。宋元时期,理学主导下的儒家经典教育,促成了“句—读”二级体系的建立,并使之流传成为一种公共知识。明清科举之学对经籍语气的关注,推进句读分析的进一步细化深入,出现了“句—读—顿”三级体系。语义停顿的弹性空间与多级句读体系的形成,在句内、句间创造出复杂多变的声情效果,构建了诗、文、词等不同文类的节奏美学。句读作为意义的具声化载体,借助停顿疏密、长短错综等方式,建构了读者对文本的时间性感知,显示出书面媒介时代,“诵读”仍然在文学的理解和创作中发挥着重要作用。

关键词:句读;节奏美学;诗文批评;阅读史

作者胡琦,北京大学中国语言文学系助理教授(北京100871)。

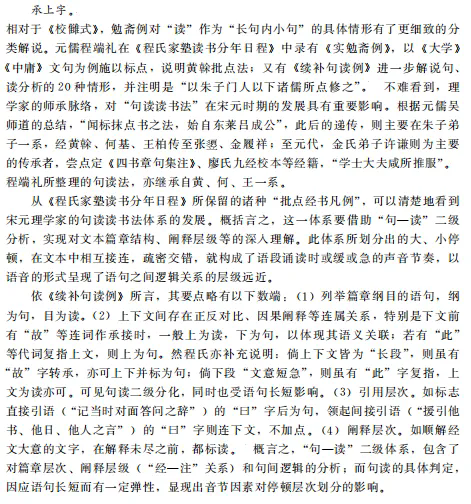

句读是中国传统语文学中的一个核心概念。对古人来说,离辞析句是读写能力的基础,句读切分的微妙不同,便会导向字面语义、情感倾向乃至深层义理的差别。然而何为句读?这一概念并非不证自明。现代学者的句读观可以《马氏文通》为代表,所谓“凡字相配而辞意已全者,曰句”,“凡有起、语两词而辞意未全者,曰读”,以语义完足与否划分“句”与“读”,是西方现代语法观念下的诠释。相形之下,中国古人则更强调句读的声音属性。如清代李兆洛为小学家钱绎《十三经断句》所作的序文中,便指出“独字不可诵,句而后可诵”,“当讽诵时,缓急出入周疏迟速高下之节出焉,而气随之,而心之解悟因之”,“古人之文如其口语,句读即其辞气云尔。”李氏之说揭示出句读与语言节奏的密切关联:句读在诵读中可以塑造缓急高下的声音变化,获得审美效果;同时,读者的理解活动也随此声气而产生。小学概念“句读”与文章学概念“辞气”的

一、“句”的单级体系与音义二重性

二、文体与声情:句式的音节性

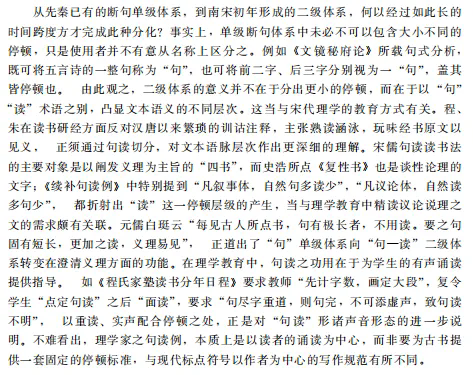

三、馆阁点书与理学教育:“句—读”二级体系之形成

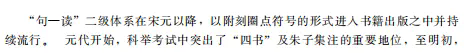

四、口吻与句调:从科举讲章到古文评点

五、连读与断读:诗歌句读中的意脉伸缩

六、文理与律调:词谱中“读”的运用

结语

在理论层面,句读所代表的中国古典节奏美学具有基础性、跨时空性、语言本位、文体聚焦、读者导向五个主要特征。

其一,句读作为划分语句停顿的手段,在塑造语言节奏的众多因素中居于基础地位。声调平仄、语词重复、轻重升降等手段,可以说都是在句读切分出的语言单位之上,进一步叠加、强化节奏感;句式长短、奇偶交错、语气缓急等更是直接以句读为依托。古典诗文的不同文体实现韵律节奏的方式各有侧重,而句读停顿则是一个跨文体的普遍标准。

其二,句读通过停顿,在语流中将语法、语义内涵作具声化的呈现,体现的是与理解息息相关的音义节奏。语音的历时演变,会在不同程度上影响后代读者对声调、押韵等节奏表征的认知,而语义理解则是跨越时代的“以意逆志”,保证了中国文学古今传承的连贯性。“五四”以后,新诗格律讨论中所谓“自然节奏”,实际上就可以追溯到古人的句读。因此,句读所指向的音义节奏,对今人理解古代文学经典乃至建立新的汉语文学节奏模式,都有重要参考意义。

其三,句读节奏美学是一种基于诵读行为的有声艺术实践,虽然也可能受到配乐的影响,但其“音乐性”主要体现为语言本身的韵律属性。诗、词等文体中的句读,大体上呈现出从受制于配乐,到脱离原始音乐语境、聚焦语言本身音义停顿的演变。例如《诗经》早期章句恪守传注,后期评点则尝试不同句读可能,以及词谱早期保留长句,后期划分“豆”断,皆其例也。这种现象反映了文学批评从音乐审美中独立,转而从语言自身探索其节奏模式的发展过程。

其四,句读在古代各种文体中普遍存在,而在不同文体中又有不同的焦点。除了诗/词/文、骈/散等大端区分,在古文内部,亦有议论文“读多句少”、叙事文“句多读少”等不同的表现。对句读的考察,应当成为古代文体学研究中的一个重要因素,对现当代的文体风格研究亦有参考价值。

其五,句读是读者借由文本通向作者的方式,但其重心尤在读者。作者之声(写作时之沉吟)被文字记录下来,其声音特征一部分会被字音、字数等有形形式承载,也有一部分会托诸句读这一隐藏于字里行间的无形形式。书面文本经由诵读,又重新被还原为声音形态,读者虽然未必能原原本本地“复刻”作者的“原声”,却能够以自己的“心声”,能动地实现与作者的“共鸣”。停顿、缓急乃至轻重高下等依托于句读的诵读特征,实质上反映了读者理解、感知文本的时间历程。在需要强调的语词之后轻微停顿,正是驰骋神思、想象意境的时间留白;长句一气读下,往往则是要短时间内在读者脑海中连续叠加语义密度,达到意蕴充足、劲健有力的表达效果。

概括言之,句读是关合书面、口头两种文学形态之枢纽。通过激发潜藏于文字中的声音属性,线性堆积的文字符号被赋予了长短错综的韵律形态,产生了一种音义结合的节奏美学。这正可以提醒我们,“书写时代”同时也是“诵读时代”,声音及其携带的意义、情感,构成了文学底层绵延不绝的生命力。

〔本文注释内容略〕

原文责任编辑:李琳