《思想战线》是由云南大学主办的综合性哲学社会科学理论刊物,面向国内外公开出版发行。自创刊以来,《思想战线》始终坚守学术阵地,与时俱进,勇于开拓,关注时代课题,聚焦研究前沿,形成了鲜明的学术特色和深厚的学术积淀。在我国哲学社会科学发展进程中,《思想战线》已走过半个世纪历程。以“民族、边疆、西部”为标识,以“繁荣学术、服务国家”为使命,从初创到跻身名刊行列,成为我国哲社界重要的交流平台与对外窗口,见证了新中国的学术崛起。

岁月流金:与时代同频的办刊史

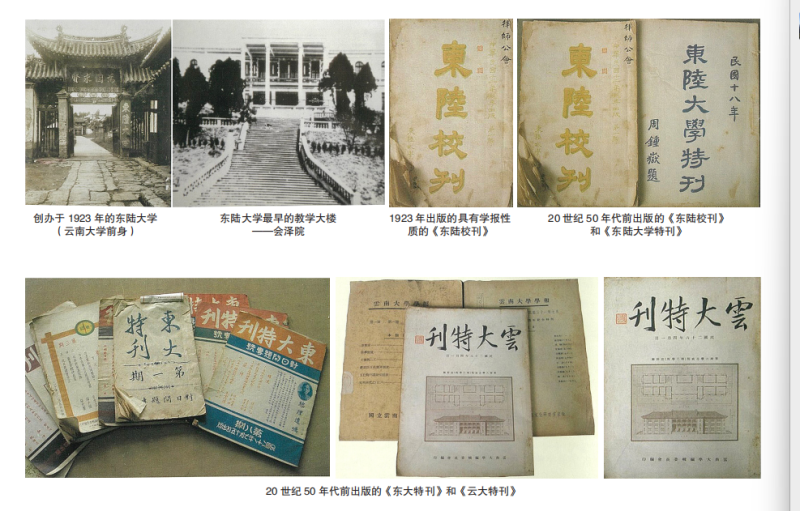

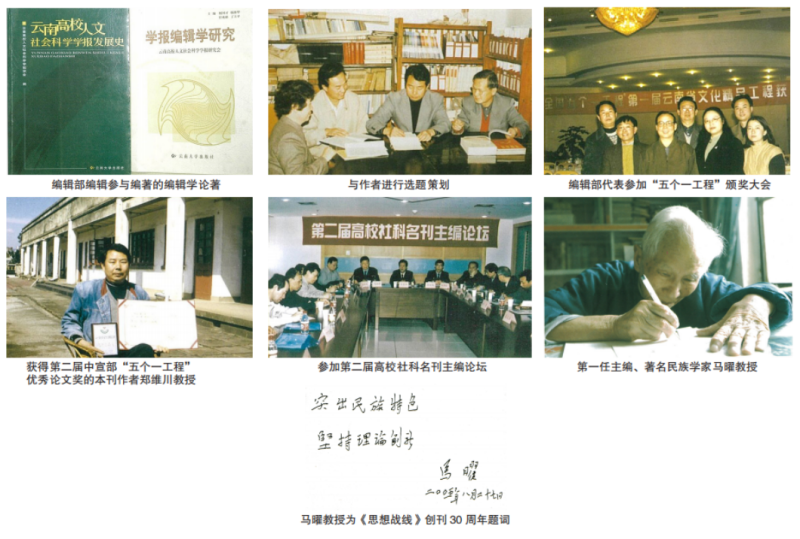

在云南大学102年的发展历程中,学校始终注重学术期刊建设。建校伊始,1923年,学校就创办出版了具有学报性质的《东陆校刊》,1950年前,先后创办出版《东陆校刊》《东陆大学特刊》《东大特刊》《云大特刊》等。在著名民族学家马曜先生的倡导和推动下,1975年,经教育部批准,《思想战线》正式创刊。作为哲学社会科学领域的综合性理论刊物,《思想战线》始终坚持“学术立刊”“注重原创”的办刊宗旨,立足边疆,服务国家重大战略和区域经济社会发展需求。

1975年创刊号发表马曜《庄蹻起义和开滇的历史功绩》,引起《光明日报》等的关注,10余篇后续讨论文章汇聚名家,使刊物崭露头角。1985年,周谷城题词贺《思想战线》创刊十周年,1991年创刊第100期,任继愈等共商发展,刊物发行量近十万册。

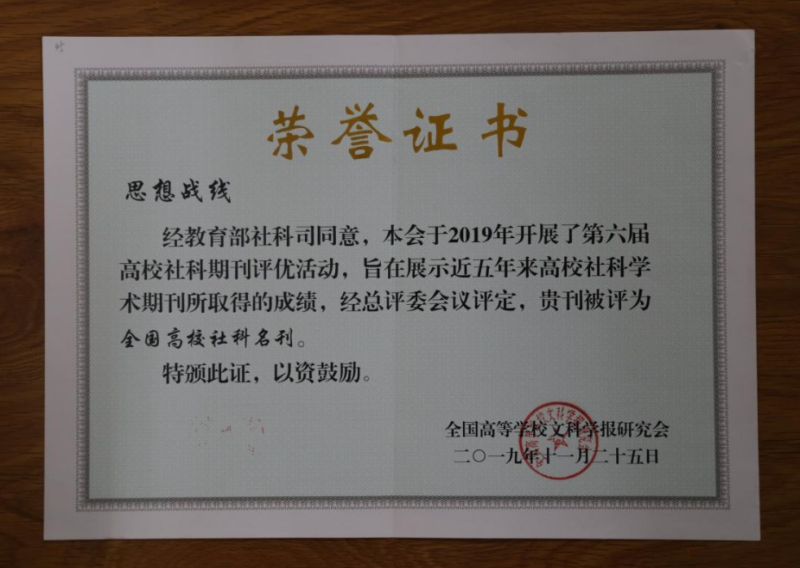

1992年,《思想战线》跻身首批全国中文核心期刊,1996年获“金誉杯”云南社科期刊一等奖,1998年入选CSSCI源刊,1999年获评“首届百强社科学报”,2002年获“全国双十佳社科学报”,2003年获“国家期刊奖”,同年成为首批教育部“名刊工程”建设期刊(唯一地方院校主办)。2012年跻身国家社科基金资助期刊行列后,《思想战线》迈入高质量发展阶段:2014、2019年两度蝉联“全国高校社科名刊”,2017年CSSCI综合社科期刊排名第10,2019年国家社科基金资助期刊考核获评“优秀”,在中国知网学术期刊影响因子年报(2020版)中,影响力指数(CI)学科排序居637种期刊中的第27位。

创刊50年来,《思想战线》与众多国内学术刊物并肩,共同构筑起展示时代精神的镜像,搭建起学术交流的平台。在不同的历史时期,它积极求索,服务国家战略,承担社会责任,坚守办刊追求。斗转星移,岁月更迭,但初心未改,矢志不渝。

创刊50年来,《思想战线》始终以敏锐的学术触角记录社会变革,累计发表论文8000余篇,积极推进中国哲学社会科学自主知识体系构建,成为中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系建设和创新的重要学术阵地。

创刊50年来,《思想战线》始终坚守马克思主义指导地位,聚焦中华民族共同体、边疆治理等重大命题,刊发一系列具有深度的理论文章。通过设立“新时代马克思主义”“民族学与人类学”“社会学”“历史学”“政治学”“民族政治-边疆治理”等专栏,搭建刊界与学界的桥梁,为构建中国特色哲学社会科学体系提供重要的理论支撑、学术支持。

守正创新:特色构筑学术高地

五十年风雨兼程,《思想战线》始终牢牢把握为人民服务、为社会主义服务的立刊之本,坚持“以学术谋生存,以特色求发展”的办刊之道,在坚守与创新中走出了一条独具特色的发展之路。聚焦重大理论与现实问题,推出具有思想穿透力的精品力作,为国家发展、民族复兴贡献学术力量。

坚定政治立场。自创办以来,《思想战线》始终以马克思主义为指导,用学术讲政治,在遵循围绕中心、服务大局的原则下,认真贯彻党的路线、方针、政策,严格遵守国家的各项法律法规,确保刊物始终沿着正确的政治方向前进。在办刊实践中,注重强化政治担当,及时开设专栏,做好主题宣传。不拘泥于单一的学科选稿框架,而是以具体问题为导向来策划组稿,立时代潮头,发思想先声。1931年“九·一八”事变后,《思想战线》的前身《东大特刊》特设对日问题专号,刊发抗日救国宣言及相关理论文章,充分展现了东陆大学师生的学术报国之志。改革开放和社会主义现代化建设新时期,《思想战线》发表文章《把真理标准问题的讨论引向深入》,对推动真理标准问题的讨论产生了积极影响。新时代以来,《思想战线》坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,新设“新时代马克思主义”专栏,深入学习研究习近平新时代中国特色社会主义思想,引领和推动学界对党的创新理论进行体系化研究、学理化阐释,以学术力量展示中国共产党的执政理念、智慧和成效。

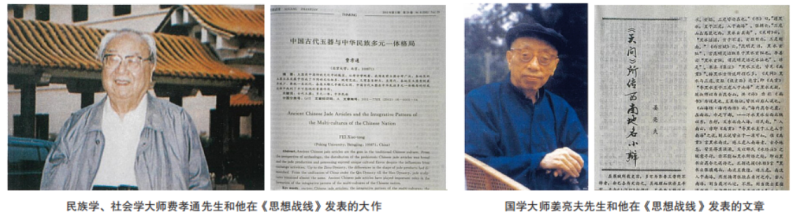

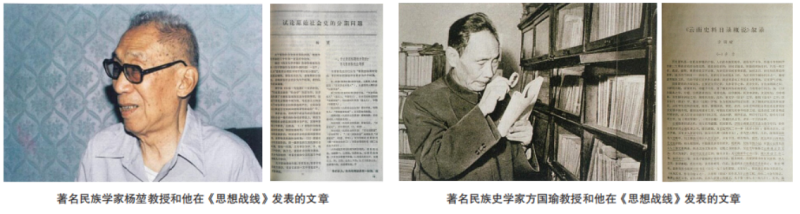

深耕特色发展。自创刊以来,《思想战线》以“民族”“边疆”“西部”为特色,不断策划开展一系列具有重要影响的学术讨论,吸纳了包括徐中舒、杨堃、方国瑜、林耀华、钟敬文、费孝通等在内的大批人文社科界重要专家学者的研究成果。创刊即设“云南少数民族历史研究”栏目,连载《云南各族历史大事记略》。2016年始设“民族政治—边疆治理”专栏,此后举办了“民族与国家”高端论坛、第三届“民族政治与边疆治理”高端论坛暨“中华民族与中华现代国家的建构和发展”学术研讨会,聚合了学术资源,推动了该领域的理论建构,推出了一批知名学者的力作,产生了重要的学术反响;2020年刊首设“新时代马克思主义”栏目,主动引导学界深化学习研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想,及其在边疆民族地区的实践研究,提升了《思想战线》围绕中心、服务大局的学术能力;2025年第5期起,《思想战线》恢复设立“边疆治理”栏目,积极发挥学术期刊引导新时代边疆史与边疆治理研究、推动中国自主的边疆学知识体系建设的功能。

强化制度创新。近年来,编辑部先后调整、制定了《编辑部岗位职责》《编辑部工作流程》《编辑部考核办法》《〈思想战线〉撰稿细则》《编辑部文稿讨论会上会稿件要求》《〈思想战线〉稿费发放办法》等10余类制度,并与作者签订《期刊作者承诺书》,杜绝学术不端行为,有力推动编辑工作制度化、规范化建设。此外,从2018年起,增加了综合性审校环节,进一步筑牢质量防线。在数字化建设方面,2013年起承担“中国高校系列专业期刊”部分数字化工作,2017年调整版式为通栏并开通微信公众号,目前已实现每期论文全推广,在2025年1-6月CSSCI源刊公众号阅读榜(综合社会科学)中排名第26位,数字化传播力持续增强。

硕果盈枝:学术与社会价值并重

五十年深耕不辍,《思想战线》在学术影响力和社会影响力方面均取得了丰硕成果,成为立足边疆、辐射全国、面向世界的学术名刊。

学术影响力方面,自20世纪90年代起至今,持续入选《中文社会科学引文索引来源期刊目录》(南京大学)、《中文核心期刊要目总览》(北京大学)、《中国人文社会科学核心期刊要览》(中国社科院);2010年、2014年、2019年,《思想战线》三次荣膺“全国高校社科名刊”。与此同时,刊物的国际影响不断扩大,美国国会图书馆、英国大英博物馆、日本国立民族学博物馆、加拿大多伦多大学图书馆等国际图书刊物收藏机构和国外著名大学图书馆纷纷收藏并将《思想战线》列为重要上架期刊。

社会担当方面,《思想战线》始终聚焦重大理论与现实问题,积极回应时代关切。改革开放以来,围绕真理标准问题讨论、社会主义精神文明建设等重大议题刊发系列文章,发挥了思想引领作用。新时代以来,紧扣铸牢中华民族共同体意识、边疆治理、乡村振兴、数字经济法治等前沿课题,推出了不少有分量的研究成果,为国家战略与地方发展提供智力支持。同时,《思想战线》编辑部现为全国高校文科学报研究会副秘书长单位、云南会长单位,是云南期刊界唯一的中国期刊协会常务理事单位,打造了一支政治强、业务精的编辑队伍。

赓续荣光:新时代再谱新篇

薪火荣光五十载,奋楫笃行谱新篇。展望未来,《思想战线》将继续坚守质量立刊、特色强刊的初心,聚焦前沿领域,加快提升学术组织力、人才凝聚力、创新引领力和品牌影响力,致力于打造立意高、文风正、学术强的精品期刊。《思想战线》将努力强化政治引领,围绕重大理论问题设置专栏;深化特色栏目建设,深耕铸牢中华民族共同体意识等研究领域,增设交叉学科栏目;提升办刊质量,拓展新媒体传播渠道;完善编辑激励机制,打造复合型队伍。

立足构建中国特色哲学社会科学自主知识体系的新时代使命,《思想战线》将进一步锚定核心方向,强化责任担当。以马克思主义为根本指导,引导学界把习近平新时代中国特色社会主义思想的原创性论述转化为学科概念与理论框架,以此确保办刊方向与学术创新的正确导向。深化“两个结合”实践路径,一方面聚焦中国式现代化中的边疆治理、共同富裕等重大现实问题,积极推动学术研究从基层实践和底层逻辑中汲取理论养分;另一方面深入挖掘中华文明突出特性,积极推动学术研究将“民为邦本”等传统思想资源创造性地转化为现代学术成果,夯实知识体系的文化根基。

在“三大体系”协同建设上持续发力。推动学科体系建设,巩固民族学、社会学、政治学等传统优势学科栏目,积极推动边疆学、区域国别学、中华民族学、中共党史上党建学的理论建构,大力培育交叉学科栏目,以此推动多元共生的学科生态体系构建。推动学术体系建设,突出原创能力建设,引导推动学界围绕重大命题开展协同攻关,推动传统研究方法与AI、大数据等现代技术融合,同时,积极推动学术共同体的建设,努力破解学术研究碎片化问题。推动话语体系建设,引导学术研究着力提炼具有中国特色的标识性学术概念,用国际上易于理解的逻辑与语言讲述中国故事、阐释中国理论、传播中国声音,让具有中国特色的学术成果走向世界,为回应人类共同关切贡献中国智慧。

五十载栉风沐雨,《思想战线》始终与国家发展进步同频、与学术报国强国同向。立足新起点,《思想战线》深入贯彻落实习近平总书记致云南大学建校100周年重要贺信精神,服务一流大学建设,为繁荣中国学术,推动构建中国特色哲学社会科学自主知识体系,推进强国建设、民族复兴伟业贡献坚实的学术力量。