在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年这一重要历史节点,《新编第二次世界大战史》(以下简称《新编二战史》)的出版引发了学界与公众的广泛关注。这部著作如何以新的视角、扎实的史料重构二战叙事,其背后蕴含着怎样的历史观与时代思考?近日,本报记者采访了中国历史研究院世界历史研究所所长、研究员刘作奎,请他解读这部著作的编撰初衷、学术创新及其对当下的深刻启示。

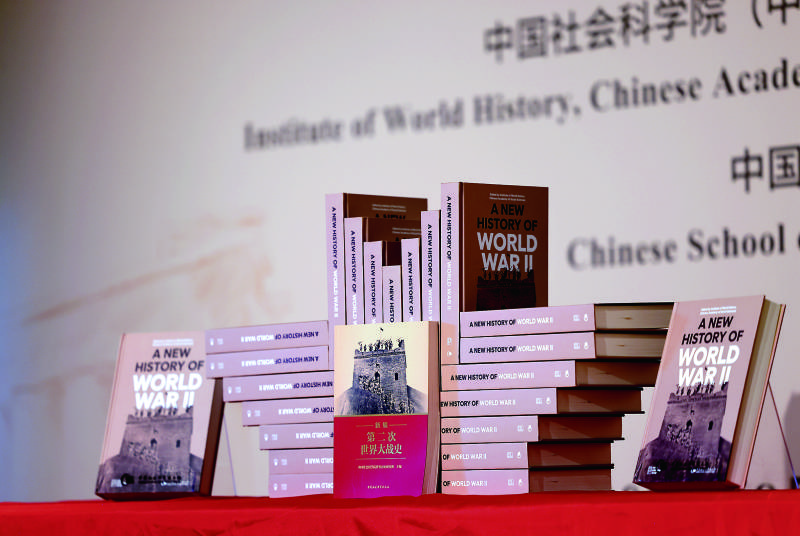

■8月28日,《新编第二次世界大战史》(英文版)在希腊雅典发布。 任睿明/供图

还原战争全貌 凸显中国贡献

《中国社会科学报》:《新编二战史》在全面还原第二次世界大战历史面貌方面有哪些独特之处?它如何系统地展现了战争的起因、经过、结果及对世界格局的影响?

刘作奎:八十载光阴流逝,二战的历史记忆在一些地方正变得模糊,甚至被刻意歪曲。历史虚无主义和修正主义的蔓延,对战后国际秩序构成了挑战。作为史学工作者,我们深感有责任编写一部能够体现中国特色和时代价值的二战史著作。《新编二战史》力图依托更为丰富的多国历史档案和扎实的研究基础,反映国内外学界最新成果。其核心目标在于弘扬正确的二战史观,驳斥错误思潮,纠正西方叙事中的偏见,打破西方话语垄断,从而构建中国自主的二战史叙事体系,传递和平发展的理念,为全球治理贡献东方智慧。

《新编二战史》系统性体现在几个层面。首先,通过剖析凡尔赛—华盛顿体系的内在缺陷和资本主义世界经济大危机,阐明战争爆发的深层结构性根源。其次,采用跨战区联动的视角——例如展现中国战场如何牵制日本兵力从而支援太平洋战场——来还原战争的全球性,强调反法西斯联盟的形成与协作。最后,深入剖析战后秩序的重建过程,凸显二战作为现代世界秩序转折点的意义,为理解当今的全球化与多极化趋势提供历史注脚。

《中国社会科学报》:《新编二战史》既全景式呈现了世界反法西斯战争的宏大画卷,又重点突出了中国人民抗日战争的地位与贡献。写作中是如何平衡这种全面性与重点的?

刘作奎:平衡的关键在于视野与方法。在内容上,《新编二战史》以翔实的多语种档案为基础,系统总结正确的二战史观,力求全面、客观地评价各国在反法西斯战争中的贡献。同时,着力全面呈现中国战场的伟大牺牲与战略价值,深入研究阐释中国共产党在抗战中的中流砥柱作用,并挖掘跨文明互助案例以及“全球南方”国家的战争经验。

在叙事架构上,我们坚持将中国战场置于世界反法西斯战争的全局中进行考察。具体而言,以世界反法西斯战争的整体进程为叙事线索,系统整合全球各大战场的史实,确保宏观历史的完整性。在此基础上,通过精心的史料遴选和章节设计,明确东方主战场的战略定位,深入阐释其如何牵制日本陆军主力、支援盟军全局战略,并以专章分析中国共产党中流砥柱作用与敌后战场的独特贡献。这种写法,使读者既能把握二战的全景脉络,又能深刻理解中国在其中发挥的关键作用,从而满足了读者对“公正历史”与“民族认同”的双重期待,这也是《新编二战史》广受好评的重要原因。

全球联动视角 多源史料互证

《中国社会科学报》:与以往的二战史研究著作相比,《新编二战史》在研究方法上有哪些创新?这些创新对学术研究和公众理解有何意义?

刘作奎:研究方法上的创新主要体现在三个方面:第一,采用全球史视角,并注重中、英、德、俄、日等多语种档案的比对与互证,突破了传统“西方中心论”的叙事框架,系统性地整合了非西方战场的历史价值,重构了二战的全球联动性。第二,在编年上遵循“十四年抗战”(即从1931年九一八事变至1945年)的范式,明确提出将九一八事变作为二战的起点,这拓展了战争的时间与空间维度,更清晰地揭示了法西斯扩张的连续性与全球性。第三,融合了军事史、社会史与文化史的多维分析,既关注宏观的战略博弈,也通过士兵日记、平民口述等微观史料呈现战争对普通人的影响,形成了宏大叙事与个体经验相统一的书写方式。

这些创新不仅为批判历史修正主义提供了坚实的实证基础,也为读者勾勒出一幅更为全面、公正的二战图景,特别是凸显了中国作为东方主战场的战略贡献与巨大牺牲。同时,鲜活的个案也增强了历史的代入感,有助于公众深刻理解二战的复杂性及其对当代世界的深远影响。

《中国社会科学报》:《新编二战史》引用俄罗斯、美国等多国档案达600余种。在史料的收集和运用上,该书有哪些新的突破?

刘作奎:《新编二战史》致力于系统整合多国档案文献,不仅在一定程度上填补了传统二战叙事中东方战场的史料空白,更关键的是通过不同来源史料的对比验证,揭示了一些长期被忽视或模糊的史实。这种扎实的史料基础,使我们能够尽可能超越意识形态的偏见,以实证精神重构战争的全貌,尤其在驳斥历史修正主义、澄清如战争责任等争议议题时,提供了更具说服力的证据链。

此外,我们将个人日记、口述历史等微观史料与宏观分析相结合,既保证了历史叙事的生动性,也增强了理论解释的深度和说服力。这种史料的丰富性与运用的深度,也增强了本书的公众吸引力。团队挖掘出的许多鲜活个案,例如华侨华人对祖国抗战的支援、中国人参与西班牙国际纵队和诺曼底登陆、亚非拉地区对反法西斯战争的支持等,打破了传统二战史著作的某些刻板印象,为读者提供了沉浸式的阅读体验。多维度叙事使得本书既能面向专业学者,也吸引了众多对战争中的人文关怀和全球史感兴趣的普通读者。

《中国社会科学报》:书中特别论述了多个战场间的联动与配合。这种视角对读者理解二战全貌有何帮助?

刘作奎:多战场联动的论述方式是本书的一个亮点,它极大地深化了读者对二战作为一场真正意义上的“世界战争”的理解。西方一些传统二战史著作受“西方中心论”或欧洲战场视角的限制,往往忽略了全球各战场之间的战略协同与内在关联。本书则以全球史视野系统阐释了东方与西方、前线与后方之间的动态联系。

例如,《新编二战史》详细分析了中国战场如何长期牵制日本陆军主力,直接影响太平洋战争的进程;探讨了北非战场与苏德战场的资源博弈如何塑造了盟军的战略选择;揭示了缅甸战役、租借法案运输线等跨战区协作如何支撑着整个反法西斯联盟的运转。这种叙事打破了时空隔阂,使读者认识到二战的胜负、资源调配和战略制定具有高度的相互依赖性。它还原了战争的复杂性,凸显了反法西斯战争的全球性与人类命运的共同性,为读者提供了一个既宏大又细腻的认知框架。

兼具学术价值与现实启示

《中国社会科学报》:在当今时代,您认为《新编二战史》受到广泛欢迎的现象,反映了社会对历史的哪些需求和关注点?

刘作奎:《新编二战史》受到的关注,深刻反映了当前时代变局中,全球社会对历史认知的多重需求。在国际格局深刻重组、西方话语垄断受到挑战的背景下,《新编二战史》以非西方视角系统重构二战叙事,不仅填补了“西方中心论”长期造成的叙事空白,也回应了国际社会对更加多元、公正历史评价的期待。

从国内来看,随着中国的发展和国际地位的提升,公众自然渴望本民族在二战中的巨大贡献和牺牲获得更广泛的承认。《新编二战史》对中国作为东方主战场历史地位的强调,契合了社会公众日益增长的文化自信。同时,面对历史虚无主义和修正主义思潮,《新编二战史》以扎实的史料和唯物史观进行驳斥,捍卫历史真相,这也呼应了社会对记忆正义的坚守。

更深层次看,当代读者寻求的不仅是对史实的还原,更是历史与现实的对话。在世界百年未有之大变局加速演进的今天,二战遗产依然深刻影响着全球治理体系。《新编二战史》通过分析战后秩序的形成,为人类思考如何应对当前挑战提供了历史镜鉴。它试图在回望历史中,面向未来,寻找智慧与和平的出路,这或许是其受到欢迎的根本原因。

《中国社会科学报》:在全球化和国际形势深刻变化的今天,重新审视二战历史,对当代社会有何重要的启示和意义?

刘作奎:二战后确立的国际秩序,其内核蕴含了多边主义精神,这为当前世界解决治理赤字、信任危机与地区冲突等问题提供了重要思路。那场人类浩劫时刻警示我们,霸权扩张、极端民族主义与意识形态对立将导致灾难性后果,而基于规则的国际秩序、大国间的协调与对话机制,是维护和平的重要保障。

同时,二战留下的历史记忆与和解问题,至今仍影响着国家间的互信与合作。唯有正视历史、跨越叙事分歧,才能构建真正包容的国际集体认同。当前国际社会应以史为鉴,从二战的深刻教训和反法西斯战争的伟大胜利中汲取智慧与力量,坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治,共同致力于创造人类更加和平与美好的未来。

《中国社会科学报》:《新编二战史》的出版在学术界引起了怎样的反响?是否促进了二战史研究的进一步探讨与交流?

刘作奎:《新编二战史》在国内外学术界引起了广泛关注和积极评价。学界同仁普遍认为,这是中国二战史研究领域的一项重要进展,展现了中国学者在该领域的深厚积累和协同攻关能力。著作不仅突破了传统的“西方中心论”叙事模式,也有力地纠正了西方史学中存在的某些偏见,特别是西方社会对中国在二战中巨大牺牲和贡献认识不足的问题,有助于国际读者更全面地理解中国战场的重要性。《新编二战史》已被列入中国社会科学院纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的重大成果、抗战史和二战史重大研究成果等。目前可观的销量,也是其受欢迎程度的直接体现。

《新编二战史》的出版也促进了二战史研究的国际交流与深度探讨。我们率先推出了英文版,并计划推出更多语种版本,这为国际学界了解中国学者的二战史观和最新研究成果打开了一扇窗。例如,在雅典举行的英文版首发式暨国际学术研讨会,就为中外学者提供了直接的交流平台。《新编二战史》随后也在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年国际学术研讨会、第十二届北京香山论坛等重要场合亮相并引发讨论,这些都将为未来的学术对话提供契机。

《中国社会科学报》:在您看来,未来二战史研究还有哪些值得深入探索的领域?《新编二战史》为未来研究奠定了哪些基础或提供了哪些启示?

刘作奎:我们认为,未来的二战史研究仍有广阔空间。其一,可进一步深入探讨亚洲、非洲、拉丁美洲等地区在二战中的角色及其对战后民族独立运动的影响,超越传统的大国叙事框架。其二,应更多聚焦于平民经历、性别议题、占领区社会变迁等底层视角,揭示战争对人类社会的深层影响。其三,关注跨国行动者网络,包括国际组织、难民、情报人员、反法西斯志愿者的跨境流动与联系。其四,分析比较不同国家二战历史记忆的建构差异及其对当代国际关系的潜在影响。

《新编二战史》为未来研究提供的启示可能是多方面的。在方法论上,其对多语种档案的运用与全球史框架的建立,为跨国比较研究和档案挖掘提供了范例。在叙事范式上,突破西方中心主义,以“东方主战场”为核心重构二战时空秩序,鼓励学者更多关注非西方世界的贡献。在理论层面,坚持唯物史观与实证研究相结合,为批判历史修正主义提供了扎实的学术模型。此外,书中对中国支援欧洲战场、亚非拉抵抗运动等边缘叙事的挖掘,也提示了未来在跨区域联动研究上存在巨大空间。总体而言,未来的二战史研究应朝着更加多极化、平等化的方向发展,兼具全球视野与本土关怀,在宏观叙事与微观经验之间找到更好的平衡。

◇中国社会科学报记者 陈雅静