在贺兰山东麓的戈壁滩上,九座巨大的黄土陵台沉默矗立了将近千年,它们就是后来被称之为“东方金字塔”的西夏王陵。陵区之内,270多座陪葬墓星罗棋布地环绕在帝陵周围。陵区每座陵台都建有两到三座碑亭,部分陪葬墓也有碑亭。这些碑亭如今早已荡然无存,大大小小的残碑被考古人员从碑亭遗址中一一清理出来,有4400余块之多。刻有文字的残碑给人们带来惊喜,但残碑破碎的程度又不免让人失望。因为依据这些破碎的残碑,我们至今还难以一一确定这九座陵台主人的归属,更不用说那270多座陪葬墓墓主的身份。尽管如此,学术界还是从支离破碎的残碑碑文的缀合拼接过程中获得了大量有价值的信息。

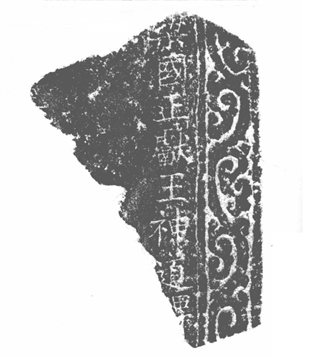

西夏陵墓葬群的墓主身份一直以来都是人们关注的重点。残碑碑文则是判定墓主身份的重要依据。182号碑亭出土有361块残碑,其中一块汉文残碑存有“梁国正献王神道碑”8字(见图一),据此可以直接判定这一陪葬墓墓主为梁国正献王。结合其他残碑可以缀合出神道碑的全称是《尚父太师尚书令知枢密院事梁国正献王神道碑》。正献王这一人物于史无载,李范文先生结合夏汉残碑,大致勾勒出了正献王的简单生平。其本为乾顺之母梁太后的宠臣,曾随太后亲征怀德军,深受重用,后因梁氏在政治上的覆灭而销声匿迹,直到西夏第八代皇帝遵顼才给他树碑立传。

图一 182号碑亭出土汉文残碑(图片采自《中国藏西夏文献》)

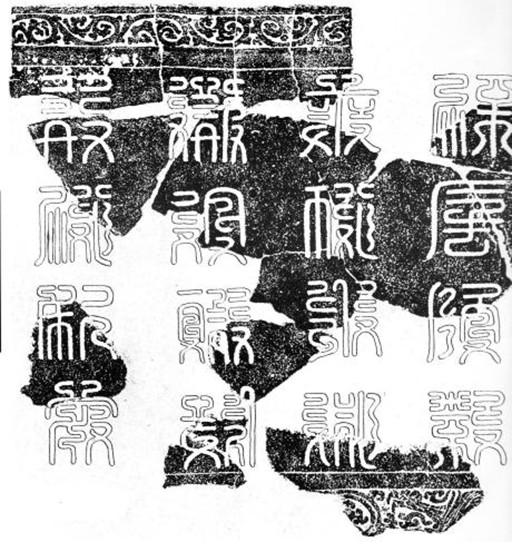

西夏陵残碑中,能如这一残碑直接就可以判定墓主身份的材料少之又少,更多需要通过缀合拼接而获取更多信息。7号陵是目前可以明确确定墓主身份的一座帝陵,墓主为西夏第五代皇帝仁宗仁孝。考古人员在7号陵西碑亭遗址出土的西夏文残碑中,发现了19块西夏文篆书残碑,拼缀起来为一方篆体碑额,共4行,每行4字,计16字。经李范文先生翻译,其文为“白高国大(大白高国)/护城圣德/至懿皇帝/寿陵志文”(见图二),据《宋史·夏国传》载:“仁孝殂,年七十……谥曰圣德皇帝,庙号仁宗,陵号寿陵。”碑文与传世史料的吻合,确证了7号陵为仁宗仁孝之墓。

寿陵西夏文碑篆额缀接图

寿陵西夏文碑篆额复原图

图二 寿陵西夏文碑篆额缀接及复原图(图片采自《中国藏西夏文献》)

两则材料于墓主身份的考证具有决定性作用,还有重要的补史、证史价值。类似的补史、证史材料不少。以西夏陵残碑中出现的人物为例,西夏文、汉文碑文中多次提到“皇太子绍隆”这一人物,李先生推测其可能为仁孝之长子。这一皇太子史书中并无记载,是一则完完全全的新材料。而关于郭成、成安公主、乞勒等这些人物,则可与史书相印证。补史、证史之外,西夏残碑碑文还可以正史书之误。例如,《宋史·夏国传》《西夏纪事本末》都记载了西夏改元乾祐的时间是在宋乾道四年(1168年),然而西夏陵碑刻中有一西夏文年号,汉译为“午十七年”。李范文先生考证,西夏年号超过十七年的只有天盛和乾祐,按甲子纪年,符合这个西夏年号的只有乾祐丙午十七年(1186)。如此前推,西夏改元乾祐的时间应该是宋乾道六年(1170)。类似的是,西夏改元天盛的时间,《宋史·夏国传》《西夏纪事本末》记载为宋绍兴十七年(1147),西夏陵碑刻中有一“(天盛乙)酉十七年(1165)”西夏文年号,李范文先生同样考证,推知改元天盛时在宋绍兴十九年(1149)。而后来刊布的大量西夏文文献关于天盛、乾祐年间的纪年,进一步证实了《宋史·夏国传》《西夏纪事本末》的错误。

西夏残碑碑刻还见证着中原文化在西夏境内的深远影响。西夏陵残碑碑刻既有西夏文碑刻,也有汉文碑刻。虽然我们暂时还不能确定它们是否是互为译本,但汉文碑刻的大量存在说明汉字以及汉字记录的汉语,在西夏境内是广为通行的,这一现象既说明了汉民族是西夏境内的主要民族,也反映了中原文化在西夏境内有着重要的地位,这是民族交往交流交融的一个重要表现。

文字如此,碑文内容也是如此。《宋史·夏国传》记载,宋绍兴九年(1139年),“灵芝生于后堂高守忠家,乾顺作《灵芝歌》,俾中书相王仁宗和之”。在西夏陵7号陵东碑亭出土的汉文残碑中有一首《灵芝颂》,其辞曰“于皇……俟时效祉,择地腾芳,金晕……德施率土,赉及多方,既启有……”难以确定,7号陵的《灵芝颂》就是乾顺所作《灵芝歌》。但《灵芝歌》在汉代乐府诗中早已出现,且相传为班固所作,此后代有作品流传,成为文学作品中的一个重要题材。西夏的《灵芝歌》与《灵芝颂》极有可能是两个作品,后者明确采用四言的形式,从形式到题材内容都是承汉文诗歌母体传统而来的。

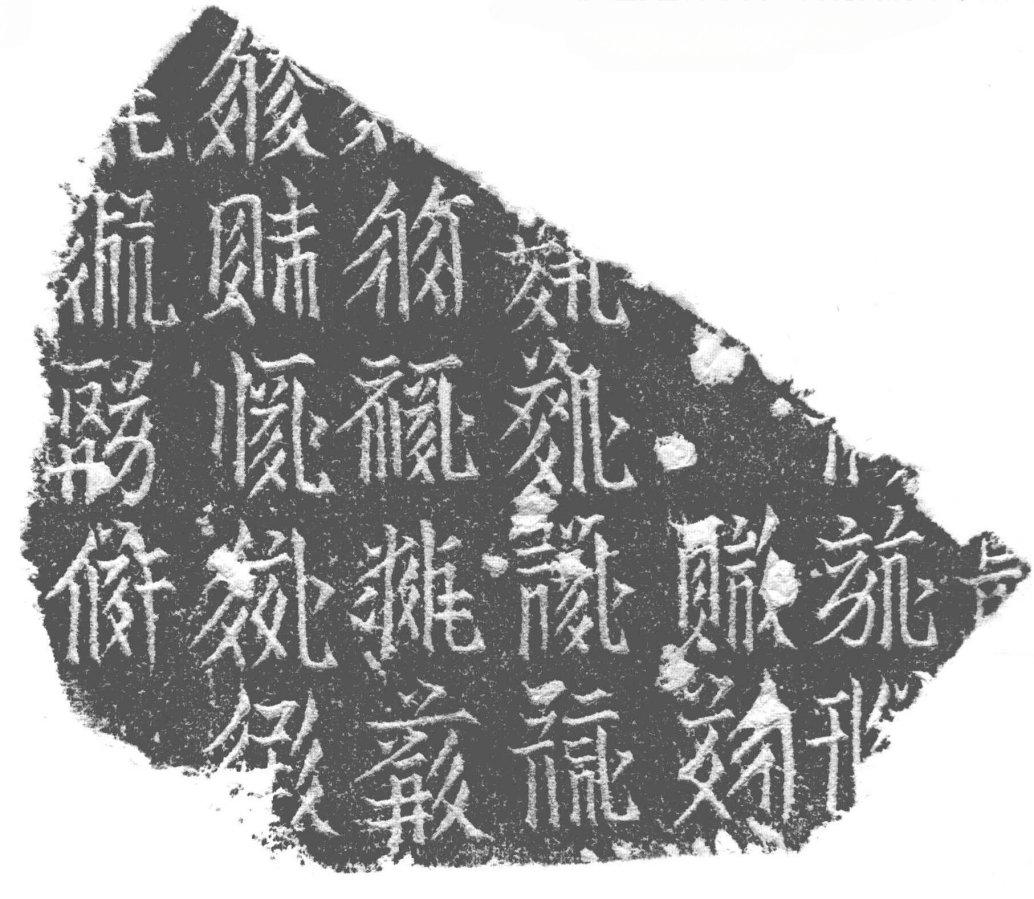

碑刻书写过程中,也反映出了汉字的书写文化在西夏书写文化中占有重要的地位。汉文书体的篆书,在西夏陵碑刻中既有汉文篆体,也有西夏文篆体。7号陵西夏文篆体,线条婉转瘦劲,据书法专家介绍,它明显承袭了李阳冰的小篆线条。楷书碑刻,7号陵汉文残碑,则与颜真卿早期碑刻《多宝塔碑》结字、笔法相似。西夏文碑刻也具有汉文碑刻的影子。章法上,取纵横相安之法,与汉文残碑相似,但西夏文笔画繁复,较之汉文残碑略显拥挤;字形方面,中正平稳,呈左上紧、右下松的形态,汉字书写中的避让关系在繁复的西夏文中体现得更加明显;笔画方面,汉文楷书的藏锋、露笔同样应用于西夏文笔画书写中。西夏碑刻书写中还遵循平阙制度。平阙是古代书写礼仪中的一种重要格式,汉文古籍、碑刻中普遍使用。西夏陵碑刻中不但汉文碑刻采用平阙制度,西夏文碑刻遇重要称谓同样采用相同的方式(见图三)。

图三 6号陵西碑亭出土西夏文残碑(图片采自《中国藏西夏文献》)

西夏残碑虽残,但只言片语,通过缀合拼接,不但可以帮助确定墓主的身份,补充、佐证或修正汉文史料,还见证着中原文化在西夏境内产生的深远影响。随着残碑缀合拼接工作的推进,西夏陵残碑碑刻将会提供更多更有价值的信息。残碑缀合拼接工作任重道远。

(作者系宁夏大学西夏学研究院研究员)