摘 要:民间寓言的完型要素包含动词性成分、名词性成分和训语,前二者合为故事。动词性成分常见闭合、反闭合及复合型。名词性成分可大致切分为通名、喻名、专名三个区间,映射关系的限定性依次增强,意义空间随之缩减。训语的使用则有无训语、内训语、外训语、内外兼具的双层训语四种情况,故事的寓意逐渐彰显。寓言和其他文体之间并非截然两分,而是呈谱状排布。完型的文体感最鲜明,以上要素的任意一种发生改变,文体风格也将随之转化。编创者可将要素视为变量,利用其修辞特性,重新设计三者的比例关系,打破文本的平衡状态,从而重塑民间寓言,实现预期的叙事效果。

关键词:寓言;名词;训语;口头文学;故事学

作者王尧,中国社会科学院民族文学研究所编辑(北京100732)。

在各类民间文学概论著作中,寓言常被视为广义民间故事的下属类别,与笑话、传说等并置;中外文学史上又有作家创作的寓言小说、寓言诗、寓言散文诸文体。笔者无意重述寓言的中西方词源及其复杂流变,化繁为简约略言之,各种定义普遍认同的一点是,寓言具有双层意义:一层是字面意义,它同时传达了另一层相关的意义。此外,常森强调,寓言是表达方式,“是作家或说话人为了在读者或者听众那里达成更好效果,而采取的语言表现手段”。民间寓言负载教育、劝导等社会功能,通过具体的故事说明抽象义理,故又多伴有“道德”“教化”“醒世”“劝谕”之名。民间寓言以口语为主要媒介,演述人直接面对听众。如何进行有效言说,是演述人有明确预期的现实问题。因此,对民间寓言的表达方式、文体形态的考察必须纳入接受者和语境的维度,才不至于偏离主轴。为受众而存在的寓言,其文体特色由何而来,如何生成?以及,基于这些特质,民间寓言如何被改写和应用?再进一步追问,文本形态如何表现文体特征,承载文体的社会功能?从形态特征定义文类,分析诸口头文类的风格(如寓言的多义、传说的实感、笑话的幽默、史诗的宏大)如何由文本内部输出,这正是可借故事学方法和民间文学视角归纳总结的。

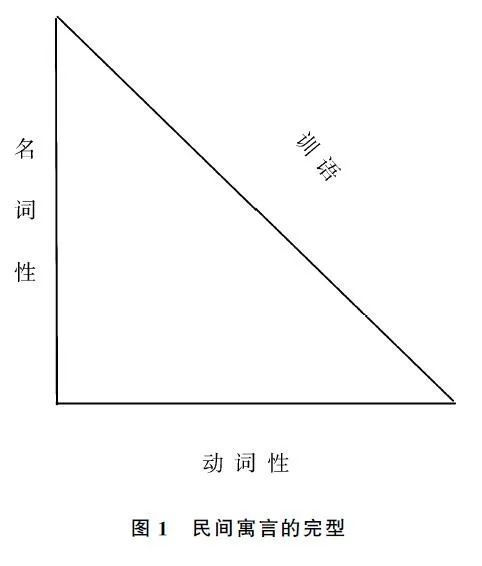

经过对大量民间寓言的形态分析,笔者将其分解为三方面:动词性成分、名词性成分和训语。前二者合为故事。在这三方面均具备明确要素者,通常被视为民间寓言无疑,可称为完型,见图1。

完型指的是一种认知定势:人倾向于从整体上认识事物,对整体的知觉经验大于部分之和。一个不完整的图形总是要趋向完整,如一个不完整、有缺口的三角形,会被想象为一个完全闭合的三角形。本文以民间寓言为对象,兼及与之共享同类题材和特质的文人寓言,希望构拟一个以完型为原点,向外辐射、延伸、变形的文体模型,以此呈现“心理—口头—书面”的双向过程。

一、动词性:闭合、反闭合、复合型

民间寓言的情节清晰,人物极少,口头性、模式化特征突出,是极简形态的民间故事。此处需引入依托于动词性成分的民间故事的基本结构。一个民间故事中最高级别的缺失或紧张状态为“核心缺失”,它可以是主角追求的对象、目的,抑或是人物具有潜在变化可能的一种状态,如主人公面临危险,或欲做某事。围绕“核心缺失”,诸角色之间形成故事中最重要的关系。民间故事的结构通常包含三个环节:“核心缺失发生—针对性行动—结果”,三环节的逻辑顺序表示事物状态的变化过程。第三环节“结果”常见两种状态:闭合与反闭合。如果核心缺失消除成功,我们就可以说故事闭合,消除失败则为反闭合。闭合与反闭合是同一行动的两种极端化结果,在故事中经常具体化为一组反义词,如赏与罚、胜与败、存与亡、爱与恨。民间寓言的常规结构可就此归纳为以下三种:闭合、反闭合与复合型。

反闭合结构是极普遍的寓言形态。如世界范围的故事类型“狼来了”,此引《伊索寓言》“开玩笑的牧人”:

有个牧人赶着羊到村外较远的地方去放牧[核心缺失:暗示可能有关的危险],他常常开玩笑,高声向村里人呼救,说有狼来袭击他的羊。有两三回,村里人惊慌地跑来,又都笑着回去[针对性行动]。后来,狼真的来吃他的羊了。他放声呼救,村里人都以为他照例又在开玩笑,没有理他。结果,牧人的羊全被狼吃掉了[结果]。这故事是说,说假话的人会得到这样的下场:他说真话,也没人相信。[外训语]

中国古代民间故事守株待兔、刻舟求剑、郑人买履、邯郸学步、东施效颦等,皆为反闭合结构。反闭合构成民间寓言的文体特色之一。与民间寓言形成对比的是幻想故事,后者以闭合结构的大团圆结局最为多见。一则大团圆结局的故事,一定是负载正面价值的主人公消除核心缺失,并封闭了制造新缺失的全部可能。故反闭合结构的寓言演述语境中,演述人往往会首先调整受众预期,如在故事开始前先以训语提出预告,将受众心态引导至一个反大团圆的轨道上。

单一的闭合结构在民间寓言中也大量出现,主人公在行动环节付出种种努力,消除核心缺失,实现目标或获得奖赏。如动物寓言中的乌鸦喝水、丑小鸭长成白天鹅。亦多见于历史人物,如“铁杵磨成针型”故事常托名李白。明张岱《夜航船》:

彭山象耳山下,相传李白读书山中,学未成,弃去[核心缺失]。过是溪,逢老媪方磨铁杵,白问故,媪曰:“欲作针耳。”白感其言,遂卒业[针对性行动、结果]。

一说主人公为真武大帝、地点为武当山,名词变化使得文人传说转为宗教传说,然闭合结构及其激励性的叙事目标未变。《愚公移山》(《列子·汤问》)也采用此种闭合结构:愚公与子孙、邻人的行动,与智叟之辩,皆为针对性行动。

为了强化反闭合的教训意味,故事家时常增添一个同样行为的闭合过程,形成“反闭合+闭合”的复合结构。如龟兔赛跑故事中,得反闭合者为兔,闭合者为龟。此类寓言通常含有两个性情迥异之人,面对同一局面做出相反举动,或是一个人物分别做出两次矛盾的行为,以展示一种对立格局。复合型常见于两兄弟、两姐妹、穷人与富人为主人公的民间寓言,弱势的一方行善事,得好报(闭合);强势者因恶行、无理、势利言辞遭报应(反闭合)。闭合与反闭合的顺序并不固定,有时对调位置也不影响叙事的展开。这种复合结构可进一步复杂化为三次、四次甚至更多行动过程,以使叙事效果变化。

以上三种结构方式主要依据推进故事情节的动词性成分,无论故事主人公、时间、地点、物品等名词性元素为何,都不影响对闭合、反闭合或复合型的判定。

二、名词性:通名、喻名、专名

寓言的角色行动是用动词性的结构暗示一种人类行为模式,由此以一个故事影射另一个(些)故事,以一种表文本发散出另一种(些)潜文本。文本之间的相似点既存在于动词性成分的组合,也存在于名词性成分中。任何一则叙事都有被阐释的潜能,区别在于其可阐发的意义空间的容量。影响意义空间的另一关键在于故事中的名词,包括人名、地名、物名、时间(朝代)名等,名词的意义协同限定了故事映射的范围,据此,名词性成分的区间可大致分为通名、喻名、专名三段。

专名概念起于传说研究,“是统一传说中的实存之物与虚构之物的逻辑工具”。专名指向实存之物,通名指向虚构之物。专名可以使受众感到虚构的故事好像确有其事。一则文本中的专名愈多,受众的实感体验愈强,该文本愈近于历史叙事。相反,若文本中多用通名,则实感性弱、虚构性强,其引譬连类、可供领悟感发的空间愈阔。中国古代大量成语故事,所涉几乎全为通名,被普遍接受为寓言。若将其中通名替换为专名,则接受心理转为首先考察史事。喻名介于二者之间,它在一定程度上指明了阐释的方向。当其他因素不变,仅以名词性元素为变量时,故事潜在的阐释空间为:通名>喻名>专名。

其一,故事中全为通名的情况。以动物寓言为例,动物名并无具体人事的指向,仅仅负载一些抽象特质,甚至连这些特质也不必有,所以其指涉现实人事的空间极为阔大,可阐释的面向亦层见叠出。有时,故事虽有具体人名,但是该名称并无他指,如“放羊娃王二小”“藏族姑娘央金”“晋人”,即便替换也不会影响意义,这仍然是典型的通名。

其二,喻名直接点明了某种抽象的性格特征,如“愚公”“智叟”,“王恩”“石义”(忘恩、识义);囿于认知的摸象“盲人”,能解答难题的“巧媳妇”,盲从别人的“傻女婿”。以喻名道破所指,角色的性格和能力便无须赘言,喻名本身就负载预设功能,寓意显豁甚至单一。这种“基于叙述目的”的命名“就像是为随后情节铺成的发展轨道”,“帮助听众确切地把握情节发展的方向”,受众只能在这一既定维度的正反两面展开诠释。

其三,全用专名者,多依托具体史事,如曹冲称象、孔融让梨、越王勾践卧薪尝胆。寓言使用通名和专名的不同效果,可以“戏后误国型”故事为例。大致是:古代一君王为取悦皇后(或酒醉),竟举烽击鼓作乐,诸侯百姓赶到方知被戏弄。后果有敌情,君王又举烽击鼓,诸侯、百姓不至,君王兵败身亡。此类型故事主人公的专名有别,《韩非子·外储说左上》为楚厉王,而后世流传极广的异文主人公为周幽王,地点为骊山。该故事与前述“狼来了”共享同一反闭合结构,然而“狼来了”全用通名,此类型的人、时、地皆为专名,意义空间迥乎不同。

由是以观,使用通名和喻名便于虚构故事,以摆脱现实感的束缚,主人公的情绪是有限的,语言和行为几乎是某种抽象特质的具象符号。寓言被认为故事简单而人物性格突出,正在于行为的极端化法则。承担重要功能的主人公将一种行为做到极致,使此一行为所体现的性格达到顶点。因此,一个人物只能代表一种性格,具体人名无意义,故多用通名、喻名。对故事中人、物、时、地选择何种方式命名,取决于演述的目标,目的是排除可能引发的其他联想,避免不确定性对寓意造成干扰。名词性成分参与规定了受众的期待视野、文体感觉和接受效果。

三、训语形式四种

故事需具有特定的意义指向,这被认为是界定寓言文体的重要标准。问题是,意义指向如何规定,由谁规定?是否存在反例,即指向并不明确,甚至是发散的,受众可做出多种解读?以上问题的关键在于寓言的训语。寓言被视为“永恒的格言”,训语相当于将有连续情节的叙事压缩而成的“题旨”。说理功能明显的文人寓言,多取“故事+训语”的方式调用民间素材。民间文学没有版权,任何人都可以取用加工。民间寓言所具有的开放性、多义性,正来自故事与训语之间的疏离关系,二者本身均具有一定的独立品格。

故事与训语的关系有如下四种:无训语、内训语、外训语、内外兼备的双层训语。故事的意义空间在这四种情况中逐步收缩,寓意缓缓彰显,在双层训语中最明确。

第一种为无训语,故事通过结构、情节、角色形态赋予,借助受众对语境的共同感知,达成阐释义理的叙事目标。由于无训语,阐释的指向不确定,故事的意义空间几无边界。这种不含训语又带有寓言意味的叙事模式常为作家采纳,使作品具有余味无穷、意在言外之感。“意在言外”还是“意在言内”,训语的显隐取决于演述人、作家的预期。

第二、三种形式分别为“故事加内训语”和“故事加外训语”。内训语来自故事中人物视角,外训语则来自叙事者视角。前者如:狐狸欲吃葡萄(核心缺失),费尽心思(针对性行动)却摘不到(结果:反闭合),便自语“葡萄一定是酸的”(内训语)。后者如“揠苗助长”,该故事在民间口头长期传播:

宋人有闵其苗之不长而揠之者,芒芒然归,谓其人曰:“今日病矣!予助苗长矣!”其子趋而往视之,苗则槁矣。[付诸行动,结果失败的反闭合结构]天下之不助苗长者寡矣。以为无益而舍之者,不耘苗者也;助之长者,揠苗者也。非徒无益,而又害之。[叙事者视角,为外训语](《孟子·公孙丑上》)

内、外训语不仅取决于说话人身份,其传递寓意的效果亦有浅深之别。一方面,内训语借助故事中人物之口发出,因此与故事情节勾连,有时人物所发感慨本身也构成情节的一部分;另一方面,内训语往往由前面的情节生发,故议论的视角受限,仅以故事中人物声口就事论事。外训语则跳出故事场景,以置身事外的旁观者视角发出,其可自由挥洒的空间相对较大。

使寓意边界封闭、功能最显明的叙事模式是第四种:故事加内外兼具的双层训语。《伊索寓言》往往在故事内借动物之口先训示一次,讲完故事后由叙事人再次训示。如“鹿和狮子”:

鹿逃避一伙猎人,躲进山洞去。一只狮子遇见他,把他捉住了。[鹿的行动失败,反闭合]鹿临死时说道:“我真不幸!逃避猎人,反而落在最凶猛的野兽手里!”[故事人物的视角,内训语]这故事是说,许多人为逃避小的危险,反而遭到更大的危险。[叙事者视角,外训语]

民间寓言的训语解说往往伴随着演述人和受众的互动,然而由于故事与训语的疏离关系,训语时常被搜集整理者所省略。在民间文学的记录史中,“故事+训语”常被简化为仅有故事而无训语的形式。我们在面对文字文本时,须记得口头演述有随时生发训语的内在冲动。

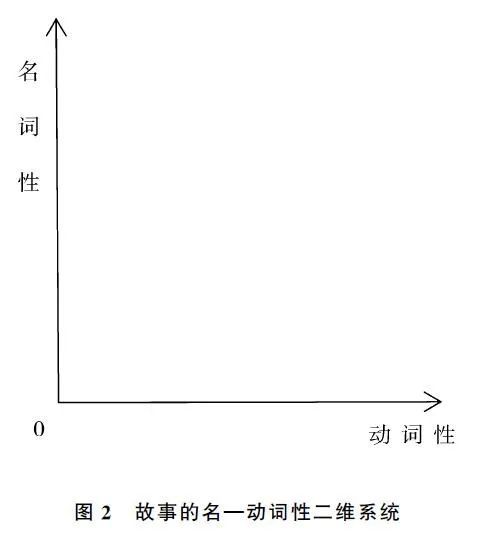

设想在图1寓言的完型三角中,如无训语,则三角形仅存动词性、名词性两条边,由二者框定的意义空间呈开放状态。动词性、名词性是故事的两个动态、弹性的维度,可想象为彼此垂直的坐标轴,其有机组合构成故事的名—动词性二维系统,如图2。

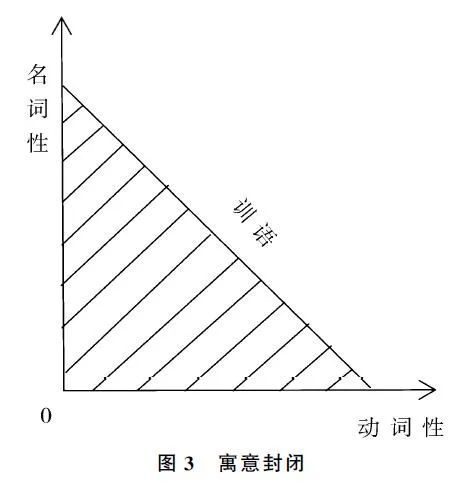

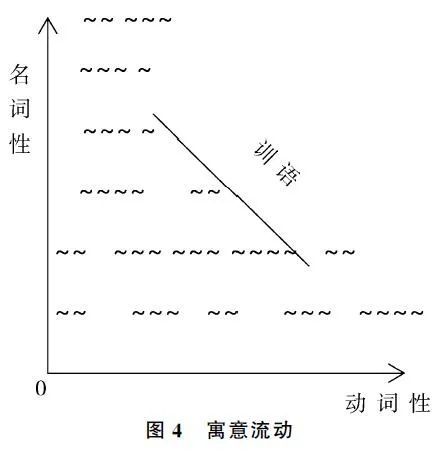

训语在一定程度上限定了寓言的意义空间,它并非凭空生造,必由故事触发,触发的机关可理解为训语与故事系统的交点。在完型三角中,表示训语的这条长边覆盖于故事系统之上,可能将原本开放的意义空间完全封闭,如图3。训语与故事的名—动词性二维系统有明确交点,三要素合力将意义空间限定在阴影范围内,寓意相对明确,似一潭静水。也可能部分限定,即表示训语的长边呈漂浮状,好像揭开了所覆之物,意义空间为半开放状态,寓意如一泓活水,获得汩汩流动的自由,即图4。

四、完型要素作为变量

民间寓言作为口头传统文类,具有变异性、新生性和开放性,这种生命活力使其没有完成态,只有进行态。对此活态的传统资源,编创者可将作为民间寓言整体直感来源的三要素视为可强化、弱化甚至取消的变量,利用其修辞特性,重新设计三者的比例关系,打破平衡的文本状态,从而改写、重塑民间寓言,实现预期的叙事效果。

(一)动词性

民间寓言通常包含完整的“核心缺失发生—针对性行动—结果”三环节,若某一环节缺失,它在口头传播过程中必将被演述人补齐,这是口头文学的一般规律。但在文人创作或经过改写的民间题材寓言中,三环节或许被整体取消,自然也未必采用闭合、反闭合结构,甚至看不出明显的角色行动过程,而以如人物对话、辩论和静态描写为主。

即便保留了三环节的整体结构,对其中任一环节施以重复、变形、强化或弱化等技巧,寓意也会发生流动。若要为故事赋予悲剧意味,编创者在第二环节上一定为正面主人公选择“针对性行动”作为情节发展的方向,并全力展开叙述,然后在第三环节续以“反闭合”结局。强化反闭合的第二环节,便于寓言发挥教育功能,因此这一结构常为文人创作寓言、有训诫指向的历史叙事、哲学著作所采用。如《扁鹊见蔡桓公》( 《韩非子·喻老》),扁鹊三次进言疗疾均被拒绝的过程共同构成第二环节“针对性行动”,是作者着墨的重点。《庄子·应帝王》倏、忽二帝为报浑沌之德(核心缺失),为之凿窍(针对性行动),七日而浑沌死(结果:反闭合),酿成悲剧,且三者皆为喻名。作者最希望读者深思的哲理,可借助反闭合形式传达。闭合结构亦常为各类寓言故事采择,取其行动过程曲折艰辛与实现目标之间的巨大张力。主人公或有失败经历,其亦将作为最终消除闭合的铺垫而得到书写。

闭合与反闭合是从故事主人公的视角界定的,其成功或失败,仅具有文本内部的形态意义,不能等同于文本外部的语境意义,包括道德、价值观、哲学和宗教思想等。文本形态作为故事语法,具有多义性。语境意义只能在文本意义框定的范围内择取,形态意义大于语境意义,且形态本身不负载价值。对故事进行形态研究的前提是,必须将故事的形态与意义明确区分开来:主人公的行动成功不代表正向价值,失败也未必等于负面意义。“故事生产的关键步骤不是意识形态,而是结构形态。结构框架设计好了,所谓的伦理正当性、思想意义、宗教情怀,都可以通过平庸的背景交代来解决。”

多数情况下,民间寓言主人公的行动结果与意义是一致的,好人成功得好报,坏人失败遭报应。这种模式可以被应用或改造,以深化层次和导向多元意义。常规方式是保持形式与意义一致:诚实的人通过了考验,先得到作为褒奖的财富,后来变得贪心,丧失财富,受到惩罚,展现一个人物的堕落;也可将这两种对比性行为的顺序调换,塑造一个人物的成长。另一种方式是将此种形态—意义一致模式进行反转,使形态(主人公行动成功)与意义(道德理想毁灭)之间形成反差。伊索、拉封丹、克雷洛夫均曾讲述擅长欺诈的狐狸从乌鸦口中骗取奶酪,代表霸权的狼强词夺理吃掉小羊,此类“针对性行动—结果成功”反而使整个文本蒙上一层批判现实的色彩。闭合未必具有积极意义,也可能指向道德败坏、信任崩毁、是非颠倒、小人横行等浊世乱象,进而营造出一种末世之感。以此类推,故事可以设计多个正面、反面人物,与闭合、反闭合结局交叉匹配,构成各种角色与行动过程的组合,以展示行动与价值之间错综复杂的纠缠。

闭合、反闭合是民间寓言的常见模式,至于宗教寓言、哲学寓言等超出了本文的考察范围,需另作研讨。不过笔者相信,具体形态有别,而由名、动词性两个维度构成的故事系统是稳定的。在此基础上,编创者可以根据需求对故事进行多向的改造。

(二)名词性

寓言与一般性的历史故事是何关系?真实的历史人物、历史事件,可被视为寓言故事吗?争论的焦点在于,该史事是否具备双层含义和映射关系?或可借助名词性元素理解。“折箭训子型”故事主人公在《伊索寓言》中为农夫和他的孩子(通名)。该故事类型又见于《魏书·吐谷浑传》《蒙古秘史》:《魏书·吐谷浑传》阿豺训示诸子,命母弟慕利延折箭,用专名;《蒙古秘史》阿阑豁阿折箭训子,情节未变而专名全部变化,故事背景与第二则完全不同。历史叙事与民间叙事双向流动,单就形态而言,可能发生名、动词两面的变异。历史叙事泛化为民间故事(包括寓言)时,专名往往被扩大语义转为通名、喻名。反之,民间口头亦能生产大量围绕某一真实历史人物、事件的传说,生成帝王秘史、坊间杂谈,专名不变而动词性情节转化、新生。

创设喻名是寓言散文、小说的常用技巧。散文如鲁迅《聪明人和傻子和奴才》;《红楼梦》被认作寓言,除了动词性情节,也有大荒山、无稽崖、青埂峰、太虚幻境等喻名的因素。这些名词为故事布设了一个充满隐喻的情境,与动词性情节构成潜在呼应。

由通名、喻名到专名,映射关系的限定性逐渐增强。专名具体,表示实有其事;通名、喻名抽象空洞,符号性、象征性强。当然,名词性区间的切分并不限于这三种,还可以进一步细化提取。

(三)训语

三要素并非孤立,训语与故事的组合关系奠定了寓言的基调。当故事和训语的比例达到极端,即故事成分为零、仅余训语,文体也就转为纯粹说理的议论文了。

与名词类似,从内训语到外训语,通常是将寓意逐渐窄化、明晰化的过程。无训语的故事包容多元解读;由内训语至外训语,意义空间逐渐收缩。外训语指出明确的阐释方向,意义空间也趋近封闭。训语选择了一个映射的方向,受众也可以朝另一方向自发联想,因此会出现训语和受众理解不一致的情况。拉封丹从《伊索寓言》中取材,改写的方式之一即是以不同训语赋予其新的内涵。

观察由训语构成的意义系统,多数情况下内外训语两级(甚至还有更多层级)的指向是一致的。不过,由于寓言是功能导向的文体,其内外训语的关系也时常根据目标得到调试,在特殊语境下甚至反差极大。一些当代选本截取传统故事段落,配以编者的新解为外训语,此种新生文本被作为整体组合生产出来。这一生产路径也代表了一些当代读物和网络文学的编写模式。

训语具有形态繁复、视角多源的可塑性。其对于寓言文体功能的发挥至为关键,即使它时常被省略——无训语,也是一种文体形式。训语省略而训示的“传统在场”,目的恰恰在于和明确含有训语的形式构成对照,亦常为作家有意化用,如鲁迅《难答的问题》一文,戏仿为儿童讲故事的语境和对话,转述《申报·儿童专刊》中《武训先生》这则故事:一个乞丐做苦工储钱办学。这是主人公消除缺失、实现目标的闭合结构,“武训”作为专名严格限定了阐释方向。要点在于对受众的预设和训语的显隐:

于是这篇《武训先生》的作者提出一个问题来道:“小朋友!你念了上面的故事,有什么感想?”我真也极愿意知道小朋友将有怎样的感想。假如念了上面的故事的人,是一个乞丐,或者比乞丐景况还要好,那么,他大约要自愧弗如,或者愤慨于中国少有这样的乞丐。然而小朋友会怎样感想呢,他们恐怕只好圆睁了眼睛,回问作者道:“大朋友!你讲了上面的故事,是什么意思?”

作者设计了两种受众,先由“一个乞丐,或者比乞丐景况还要好(的人)”的视角假设一种外训语:“大约要自愧弗如,或者愤慨于中国少有这样的乞丐。”再转为儿童视角,故意省略训语内容,代之以儿童回问,戛然而止。文章保留了武训先生故事的主体,对儿童的训语缺席,在题目和字间铺设暗示,将阐释空间开放给接受转述的读者。

寓言非常鲜明地体现接受美学强调的特定受众的阐释性反应。故事形态相对稳定,训语却随外部语境而变动不居。受众的期待视野不断改变,文本与受众的期待视野在持续进行对话、辩难,意义将得到证实、否定或重新阐释。故事与训语的离合以及训语的多向性,为一则文本的多种意义孕育了生机。

结语

寓言的双层含义体现为表文本和潜文本,可以具体而微地通过三要素进行提取:故事的动词性可以引发对同一结构的人类行为的联想;通名、喻名、专名对另一层含义进行映射;训语则直接点破故事指向。寓言和其他口头文体并非截然两分,而是呈谱状排布:完型的文体感最鲜明;三要素的任意一种发生改变,文体风格也将随之转化。寓言文体感觉的细微之别可以从文本内部析出,文本形态以其无涉价值而在暗中涌动着无可估量的生长潜能。编创者若要调节寓意的方向、深度,可在上述三面着力。完型三角构成寓言表文本的原点,对三条边施以任一微小的变形或移动,由原点辐射而去的潜文本都将出现方向性的改变。

完型凸显了寓言的本质,虽然民间寓言不可能全部符合这些要素组合,但那不过是“纯度的差异”,只要演述人和受众认定其为寓言,作品就必定会受到这一完型的潜在制约,这便是“形式意志”。完型是经过集体认可、长期检验、符合受众预期的叙事模式,提供了可供改编、新创的模型和法则。翻检各类民间文学类型索引和故事集可知,许多作家创作的书面寓言在进入口头传播之后,时常会被“自动修正”,进而愈发带有纯正的完型特征,形塑动力正在于民众的完型心理,体现了“书面—口头—心理”的反向过程。这足以印证民间文学作为各种文学形式的起点和完型之永盛无衰。

本文注释内容略

原文责任编辑:杨琼