摘 要:

关键词:

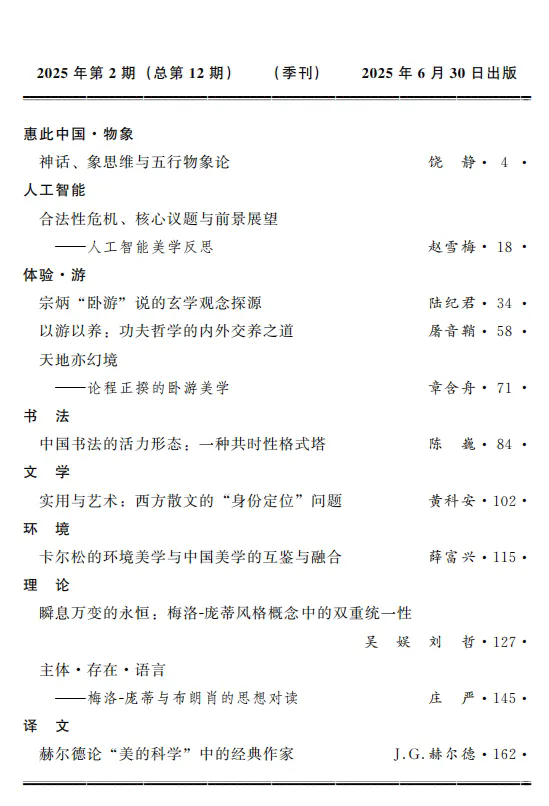

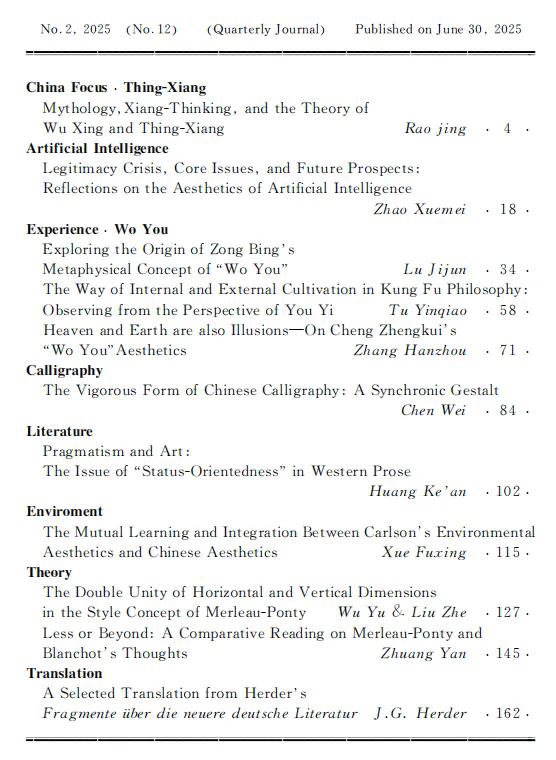

惠此中国·物象

神话、象思维与五行物象

摘要:杨儒宾《五行原论:先秦思想的太初存有论》以物立论,由此探究五行范畴的认识潜能和主体根源。该书对五行的探讨立足于华夏上古神话土壤,既援引了西方宗教与神话理论,也关注神话经验在主体转化方面的重要意义。神话体验既是通达上古巫教与儒家工夫论体验的重要途径,也是五行认知范型的主体根源所在。五行认知范畴包含着从物到物象的转化,其运作机制远非神话思维所能涵盖,更根本地体现了中国传统“象思维”的特质。从神话和象思维角度探讨该书对五行认知范型进行的创造性阐释,能够更好地理解五行物象的思想潜能。

关键词:五行 神话 象思维 五行物象

作者饶静,中国人民大学文学院副教授(北京100872)。

人工智能

合法性危机、核心议题与前景展望——人工智能美学反思

摘要:人工智能美学是文艺理论与美学研究中一个新兴的跨学科研究领域,其身份的合法性危机主要体现在三个方面:人工智能的主体性问题,人工智能艺术品的认定,以及人工智能美学概念的合法性。即便如此,通过聚焦人工智能艺术,人工智能美学的核心议题已基本成型,并围绕实践与理论两方面展开。就实践层面来看,人工智能艺术通过改变我们的感知觉体验影响了我们的审美实践活动;就理论层面而言,人工智能艺术挑战并拓展了既有的美学理论。为了走出困境,人工智能美学研究应立足于人文艺术的社会实践背景,聚焦人机交互这种人工智能审美活动中新的审美主体存在形式,明确

关键词:人工智能美学 合法性危机 人工智能艺术 人机交互

作者赵雪梅,广州大学人文学院副教授(广州510006)。

体验·游

宗炳“卧游”说的玄学观念探源

摘要:宗炳的“卧游”说与魏晋玄学密不可分。既往研究常从道教视角解读“卧游”,但宗炳不能限定为“道教徒”,其《画山水序》与道教“五岳真形图”不构成直接关联,“卧游”也不等于道教“存思术”。宗炳的“卧游”说以嵇康玄学为首要思想依据,并发扬了嵇康玄学的诗性基因。“卧游”意味着人能够借由鉴赏山水图画,配以“养生”之呼吸吐纳与琴酒渲染推荡,气化共振感通于“道”,这在观念根源上遥契庄子的“逍遥游”。以“卧游”说为起点,魏晋南北朝美学史研究有必要重新去审视并回归玄学思想场域。

关键词:宗炳 卧游 《画山水序》 嵇康 逍遥游

作者陆纪君,北京师范大学哲学学院博士后(北京100875)。

以游以养:功夫哲学的内外交养之道

摘要:游艺体现出功夫哲学并不局限于心性修养,而是关涉广泛多样的生活技艺。“艺”原初的种植之义带有“养”的隐喻,即蕴养人性本具的生生之意(仁)犹如培植草木,治国安民如同养护万物生长。宇宙论的独特图景与本体论的价值趋向,决定了功夫哲学注重“养”的特质。游艺所强调的艺事成就,使个人之修养与天下之教化并行不悖,而“德艺双成”方能通达内圣外王之道。游艺不仅是内外交养的枢机,也是内外两忘的妙门。游艺也妥帖地将中国人的美学观与人生观抟揉在一起,个人才情可经由某种艺术形式如诗词琴棋书画等来获得绚烂之极的表达。“以游以养”的功夫易于引发人的情感共鸣,激活伦理与美育实践,唤起文化的自信自觉。

关键词:功夫哲学 游艺 志道 内外交养 内外两忘

作者屠音鞘,中国社会科学院哲学研究所助理研究员(北京100732)。

天地亦幻境——论程正揆的卧游美学

摘要:“卧游”是中国古代美学的重要概念之一,经历代学者发微,涌现了宗炳的卧游畅神观、郭熙的卧游快意观和吕祖谦的卧游怀想观。程正揆以卧游为核心而创作的《江山卧游图》系列作品及其相关画论,既兼具上述三种卧游美学的基本特征,又呈现出独特的艺术风貌。程正揆对于幻境山水的阐发,进一步丰富了卧游美学的内涵与深度。

关键词:卧游 江山卧游图 程正揆 畅神 幻

作者章含舟,中国社会科学院哲学研究所博士后(北京100732)。

书法

中国书法的活力形态:一种共时性格式塔

摘要:中国书法作为中华传统文化的瑰宝,不仅是一种文字书写表达方式,更是一种独特的艺术形式和文化载体。从当代认知科学的视角来看,中国书法中的毛笔活动本质上是书写者内在生命性的外在身体表达,具有高度复杂的格式塔结构特征。这种书写的格式塔结构是一种关于“行动如何展开”的特殊“活力形态”,即在动态的书法过程中,书写者的思想、情绪、态度、意志乃至性格等“活的”生命要素交织在一起,超越了纯粹动态书写过程的“历时性格式塔”结构,呈现出静中有动的“共时性格式塔”。书法作品的鉴赏者借助以镜像神经元系统为代表的人脑顶额叶回路,对书写者的活力形态产生具身模拟,从而与书写者产生超越时空的移情体验。

关键词:中国书法 活力形态 格式塔 镜像神经元 具身模拟 移情

作者陈巍,绍兴文理学院心理学系教授(绍兴312000)。

文学

实用与艺术:西方散文的“身份定位”问题

摘要:在西方文化语境中,散文的发生与发展均承载着“实用”功能,但长期存在的“扬诗抑文”的文类观念,导致散文面临“身份认同”的焦虑。散文游走于实用与艺术之间,抓住这一特点,可以对西方散文起源、多元共生的跨界现象,以及艺术评判的挪移与变迁等问题有更为清楚的认识。西方对散文发展路向的种种探索,或趋于典雅绮丽,或奔向明晰简朴。尽管不同路向之间泾渭分明,但毕竟同树异枝,彼此系连,充分展现了西方散文特有的丰富性与复杂性。

关键词:西方散文理论 实用 艺术 身份定位 发展路向

作者黄科安,福建师范大学文学院教授(福州350007)。

环境

卡尔松的环境美学与中国美学的互鉴与融合

摘要:卡尔松提出的“科学认知主义理论”是当代西方环境美学的重要理论之一,卡尔松因这一理论而享誉学术界。“科学认知主义理论”强调科学知识在自然审美欣赏中的基础性作用。然而,科学认知主义理论并非完善的理论模型,未能清晰、有力地阐释认知理性在审美感性中的作用机制。在该理论发展的后期,卡尔松积极进行理论拓展。一方面,自觉地将环境伦理维度引入环境美学,丰富了该理论的学术视野;另一方面,积极地与中国当代生态美学对话,充分肯定中国传统生态智慧对当代环境美学发展的意义。可以通过该理论来反思中国古代自然审美传统,并寻求这一理论在中国的本土化应用。

关键词:卡尔松 科学认知主义理论 环境美学

作者薛富兴,南开大学哲学院教授(天津300350)。

理论

瞬息万变的永恒:梅洛-庞蒂风格概念中的双重统一性

摘要:风格是人们在讨论艺术作品时常用的概念。基于对法国现象学家莫里斯·梅洛庞蒂讨论艺术作品风格的著名文章《间接的语言和沉默的声音》一文的论证分析和重构,可以揭示风格概念中所蕴含的个体性与普遍性的统一,这种统一性不仅体现在艺术作品中,而且被拓展到整个知觉领域。通过这种拓展,我们得以理解艺术作品的横向维度和纵向维度的双重统一性,以及其背后作为否定性运动的“活的历史性”概念。梅洛-庞蒂虽然反对马尔罗作品中扭曲的黑格尔式精神——“黑格尔主义的怪物”,但是,他的风格概念中却蕴含着真正的黑格尔式辩证运动的自我否定结构的深层逻辑根源。

关键词:梅洛-庞蒂 风格 语言 历史性 运动

作者吴娱,北京大学哲学系博士生;刘哲,北京大学哲学系教授。(北京100871)

主体·存在·语言——梅洛-庞蒂与布朗肖的思想对读

关键词:梅洛-庞蒂 布朗肖 主体 存在 语言

作者庄严,湖北大学哲学学院讲师(武汉430062)。

译文

赫尔德论“美的科学”中的经典作家

摘要:赫尔德在《论当代德国文学之断片集》的第18章断片中对“美的科学”领域的同时代十位作家给予了赞誉。这些作家的文章涵盖了艺术史、爱国教育、讲道、论文和杂文等各种文章体裁,赫尔德称他们为德国的“经典作家”。他并非想说明这些作家有多完美,因为对有些作家他也指出了其缺点所在。赫尔德旨在以断片的形式,呈现这些作家自己的特色和对德国的贡献,让读者对何谓德国经典作家产生思考。

关键词:赫尔德 “美的科学” 经典作家

作者赫尔德,德国哲学家、诗人和文学评论家。