人们怎样将真实存在过的玉文化不断编码为自古至今我们获知的历史信息——传世、出土的玉器以及大量与玉有关的文图记载、传说和经验表述?这些信息所构筑的玉文化神殿,对于后世后知者可能是“想象性”的,因为许多原境当中的“真实”面貌、意义和作用已无法重现。不过,人类能够“想象”,这一能力尤其“真实”。通过物态和非物态的叙事,我们可以观察并推想世代玉文化的生产者(直接或间接的文化生产者)在与自我、与他人(社会)、与人造物、与自然的关系中,构建并穿梭于“真实”的此在和丰富的“想象”世界。

一、创造意义的想象性叙事

不同历史时期,人们在玉文化的叙事中使用的概念、方式及形式变换,以效法自然之道的社会之道促成了神玉、王玉、民玉的人为传统,在赓续不断的中华文化传统中,“玉”被附会的意义因此变得神秘、深厚、丰富、复杂。当然,人们也难免误读“玉”所传递的信息,无论是有意、有选择的,还是无意或无知导致的误读。

那么,历史进程中那些可触摸的、可见的具有物象的“玉”,作为文字记载和文学创造的“玉”,甚至不可触摸的仪式、口传、制作,以及被使用、改造和再利用时,怎样不断地转换叙事呢?

20世纪30年代,历史学家R.G.柯林武德提出“构造的历史学”(constructive history,亦作“建构的历史”理解),以与“批判的历史学”(critical history)①和“常识理论的历史学”(the common-sense theory of history)②形成历史学性质的区分。他认为,只有嵌入了想象的“构造的历史学”才是科学的历史学。而后,海登·怀特也表达过历史叙事的本质就是虚构,而且叙事不仅传达意义也创造意义。无论是柯林武德还是怀特,都提醒人们在书写和解读历史时应当保持审视的态度和批判性思维。

一般而言,想象性历史叙事有两种类型:一种是以T.B.麦考莱与G.M.屈维廉为代表,追求历史叙述表现力的“装饰性”类型;另一种就是“结构性”类型。屈维廉认为,存在科学的③、想象的(或思辨的)④、文学的⑤三类历史学,对历史研究者来说,必须谨慎地运用和处理想象与推论、假说与事实之间的关系,特别是“装饰性”的叙事。一定程度上,历史学可视为再现的艺术,这种再现是一种理解的叙事,因而就有感性的、解释性的、分析性的描述。

那么,如何认识和对待“事实证据”?这个问题使研究者进一步对真实性和客观性展开辨析。的确,真实性不等同于客观性。研究需要的前提和假设,所使用的概念模式、知识体系甚至信念,都是权衡真实性的构成因素,而叙事是否客观,总是与人们的价值判断联系在一起,即柯林武德所说的“没有价值判断,就没有历史学”⑥。

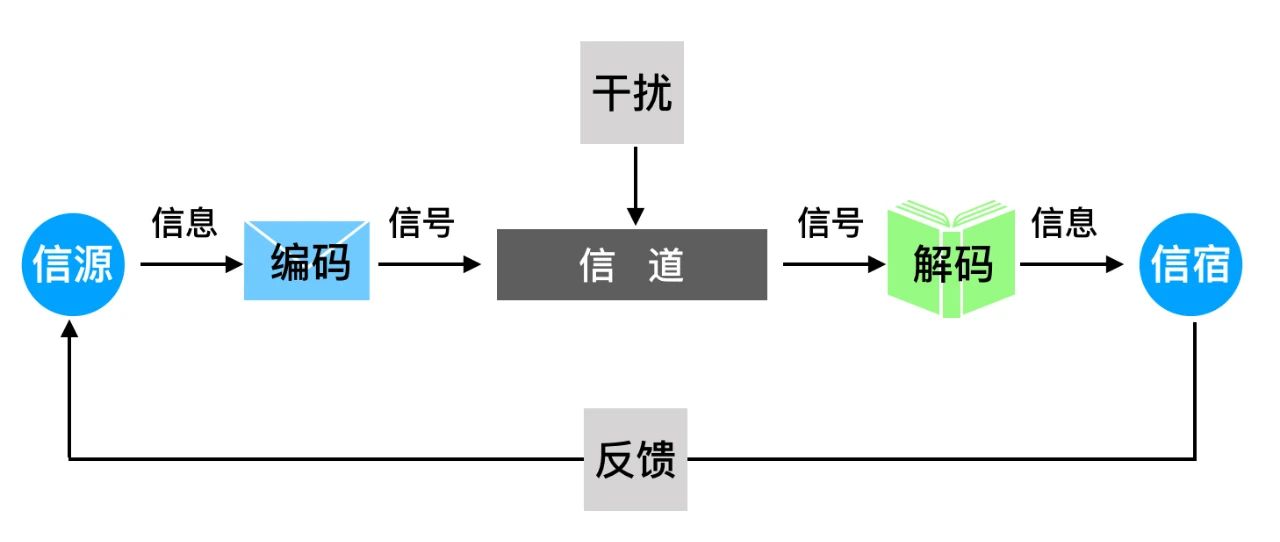

历史记录或书写者的想象性叙事,并不等于当时、后世阅读者或解读者的想象性构建。也就是说,在创造意义的问题上,书写者和解读者都存在不同程度的想象性信息生产。客观地讲,想象性叙事的历史与意义从来都是企图传递信息的人和解码信息的人共同参与创造的。用现代信息科学的用语做一种相对容易理解的类比:这里面包含符号形式、信道、信息解码的知识和有关信息有效传递的原理(图1)。良好、有效甚至准确的描述(信息生成)和表达(信息传递),在且必然在人们共有认知经验的前提下方可能实现。基于经验的描述和记录,从当时的情况到语言、文字、物象主观性的记录,或是参与了意识形态建构的历史编纂,都一定会筛选、过滤或添加信息。这些带有价值判断的信息,同样可能会造成后世解读的障碍甚至误读。

信息传递过程原理

无论如何,人类用于自身与外部世界信息交流的符号表达类型主要包括形体符号、口语符号、物性符号、文图符号(表1)。前三者属于非文字性语言:“形体符号”在今天还可以从影视表演、舞蹈、体育竞技、手语、交管人员的道路指示动作,以及日常生活行为举止的形体语言中见到;“言语符号”主要从今天口头传承的历史、民族志、民俗、传说、方言、行话等语言表达中发现;“物体符号”则从人们身边的“人造物”和“自然物”中可见。“文图符号”属于文字性语言,因不同时代、民族文化等多方因素的变化而出现不同的文字和图画符号形式、概念及表达逻辑。

根据叙事统一性的特点,又可将形式分为物态叙事和非物态叙事,大致包含四种主要的叙事形式,即身体、口传、物象、文字。前三种形式在现代科学的时间轴上很可能同时出现,越是后出现的形式,越可能具有叠加态的多重意义。

无论是非物态的身体技艺叙事、口传语言叙事,还是物态的物象叙事⑦和文字叙事,都难免想象,比如想象出叙事的那个对象及第一个叙事者所在的情境。一段历史、发生的事情,除了以身体语言和口传语言的非物态形式广播,还可以采用一系列实物、图像、文字等物态形式流传后世。非物态形式的叙事,通常具有流动性、不确定性,有时不可触摸、不可见,所以其源头寻踪很有难度。物态形式的叙事,多呈现为实在可见的物质文化,而且必须有可触知的物质形态。特别要注意的是,物态叙事和非物态叙事会在不同层面发生互释,尤其会在某个时刻、某个时代需要构建意义和价值时形成相应的变化。

在人类叙事的历史中,作为“物”(玉石原料、玉器)的“玉”,作为象形文字(初创本义)的“玉”,作为被后代认识、确定概念(二次释读)的象形文字“玉”,作为《说文解字》专门定义说明的“玉”,作为有“yù”发音和简体字形的现代文字“玉”等,无论是呈现的形态还是“玉”的概念,所指示的内容和意义都是不断变化的。它既是前文字时代的叙事载体,又是今天叠加过多次历史阐释和意义塑造的词语。就像如今还能在道教文献中看到的“玉天”“玉宇”“玉帝”等字眼及依样画葫芦地理解和使用,恰恰反映出对前文字时代的想象性叙事构建与文化史信息的关联。我们已无法重现“玉”第一次被赋予意义时的真实情境。“玉”与当时社会价值、人们信仰和观念的联系不断被重构,如同当下玉文化的理论研究者和相关从业实践者,自觉地批判或塑造着“玉”在今天的存在意义,正是履行着这个时代再一次认识和建构“玉”之核心价值的职责。

本文将从这四种想象性叙事形式着手,探讨它们在玉文化的物态和非物态统一叙事中持续建构和创造的意义。

二、有生性的身体叙事

身体具有生命力,是产生性格、情感、思想、行为并传递信息的能动机。作为叙事形式之一的身体,既是信息形成的源始,也是加工、传递信息的载体,它涵括:不可见的,比如通过身体进行的思考、表达,头脑中的构想创意、思考的过程,以及神经系统对物质材料做出的反应(包括智力思维反应和身体动作反应);可见的,比如施展技艺时具体的身体姿势、动作、肢体节奏、神态表情,以及与使用、仪式有关的身体行为。玉文化中的身体叙事,是将头脑中的认识、情感、构想,以身体技艺、身体动作、行为活动的持续动态或瞬间可见形式呈现。例如,琢磨治玉时具体的肢体、眼、耳、心等感知配合的操作,带有“魔法性”的治玉绝技,敬拜治玉行业祖先、以玉敛葬、佩戴、收藏、赠送之类“仪式性”的行为举动等。

就治玉而言,身体技艺虽然会有惯习特征,即重复某种动作,模仿师父或别人的动作,但是整体上,身体技艺是随机应变的、即兴的、涌现的,发生时、发生后都可能将某种感知信息,加工、传递、反馈并内化为个体的身体记忆。尽管一代又一代的技艺传承设法再现身体技艺的历史原貌,然而与身体发生互通关系的材料、工具、环境变化了,身体对这些媒介的反应就自然有应变式的建构,这也是身体叙事有生性的体现。

治玉与身体的关系,有智力和体力层面的区分。手工制作总被描述为“眼—心—手”的联动,具有触知性的手成为名副其实的“手”工艺的代词,它甚至遮掩了其他身体部位和感知方式在制作行为中的作用。治玉时,头部的五官主要形成视觉、听觉、嗅觉判断,四肢中的腿脚则渐被手的光环所笼罩。所以,普遍认为传统手工艺离不开手,无论是哲学家、科学家、艺术家,还是文学家、社会学家,都不乏对手的隐喻与研究。工具是人的延伸,更是身体的延伸,这一古老信念在神经科学家当中获得了全新的意蕴:这种延伸并非只是“器物”层面的,不是一截木棍再捆绑另一截木棍的“几何延长”,而是经年累月的“打磨”之后,大脑对这种“人—工具”复合体的认知反应,并重新经过神经元组合之后产生的“上手状态”。也就是说,身体有整合外物的能力,我们不能将治玉工具、设备排除在身体可触知与感受的范围之外。

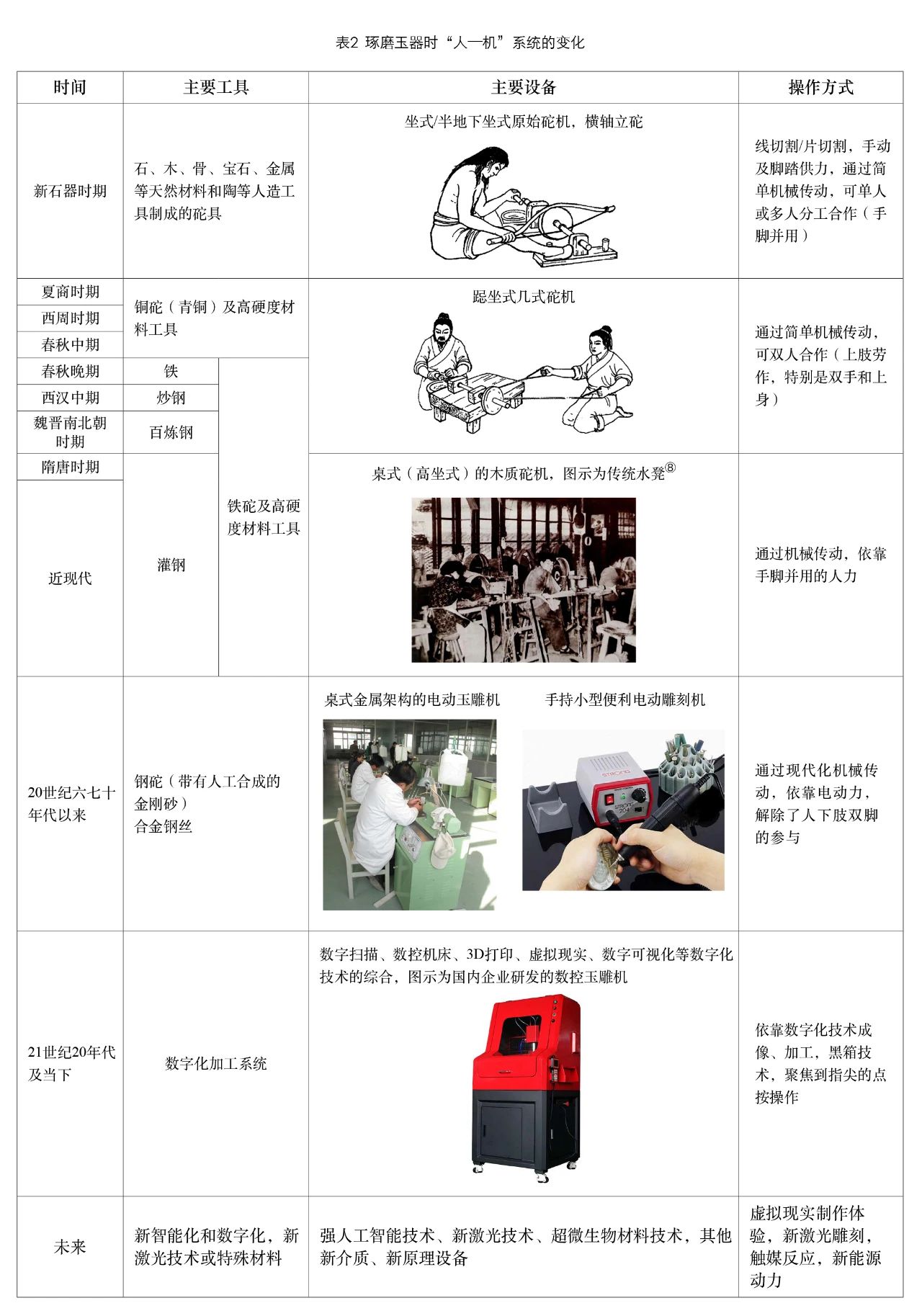

言下之意,治玉的身体属于一种“人—机”系统(表2)。从“人—机”关系上讲,传统以人力为动力来源的操作,无论是坐式几式还是垂足水凳,其控制—反馈机制都属于“人”与“机”内在统一协调且由人来处理反馈信息的控制系统,比如双人拉锯的配合就是在来回往复中调控力度和节奏,水凳靠人脚的踩踏供给动能并借人手的力量配合以调试、控制节奏;现代以电力为动力来源和高效、高速的单向砣钻为工具的人机加工系统里,频率快慢由机器决定,准确地说,是由外部系统的供能及数字化编程来控制,人变成了适应“机器”的一个系统元件,而不再是把控全貌、应急反馈的中枢。与其说现代化设备解放了琢玉人的下肢,节省了臂力,不如说是让下肢和臂力失去活力而滋生惰性,使其与大脑神经联动的人—机反馈系统变得狭小,将重心转移到了手腕、手指并逐渐向指尖趋近,尤其数字化设备的出现,让手变成了失去自觉思考的奴隶。

由于治玉身体动作是瞬间的,施艺随着进行而变化,在没有动态视像技术的情况下无法记录和保存,因而古代只能见诸于文字描述和图画图像。可考的图文形式不多,经典的、相对翔实的有明代的《天工开物》和清代的《玉作图说》。《天工开物》记录了“解玉”的身体动作:“凡玉初剖时,冶铁为圆盘,以盆水盛沙,足踏圆盘使转,盛沙剖玉,遂或划断。”⑨冶铁、盛沙、踏圆盘、剖玉、划断,都是人—机系统的技艺要领。清代李澄渊版的《玉作图说》则以十二图十三说的形式,试图全面呈现治玉工序流程中那些不可触摸、难以记录的身体动作和操作手势,当中还伴有具体的材料、工具、要领及场景说明,其描绘是中国古代治玉工艺、工序、事项图文结合形式记录中最为翔实的(动作瞬间可见图2),按照捣沙、研浆、开玉、扎砣、冲砣、磨砣、掏堂、上花、打钻、透花、打眼、木砣、皮砣十三道工序顺序展开,题旨皆示动作。可以推测,这些图文记录者根据现实操作情景或知情人描述,又或参考其他图文资料翻抄,从而想象性地建构出样貌。身体叙事(甚至口头讲述的内容)被转译为平面媒介图文形式的叙事,毋庸置疑,是一种具有价值判断、价值选择、意义生产的玉文化叙事创造。

还需要注意,师父以身体示范(尤其是手势动作)向徒弟传授琢玉技艺的同时,往往伴有口头表达,像叮嘱、念叨以及创造性的即兴口语、声腔等,都带有经验、情感、个性化的特征。仅靠单纯的文字记录并不能如实再现这些内容,因为文字描述可能带给人更多臆想的空间。

三、有声性的口传叙事

如果身体姿势在某种程度上可视为身体语言,那么口头表达的口传心授、讲述或口口相传,则是与声音、语言密切相关的叙事。它包括口头传播的神话传说、秘诀、心得、方言、行话、隐语等,像模仿加工过程中特殊声音的象声言语、师父啰嗦的念叨、同行闲聊讲出的故事也都包括在内。口传又会受到个人身体特点的影响,比如人的记忆、声音大小、顿挫的情感和心机,以及讲述信息的随机性、选择性等条件约束,总会发生不确定性以及信息损耗或增加的情况,因而无法准确传达源始意图,也无法确证被传播前的初始样貌。

当代对“玉”的叙事,最有话语权者并非持有手艺的人,而是善用传播技巧和“布道”手段的人。其中有些是行家,而大部分人似懂非懂,经过他们的理解加工,什么是玉已变得不重要。因为界定、界限不断在打开,原先不懂的人也会在尊重多样性、对个性宽容的当下社会语境里,孕生出对玉的多种理解和界定。然而,无论是善用还是擅用,这些理解基本上被不同身份、圈子、体验经历的人所认可。当大家从口中说出“玉”这个字时,发音和背后每个人对玉的认识可能千差万别。笔者曾对当代操持不同方言的不同身份者就“玉”和“玉石”的发音进行语音学分析⑪,除了传统方言发音因素,还需要考虑到不同讲述者语言习得的一些情况:讲述者本身持有的方言因后来迁入某地而有语言的学习融合;受到普通话教育影响,方言有所改变;受父母或教师方言教化影响;个人音腔特点或带有情绪表达。“玉”的发音因组词、组句时前后组合文字及语境的不同而有差异。尽管有人不会写“玉”字,或不会使用汉语拼音和各类输入法表达这个字,但说出这个字时,具象或抽象的所指内容似乎在一种隐形的基因密码互通中使人们形成共识。

在时间维度上,越是久远的历史,印象就越是模糊。“玉”在历史上带有边界的象征意涵不断叠加、渗透和消融,就像盐粒融化成了盐水,它变成人们头脑中一个更加抽象的想象性的文化符号,并在当代对遥远玉文化的想象性建构中得到统一。从那些还带有特殊性发音的方言、有密文编码属性的行话表达中,可以发现玉文化存在的多元性。

帕默尔认为,语言的历史和文化的历史相辅而行,互相协助和启发,而在福柯看来,语言包含内在的“增生要素”⑫。从语言文化学的视角来说,一个社群内的语言集中度越高时,群内各成员之间的相似度就越高,社会信任水平也越高。以血缘(亲缘)和地缘为纽带的社会关系网络,如今仍在国内一些行业(特别是各种手工艺行业)的人际交往和经济运行中发挥着重要作用。有着相似语言(某种程度上的“共同语言”)的老乡或业玉同行之间更容易沟通,他们往往能够迅速识别彼此,熟悉的方言和行话共性能够促进彼此的信任和资源共享。研究显示,掌握方言技能有利于流动人口在迁入地建立良好的社会网络,增加社会认同、减少歧视、克服信任障碍,从而降低创业壁垒、市场交易费用⑬。尤其是在流动人口较多的东部城市,方言集中度能够显著促进合作信任。基于一定地缘、亲缘关系建立起来的业缘关系,形成了内行才懂的“玉”行话和地方玉文化,而这同时建构和反映着业玉人直接相关的专业技术资本、经济资本、文化资本和社会资本。特别是生产和生意圈,讲普通话和外行话的人,由于缺乏身份认同,在招工和交易中易受排挤,得不到实惠。这在当代玉石产业和商贸集聚地仍然常见。例如,在河南、江苏等地从事买卖和田玉原料的多为维吾尔族商人,他们操持不同的语言:对熟人的语言,夹杂普通话和当地话;带有私密性和惯习特点的民族方言;对不熟来客的语言和话术。在广东、云南等地从事翡翠制作和买卖的业玉人除了当地人,大多为河南籍或福建籍,他们操持识别性极强的乡音。而且,云南方言中的“玉”“翡翠”和北京、广东、上海、江苏、安徽、河南、辽宁、新疆等地业玉人的乡帮口音以及行话术语当中,有些玉文化词语会因方言生变,却不影响其表达的意义。

一般来说,方言与行话有密切的联系,有的行话就是由方言而来。行话是在业缘和社会层面的文化建构,各行各业都有自己的行话,它是特定的社会群体内沟通交流、建立联系的特殊符号性语言。职业性的行话具有一定的地方性、民族性、封闭性、排他性、口头性、隐秘性、传习性以及与时俱进的适应性等特征。外行人听不懂内行人的话,内行人靠行话分辨行内外的人,业玉人出于保护专业性的知识、技艺、交易,以保证生存和利益的目的而承袭行话,从而使商业交易和技艺知识等信息在一定范围内有效地畅通交流和传承。行话作为特定群体的特有语言体系,能够反映出业玉人的思维方式、群体组织结构和文化习俗等特征。有些行话承袭传统,有些则开创新词。例如一些翡翠内行通晓的诀窍,如“灯下不观玉”⑭“冷眼观炝绿”⑮“色差一等、价差十倍”“龙到处有水”⑯“无绺不遮花”⑰等。“种”和“水”是衡量翡翠质量优劣的重要指标,有经验的收藏者注重翡翠的质地,“种”好是前提,而翡色、翠色甚至紫罗兰色都是新手特别关注的。俗话说“千种玛瑙万种翠”,翡翠行业内所说的“三十二水”“七十二豆”“一百零八蓝”,表达的正是翡翠“种”“水”的复杂多样。翡翠的“种”按等次高低可分为玻璃种、冰种、糯种、白地青种、花青种、油青种、芙蓉种、干青种、豆种。“水”,即“水头”,代表翡翠的透明度:透明度高时称作“水头足”“水头长”,透明度低时则叫“水头差”“水头短”。透明度高的玻璃种翡翠价值最高,其上往往可见略带蓝色浮光的“起莹”(也叫“起杠”)现象⑱。所谓“十有九豆”,是说比较“木”的“豆种”在市场上最为常见,其透明度较低,价格因种水颜色的差异从百元到万元不等。带有“春色”的翡翠,也有藕粉、紫、深紫蓝等的紫色差异,越鲜艳的春色越容易看到夹带棉絮点的“吃粉”现象。

行话用词贴近经验、形象生动、口语性强。说行话,通常发生在市场、店铺、窜货场等特定的交易经营场所,为避免重要信息的泄露还发明了一些像密码一样的隐语,即只有内行人知道和用来互动交流的话术。玉石收藏界的隐语行话涉及经营交易、古玩种类、制作及真伪鉴定诸多方面。例如,对于古玩行业的商户们来说,只要立个字据就能“搂货”,不会不认账,实为双方互销货物的搂货建立在行内互信的基础上,以物换物的“打仗”亦如此。另外,工艺性较强、能显示精湛技艺的艺术品常称作“工手”;“新加坡”谐音“新”“假”“破”,意指质量伪劣的地摊货;遇到好的真货就叫“一眼货”,而“打眼货”则指假货,表示造假的还有“冲凉”“洗澡”“吃药”之类。与翡翠“捏指带成”相似的“袖里拉手”交易行为,能保证不“喊”价时商议价格的隐秘性。买卖玉石时,说“一毛”代表“一万元”。原料年代久称为“老”,新出土的东西叫“生坑”,传世的东西叫“热坑”,货物连好带差地一起卖出叫“一手出”“一枪打”“一脚踢”。玉石收藏讲究“品相”,玉石鉴定称作“掌眼”,强调欲辨真假优劣必须上手掂、用眼看的经验原则。

这些行话隐语的存在及其与时俱进的应变,进一步表明历史上层出不穷的各种叙事形式,很有可能是以特定的符号和所指、能指构成特定群体沟通的密文信息。后世人们想象性地理解、创造性地阐释以及新的玉文化生长,都离不开这些不断沉淀的曾经的原创。

四、持存性的物象叙事

“物的‘可靠性’在于物把人嵌入那些支撑着生活的世界关联中。”⑲物象的可靠性也体现在它的持存性上。物象涵盖人类的造物物质文化,玉文化中的玉器、纹样、图像、玉石材料等均为物象属性。值得注意的是,物象的历史年代往往需要根据经验和考古科学技术来确定,而技术本身的局限和误导也有可能输出误读的时间或事件。作为物质材料的玉、物品的玉、事物的玉,分别有不同的所指意涵。

这里,首先要强调作为材料的玉。手工艺材料具有生命和生长性⑳。人们普遍认为有机体才有生命,而矿石之类材料是惰性的甚至是无生命力的无机物。但在许多手艺人眼中,无论是历史上的炼金术还是今天的现代科学解释,像金属、矿石之类的材料有着多变的性能和形态,这些变化暗示着材料的生命性。自古至今,玉石都被视作一种有灵性的、活的自然造物,是“天成”之物。

其次是玉物品,它既包括玉器,也包括玉工具、玉部件等,属于人工“巧作”之物。粗略估计,中国古代玉器种类按照功能用途大致可划分为表3中的五大类,实际历史上许多消失的、改做他用的以及未定名和不明确功用的玉器,以及根据具体功能、使用方式、情境、文化语境而在色彩、形制、尺寸、搭配组合方面细致区别的玉器,远远不止表中所列的100多种。

再者,十分有必要强调那些与事项、活动紧密相关的作为事物的玉。文献记载的与玉相关的文化活动事项,比如,以玉玺表明天子受命于天,以玉册(策)祭祀告天,它们既带有文字,又是用玉石制成的物件,而且是构成仪式的要素。再如,惟玉为葬、宗法玉制、以玉礼兵、以玉比德等,都属于既有典故又有互文性叙事的玉文化传统。

从“惟玉为葬”到“宗法玉制”,玉的用途除了事神还要事人。如红山文化、良渚文化、金沙遗址和三星堆的古蜀文化、商代妇好墓,以及北京、山西、陕西、山东、河南等地西周和东周时期的墓葬中,都可见大量用于祭祀、仪礼、丧葬性质的玉器。这类以物叙事的形式,在之后的汉代又融合当时意识形态,创造性地转化并形成玉棺、玉衣、玉殓具、玉枕等新的丧葬玉式样和玉文化传统。

如果说黄帝“以玉为兵”时,玉是神灵寄托的神物、神之享物、通神之物,那么,“以玉比德”则树立了人世间能够效仿的有道德的天子模范和君子形象。殷商时期,在“天神”观和“君权神授”思想的统摄下,玉德与天德是统一的。到了西周,维护宗法制度的统治阶层明确了君主具有治理与教化人民的职责,并提供了君主进行道德修养与增强责任感的规范。由此,西周时期格外地重视宣扬君主的内心修养,特别是崇“德”、敬“德”的思想,佩玉以表示德行的文化也萌发于此时。后世儒家在这种“惟德是辅”的基础上有所继承,而春秋战国时期发展出的“君子比德于玉”㉑“君子无故,玉不去身”㉒“君子必佩玉”㉓的比德理念,对中国传统社会及至当下的伦理观形成深远影响。在《礼记·玉藻》中就表述了佩戴组玉佩的目的,借助玉佩之间的相互碰撞所发出的优美声音来调整、约束君子的举止,“使君子不生邪念,而无是非之心”㉔。由此,玉德经历了“十一德”“九德”“七德”“六德/六美”的演变,并最终确定为主流价值观的仁、义、智、勇、洁这“五德”。以玉比德的前提基础,是在对玉石材料自然属性和社会属性的认识中所形成的玉石分化,“石之美者”的玉和“贵玉而贱珉”都源于价值判断。以玉比德曾指涉“修身以具德”的个体教化,也曾表征“德治以安邦”的社会层面的教化。中国传统的白玉材料针对有“德”观念的表述,带有历史文化的限定性,甚至达到了非“白玉”(尤其是羊脂白玉)不能“比德”的地步㉕。以玉比德是通过具体的物象和与物一起的行为活动所定义的,它是中国玉文化发展史上十分重要的价值创新。

物象叙事无法脱离语境,那些被改制或修补的玉器,那些我们认为完成了的或未完成的玉器,只有在与当时的设计者、制作者、使用者、赋权者等玉文化生产者的互通中,才能定位其参与当时叙事的真实意义。通过修复、改变、创新,玉文化生产者将想象性的历史建构成当时的真实,后世又将彼时的真实作为此时想象的基础,再形成此时可见、可触的物象。在同一时代的物质文化中,我们往往能发现许多物象同构与跨媒介转译情况,比如商周青铜器与西周玉器纹饰造型的同构,玉璧这个物件转译为汉画像石、帛画、漆棺上出现的龙穿璧图像。物象当中的图像叙事,除了转译形态,还有对治玉工艺的描绘,更多的则是明清及民国时期复绘、新绘的玉器图像,像《考古图》《三礼图》《古玉图》《古玉图考》《古玉图谱》等,不乏考据性质和强烈个人色彩的创造。及至当代,由于印刷和摄影技术的发达与便利,这一类玉器物象图册更是繁多,而且新型数字化技术手段已经可以用视像方式进行动态记录,不过每一帧仍有明确的图像属性。像前面提到的《玉作图说》,后世就存有版本之别,目前主要有1891年李澄渊版、据原版的仿绘版、1985年周以鸿版㉖及各种再版和数字化呈现版,同一治玉场景在不同版本的图像叙事中都存在互文性承袭和想象性建构。

五、转译性的文字叙事

相较于讲故事、讲述等口头表达的不确定和多变,文字形式的叙事却像产品说明书一样力求明确表达和信息传达的一致性。文字是本文所论叙事形式中最晚出现的一类。所谓“前文字时代”这种表述,就是以文字为有无文化乃至文明特征划分的标志。玉文化的文字叙事可能是原创,也可能是根据身体技艺、口头流传、物象叙事转译形成的物态文本,在转译过程中会发生信息损耗或增加、干扰的情况,所以无法证实。而且,文字叙事也具有很强的互文性特点。作为物态叙事形式之一,某些带有文字属性的图画和符号形式也在本文所论“文字性”语言的范围之内。谈论玉的文字叙事,必须从“玉”字的定形、定性说起。

可以试着推想“玉”的物态文本的关键性演化。其实,在现有古文字学收录的甲骨文字中,鲜见直接释读为“玉”的文字,却有大量上下不出头的“王”形字㉗和一些“丰”形字,但是象形的“丰”也被释读为串起的玉饰或是有货币功能的串物,而非独字独意。从带有“玉”字的几个重要文本相关引用、沿用的互文关系来看,《山海经》(象形文字时代/前文字时代,待定)→《周礼》(周代)→《诗经》(西周—春秋时期)→《楚辞》(应晚于《山海经》,战国时期)→《穆天子传》(应晚于《山海经》,战国时期)→《说文解字》(东汉),这条脉络至汉代《说文解字》时㉘,已能确定汉字“玉”的能指和所指形成了符号性的统一,此后世代几乎就在这个基础上进行叙事演化:最早的玉器→最早“丰”(玉)字形的玉石串饰→可考证的表示“玉”形或“玉”意义的文字(或图像)、陶器纹、岩画、甲骨文、金文→带有“玉”字的书写文本→与“玉”的能指和所指对应的玉器或图像。

第一,从“玉”字本身的字形、字意的变化,可以看出它与特定的事、特定人物活动之间的关系。尤其在甲骨文、金文中可见玉字的演变和以玉造字的创举。例如,“玉—巫—王—玊—工”字作为文字符号的变化关联。

图中方框11里,有几种象形文字被视为早期的“玉”字(图4)。罗振玉认为,这种两头通的象形甲骨文表示的是“玉[yù]”。陈梦家认为,“工[gōng]”是“玉[yù]”的单位词,可以表示串起来的一串玉石。笔者认为,三横一竖的“丰”字形(图4a),或带角的两字(图4b),这几种象事的字形可能分别代表不同用途的组串玉石,可能作为饰品、仪式祀品或是有货币功能的“串钱”。既然象事,就不应限于一个单字“玉”的一个发音[yù]。另外,在《山海经》中常出现“毛用一X瘗”㉚的表达,“毛”字的甲骨文是三斜横加一向左竖弧(图4c),与“丰”字形的“玉”很相像,如果它也表示某种形制的玉(名词)或事玉的活动(动词),那么原来的译本是否就得重新释读呢?

笔者通过对文字、概念使用和表述逻辑的研究,推测巫、王、工字演变的三个阶段。

阶段一:巫早于王[wáng](甲骨文或结绳文字)。

阶段二:巫等于王[wáng](金文或甲骨文),巫等于玉[yù],王[wáng]等于玉[yù],所以王这个字形背后至少包括两个读音[wáng][yù]之意义。

阶段三:巫降为工[gōng](金文),王[wáng]是王[wáng],玉[yù]是玉[yù],工[gōng]是工[gōng],此时的王只有一个读音[wáng]之意义,没有玉[yù]的意思。

今日所传的《山海经》版本最可能的记述时期推测为阶段三,因为从文字、概念使用和叙述逻辑来看,应是根据专门所指的象形意义来记录的,其表述也接近《周易》《周礼》《礼记》。因而也是对之前文本、图像的释读转义。

推断阶段一和阶段二,其时的甲骨文甚至商代金文中可能并无玉[yù]字,阶段三出现了可以表示玉[yù]的合体字,如《说文解字》中从玉部的偏旁字“环”“琮”“璧”“璜”(金文西周毛公鼎、番生簋、召伯虎簋)等。笔者推测《山海经》中祭祀用的玉、圭、璧、璜对应的造字应是阶段三,即金文—篆书的时代,很多字依然保持了传统的象形指示意义。换句话说,《说文解字》玉部的126个字,虽均为玉石属性事物、事情的造字,但作为器物的琮、璧、璜、玦之类要早于表述它们的汉字,而且“毛用一璧瘗”这类句式也表明先有玉器和事玉的活动,再有相应的文字叙事。而且,这些文字的铭刻过程也具有仪式性和今日无法准确探知的意图。

玉石的稀有、坚韧、美丽、神秘,以及来之不易的采玉,耗人体力和心智的制作技术,高居于金铜等级材料之上的至尊地位,使它名副其实成为一种象征性物品,也就意味着权力阶层会掌控这种物品的原料、制作技术和功用。中国玉石文化最接近源头的地方就是玉巫合体的时候,因为巫是神人结体的能者,从神(天)—祖宗宗法—人王社会的演变,即证了巫觋到君王身份转化的过程,也表明神权到王权的转变。《说文解字》亦界定,因巫能以玉事神,所以从玉部。他/她们具有玉石原料和玉器的所有权、享用权,能够规定谁来制作且分配原料给制作者,并决定把玉石制作成什么样,用来发挥什么功能。

第二,对玉的界定、玉料名谓、产地、特性以及采玉事项的记录。现代科学发展以来,石、玉、玉石概念出现了工具理性的阐释,虽然紧密相关,但在不同学科领域对其表述和界定仍存差异。自然科学界用数字和符号来表示各种玉石,主要是从地质结构、矿物的物理、化学属性、成分比例、显微结构以及光学和热力学性质等要素进行的科学特征表述。例如,和田玉在地质学与矿物学中被称为软玉,英文为nephrite,化学分子式是Ca2(Mg,Fe)5(OH)2(Si4O11)2。现代宝玉石行业为了便于管理和规范,则有针对科学鉴定的玉石界定和标准,比如《珠宝玉石命名国家标准》就定义了天然玉石(natural jades)是由自然界产出的,是具有美观、耐久、稀少性和工艺价值的矿物集合体,少数为非晶质体㉛。如翡翠及和田玉中的白玉、青白玉、青玉、黄玉、墨玉、碧玉等,都是按照行业和国家标准分类规定的名称。

反观古代,许多的文辞表述是带有文学修辞和文学想象的。被称作志怪奇书的《山海经》,重笔描述了带有神话色彩的各种玉石名物、产地和活动事项。其中提到200多种玉石名物,比如玉山、玉膏、玉荣、玉瑛、白玉、苍玉、玄玉、璇玉、吉玉、美玉、圭壁、瑰、瑶、珚玉、瑾瑜之玉等,仅“玉”字就出现了256次。历史上与采玉相关的文字记述,多用修辞表达出玉石产地、环境以及采玉难度。在《山海经》和《穆天子传》中,虽然存有昆仑取玉的说法,但两书的叙事背景和“玉”之所指并非今日界定的矿物玉石,因此并不适合作为地质学所说的“玉料”的来源地考据。同样,时代更早的《楚辞·涉江》中有“登昆仑兮食玉英,与天地兮同寿,与日月兮同光”㉜,《楚辞·哀时命》中还有“愿至昆仑之悬圃兮,采钟山之玉英”㉝的说法,其出处也与《山海经》《穆天子传》两书有关。至于玉石是否出自昆仑并非为科学的证据,但“玉出昆仑”从此却成了文字记载的摹本源头。在其他一些文字叙事中,也可以发现真实玉料产自西北地区、于阗、玉河的说法。尤其是唐宋诗词,对玉的描写多属于现实与理想的想象性混合叙事。诗词作者本人可能并未涉足过新疆或昆仑实地,但他们以同理、移情和互文的手法,通过文学艺术修辞塑造了采玉之地的神秘、采玉工作的艰辛和玉之珍稀。

《周礼·冬官·考工记》有着研究者引证最多的对玉器制式、用玉制度、使用管理、玉礼制活动事项的经典记载,比如玉人之事,与天子、公、侯、伯对应的严格等级划分的镇圭、桓圭、信圭、躬圭,还有各式圭、璧、璋、琮等。同样援引不疲的,还有明代宋应星的《天工开物》,当中将玉石开采和琢磨玉器列为一种手工艺生产门类,较细致地记载了玉石自然属性之特别、原料开采之不易、珍惜贵重之原因,并对玉石产地、开采的天时、地气、人因等条件,以及种类、价值、交易、定价等情况也有描述。

第三,与治玉相关工艺活动的文字表述。寻采、运输得来的玉石要经历解玉、攻玉、细致琢磨等环节,甚至相关鉴定、鉴赏等技术知识,有的会以文字或图文并茂的形式呈现。如《诗经·小雅·鹤鸣》的“它山之石,可以攻玉”㉞表明,他山之石作为解玉的介质或琢磨的工具用来加工玉器。从《诗经·卫风·淇奥》中的“有匪君子,如切如磋,如琢如磨”㉟可见,传统治玉最为典型且真实具体的工艺是“琢”与“磨”。“琢磨”合称因此有了特别的隐喻——反复细致地思考,将一项可见的操作工艺引申为头脑中不可见的思想过程。“玉不琢不成器”亦有深层的文化隐喻——人原生如“璞”的性格,要经过打磨才能变成与社会相适的良玉。“琢磨”的人格化,使得琢磨玉石既呈现物的世界,更呈现人的世界。汉代《淮南子·说山训》还提到以马尾鬃毛编成软绳作为截玉工具的“马氂截玉”㊱的方法。清代李澄渊版的《玉作图说》以图文呼应的叙事形式比较形象地介绍了古代治玉事项、工艺、设备、工具、材料、操作等情况,十三道主要工序的具体文字记述见表4。

我们无法复原远古时期玉文化的非物态叙事,但是,古典传统时期以来众多遗存的物态叙事,例如以文字文本与具体工艺流程图像文本的形式将玉石开采、运输、加工、琢磨、使用、保存等记忆和知识显化的做法,符合当时社会价值建构的需要。这些文字或文图表述尽管显化,传播范围却仍有局限,只有识字和看得懂图的人才能知晓要义,对于当时识字程度不高的治玉工匠而言,不过是能说会道者另一种晦涩的新式密码文辞。

第四,玉的文学修辞和与玉相关的文学叙事不胜枚举。玉的属性,特别是所谓“灵”性与“通灵”,一方面饱含着原初的万物有灵精神,另一方面被道教文化极尽阐释,从而成就了一系列与圣仙世界有关的修辞文化,这些词语的意义有的至今还在沿用。道教将玉德理念比附到神仙圣人的身上以及他们构筑的虚幻世界之中。百姓常言的玉皇、玉帝,是道教最高的权力者,神灵仙道的居所都是玉石做的或如玉质般的,比如玉清㊳、玉虚、玉宇、瑶池、玉阙,神仙侍者是玉郎、玉女,服食的是“天地之精”的玉膏、玉荣、玉酿。不仅如此,就连动物、植物等,如玉兔、玉蟾、玉树等,也被赋予了玉石不朽的神性、纯洁、清静之意。另外,像宋代的《碾玉观音》,元末明初的《三国演义》《水浒传》,明代的《西游记》,清代的《红楼梦》(《石头记》)以及20世纪80年代的《穆斯林的葬礼》等,都是广为流传的与玉文化紧密联系的文学作品。

结 语

总而言之,玉文化的几种想象性叙事形式在彼此的关联中互相阐释、构建、生成,是整体的、动态的叙事,任何一种叙事形式都非独立发生或存在。

我们能从众多的当代现场深切体察到这种动态性。老百姓对玉石的认识、偏爱,往往无关出身、职业、性别、年龄,他们的目的不同,需求也不同,即使不是内行人,但他们绝对是当代玉文化建构与传承的参与者。可以说,在玉文化的民主化进程中,他们对玉石所表达出的态度及行为,有时更具影响力和传播力。

根据联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》所明确的,“非物质文化遗产世代相传,在各社区和群体适应周围环境以及与自然和历史的互动中,被不断地再创造,为这些社区和群体提供认同感和持续感,从而增强对文化多样性和人类创造力的尊重”㊴。文化的构成虽然复杂,包括知识、信念、艺术、道德、法律、风俗、习惯等,但是文化始终具有整体性,并在纠缠关系中发生动态变化。玉文化既是物的文化,亦是观念的文化。当观念易变时,物态叙事随之变化。一代代人参与建构的玉文化有其时的传统,一些过时的看似“死”了的形式样貌,会以新的形式和方式“活”下来。我们很难认清万年华夏玉文化在当代变化多端的样貌与可能性,很大程度上是因为身体、口传、物象、文字的叙事,一直以叠加态的方式生长和进行。不过,无论是物态还是非物态的叙事,中国玉文化的传承与造化始终具有先天性和自觉性,正像《道德经》的启示:“绵绵若存,用之不勤。”㊵

(本文图片未标明图源信息的皆为笔者拍摄或绘制)

本文为国家社科基金艺术学重点项目“开物成务:中国传统设计理论及实践研究”(项目编号:22AG012)的阶段性研究成果。