摘 要:在“文明”及其与“国家”的关系问题上长期未能取得共识,根本原因在于,学术界一直简单化地理解和沿用了摩尔根的相关界说。实际上,摩尔根的“文明”至少拥有三重含义:某种特殊的狭义文化,某种特殊的经济、社会和政治等方面意义上的发展状态,以及包括前两者在内的概括言之的人类社会某个特殊的发展阶段。以“国家”的出现为坐标,摩尔根“文明”的产生又至少拥有三种不同的时间:狭义文化意义上的“文明”在前,“国家”在后,两者相差数百年;经济、社会和政治等方面意义上的“文明”早于“国家”数百年而出现;后一种“文明”与“国家”几乎同时产生,或者稍晚出现。摩尔根关于“文明”及其与“国家”关系复杂的多重界说,在逻辑上存在严重缺陷。自摩尔根以来流行的用以判别“文明”的狭义文化标志或标准,验之以历史学、考古学和人类学的实证材料,也都不具有普遍性。

关键词:摩尔根;文明国家;逻辑检验;实证检验

作者易建平,华南师范大学历史文化学院教授(广州510631)。

中华文明探源工作进行到今天,所取得的成绩与面临的挑战都是巨大的。历史学家尤其是考古学家的发现,足以让我们重新阐释中华文明起源与形成的历史,让我们能够以更为可靠的一手材料去分析、辨别和扬弃司马迁等人所建立的中国史学叙事传统,从而有可能将部分掩藏在神话、传说和猜测中的五千年文明史的开场落实到更为坚实的科学基础之上。进而言之,还有可能让我们以中国的案例去检验、修正甚至推翻现在国际上流行的一些文明与国家起源理论。也正是这些新材料新发现,让我们面临了更大的理论工作挑战。使用现有的社会演进学说,无论是古典进化论的如摩尔根的,还是新进化论的如塞维斯和弗里德的,在分析几十年来新发现的材料以阐释中华文明起源过程的工作中,我们都遇到了不小的困难。其中首先就有一个对“文明”概念的认识问题。在这方面,各种观点互相纠缠、冲突,谁也难以说服谁。比如有人认为,“文明”是“指一个社会已由氏族制度解体而进入有了国家组织的阶级社会的阶段”;有人认为,“文明起源”“指的就是家庭、私有制和国家的起源”;有人认为,“文明”就是“国家”;有人认为,“文明”并不就是“国家”,“国家”只是“文明”社会的标志;有人认为,“文明是文化发展的高级阶段”;有人认为,“文明”是一种先进的或者较高阶段的社会发展状态;有人认为,“文明”分成两大部分,一部分是先进的文化,一部分是先进的社会发展状态,后者相当于“国家”;有人认为,文明与国家是内涵不同但相互联系的两个概念;有人认为,“国家”与“文明”是不同领域内的两个概念;等等,分歧甚至有愈演愈烈之势。笔者以为,导致争执出现的原因首先在于,我们至今仍在沿用摩尔根的路数研究“文明”及其与“国家”的关系,而这种方法是存在严重缺陷的。重新梳理与检讨摩尔根这方面的认识与做法,是更好解决中华文明探源理论问题的前提与基础。

一、摩尔根的基本认识及其矛盾

严格说来,摩尔根并无科学意义上的“文明”与“国家”定义,他主要使用这两个词来描述人类社会同一个发展阶段的两个不同方面。这个阶段,继他“古代社会”也即现今所说“原始社会”而来,是一种人类从未经历过的全新社会发展状态。它包括两个方面,一是人类社会狭义文化也即生存技术层面的发展,二是人类社会政治组织的演进。就前者而言,他使用了“文明”这个词;就后者而言,他使用的主要是“国家”这个词及其同义词如“政治社会”等。

众所周知,摩尔根将“古代社会”划分为蒙昧和野蛮两大时代,并进而将两者分别划分为低级、中级和高级总共六个发展阶段。除第一阶段外,其他五个阶段他分别以代表性的狭义文化来标志:(一)低级蒙昧社会始于人类的幼稚时期;(二)中级蒙昧社会始于鱼类食物和用火知识的获得;(三)高级蒙昧社会始于弓箭的发明;(四)低级野蛮社会始于制陶术的发明;(五)中级野蛮社会在东半球始于动物的饲养,在西半球始于用灌溉法种植玉蜀黍等作物以及使用土坯和石头来从事建筑;(六)高级野蛮社会始于冶铁术的发明和铁器的使用。继之而起的就是“文明社会”,其起源标志是“标音字母的发明和文字的使用”。关于“文字的使用”,具体标志他解释为“文献记载的出现”。

在《古代社会》中,摩尔根还强调了金属(尤其是“铁”)在人类社会发展过程中对于“文明”产生的重要性:

文明的基础就是建立在铁这种金属之上的。没有铁器,人类的进步便停滞在野蛮阶段。如果他们未能跨越这道鸿沟,那么,直到今天,他们还会停留在野蛮状态之下。

因此,如果概括说,摩尔根的“文明”在狭义文化上的标志是“标音字母的发明和文字的使用”,而其起源的基础是“铁”,应该没有问题。摩尔根这两个特殊的狭义文化标识对后世的考古学家包括中国的考古学家产生了巨大影响。

摩尔根另外使用了一套术语来描述整个人类社会政治组织的演进,这极其简要地概括在《古代社会》第一章《人类文化的几个发展阶段》的提要中:

两种政治方式(Two Plans of Government)——其一为氏族性和社会性的,它产生了社会(Societas);另一为政治性的,它产生了国家(Civitas)——前者以人身和氏族制度为基础;后者以地域和财产为基础——第一种方式为古代社会的政治结构——第二种方式为近代社会或文明社会的政治结构。

与狭义文化上将人类社会的演进划分为蒙昧、野蛮和文明三大时代相比,社会管理结构也即政治结构上,摩尔根主张只有两大发展阶段:氏族与国家。与“文明”一样,摩尔根也未对古代社会之后的“近代社会”或者“文明社会”的政治结构进行科学意义上的定义,而只是将地域和财产视作国家产生的两大基础或者说标志:

第二种方式以地域和财产为基础,我们可以名之为国家。这种组织的基础或基本单位是用界碑划定范围的乡或区及其所辖之财产,政治社会即由此而产生。政治社会是按地域组织起来的,它通过地域关系来处理财产和处理个人的问题。

尤其是地域,摩尔根特别强调它是一条分界线:

这个方式一旦出现,古代社会与近代社会之间的界线就分明了……

不过,有的时候他又十分强调财产的作用:

……无论怎样高度估量财产对人类文明的影响,都不为过甚。它是使雅利安人和闪族人摆脱野蛮社会、进入文明社会的力量。

在罗马,“政治社会”确立的特点甚至是“奠基于财产胜过了奠基于地域”。

这样,在摩尔根那里,总体来看是,发明了冶铁术,使用了铁器,这个时候文明产生的基础便具备了;而后发明了标音字母,使用了文字进行“文献记载”,这就标志着文明的出现;而地域和财产是国家产生的基础或标志。文明和国家各自出现的时间,前后相差几百年:

文明之出现,在亚细亚的希腊人中可以说始于荷马诗篇的写成,时在公元前850年左右……

希腊社会之最初登上历史舞台约在第一次奥林比亚期间(公元前776年),从那时候起,下迄克莱斯瑟尼斯之立法(公元前509年),它一直在致力于解决一个重大的问题。这等于对政治方式作根本的变革……人民力求摆脱他们自远古以来即生存于其中的氏族社会,而转入以地域和财产为基础的政治社会,这是进入文明领域所不可少的一个步骤。归根结底,他们致力于建立一个国家……

从开始试图建立这种新的政治制度起,直到问题得到解决时止,其间经历了数百年之久……在雅典人中,可以列举瑟秀斯的立法(根据传说)、德腊科的立法(公元前624年)、梭伦的立法(公元前594年)和克莱斯瑟尼斯的立法(公元前509年)……

随着克莱斯瑟尼斯之建立政治社会,氏族组织象是野蛮社会所留下的一片残襟被抛弃在一边了。

“文明”在前,“政治社会”或者说“国家”在后,这是摩尔根对两者出现相对时间关系的基本认识。

然而,除了这种基本认识之外,这几段话里还有几处自相矛盾的说法。比如他一方面说,希腊人最早“文明之出现……时在公元前850年左右”;另一方面又说,自“第一次奥林比亚期间(公元前776年)”始,“下迄克莱斯瑟尼斯之立法(公元前509年)”,希腊人“转入以地域和财产为基础的政治社会”的努力,都“是进入文明领域所不可少的一个步骤”。

这种不一致更是直接表现在前面分成两次引用的话里:“希腊人和罗马人在进入文明以后,竭心尽智才创建了乡和市区;由此而创立了第二个伟大的政治方式……这种以地域为基础的方式……一旦出现,古代社会与近代社会之间的界线就分明了……”在这里,前半部分说,“在进入文明以后……创建了乡和市区;由此而创立了第二个伟大的政治方式(也即国家——引者注)”;后半部分又说,“这种以地域为基础的方式……一旦出现,古代社会与近代社会之间的界线就分明了”。考虑到摩尔根的“近代社会”即是“文明社会”的同义词这一点,这句话后半部分的意思是,“以地域为基础的方式”也即“国家”的出现,是“古代社会”也即原始社会与“近代社会”也即“文明社会”之间的界线。换句话说,“国家”的产生标志着“文明社会”的出现。落实到我们正在讨论的问题上,上引内容实际上表达了两个互相矛盾的说法:“进入文明以后”数百年,才创立了“国家”;“国家”的创立,标志着“文明社会”的产生。

怎么解释这种矛盾呢?

笔者认为,这与摩尔根关于“文明”的基本认识实际上有两个(甚至更多,详后)相关。一个是前面一直强调的狭义文化意义上的“文明”;一个是尚未讨论到的经济、社会和政治等方面意义上的“文明”。如果从狭义文化方面入手讨论,那么标音字母的出现与文字之用于“文献记载”,就是一个社会已经进入“文明”发展阶段的标志。如果从政治组织结构及其相关经济和社会结构方面入手研究,那么只有“国家”出现,这个社会才进入了“文明领域”。换句话说,从后一个“文明”的角度看,在某种意义上,摩尔根同时又大体上将“文明”与“国家”等同了起来;或至少在进入时间上大体等同了起来。关于这点,从以下引文中也可看出:

氏族的消亡与有组织的乡区的兴起,大体上可以作为野蛮世界与文明世界的分界线,也就是作为古代社会与近代社会的分界线。

在这里,“文明世界”与“近代社会”不仅仅在进入时间上一致,而且这两个词的位置实际上也可以互换;互换之后完全不损害摩尔根原本的意思。本来,正如前面提到的,“文明”与“近代”各自加上“社会”一词后在摩尔根那里就是同义词:“第二种方式为近代社会或文明社会的政治结构”。既然“文明社会”与“近代社会”同义,而其“政治结构”即为“国家”,那么,“氏族的消亡与有组织的乡区的兴起”也即“第二种方式”也即“第二种政治方式”也即“国家”的兴起,也即是“文明世界”或者“近代社会”的兴起了。因而,上引那句话也即是再前面提到的地域方式是“古代社会与近代社会之间的界线”的同义表达了。

创立了“国家”,才能够“进入文明领域”。故而,“氏族的消亡与有组织的乡区的兴起”,也即“国家”政治结构的形成,是“文明世界”与“野蛮世界”之间的“分界线”。这种说法看起来似乎表示摩尔根突然忘记了他自己大书特书的“标音字母的发明和文字的使用”之“分界线”。不仅如此。曾经作为“文明”产生标志的“文字”,摩尔根这个时候又仅仅把它看作“文明的一切要素”之一而已:希腊人的“祖先曾经……创造了文明的一切要素,包括文字在内”。这一点很重要。与摩尔根其他地方的不同论述合起来看就是,“文字”是“文明”在狭义文化意义上的标志;但是,它同时又仅仅是“文明的一切要素”之一而已。

如何解释这些不同的说法呢?笔者以为,原因就在于,摩尔根的“文明”除了一开始就提到的狭义文化意义上的之外,还有一个社会、经济和政治等方面意义上的。

二、摩尔根的“文明”及其与“国家”关系的进一步讨论

一方面,“文明”早于“国家”几百年而出现,“文明”与“国家”并不是同一个事物;一方面,“国家”的产生是进入“文明”的标志,也就是二者几乎同时出现,或者,后者稍晚于前者而出现;另一方面,“文明世界”(“文明社会”)与“近代社会”(也即拥有“国家”的社会)这两个概念可以互换。虽然一般说来,摩尔根是在狭义文化意义上使用“文明”这个词的,但有的时候他又在经济、社会和政治等方面的意义上使用它。在后一种情况下,摩尔根的“文明”与“国家”又紧密相关,二者看起来像是同一个概念;或者至少可以说,它们几乎同时出现;按照摩尔根的原话说:前者稍晚于后者而出现。换句话说,上面所论矛盾出现的原因在于,“文明的一切要素”或者说“因素”,除了狭义文化上一个大类之外,还有经济、社会和政治等方面一个大类:

……雅典的氏族正处于氏族制度的末期形态下,具有充分的活力;但它面临着文明始萌的一些因素的对垒,并在这些因素面前步步退却,它连同它所创造的社会制度即将被这些因素所覆灭。

这里所说“文明始萌的一些因素”就不是指狭义上的文化了。摩尔根清清楚楚地说过,按照文字标志,希腊人早在公元前850年左右已经进入“文明”了。在这里,摩尔根为什么又会说,荷马史诗出现以后很久,雅典的氏族还“面临着文明始萌的一些因素的对垒”呢?请注意,他说的是“文明始萌的一些因素”,而不是“文明”的文字标志已经出现数百年之后的“文明”本身。原因在于,这里摩尔根想到的是狭义文化意义之外的“文明”因素,是经济、社会以及政治等方面“文明始萌的一些因素”,比如:

都市生活和制度的发展,财富的积累于都邑之内,以及由此而产生的生活方式的重大变化,便为氏族社会的覆灭、为建立政治社会以代替氏族社会作好了准备。

还有更多的材料直接说明,摩尔根的“文明”“要素”或者说“因素”一方面是指狭义文化意义上的如“文字”等,另一方面“必须与这些发明一起列举的”还有经济、社会和政治等方面的事物。关于前者的例证是:

希腊罗马文明的主要贡献……在发明方面则有火砖、起重机、水碾、桥梁、给水排水管道、带水龙头的引水铅管、拱门、天平;古典时代的艺术和科学及其成果,包括建筑上的各种柱型;阿拉伯数字;字母文字等。

近代文明社会的主要贡献在于电报;煤气;纺纱机;动力织布机;蒸汽机以及与它有关的无数机器,包括火车头、铁路和轮船在内;望远镜;大气层和太阳系可测性的发现;印刷术;运河闸门;航海罗盘;火药等等。

关于后者的例证有:

希腊罗马文明的主要贡献在于帝国和王国的政治结构;民法;基督教;具有元老院和执政官的贵族式兼民主式混合政体;具有议会和人民大会的民主政体;组织了受过军事训练的骑兵、步兵部队;建立了熟悉海上作战的海军;形成了具有市政法的大城市;海上的贸易;货币的铸造;建立在地域和财产基础上的国家……

……近代的科学;宗教自由和公共学校;代议制的民主政治;设有国会的立宪君主制;封建王国;近代特权阶级;国际法、成文法和习惯法;等等。

需要说明的是,上引四段话中第一段话是紧接着第三段话的,随后摩尔根另起一段接着总结道:“这些文明是在此以前的野蛮阶段的各种发明、发现和制度的基础上建立起来的……”这更加清楚地说明,摩尔根的“文明”不仅仅是指狭义文化意义上的,而且也是指经济、社会和政治等方面意义上的。

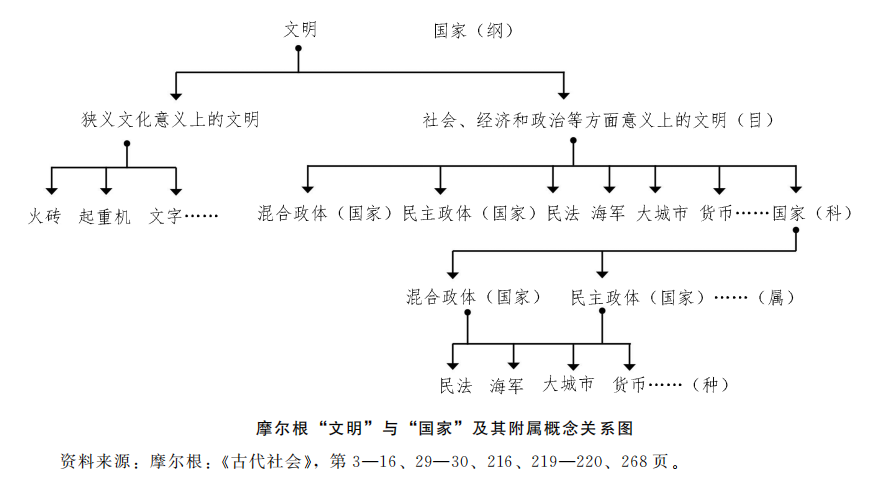

需要特别提及的是,在上述引文中,摩尔根将“建立在地域和财产基础上的国家”仅仅列为“希腊罗马文明的主要贡献”之一而已。它与“帝国和王国的政治结构;民法;基督教;具有元老院和执政官的贵族式兼民主式混合政体;具有议会和人民大会的民主政体;组织了受过军事训练的骑兵、步兵部队;建立了熟悉海上作战的海军;形成了具有市政法的大城市;海上的贸易;货币的铸造”并列。也就是说,在摩尔根那里,有的时候“文明”是一个用在经济、社会和政治等方面意义上的属概念,“国家”则只是其下的一个种概念。这还是仅仅就“文明”用在社会、经济和政治等方面意义上时所看到的。如果考虑到摩尔根的“文明”甚至还有一个更为广阔的意义,它不仅包括这些方面,而且包括狭义上的事物如“火砖、起重机、水碾、桥梁”等,那么,比照生物学分类法,可以说有的时候摩尔根的“文明”是一个“科概念”,社会、经济和政治等方面意义上的“文明”与狭义上的“文明”分别是其下的两个“属概念”,而“国家”则仅仅是其前一个“文明”“属概念”下的“种概念”,也没有问题。这就出现了一个将“属概念”甚至“科概念”与其下的“种概念”并列的问题。不仅如此,在上述引文中,“国家”同时又是一个“属概念”,“贵族式兼民主式混合政体(国家)”和“民主政体(国家)”则只是其下的两个“种概念”。前者于后者是一种包含关系;反之,则是被包含关系。更为麻烦的是,摩尔根许多时候还将“文明”与“国家”看作并列的两个概念,用来标识“古代社会”亦即原始社会之后同一个人类社会发展的新时代。这就是说,“国家”也是一个与“文明”对等的“科概念”。将这几种情况归纳起来,“国家”到底是以“科概念”“属概念”还是“种概念”名义与作为“科概念”或者“属概念”的“文明”并列?这样的问题摩尔根本人可能都难以回答。这种分类关系上的不清楚与不适当,大大增加了后人理解摩尔根核心概念的困难。不仅如此。将摩尔根有关表述大致归纳一下,可以得到下面一个较上述所说更不合适的概念关系图:

在这个图中,尤为不当的是,“国家”既是“纲概念”,又是与其并列的“纲概念”(“文明”)之下社会、经济和政治等方面意义上的“目概念”(“文明”)下的“科概念”,而这一“科概念”,又与本该属于其下的“属概念”的“混合政体(国家)”和“民主政体(国家)”并列,甚至与本该属于其下的“属概念”下的具体事物“……民法……海军……大城市……货币”等(权且称作“种概念”)并列。

这种粗略的分析看起来依旧过于复杂,分类上也多少有些勉强,我们可以进一步简略并更为准确地归纳。大体上说,摩尔根的“文明”至少拥有三重主要含义:一是狭义文化意义上的“文明”;二是经济、社会和政治等方面意义上的“文明”;三是包括上述二者在内的概括言之的“文明”。这三重含义并不一致;它们甚至在某些地方相互冲突,这尤其表现在以下两个大类之间:

第一类

铁器的使用是“文明”出现的基础。

“标音字母的发明和文字的使用”,是狭义文化意义上“文明”起源的标志。

这种“文明”先于政治上的“国家”数百年而出现。

第二类

“标音字母的发明和文字的使用”,又只是“文明的一切要素”之一而已。

“国家”是经济、社会和政治等方面意义上“文明”出现的标志。

这种“文明”稍晚于“国家”而出现;或者说,两者几乎同时出现。

这里的不一致主要表现为两点:第一,狭义文化意义上的“文明”与经济、社会和政治等方面意义上的“文明”并非同一概念;第二,以“国家”为坐标,这两类“文明”的出现不同时。

然而,问题并未就此结束。我们知道,在“文明”与“国家”出现相对时间关系上,摩尔根最为清楚的表述是,“在希腊人和罗马人当中,政治社会继氏族社会而起,不过这是文明开始以后的事”。换句话说,“文明”产生在前,“国家”出现于后,人类历史上有过一个“到达文明社会”却“对政治社会一无所知”的长达几百年的时段。这是摩尔根在“文明”与“国家”出现时间前后关系问题上的主要认识。这里的“文明”显然是狭义文化意义上的。我们刚刚还讨论了“国家”的产生标志着进入经济、社会和政治等方面意义上“文明”的情况。在这个问题上,摩尔根说,“文明”的出现几乎与“国家”的产生同时或者稍晚。那是在讨论希腊人古代社会末期演化情况时阐述的。令人费解的是,这同一类“文明”在摩尔根另一处讨论罗马人情况时,既与“国家”几乎同时出现或者稍后于“国家”而产生,又出现在了“第二个伟大政治方式”也即“国家”之前二百年:

……把台伯河两岸的一百个拉丁氏族集中起来,随后又以类似的方式把萨宾、拉丁、埃特鲁里亚及其他氏族集中起来,遂增加了两百个氏族,最后将它们彻底结合为一支人。罗马的基础就此奠定,罗马的威力与文明便随之而来。将氏族、部落集中统一于一个政府之下,这个运动发端于罗木卢斯,而完成于他的一些后继者;正是由于有了这个运动,才为新的政治制度铺平了道路——才能从一个奠基于个人和人身关系的政府转变为一个奠基于地域和财产的政府。

然而,为建立以地域和财产为基础的第二个伟大政治方式铺平道路,还需要在这不断发展的共和国中进行两个世纪的紧张活动。

在塞尔维乌斯建制下最后设立的政府就此定型……

罗马人到这时候已完全脱离了氏族社会,进而处于以地域和财产为基础的第二个伟大政治方式之下了。他们抛弃了氏族制和野蛮社会,上升至一个新的文明领域。

这几段话中提到的两处“文明”(把三百个氏族“彻底结合为一支人。罗马的基础就此奠定,罗马的威力与文明便随之而来”;“在塞尔维乌斯建制下……罗马人……完全脱离了氏族社会,进而处于以地域和财产为基础的第二个伟大政治方式之下了……上升至一个新的文明领域”)都属于摩尔根的社会、经济和政治等方面意义上的概念,但在出现时间上,以“国家”的产生为坐标,两者相隔了“两个世纪”。这就让人十分纳闷,同一范畴内“文明”的出现怎么也不同时?相较前文讨论的希腊不同类型“文明”出现不同时的情况,这更为难以解释。类似材料不是孤例:

……在亚伯拉罕时代……曾以血缘部落为基础进行了一次社会改革,这次改革表明:在他们到达文明社会之时尚处于氏族制度之下,并且对政治社会一无所知。

当摩西立法完成之时,希伯来人就成了一个文明民族了,但还没有进步到足以建立政治社会的水平。

“以血缘部落为基础进行了一次社会改革……到达文明社会”,“当摩西立法完成之时,希伯来人就成了一个文明民族”,然而他们这个时候仍旧“处于氏族制度之下,并且对政治社会一无所知”。这就是说,“文明”在前,“国家”在后;“文明社会”的“文明民族”依旧可以“处于氏族制度之下”。但是,按照摩尔根所称希腊罗马社会演进例子的历史逻辑继续推论,等到希伯来人创建“国家”之后,他们又会进入“新的文明领域”。这后一种情况表明,“国家”稍稍在前,“文明”稍稍在后;或者,两者几乎同时出现。同一种社会、经济和政治等方面意义上“文明”的产生,既在“国家”之前,又在“国家”之后(或者两者几乎同时出现),这是又一个相互冲突的明确例子。

这些例子清楚地证明,摩尔根在他的不同“文明”甚至同一种“文明”与“国家”出现时间前后关系的论述上过于复杂,有的地方不一致,有的地方颇为混乱甚至相互矛盾。这就大大增加了后世尤其中国学术界在他“文明”及其与“国家”关系问题上的梳理难度。

三、摩尔根“文明”与“国家”关系的逻辑检验

以上分析可以清晰地发现,摩尔根的“文明”及其与“国家”的关系,情况比我们原来所理解的远为复杂。我们过去太多时候总是想当然地将自他以来的“文明”做简单解释,或者释为与“国家”同义;或者释为某种特殊的“文化”;或者释为某种特殊的社会发展阶段;或者释为一半是某种特殊的文化,一半是某种特殊的社会结构也即国家;或者将“国家”释为“文明”的标志;等等,大家各执一说,争论不休。其实,追溯到底,摩尔根的“文明”本身及其与“国家”的关系都是多义的,它包括了许多不同观点学者解释的全部内容。

进一步概括一下前面两章的讨论,可以将摩尔根的“文明”及其与“国家”的关系划分为以下六类:

第一类:“文明”与“国家”是一对对等并立的概念。有的时候两者可以完全或者说几乎可以完全互换。

第二类:“文明”至少可以划分为三种:狭义文化意义上的“文明”;经济、社会和政治等方面意义上的“文明”;包括前二者在内的总括言之的“文明”。

第三类:“文明”与“国家”不是一对对等并立的概念。后者只是前者之下第二种“文明”之下的一个概念。

第四类:狭义文化意义上的“文明”,先于“国家”数百年而出现。

第五类:经济、社会和政治等方面意义上的“文明”,稍晚于“国家”而出现;或者说几乎与“国家”同时出现。

第六类:经济、社会和政治等方面意义上的“文明”,又先于“国家”数百年而出现;但是否与狭义文化意义上的“文明”同时出现,摩尔根并未说明。

其中最大的冲突有三:一是“文明”与“国家”两个概念本身既对等又不对等,既相同(或相似)又不相同(或不相似);二是至少存在着三种不同的“文明”(其中第一种和第二种的出现并不同时,但又可能同时);三是第二种“文明”既在“国家”之前数百年出现,又与“国家”同时出现或稍晚出现。这三大冲突可能是我们至今在“文明”及其与“国家”的关系问题上搅不清楚的根源性原因。幸运的是,上面概括的第一类内容可以说是摩尔根在这两者关系上的核心含义。支持这一点最为重要的事实是,“文明”与“国家”都被摩尔根用来标识“古代社会”之后人类社会进入的同一个全新发展阶段。虽然进一步细究的话,“文明”与“国家”各自在内涵、外延、存在时长和出现相对时间上,摩尔根在不同场合多有不同甚至矛盾的说法。但是,这并不妨碍他把这两个不同的词看作同一个人类社会发展新阶段符号的事实。这一点很重要。这是我们能够以之继续探讨的基础。这也是后世许多重要的研究者实质上将其统一为一个概念的基础。

讨论至此自然会想到一个问题:既然摩尔根“文明”与“国家”的核心意思都指这同一个人类社会发展新阶段,他却又将“文明”这个概念本身及其与“国家”之间的关系发展得这么复杂多义,这对后世的研究到底有利还是不利?回答显然是后者。并且,正是摩尔根的这种做法,导致了今天学术界在中华文明探源工作中出现了许多困难。更为重要的是,这种做法本身在19世纪也许不觉奇怪,但放在当代肯定不符合科学研究的规范。在同一项科学研究当中,核心概念不能是多义的,尤其它的核心内容不能相互冲突;它必须是简洁明晰、前后指向统一的。

其实,虽然受限于自己那部书的内容和形式,受限于它的副标题“就路易斯·亨·摩尔根的研究成果而作”,恩格斯也没有明确意识到摩尔根核心概念及其之间关系中存在的问题,但在实际研究工作中,已经凭着科学本能开始对摩尔根讨论的重点进行了改变。我们根据中文本统计了一下,较之摩尔根,恩格斯更多地使用了“国家”而不是“文明”这个词。在《古代社会》(不包括目录)一书中,可以找到“文明”一词252次(包括序言中8次),“国家”一词68次(这里忽略了“政治社会”“第二种方式”等同义词)。在《家庭、私有制和国家的起源》(不包括目录)一书中,前者使用了94次(包括两个序言中8次),后者使用了141次(包括两个序言中6次)。书的篇幅有长短之分,但两组数据之间比例的差异很能够说明问题。在摩尔根那里,“文明”这个词使用的次数是“国家”的3.70倍还强。在恩格斯那里,这个数字仅仅是0.66倍稍多。换句话说,恩格斯使用“文明”的频率,比摩尔根低了5.60倍强;使用“国家”的频率,则高了5.60倍强。这两组数据很能说明问题。并且,即便是“文明”这个词,恩格斯也更多地是在经济、社会以及政治等方面意义上使用的;也就是说,是在与“国家”关联的意义上使用的。在狭义文化意义上使用时,恩格斯多是复述摩尔根的思想。恩格斯开始的这种做法(即更多地使用“国家”代替“文明”来标志原始社会之后人类社会发展的新阶段),自20世纪尤其是20世纪后半期以来在国际学术界成为一种明显趋势,以至于在后代的经典作家那里,最终实质性地完成了这种替代。这与国内学术界大有不同。检索这几十年来发表的著述,我们总体上还是更多地使用意思含混的“文明”,而不是定义更为清晰确定的“国家”。我们受摩尔根的影响太深了,他的学说很长时间都被当作了圭臬,许多学者都不敢对其稍有批评,这最终非常不利于中华文明探源工作。

为什么恩格斯开始的方向是使用“国家”逐渐代替“文明”,而不是相反呢?这同科学研究方法与规范本身潜在的力量有关。虽然在那个时代,现在通行的科学方法与规范有的尚未那么清晰地归纳概括出来,但由于其本身即是蕴含在科学研究活动当中的规律,因而,不管研究者意识到没有,它们都或明或暗地显示出自己的力量。我们认为,正是这种力量让恩格斯更多地选择了“国家”而不是“文明”,来标志“古代社会”之后出现的人类社会全新的发展阶段。

摩尔根及其以后许多学者的“文明”概念到底合适与否,最终还是要看它是否经得起科学的检验。科学研究的目的在于求真。人类有意无意进行科学研究活动的几千年历史实践表明,要达到这一目的,最为有效的常用检验方式有两种:一是使用逻辑工具对假设或者理论(包括概念)进行形式检验;二是对其进行实践验证(历史学主要是使用实证材料对其进行检验)。我们也来采取这两种方法,核验一下摩尔根及其以后代表性学者的“文明”是否站得住脚。

先来对摩尔根的“文明”进行逻辑方面的简单检验。逻辑思维有同一律、矛盾律和排中律三大定律。我们前面讨论的摩尔根的“文明”概念是多义的,它既是狭义文化意义上的,又是经济、社会和政治等方面意义上的,还是包括这两者在内总的意义上的。这违反了同一律要求的思维中前后提及的概念之内涵和外延必须保持同一的规定。并且,以“国家”的出现为坐标,摩尔根前两种“文明”的产生并不同时又可能同时;第二种“文明”本身的出现并不同时。再者,“古代社会”也即“原始社会”之后同一个新的人类社会发展阶段的名称,除了这三个不同义的“文明”之外,还有一个虽然有时与“文明”对等并同义(或几乎同义)但有时又很不对等、很不同义的“国家”及其同义概念“政治社会”等,这更导致摩尔根的“文明”与“国家”以及二者之间的关系难以把握。这种种严重违反同一律的做法,是导致摩尔根的“文明”概念在后世难以被准确把握的主要原因,实际上也是自觉不自觉沿用摩尔根核心概念处理法的当前中华文明探源工作(特别是其理论工作)不够顺畅的一个重要的源头性原因。由于摩尔根的“文明”概念未遵守同一律,因而有的时候说它起源于“国家”之前数百年,有的时候说又稍晚于或者几乎同时于“国家”而出现,这就违反了矛盾律。“文明”到底出现在“国家”之前数百年,还是稍晚于或者几乎同时于“国家”而出现?这让人难以进行准确判断,实际上又使读者陷入了可能违反排中律的陷阱。

逻辑形式上还有一个分类不当而并立的问题。前面讨论过,比照生物学分类法,在摩尔根那里,“文明”既是“纲概念”也是“目概念”,“国家”既是与“文明”并立的“纲概念”,也是作为“目概念”(“文明”)下的“科概念”,从字面上看,读者很难分辨清楚“国家”到底是以什么身份与“文明”相处。尤其是,“国家”与“民法;基督教……混合政体……民主政体……骑兵、步兵……海军……大城市;海上的贸易;货币的铸造”等并立为“科概念”,更是不伦不类。“混合政体(国家)”和“民主政体(国家)”本来都应该包含在“国家”概念之下,是“国家”概念外延内的其中两个内容,而它们本身之下则都可以包含有“民法;基督教……骑兵、步兵……海军……大城市;海上的贸易;货币的铸造”等。这样的“国家”与“文明”,如果同时用来标识“古代社会”之后同一个人类社会发展的新阶段,后世的学术界如何分辨得清楚。

抛开摩尔根去看,“文明”这个概念本身在历史上就是极其多义而含混的。近几十年来,中国学术界也注意并且讨论了这一问题。2016年李剑鸣论及“文明”,第一部分标题就是“‘文明’概念的不确定性”。在他看来,由于用法复杂多样,含义驳杂混乱,“文明”可以列在“麻烦词排行榜”前几位。他大致看到,“文明”分别可以用于哲学、社会学、心理学、人类学、文化、政治经济学、意识形态等不同意义上的概念。历史学家使用“文明”这个词的时候,一样难有共识。他统计出历史学论著中“文明”概念的6种不同用法:(1)与“野蛮时代”相续并相对的“文明时代”;(2)摩尔根等人三阶段中的更高阶段;(3)作为人类的生活方式,侧重生产活动、技术形态、艺术成就和宗教信仰等;(4)以之界定人类共同体的特征,义近“社会”;(5)义同或近“文化”,以之称谓相近文化或较高级文化;(6)以之称谓有文字记载的历史。并且,这几种用法本身还交错纠缠。尤其是,长期以来,这个词还是西方中心论的产物,一度成为西方殖民者合法化自己行为的意识形态工具。以至于有人认为,到了现在,“文明”这个词戴上了太多的面具,“因之不可能正儿八经地把它当作一个分析范畴”,因之应当抛弃这个“含义彻底混乱、主要带有意识形态指向的”范畴,将其“扔进历史的垃圾堆”。

这么一个含义混杂的词用来标识人类社会发展的新阶段,其在学术界引起长久不息的争执,一点也不出人意料。相对来说,“国家”这个概念就比“文明”简单清晰多了。塞维斯正是看到了这一点,因而四阶段理论中确立的最终发展阶段不是“文明”而是“国家”。弗里德也一样,四阶段的最后一个也是“国家”。这是当代文明与国家起源理论研究中影响最大的两人。自克赖森等人始,学界更是将“国家”本身划分为“早期”与“成熟”两种形态,并在前者的起源、形成、兴盛与衰亡等问题上做了大量研究,内容涉及制度建构、意识形态、文化认同和经济发展等方面。相对而言,以“文明”为名的研究,在文化人类学领域,甚至在实证史学与考古学领域,国际上却是越来越少了。这与国内研究的趋势,大有不同。

四、摩尔根以来“文明”标志/标准的普遍性实证检验

以某种(些)狭义“文化”标志的“文明”,被有些学者称作“博物馆清单式”的“文明”,无论标志是金属或者(和)文字,还是以城址为标识的城市或者其他大型建筑之类,往往只能适用于某些地区。一旦视野打开,就有可能发现反例。虽然,摩尔根这种标志“文明”的传统直到今天仍很有学术市场,尤其是在许多中国的考古学家当中。但是,到目前为止,近一百五十年来,以特殊“文化”来标志普遍“文明”的努力,按照科学研究的另外一种有效的基本方法,也即实践检验理论的方法去验证,没有哪一家特殊理论经得起历史学、考古学和人类学等实证材料的普遍性检验。学者们在某个地区发现的某种(些)特殊“文化”标志,另外一些学者都找到了另外一个甚至几个地区这种(些)特殊“文化”缺乏的反例,或者拥有这种(些)标志却长期不见“国家”的反例。长期不见“国家”,要说一个社会真正进入了一种与原始社会完全不一样的“文明”,即便摩尔根也不会这么认为,虽然他某些时候的确说过,进入了“文明”,再等上数百年,“国家”才会产生。但终究,“国家”的产生距离“文明”并不遥远。

我们下面来看看几家影响较大的学说。

第一家就是摩尔根的理论:“铁器”是“文明”出现的基础,“标音字母的使用和文献记载的出现”,是“文明”出现的标志。

中外学术界受到摩尔根这种做法的很大影响,许多后来的学者都试图以某种(些)特殊的狭义文化尤其“文字”(或与非狭义文化一道)来标志“文明”,这在国外影响最大的就是柴尔德。他提出“城市革命”一说,并拿出10条标准或标志,来框定“城市”实际上也即“文明”:

1.出现了人口规模更大、密度更高的城市。

2.城市人口结构和功能复杂化,农民以外,出现了不事食物生产的专业工匠、运输工人、商人、官员和祭司。

3.贡赋。

4.象征社会剩余产品集中的纪念性公共建筑出现,可以之区分于村庄。

5.不生产食物的人都依赖神庙或者王家粮仓生存,因而依附于神庙或者王室。祭司与各种官吏享受了剩余产品的大部分。统治阶级与被统治阶级之间关系是互利的。

6.管理的需要促使了记录和数字符号系统的发明。书写文字是文明重要而方便的标志。

7.历法科学和数学科学是最早文明的共同特征,也是考古学家所持标准(文字)的必然产物。

8.剩余产品的集中导致了艺术的繁荣。

9.集中起来的社会剩余产品的一部分用来支持长途贸易。这是所有早期文明的共同特征。

10.工匠由此获得原料,并在一个基于居住而非亲属关系的国家组织中获得了安全保障。

其中,第4、6、7、8条都与狭义文化相关,第6条特别强调了“文字”是“文明”的重要标志,第7条强调了“历法科学和数学科学”是“最早文明的共同特征”。第6、7条显然都是摩尔根“文字”标志的继承与展开。有意思的是,除了狭义文化标准(标志)之外,柴尔德其他几条标准(标志)则涉及人口、社会、经济以及政治结构等方面。除受摩尔根的影响之外,大概也因为他本能地感觉到,要标识一个新时代,仅仅几个狭义文化上的标准(标志)是不够的。这说明,柴尔德的“文明”包含有狭义文化意义上与社会、经济和政治等方面意义上的两个部分。这与摩尔根将这两个部分截然划分作两种“文明”,本质上并无不同,但形式上还是有着很大区别的。需要特别注意的是,柴尔德并未将“国家”专门列为上述10条中的一条,虽然顺带提到了它。

国内影响最大的是夏鼐。夏鼐提出了识别“文明”的大家通常认为的“三标志”说(实际上是“四标志”说):

现今史学界一般把“文明”一词用来以指一个社会已由氏族制度解体而进入有了国家组织的阶级社会的阶段。这种社会中,除了政治组织上的国家以外,已有城市作为政治(宫殿和官署)、经济(手工业以外,又有商业)、文化(包括宗教)各方面活动的中心。它们一般都已经发明文字和能够利用文字作记载(秘鲁似为例外,仅有结绳记事),并且都已知道冶炼金属。文明的这些标志中以文字最为重要。欧洲的远古文化只有爱琴—米诺文化,因为它已有了文字,可以称为“文明”。此外,欧洲各地的各种史前文化,虽然有的已进入青铜时代,甚至进入铁器时代,但都不能称为“文明”。

在这四标志说中,可以明显看到摩尔根和柴尔德等人的影响。其中,夏鼐特别强调了“文字最为重要”。有意思的是,夏鼐所说“文明”定义,完全是一种非狭义文化意义上的,其标志却一半是狭义文化的,一半是经济、社会和政治等方面的。

后来的学者纷纷对这样一些学说进行了讨论,主要是利用更为扩大的视野以实证材料对其进行检验。他们认为,任何一个研究对象出现的标志或标准的确立都需要普遍性;因而,凡是在实证材料中发现一个反例的时候,这个标志或标准就需要修改;修改若不成功,被检验的标志或标准便只能放弃。到目前为止,大家讨论的结论多半是,这种“博物馆清单式”文明标准或标志都不具有普遍性。

以上三种学说最为突出的共同点是“文字”。反对者的意见多以印卡国家没有文字来当作反例。其实,不仅印卡,中国的材料更是清楚地说明,如果以系统“文字”(具体看就是“文献记载的出现”)当作“文明”的标志,那么,中国的文明起源就只能从殷墟发现的甲骨文时代算起了。我们现在的考古学家大多将文明起源的研究对象远推到公元前三千年左右的红山、凌家滩、良渚、石家河、焦家和南佐等以及后来的宝墩、石峁、陶寺和二里头等。但是,在那些地方并未发现摩尔根等人所说的系统的“文字”。奇怪的是,夏鼐明确提到了秘鲁也即印卡是“文字标志”的可能性“例外”,却又将“文字”看作标志,并且认为它是“最为重要”的“标志”,甚至重要过“国家”。

“金属”在摩尔根和夏鼐的文明起源理论中都占有重要地位。摩尔根将“铁器”看作“文明”起源的基础,夏鼐将“金属”看作四大标志之一。验之以实证材料,对“金属”这一标志最不利的案例是中美洲的原生文明,那里有文字有国家却不知道冶炼“金属”。我们现在当作中国文明起源研究对象的红山、凌家滩、良渚、石家河、焦家、南佐、宝墩、石峁和陶寺等遗址,有些地方虽然也发现金属器物,但其数量与用途还不能说对那些社会的生存发展具有不可或缺的作用。我们知道,将金属、文字和(或)城市尤其国家一类当作“文明”标志,是因为它们在当时社会生存发展当中拥有决定性的作用。如果一种事物的出现并不具有这种作用,如我们现在讨论的中国文明起源研究对象遗址中的零星金属器物,那么将其当作这个社会文明起源了的“标志”,恐怕就不那么说得过去。何况,没有了文字,夏鼐本人也认为,即便“有的已进入青铜时代,甚至进入铁器时代,但都不能称为‘文明’”。这里的“文字”标志,夏鼐明确界定为“已经发明文字和能够利用文字作记载”(这与摩尔根和恩格斯解释的几乎一致),而不是我们现在许多考古学家和古文字学家猜测的“刻符”或者单个“朱书”什么的。

重要的还在于,人类历史发展中太多的例子表明,即便有了系统的“文字”和大规模使用的“金属”器物,这个社会未必就一定发展到了经济、社会和政治等意义上“进入有了国家组织”的“文明”阶段。这方面最好的例子就是凉山彝族的历史。凉山彝族的文字自成系统,他们普遍使用铁器的历史有上千年,甚至后来都已经使用了热兵器,但在20世纪50年代之前,其社会结构仍然处于前国家发展阶段。这充分说明,狭义文化意义上的某个发展阶段,并非一定等同于经济、社会和政治等方面意义上的某个发展阶段。

柴尔德和夏鼐都将“城市”看作“文明”的标志。甚至,柴尔德将“城市”几乎等同于“文明”本身。“城市”这个标志比较复杂,在柴尔德和夏鼐那里,它应该主要是用在经济、社会和政治等方面非狭义文化意义上。但在实际研究活动当中,许多学者尤其许多考古学家往往首先就将城墙本身看作城市的标志物,这就与狭义文化意义上的“文明”直接关联了起来。这样的话,“城市”标志就会遇到许多案例的挑战。比如二里头,比如殷墟,“城市”本身都并未筑城,以至于有的考古学家得出结论认为,“大都无城”。其实,不管是狭义文化意义上的,还是经济、社会和政治等方面意义上的,“城市”标志都会遇到斯巴达一类例子的挑战。斯巴达国家并无城市,公元前2世纪之前,它甚至并未筑城,它的核心部分只由几个村落组成。“城市化”与“国家”或者说拥有“国家”的“文明”之间,并不产生必然的联系。

柴尔德标准中特别有“纪念性公共建筑”一项,他认为其出现是社会剩余产品集中的表现,能够以之将城市与村庄区分开来。这一标准最大的挑战来自许多原始社会的同类建筑。其中,最不容易对付的例子有,九千年到一万二千年前的哥贝克力巨型神庙。这是在前陶时代建造的一系列神庙。当时,没有农业,人们还生活在游猎采集阶段,他们刚刚进入新石器时代,手持简单粗糙的工具,从周围聚集过来,以巨型石条建造了这一原始社会的奇迹。摩尔根将制陶术当作低级野蛮社会开始的标志。哥贝克力巨型神庙的建造者还没有发明制陶术,因而,他们还处于摩尔根所说的蒙昧社会发展阶段。可就是处于这么低级发展阶段的原始人群却建造了足以摧毁柴尔德“纪念性公共建筑”这一“文明”标准的巨型公共建筑。

哥贝克力巨型神庙里也有不少美丽的雕塑;甚至,神庙本身就是人类最为震撼的早期视觉造型艺术作品。这也就在相当程度上减损了柴尔德“艺术的繁荣”这一标准的必要性。

总起来说,一百多年来,使用某种(些)特殊的狭义文化来标志或标准化普遍性“文明”的努力,在现今大多数学者看来,都是不成功的。到目前为止,任何狭义文化标志,从摩尔根的单一文字(以及作为基础的“铁器”),到柴尔德的文字、历法、数学、纪念性公共建筑和艺术,到夏鼐的文字和金属,在区别“文明社会”与“原始社会”之时,都并非那么普遍有效。人类历史发展的实证材料表明,缺乏某种(些)标志性的狭义文化,未必就不能有“进入有了国家组织的阶级社会的阶段”的“文明”。反过来说,出现了这种(些)标志,未必就一定出现了这种“文明”,也就是说,未必就一定出现了拥有国家的“文明”。我们到了彻底换一种做法,来寻找更为合适的概念,来框定原始社会之后人类社会全新发展阶段的时候了。

最重要的还在于,实际上,在人类处于从原始社会到国家社会这一最早的根本转折点上,从未发现过摩尔根那种狭义文化意义上的“文明”与经济、社会和政治等方面意义上的拥有“国家”的“文明”(此处都指原生“文明”)完全同时同地起源的情况。这两者本来就不是同一种东西,怎么可能要求历史一定安排它们初次就相遇在同一个时间和地点呢?它们的出现各有自己的规律与基础,并且完全可以是并不必然相互关联的规律与基础。既然本身不一样,各自出现的规律与基础不一样,因而出现时间地点可以不一样,为什么还要使用字面上的同一个“文明”来标识实质上不一样的它们呢?何况,自始至终,摩尔根等人也从未说清楚过,甚至有的人从未认真讨论过,这两种“文明”必然互相关联的充足理由。

还有一个问题需要重视,那就是摩尔根等人忘记了,以狭义文化意义上的某种(些)特殊事物比如“文字”或(和)“金属”(等)来标志的“文明”,不仅仅是氏族社会或者“古代社会”崩溃之后出现的新的社会发展初始阶段,而且是自此开始以至无穷时代的“文明”。即便一开始比如“文字”最为重要,但不能肯定,之后所有时代人类都无任何发明创造的重要性可以超过“文字”。何况“历法科学和数学科学”,何况“金属”,何况“城址”,何况“纪念性公共建筑”,何况“艺术”。何况,就其重要性而言,如果要标识一个与原始社会完全不一样的新时代,使用某种(些)特殊文化符号比如说“文字”或(和)“金属”(等),显然不如直接使用能够概括经济、社会尤其政治等结构方面总的内容的“国家”,如果“国家”是与“文明”完全不一样的概念的话。可以用来标识一个与原始社会完全不一样的新的发展阶段,恐怕不会有恰当过“国家”的概念。就其对于人类社会结构根本性演变的作用而言,“文字”等特殊文化未必一定是不可或缺的。人类可以有系统“文字”而无国家(如20世纪50年代以前的凉山彝族社会),也可以有“国家”而无系统“文字”(如印卡国家、殷墟时代之前的中国国家)。但是,没有“国家”,又怎么可以说人类社会真正脱离了原始社会而进入了一个全新的发展阶段呢?

结论

前贤们在“文明”和“国家”定义、标准与标志以及这两大概念之间关系问题上进行了艰辛的探索,取得了巨大的成就。但是,一百多年来考古学、人类学和历史学材料的积累,尤其是近几十年来无数新材料的发现,对我们的理论工作提出了更大的挑战更高的要求。

在跳出原始社会进入一个全新发展阶段的过程中,我们看到的根本性变革是,人类社会组织结构尤其管理结构的变革,而不是某种(些)特殊文化如文字、青铜器、铁器、城址的出现。因而,我们认为,恩格斯无意间开辟的方向是对的,即研究原始社会之后人类社会新的发展阶段的重点是“国家”。“文明”这个概念太混乱了,它难以用来清晰有效地判别人类社会全新结构的出现。从恩格斯开始,到塞维斯、弗里德、卡内罗、克赖森和厄尔等人,越来越多的学者更愿意使用的是“国家”而不是“文明”这个概念,这是科学研究规律本身力量所导致的。“文明”这个词太难于把握,目前继续用来进行人类社会进入全新发展阶段的研究,弊处远多于利处。因而,我们认为,在纯学术研究当中,尽量不使用这个概念,尽量像恩格斯尤其后来学者那样,更多地使用“国家”这个概念,这样可能更有利于我们进行人类社会演进关节点的探究。还有一种方法是,在这个研究过程当中,将“文明”与“国家”更为明确地联系起来,可能可以使问题变得更为简单而清晰,从而大大有利于实际问题的解决。何况,我们现在早期社会演进研究意义上使用的“文明”与“国家”,在词源上本就是同一个词。这样做,唯一的麻烦是,传统上,有许多人更习惯于使用“文明”这个意义含混的词。解决的办法是,在研究原始社会之后人类社会全新的结构性变革时,更多地使用“国家”这个概念,而将“文明”明确地定义为“国家”产生之后人类社会的广义上的“文化”。这样,就能够更为方便地使用“国家”这个概念来进行学术研究,也可以更为清晰地使用“文明”这个词来进行学术与非学术的对话。这样使用的“文明”,大家都可以清楚地知道其含义。

(本文注释内容略)

原文责任编辑:晁天义