摘 要:文章探讨当前世界面临的严重危机和不平等现象,呼吁采取大规模的系统性变革。要解决这个问题,需要制定一份新的生态社会契约,建立一个以公正、平等和可持续发展为愿景的新的发展模式。这个模式有三个关键支柱:替代性经济方法,依据公平的财政契约制定转型性社会政策,重构多边主义、加强团结。要实现这种转型性变革,需要重新调整现行的权力结构,创建新的联盟,并共同创立新的生态社会契约,以实现气候正义和社会正义。

关键词:不平等;危机;转移权力;生态社会;契约

报告的关键信息

1. 现在我们这个世界处于破裂态,危机严重,不平等加剧,社会契约瓦解。当下应该行动起来,为确保人类的未来无虞,要携手为人类和地球共同打造一个新的生态社会契约。

2. 当前的极端不平等现象,环境破坏,以及在危机面前不堪一击的状态,并非因为系统出了毛病,而恰恰是系统自身的特点。只有进行大规模的系统性变革,才能消解这种险恶局面。

3. 不平等向来就是经济、社会、政治、生态等多种危机、多重危机的推动力、放大器,也是危机的后果。不平等的结局是一个恶性循环,它不断破坏人类在这个星球生活的基础,销蚀让所有人类过上有尊严而和平的生活的前景。弱势人群、被边缘化群体面临多种不平等的交迫袭扰,故而深受其害,被弃如敝屣。而精英们大都可以在危机的不利影响中保全自身,甚至还经常趁机营私牟利。

4. 人类可以开辟道路,以公正、平等和可持续发展为愿景,达成一份新的生态社会契约。为此,我们需要一种新的发展模式,它有三个关键支柱:一是替代性经济方法,紧密围绕环境正义和社会正义,重新调整国家、市场、社会、自然四者的关系;二是依据公平的财政契约制定转型性社会政策;三是重构多边主义,加强团结。

5. 当权者总是在维护、赓续牺牲多数人利益为少数人谋利的制度。只有重新调整现行的权力结构,创建新的联盟,才能实现转型性变革。追求进步的政治领袖、能兼容并蓄的联盟、主动积极的公民以及社会运动,需要团结起来,共同创立新的生态社会契约,以求实现气候正义和社会正义。

第一部分 破裂的世界:不平等、危机、社会契约毁弃

新冠、艾滋病等流行病造成的破坏,并不单单是病毒存在所致,而是病毒在不平等社会的裂隙间渗透继而扩大裂隙造成的后果。

——联合国艾滋病规划署执行主任温妮·拜恩伊玛(Winnie Byanyima)

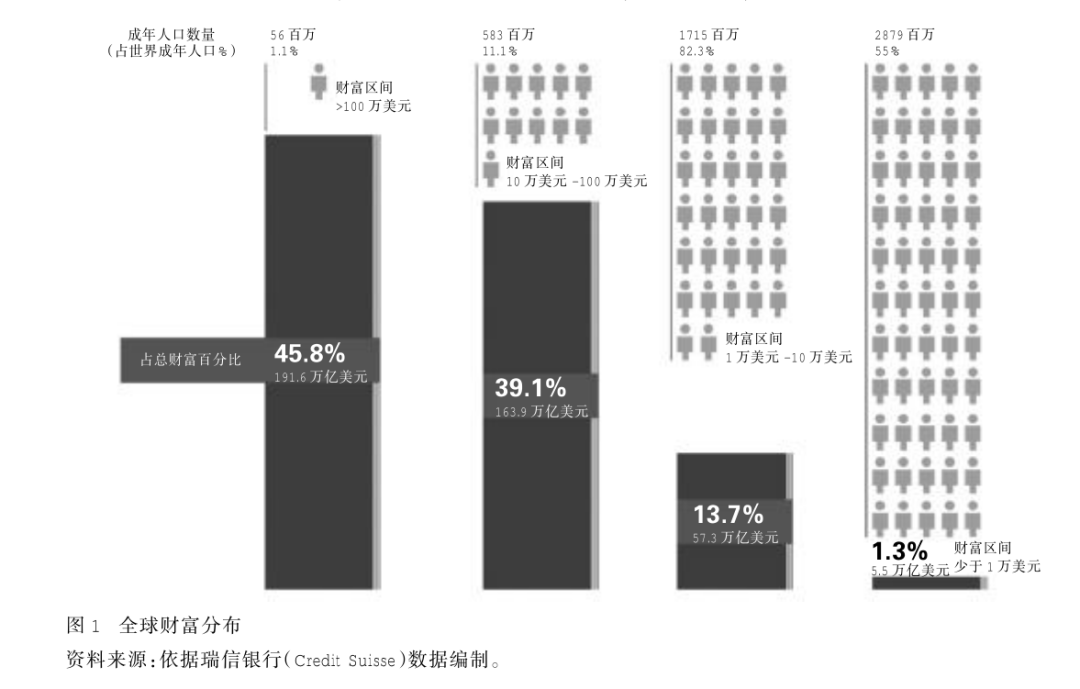

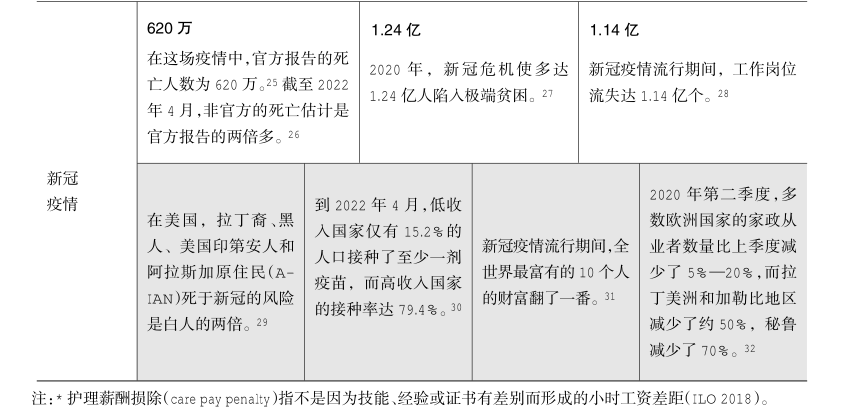

新冠疫情波及面极广,每个人、每个地方都经历了,但彼此的经历却又差异极大。也许,这场疫情最能说明现行的世界秩序是如何趋向不公正的。自2020年初首次发现新冠病毒至今,生命损失巨大,经济衰退严重,人类发展的众多指标纷纷倒退,贫困状况整体加剧。然而就在同一时期,新冠疫情也为极少数人带来了极其丰厚的收益。疫情暴发后,财富进一步向顶端集中。一边是人类痛苦的剧增,一边是利润和特权的剧增,这种相伴相生的现象成为贯穿危机重重的晚近历史的不幸主旋律,而且随着时间年复一年,这一主旋律越来越明显。本报告拟重点论述不平等,论述的前提是:一个能使全球卫生危机急剧加深的体系,可以让世界上最富的10个人财富翻倍(Oxfam 2022a; 见图1),同时又令1.2亿多人口陷入极端贫困(UN 2021),这说明社会契约已然毁坏,它抛弃的人太多,已经保护不了我们的地球。

2015年,这个世界似乎走上了一条希望之路。这一年,致力于发展的国际社会就一项“改变世界”的《2030年可持续发展议程》(UN 2015)达成一致,这项雄心勃勃的议程内含空前广泛的革命性发展愿景。和“千年发展目标”时代不同的是,这个新议程有一个明确的承诺:减少一国之内和国与国之间的不平等,就像“可持续发展目标10”(Sustainable Development Goal 10)规定的那样。现在距实现这一宏伟蓝图仅剩下七年时间了,实现“2030年议程”愿景的环境从未如此艰难,因为有若干迫在眉睫的挑战,比如:财富与收入空前集中(Chancel and Piketty 2021; UN DESA 2020a),减贫进展参差不齐;精英阶层把持政治过程和政治机构(Bartels 2008; Gilens 2012);经济紧缩趋势抬头,基本服务私有化,政府职能退缩(Ortiz et al. 2020);存在民族主义、右翼极端主义,以及反平等主义、反人权话语、反人权运动的逆流(Radacic and Facio 2020; Roggeband and Krizsán 2020);存在不安全、冲突和被迫流离失所者增多等问题(UN DESA 2020b; UNHCR 2022);技术不断演进,在一国之内和国与国之间造成新的鸿沟(UNCTAD 2021a);气候危机、生物多样性丧失威胁着人类自身的生存(Dasgupta 2021; IPCC 2021; UNDP 2020)。新冠疫情强化了当前体系的销蚀作用及体系造成的不平等状况(Oxfam 2021, 2022a),说明该体系缺乏对抗冲击的韧性。同时,最近俄罗斯与乌克兰的冲突使能源和食品价格暴涨,地缘政治紧张状态已经出现。其结果是,世界处于破裂态,而破裂的核心缘由是不平等。

不平等既是经济、社会、政治、生态等多重危机的根源,也是危机的放大器。财富和收入空前集中于个人、团体、企业,是当下的一个决定性特征(Credit Suisse 2021; Oxfam 2018),与这个特征相伴的是彼此关联、交叠复杂的危机,这种危机可以理解为当前经济体系的内生性危机。过去30年,人类最上层1%的人攫取的财富,相当于人类底层50%人口的近20倍(Oxfam 2022a)。财富和收入集中于顶端,既是精英当权的结果,也是精英当权的推动力(Hujo and Carter 2022)。

经验证据表明:各方面的不平等对于我们的社会和经济都是非常不利的,它破坏了经济发展,破坏减贫、福祉和健康,破坏民主、参与和社会凝聚力,也破坏了社会、环境、经济的可持续性(例如,参见Berg and Ostry 2011; Chancel 2017; Dorling 2019; Mounk 2018; Stiglitz 2012; Therborn 2013; UNDP 2019; UNRISD 2010; Wilkinson and Pickett 2009)。

新自由主义政策和近期发生的危机,仍在加剧国内和国际间的不平等,弱势人群尤其遭受重创(Hujo and Carter 2019a; Oxfam 2021)。种族、民族、种姓、公民地位、性别认同、性取向、年龄、残疾等诸多因素,在决定人们的能力和社会成就方面仍然发挥关键作用(Stewart 2013, 2016)。

当前的危机感和不安全感,同20世纪下半叶以来世界取得的显著发展形成了反差。20世纪下半叶,世界大多数人的发展得到了扩展,贫困减少了,寿命延长了,性别平等程度提高了,各种歧视减少了,能力增强了,获得技术的渠道增多了。但是,这些利益是分配不均的,危机来临时,取得的成果会被迅速销蚀(UN 2022a)。

危机时刻出现在各种趋势之后,并非凭空而来(见图2),这些趋势包括全球化、技术进步、人口变化(如老龄化、移民和城市化),以及全球权力结构的变动。这些长期性趋势一方面为人类实现增长、减贫、福祉的进步提供了机遇,另一方面又常在一国之内和国与国之间、在不同社会群体之间形成极度不平等的后果,造成新的风险和深刻的环境影响。本报告认为,之所以有这种结果,部分原因是长期性趋势受政策进路的影响,而政策进路与20世纪80年代初全球北方的几个国家带头推行新自由主义转向有关。那次转向构成了不平等加剧、不稳定危机的大背景和恶性循环(UNRISD 2000, 2010; Utting et al. 2012)。由是,利益分配不平等,而成本却被抛给了庶民阶层(subaltern group),抛给了全球南方国家,抛给了环境(Fraser 2021),继而社会契约被掏空,全球公域(global commons)被毁坏(Meagher 2022; Standing 2019)。

为了弄清人类如何走到了这一地步,本报告将对新自由主义全球化时代和相关政策选择如何成为当今挑战的核心作出分析,正是这些选择为当前不可持续的超级全球化模式铺就了道路,而超级全球化模式又造成了难以摆脱的牵引力,将世界拽向不平等,拽入危机。本报告揭示了纵横在社会、经济之间的裂隙有多深,不平等、隔离、两极化、冲突和社会排斥即是其表征,继而揭示造成裂隙的根源。报告探讨如何才能修复再造破碎的社会契约,使其转变为生态社会契约,以克服当前的挑战,保护人类和地球,让人们坚定地走更加可持续的道路。

当今这个食利资本主义时代,发生了一场对公有物的劫掠……在此过程中,社会不平等的恶化程度,非货币收入所能衡量。

——伦敦大学亚非学院(SOAS)教授级副研究员盖伊·斯坦丁(Guy Standing)

第二部分 危机时代的不平等——一种恶性循环

市场高效运行是为了追求私人利润,过去半个世纪,这种运行被霸道地凌驾在了一切公共利益观念之上。

——伦敦大学学院教授玛利亚娜·马祖卡托(Mariana Mazzucato)

设计出的危机

深入观察这个开启了危机时代的体系之后,我们认识到,它所造成的不平等、环境退化和韧性缺失现象并非体系不幸而生的副产品,而是其设计时就注定要发生的。如本报告所示,不平等与危机密切相连,两者盘结交错,彼此强化,附势竞上,最终发展到一种极其脆弱、差异极其悬殊又极不可持续的地步。

我们将危机理解为系统性的威胁和混乱,这些威胁和混乱破坏了人们的生计和社会供给,令个人和集体的反应机制承受压迫,最终,常常导致以往取得的成就和来之不易的进步发生逆转,使弱势群体、边缘化群体更进一步落在后面(Heintz et al. 2021; UN 2021)。

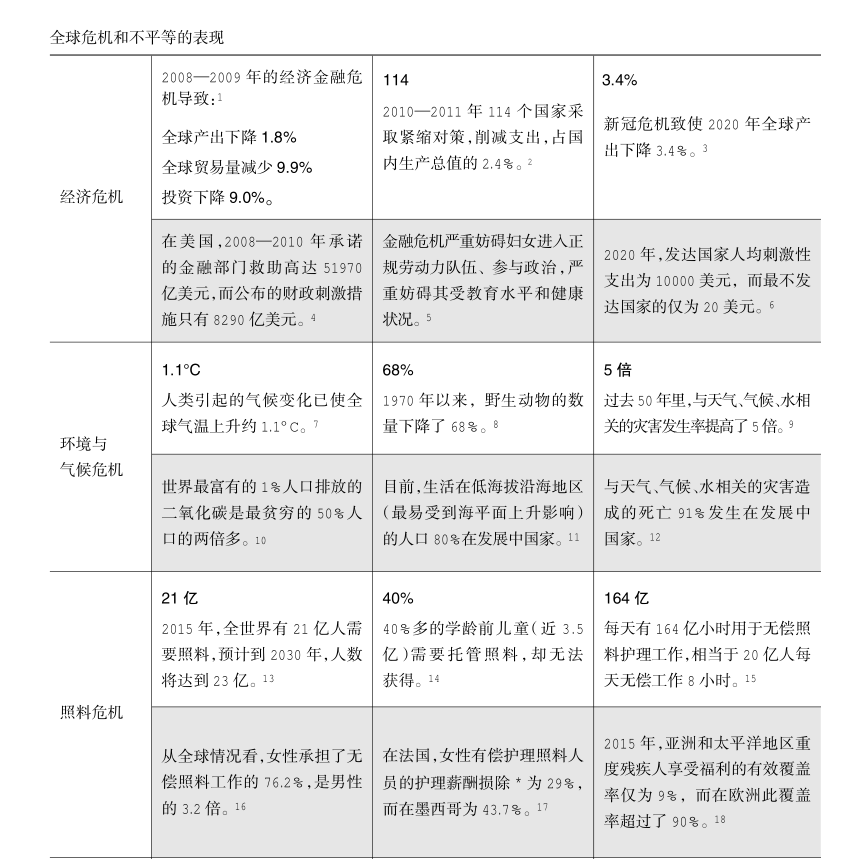

当前的新自由主义超级全球化经济模式制造并复制不平等,该模式极易发生波动,无法静守于这个星球的界限之内。相反,这种经济模式会在各个领域制造和复制危机(Fraser 2021; Offe 1976;见表格),从经济危机和金融危机,到气候变化、生物多样性丧失、污染、资源利用不可持续危机,再到照料危机、政治危机,等等。照料危机表现为需要护理照料的人缺乏照料,女性承担过多的无偿照料工作;政治危机则表现为:权力更加不对称,对人权的逆反,公民信任度降低,国家的合法性被销蚀,以及前所未有的抗议和暴力冲突。新冠疫情让这个体系的内在缺陷“昭然若揭”,无论是从造成疫情的条件看——具体来说就是人类文明对自然生态系统的关闭——还是从疫情造成的结果看,皆是如此。只有承认这一点,我们才能采纳更为大胆的议程,进行转型性变革,消除造成危机和不平等的诸般结构性驱动因素(UNRISD 2016; Utting et al. 2012)。

这个经济模式是怎么来的呢?在第二次世界大战后的时代,国家主导的发展以及早期全球化为减少贫困、实现社会进步提供了机遇,但是,在20世纪80年代初发生了向市场原教旨主义的急剧转变。这次转变由全球北方的政府和机构带头,造成更不稳定、更不平等、发展更不均衡的局面。虽然通过“社会转向”(1995年联合国在哥本哈根召开“社会发展问题世界首脑会议”前后出现的观念上、政策上的渐变,它重申了发展议程中的社会问题),人们为抵消自由化、减少监管和私有化政策带来的不利影响作过努力,但是,一些根本性的难题仍未解决(UNRISD 2016)。社会保护策略偏重通过社会援助计划(如有条件的现金转移支付)来帮扶穷人,但社会服务、就业以及造成不平等和危机的宏观经济驱动因素依然被搁置一边。

2008年发端于美国并迅速蔓延到世界各地的金融危机,昭示了新自由主义转向对于制度、稳定和生计的有害影响,警示人们在解决日益严重的失衡和社会排斥时,不能太过依赖市场手段。这场危机令全球经济一片混乱,对国家经济产生了非常负面的溢出效应。这场危机是由新自由主义全球化时代积累起的不平等尤其是收入与财富不平等加剧所驱动的(Horn et al. 2009; Rajan 2010; Stiglitz 2012; Stockhammer 2015),又因弱势群体被冒险地纳入金融市场而加剧。结构性因素,比如种族和性别不平等(特别是单亲家庭)、收入的阶层分配趋于恶化(Dymski et al. 2013; Fukuda-Parr et al. 2013),为此次危机火上浇油。弱势群体能很容易地获得住房和消费贷款,但由于工资停滞不涨,他们偿还债务和管理相关风险的能力却有限。随着危机的展开,劳动力市场、家庭资产和公共产品获得渠道受到不利影响,不平等状况进一步加剧。危机应对政策对于不平等状况所起的作用各有不同,多半是有利于大公司、银行和债权国而非弱势群体。在最初实行一波反周期政策之后,一俟财政空间耗尽,市场压力加大,紧缩措施和财政整顿手段便大行其道(Ortiz et al. 2020)。接着就是一段偏斜而缓慢的恢复过程,也就是后来人们所说的“大衰退”(Great Recession)(Grusky et al. 2011)。

世界不但面临频繁的经济金融危机,还面临前所未有的环境危机。环境危机的根源在于殖民主义,在于为全球北方的工业化提供动力而对全球南方进行压榨式资源开采,还在于有一个让利润凌驾于人类和地球之上的经济体系(Gough 2017; Monkelbaan 2021; Raworth 2018)。地球的许多界限,即人类倘若据守其中、尚能继续发展可持续性的外部界限,已经被越过(图片 et al. 2009),造成了严重的生态后果和社会后果(Raworth 2018),却未能达到所有人实现基本发展这一标准,未能实现基本的社会权利。大气中的二氧化碳大部分是富裕工业化国家制造的,2020年,美国和欧洲排放的二氧化碳占全球二氧化碳排放总量的一半以上(Our World in Data n.d.)。从1990年到2015年,人类最富有的10%人口占二氧化碳累计排放量的52%,其中最富的1%就占了累计排放量的15%以上(Oxfam 2020a)。穷人、被边缘化人口对气候变化影响最少,但他们最有可能遭受气候变化的伤害,他们应对气候变化的资源也最少(见文本1)。

文本1 沿海城市的转型适应——胡志明市和雅加达的教训

城市化和经济增长进展迅速却不平衡,使得沿海城市成为易遭受气候影响的人口聚居地。城市贫民窟的居民数量持续增长(Dodman et al. 2019a),导致更多的人口要历经洪涝之害,住在极度拥挤、基本没有地权保障的房舍内,用水、卫生条件差,又难以获得社会服务,更无法让政治领袖们听到他们的声音(Dodman et al. 2019b)。城市改造升级是改变这种状况的一种尝试。拆除河渠沿岸的危险住区,减少风险,将居民安置到较好的房舍,但实际操作时,会迫使很多低收入边缘化人口迁到城郊,生计无着。

在胡志明市,低收入移民属于最弱势人群,他们很多未登记居民身份,或者不被承认为公民,所以获得行政资源和信息颇受限制。他们反映,由于城市开展改造升级项目,他们没有了稳定的生计,而且改造项目的规划和实施也缺乏透明度。一般而言,城市改造项目偏重技术改造,而社会、文化方面的考量,包括重新安置后恢复被安置人口的生计问题,却得不到解决。

在雅加达,居民参与度和城市与居民的沟通有一定改善,但城市的整体发展愿景还是一个世界级滨水城市,并没有为非正规定居点(kampung)留出空间。研究者和民间社会代表指出,非正规定居点居民长期与洪涝相伴生活,已习惯了洪涝,他们拥有重要的知识、创造力和潜力。从官方角度看,大规模基础设施建设和升级改造对于保护雅加达人民是必要的,但开展城市规划时忽视源于这些定居点实践的本地化的适应自然知识,说明一切照旧的思路还在延续,而一切照旧往往对精英有利,也容易复制已有的不平等现象。

联合国社会发展研究所的研究表明,如果更多重视社会影响和支援系统,很多事情是可以做到的,受影响家庭的需要和偏好会得到满足。要实现转型性城市改造和包容性适应,必须进行治理改革,为汲取本地经验创造条件,必须利用目前被等级型决策结构破坏了的个体领导力、创新力的潜能。

资料来源:Huynh and Nguyen 2020;

Simarmata and Surtiari 2020; Tran and Krause 2020; UNRISD 2021a, 2021b.

自然环境遭到破坏并不是当前时代威胁人类的唯一危机。照料是一项由各种行动者开展的全社会范围服务,对于维持社会、经济、政治、文化制度,对于人类的存续,都是至关重要的。但是,在当前的经济制度下,社会开展此类社会再生产的能力受到了严重挤压(Dowling 2021a; Fraser 2016)。照料危机的出现,是若干因素造成的。首先,世界上需要照料的人口数量在增加。2015年,全球需照料护理的人数有21亿,预计2030年会达23亿(ILO 2018a),但与此同时,照料人员的储备却在缩减。缩减的原因有很多,如性别规范的转变、女性权利的提高,让越来越多的女性走入劳动力市场(女性既要就业,又要承担护理照顾的责任,造成对照料的需求增加);再如,由于迁移、城市化以及家庭结构的改变,大家庭的成员承担的照料护理责任减少了(ILO 2018a)。最后,近年来执行财政紧缩政策,加上税收减少,使社会预算减少,政府对照料的投入下降了。另外,用于照料和做家务所需要的时间、资源,也深受社会服务和社会基础设施(如能源、水、交通)的可用性以及教育、医疗卫生服务的质量与可及性的影响(Razavi 2007; UN Women 2018)。这些因素对女性的影响尤为显著,她们承担了大量的无偿劳动,用于无偿照料、做家务的平均时间是男性的3倍(Esquivel and Kaufmann 2017; UN Women 2020a)。同时,有偿照料部门还存在工作条件恶化、人手不足、报酬低的问题,一遇到危机、政治更迭往往会裁员(ILO 2018a)。

照料危机是一种长期的系统性危机,2008年全球金融危机和新冠疫情暴发后,它变得愈加严重(Batthyany 2020)。新冠疫情证明了照料工作的基本价值,无论其有偿或无偿,也显现了照料部门存在的交错不平等现象,如性别、阶级、种族/民族(或种姓)、非正规、移民身份等方面的不平等。照料服务的不平等状况及投入不足,增加了照料者和受照料者承担的风险,增大了照料者和整个经济蒙受的经济损失,加大了女性承担无偿照料的工作量,造成其有业而无闲,损害了她们的能力(Antonopoulos et al. 2012; UN 2020a; UN Women 2020b, 2020c)。

各种政治危机占据着每天的新闻头条,不是总统被军人赶下台,就是当选的政治领袖身陷腐败丑闻或者逐渐破坏民主制度,要么就是军事冲突爆发,比如最近俄乌冲突,双方陷入残酷鏖战。政治危机影响政治秩序,冲击现行的社会契约,虽然不是所有政治危机都会造成政治秩序彻底崩溃或者激变。危机有一些征象,如抗议活动增加,信任度降低;群众突然大批走上街头,对政治、经济状况鸣不平、发牢骚,表达对政治领导人的不满(Brannen et al. 2020; CIVICUS 2020; Ortiz et al. 2022)。民主资本主义国家中逐渐增多的不满和失望,很大一部分和本报告所分析的多重危机有关,因为危机严重影响了平等、社会流动性和经济安全(Offe 1976;Vaugirard 2007)。信任度下降的主要原因是经济不稳、治理不善和腐败(Perry 2021),而不平等加剧也是原因之一(图片 2007; Gould and Hijzen 2016; Rothstein and Uslaner 2005)。另外,民主政治组织机制受到威胁,原因之一是大公司对政策制定的影响越来越大;原因之二是由于技术官僚型决策以及使政府失去合法性的各种政策局限(Crouch 2004; Mkandawire 2006; Reich 1991),政策空间逐渐缩小;原因之三是不自由的民主体制和民粹主义抬头(Mounk 2018; Mudde and Rovira Kaltwasser 2017; Zakaria 1997)。

经济政策的着重点,要从狭隘专注于市场生产和交换(特别是国内生产总值的增长)转向更广泛的社会供给目标,以此目标来重新规定经济内涵,将市场和非市场的生产和过程都包括进来。

——马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校教授詹姆斯·海因茨(James Heintz)

最后,新冠疫情危机不仅暴露了社会的不平等结构,还对现有不平等现象起了放大作用,使无权者、弱势者的境遇更为低下。这场疫情迅速传遍全球,医疗卫生系统、国家能力和人民的韧性遭遇严峻考验。疫情中美国黑人的死亡率是白人的2.4倍(Poteat et al. 2020)。女性——在美国,尤其是有色人种的女性——在新冠危机期间更容易失去工作,继而停止甚至丢弃其事业和经济保障(Oxfam 2022a)。封控放大了性别暴力,放大了针对性少数人士(LGBTIQ+)的暴力(UN 2020b; UN DESA 2020c)。疫情还让移民和难民更难在东道国获得社会、经济和政治权利(Foley and Piper 2021; Guadagno 2020; ILO 2020a),给生活在弱势社区的人们带来的冲击更为强烈,无论是直接感染,还是生计和生活质量受间接影响(图片 et al. 2020; Guy 2020; Slattery et al. 2020)。疫苗不平等(高收入和低收入国家对新研发疫苗的获得权不平等,疫苗推广不平等),以及全球南北方之间财政激励措施存在巨大差异,也是这场危机的特点,显示了现有的全球结构以及国际间缺乏团结,为不平等推波助澜(见表格)。另外,新冠疫情造成的经济影响远比2008年金融危机严重得多,尤其是在南亚和非洲(UNCTAD 2021b),2020年导致全球GDP下降了3.4%。

与低收入人群、低收入国家相比,高收入群体和高收入国家虽然可以有效地保护自己,抵御气候变化、环境危机和疫情的负面影响,但也越来越认识到它们不可能完全摆脱危机的冲击及其社会政治后果。危机时刻颠覆了关于发展道路的传统思维,扰乱了公认的世界观,为告别一切照旧的做法、反思和改变方向提供了机会。每个人都要靠全球公域和公共物品生活,只有大家都安全,个人才安全。认识到这一点,就是为缔造新的生态社会契约,实现更广泛社会包容、平等和生态可持续性打开机遇之窗。

关键信息:设计出的危机

1. 不平等和危机并非不可避免,它们多半是政策选择的结果。全球经济体系已经走进一个危机重重的时代,不平等、环境退化以及对韧性的威胁都是设计所自带的。

2.向市场原教旨主义的转变加剧了不平等、不稳定和系统性经济危机、金融危机,让除了最富有人群之外的所有人都极易受到冲击伤害。

3.环境气候危机与全球不平等、不可持续的经济体系密切相关,现在正一步步逼向危险的引爆点。世界最富有的个人、公司企业和国家,产生了大部分碳排放、资源使用和污染,而弱势人群则承受了气候变化、环境破坏造成的最严重后果。

4.照料危机是现时存在的,它在妨害社会发展,妨碍性别平等取得进展。全球经济的特点是:根深蒂固的父权规范,女性和社区承担太多的无偿照料工作,市场对照料的估价过低,公共照料供给有缺陷。

5.不稳定、不安全、不平等以及精英权力集中,正在破坏信任、政策空间和国家的合法性。民主制度在销蚀、倒退,公民空间渐渐变窄。政治危机倍增,表现为暴力冲突、抗议和集体不满增加、政治极化、媒体被捕获(媒体为政府或既得利益所把持——译者注),给民主、发展和人权带来严重后果。

不平等时代:交错的不平等和权力

本报告论及不平等现象的多面性,认为不平等既是危机和不可持续发展的动因,也是两者的后果。报告分析了纵横两方面的不平等现象,两者的交汇点以及它们与权力的关联。收入不平等,与群体身份相关的不平等,二者一旦交汇在一起就会彼此强化(Crenshaw 1991; Kabeer 2014; Stewart 2013; UNRISD 2010)。例如,属于一个或多个被边缘化的人群类别(如女性和性少数群体、少数种族或族群、老人或年轻人、残疾人、非正规部门的劳动者、农村人、移民和难民等)的个体,他们遭受的结构性暴力和歧视,常常因贫困而加剧。

特权叠加则是该问题的另一面,这使我们可以探讨极少数人,也就是前1%或0.1%的财富拥有者和高收入者,是如何积累起极多的资源和极大的权力的。不平等是一个相对概念,在人与人的互动中复制。它也是一个多维的概念,在不同的时间(即在生命历程中和代际之间)、空间有着不同的表现。

不平等不仅仅是一个社会正义、气候正义问题,它对增长、宏观经济稳定、减贫、健康、营养和教育指标、暴力、社会保护和就业等主要发展指标也有不利影响(Chancel 2017; Lakner et al. 2020; Stiglitz 2012; Therborn 2013; UNDP 2019, 2020; UNRISD 2010; Wilkinson and Pickett 2009)。

就我们今天看到的经济不平等现象而论,它们源于历史的遗产和不公正,在金融化和超级全球化时代泛滥成灾。全球贸易、投资和金融体制的不对称,助长租金向少数人和机构集中的政策和监管环境,以及大型跨国公司避税逃税,推动了经济不平等。一边从全球价值链低端攫取价值,一边把巨大的代价强加给工人、妇女、当地社区和生态系统(Kesselring et al. 2019; Milanovic 2016; Phillips 2017; Sachs et al. 2020; Stiglitz 2012; UNCTAD 2015)。一面是资本不断集中,大企业权力不断增大,另一面则是小业主和微型企业的生计越来越不稳定,由移民、非正规经济及零工经济劳动者构成的变动大、流动性强的劳动力队伍日渐庞大。这些群体通常缺乏社会保护,没有收入保障,遇到危机时承受的风险也高(Hujo and Carter 2019a; Meagher 2022; Standing 2014)。

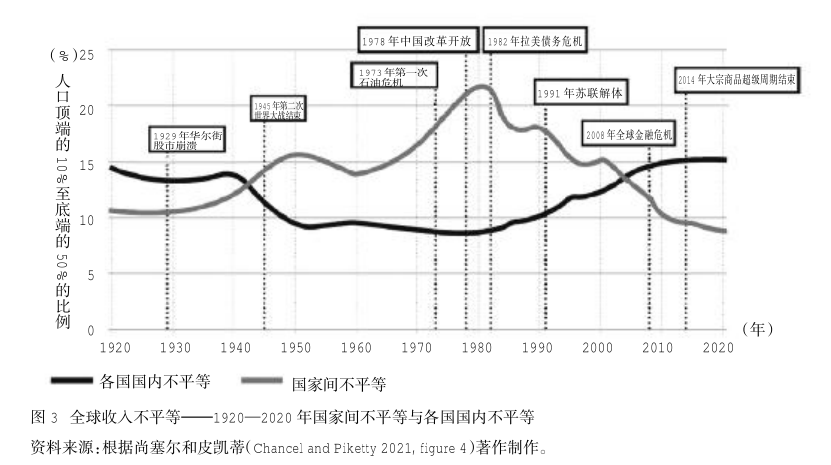

卢卡斯·尚塞尔和托马斯·皮凯蒂(Chancel and Piketty 2021)发现,1910—1980年,各国国内不平等是逐步下降的(而国家间的不平等持续增大),而在1980—2020年,各国国内不平等是抬升的(国家间的不平等呈下降趋势,见图3)。

1980—2020年,也就是新自由主义超级全球化和金融化时期,收入最高的1%的人口获得了世界经济总增长的22%,而收入最低的50%的人只获得总增长的11%(Chancel and Piketty 2021)。中国和印度等大型经济体快速增长,以及全球南方相对于经合组织取得了较高的人均增长率,推动了国家间趋同(Bourguignon 2016)。但是,世界贫困人口仍然集中在全球南方,而多数富人则生活在全球北方。多方面原因造成的贫困人口中约84%生活在撒哈拉以南非洲(5.58亿)和南亚地区(5.3亿)(Independent Group 2019)。虽然国家间的相对不平等程度有所降低,但富国与穷国的绝对差距——比如,按人均收入来测量的差距——却在拉大(UN DESA 2020a)。最后,虽然在基本能力方面有趋同之势(人类发展水平低的国家比人类发展水平高的国家进步得更快),但在深层次的能力上出现了趋异,譬如,老年人的预期寿命、接受过高等教育的成年人口的比例等(UNDP 2019)。

和收入分配相比,财富分配就更不平等了(见图1和图3),因为人口顶端集中的财富最多。近年来,财富集中一直在加速,新冠疫情期间达到了惊人速度,每30小时就产生一位新的亿万富翁(Oxfam 2022b)。

社会不平等是指与群体地位相关的劣势、复合型经济不平等,它造成根深蒂固的分层结构,制约人民的生活选择和福祉,破坏社会凝聚力、民主和经济发展(Alkire et al. 2020; Hughes et al. 2009; Hujo and Carter 2019a; Independent Group 2019; 例子参见文本2)。受历史不公以及缺乏资源和权力影响的人群特别容易受害(Jelin et al. 2017)。土著民族缺少获得和利用适当公共医疗卫生系统治疗的途径,在与新冠疫情相关管控措施制定时未得到恰当的考虑,获取预防信息(比如用文化语言相配的形式提供疫情的最新信息)的渠道也有限(IWGIA 2021; UN 2020c)。在美国,性少数人士(16岁以上)遭遇暴力伤害的可能性比非性少数人士高出近4倍(Flores et al. 2020)。(年龄在15—24岁之间的)青年劳动者生活在极度贫困状态下的发生率是成年劳动者的两倍。享受不到电力服务的人口中85%生活在农村,这对其教育、健康和收入有着负面影响(UN 2021)。正是这些最脆弱的群体要面对与其地位不相称的过于沉重的气候风险(Krause 2019; Tran and Krause 2020;见文本1)。全世界约有20亿劳动者属于非正规用工(非正规就业在女性工作中的比例很高),占全球劳动力的61%,也就是说这些人要在易受损害的条件下工作,而收入却比工薪就业者低(ILO 2020b; Ghosh 2021)。许多弱势群体并没有从社会保护中受益。领取养老金的老年人不足20%,领取残疾现金补贴的重度残障者只有28%,全世界仅有35%的儿童能够获得社会保护,只有41%的分娩妇女能获得生育津贴(UN DESA 2020c)。

文本2 全球南方的大学和社会不平等现象

高等教育曾经是精英阶层的特权,现在则被认为是实现社会流动和实现更高程度跨性别、跨种族平等的关键,为弱势人群赋权予能,增加了他们在劳动力市场的机会(Carter and Hujo 2021)。过去几十年,超过三分之一的中学毕业生被吸纳接受某种形式的高等教育,而2000年,仅有五分之一的中学毕业生接受高等教育(McCowan and Bertolin 2020)。不过,上述增长在各国的分布并不均衡,虽然接受高等教育的人口增加了,但是,提供给新进入劳动力市场人口的正规就业机会并未相应变得充足,当前新冠疫情期间,这种正规就业机会少的情况愈加恶化(ILO 2021; Marginson 2016)。另外,全球南方许多地方对高等教育的需求已经超过了公共教育机构的能力,因为公共教育机构预算在结构调整以及随后的财政危机中被削减了。增长的教育需求很大程度上是由私立教育机构来满足,这就影响了高等教育的可负担性和可获得性(UNESCO 2017)。从入学率看,富裕学生远远多于穷困学生,富裕学生上好大学的机会也多得多(Guzmán-Valenzuela 2016)。

联合国社会发展研究所最近研究发现,虽然过去几十年中学毕业生和成人学习者接受高等教育的机会有所增加,但全球南方国家和全球北方国家相比仍然落后。把私立或收费高等教育作为主要机制来大力发展,以增加高等教育机会,一方面说明财力有限,另一方面也反映了公共服务商业化的国际趋势。在不平等严重、多数学生来自低收入家庭的背景下,这种趋势已然对教育机会和教育公平造成了不利影响。在回收成本和择优录取的压力与关注公平相互矛盾的背景下,多种政策并施使得教育可获得性得到了改善,如为学生贷款和生活资助计划提供补贴,扩大公立大学培养计划的补贴受益面,在选拔性入学考试中引入优惠少数群体的配额制,扩建城市中心以外的高教基础设施,发展远程教育等。

低收入或贫困仍然是接受高等教育的最大障碍。有些出身较富裕家庭的少数族群和女性已经设法获得付费高等教育,但是,少数种族和族群、低收入家庭学生、公立中学学生或父母受教育程度低的学生、偏远地区的学生,仍在入学就读、完成学业方面面临困难,在非优势的、回报率低的培养计划和培训机构里,女生往往占多数。这说明全球南方的高等教育仍然存在横向性和社会流动潜力方面的缺陷,纵横两个方向的不平等交织在一起,很大程度上决定了哪些人、以何种条件得以接受高等教育。例如,女性多就读于名气小的大学,或者私立、收费的(许多国家的公立免费大学竞争最激烈,教育质量最高)或不提供学位的学校,或者只能取得收入潜力低的学位。这些,再加上获取和利用社会资本的不平等,如家庭网络、劳动力市场隔离、照料责任等前文所提及的其他不利因素,导致高等教育给女性带来的回报低于男性。

资料来源:Ayelazuno and Aziabah 2021; Gaentzsch and Zapata-Román 2020; Lebeau and Oanda 2020; McCowan and Bertolin 2020; Simson and Harris 2020.

经济、社会不平等既推动了政治不平等,也为政治不平等所推动,因为精英们要积聚影响力和权力来维护、延续一个以牺牲多数人成全少数人的制度。大量数据表明,政治制度通常偏向于精英的喜恶。当然,精英的喜恶也会因群体和地域而存在差别,而且常常与精英对不平等、贫困的认识和看法相关(Atria et al. 2020; Krozer 2020; Moraes Silva et al. 2022; Seekings 2022)。不过,人们发现,精英对上述制度的满意度要远远高于普通公民,他们对政治的参与度更高,代表性也更强(Bartels 2008; Cagé 2020; Dal Bó et al. 2017; Gilens 2012; Lupu and Warner 2022; Pontusson 2018)。精英们运用各种策略对政策和立法施加影响,比如借助商业网络、游说、把持媒体或者公开操控政府来影响选举过程。2015年,世界顶尖的创收机构中有69家是公司,只有31家是国家(Dauvergne 2018)。最大的公司、企业对全球经济的影响力惊人,因为它们的投资对于全球经济、政治稳定越来越重要(Korten 2015)。危机时期,工商业对政局的影响力常被抬高,其后果也常被放大,因为国家会采取措施保护它们免受冲击。例如,在2008年金融危机中,应对措施的重点是救助银行和债权人,而不是尽量减少弱势群体遭受的冲击。新冠疫情期间,大企业对于应对政策的影响极大(Oxfam 2020b),这些政策包括解除企业对工人的健康和安全的责任、给予企业减税和激励资金、弱化环境监管等(Earthworks et al. 2020; Encarnaci n L pez 2020; Gangitano 2020; Kopp 2020; Lazarus 2020; Myers 2020; Ross 2020)。

政治不平等会显著影响实现渐进式变革的可能性,对弱势群体的冲击尤其巨大。女性和少数群体要面对源于将他们置于权力等级最底端的社会规范的特殊困难,要面对制度障碍和机会受限的局面。虽然女性已经实现了如投票权等基本能力的扩展,但在主动参与政治决策等更进一步的能力方面几乎没有改善(UNDP 2019):全球国家议会的席位只有26%由妇女担任(IPU n.d.)。联合国社会发展研究所开展的关于性少数人士包容状况的研究结果表明,多数性少数受访人士感觉,实际生活中,他们只要参与政治进程就会有受歧视的风险,即便是参与了,他们的立场、观点也不会像异性恋公民那样受到重视(Kaplani and Carter 2020)。实现减排也经常受到精英影响力的阻挠,因为富人们和财力雄厚的企业能够利用手里的资源和势力影响或左右一国乃至全球的环境政策和承诺(Oxfam 2020b)。

种族主义的物质性和象征性后果,必须被视为政治议程的决定性因素。那种助长种族主义的制度性机制和权力结构必须彻底改变。

——玛丽亚和若昂-阿莱克斯研究所(IMJA)主任雅尔松·德索萨·席尔瓦(Jailson de Souza e Silva)

关键信息:相互交错的不平等和权力

1. 经济高度不平等通常转化为严重的权力不平衡,破坏可持续发展,阻碍转型性变革。经济不平等再同性别、种族等群体身份不平等交织在一起,就会形成弱势群体长期被边缘化、被压迫的局面。

2.在新自由主义全球化过程中,经济不平等扶摇而上,它处在权力不对称、精英统治的核心。虽然在少数大型新兴经济体的推动下,全球国家间的不平等整体上减小,但对于很多发展中国家而言,在收入等多种发展指标上的差距却扩大了。

3.以性别、种族、民族或种姓、年龄、残障、公民身份等特征划分的群体之间的社会不平等,均有歧视性的规则和惯习作为基础,运用这些规则和惯习再生各种等级体系。这类社会不平等常常与贫困、经济资源缺乏交织在一起,对民众、经济和公平造成负面冲击。就社会结果看,边缘化群体生活很困难,因为各种不平等交迫之下他们更脆弱了。

4.政治不平等和权力不对称推动了社会不平等和经济不平等,反过来又为社会和经济不平等所推动,因为精英阶层积聚影响力和权力来维护和延续以牺牲多数人利益来成全少数人的制度。对于实现渐进式变革而言,这决非只是不利的背景,它对弱势群体和环境的影响尤其具有破坏力。

第三部分 为更平等、更公正、更可持续的世界构建一种新的生态社会契约

构建新生态社会契约的行动者、联盟和策略

在一个危机重重、不平等和社会不公加剧的世界里,无数人开始质疑我们的社会据以立足的原则、价值和公共机构,即霍布斯、洛克和卢梭等哲学家所说的社会契约(Hobbes 1996 [1651]; Locke 1823 [1690]; Rousseau 1762)。本报告认为,这个主导了20世纪的社会契约——在增长和生产力的经济要求与再分配和社会保护的社会要求之间的隐性交换——已经瓦解,无法维持联合国“2030年议程”的转型愿景。在新自由主义全球化时代,越来越多的不平等和多重危机破坏了不同背景下的社会契约,造成了信任及合法性的政治危机和社会再生产危机,而人类还没有找到一种有效机制来确保对自然的保护或确保后代人的权利。联合国秘书长在新冠疫情期间(Guterres 2020)以及在他所作的《我们的共同议程》(UN 2021)报告中一再号召要构建新的社会契约,工商业部门、工会和社会运动也发出了同样的呼声(Kempf et al. 2022)。

理想的社会契约应该是什么样子,人们各有设想。确实,重要的是认清规范性的、现实世界的社会契约的多样性,以及塑造契约的权力不对称与结构性不平等。自由平等的人要按所有人都同意的规则创造一个社会,而现实世界的社会契约往往与这种理想观念相去甚远(Sen and Durano 2014; Ulriksen and Plagerson 2014)。社会契约体现着现有的权力结构和多层次、不同形式的不平等,造成了事实上的统治契约(Mills 2007; Pateman 1988)。这种社会契约往往不让非精英群体广泛参与政治,最多也就是让他们关注其他合法化因素,如安全或者福利供应(Desai 2022; Loewe et al. 2021)。可以说,这种契约基本上都是精英们讨价还价以及市场力量作用的结果(Therborn 2014)。任何社会都有社会契约。社会契约多种多样,每一种都是在不同背景下形成的,受历史和背景因素的影响。在非洲,致力于共同利益的社区主义进路,比如Ubuntu(乌班图,意即:我在,因我们同在,或者说有大家才有个人),意在个人通过自己与社群的关系来定义自身(Chemhuru 2017)。Buen Vivir(即“美好生活”范式)是一种受本土知识和价值观影响的整体愿景,倡导人类与自然的和谐关系,在玻利维亚和厄瓜多尔的宪法中,它是国家发展战略的规范性基础(Barié 2014; Paz Arauco 2020)。还有一种社群主义进路是Ecoswaraj(生态自治),或称生态自律、自力更生(Kothari et al. 2014)。它把甘地在印度独立斗争中运用的“自治”(Swaraj)概念和生态学结合起来。和所有社会契约一样,社群主义哲学和构想并不与经济利益和政治利益隔绝。它们需要草根运动和其他捍卫其内在意义的人不断参与其中(Desai 2022)。

晚近历史说明,社会契约不是一成不变的,当背景改变时,或者当契约渐渐丧失合法性和失去支持时,社会契约就得重新商定。各国在关键时间节点创立了新的社会契约,来应对政权的变动、公民的诉求和社会斗争,开启各种制度性改革和政策改革。例如,在非洲,独立的后殖民政府注重国家建设、政府的合法性和社会凝聚力,于是重写了社会契约,有利于经济和社会发展(Adesina 2010; Aina 2021; Mkandawire 2009; Noyoo and Boon 2021; Nugent 2010)。在新自由主义时代,与福利资本主义或国家建设相关的社会契约纷纷被强调个人责任同时损害社群共同价值的、有关再分配和公共供给的新型契约所取代,从而加剧了不平等,削弱了公共机构(Alfers et al. 2022; Meagher 2022; Nugent 2010; Prügl et al. 2021; Sen and Durano 2014)。涉及民主化进程的宪法改革(见文本3)、渐进式土地改革,以及在社会转折时期(20世纪90年代和2000年,社会政策重新被纳入发展议程)将社会权利扩大(Cornia 2021; UNRISD 2016),这些均是重新议定社会契约的不同实例,如此往往给弱势群体或者之前受排斥的群体带来实际利益。

文本3 智利在“社会暴乱”之后重新议定社会契约

2019年10月,智利首都圣地亚哥爆发了抗议活动,起因是地铁票涨价,抗议很快变成了一场反不平等、反高价私有化教育、反高价医疗和社会保障系统的大规模群众运动。抗议者发动了约120万人参与,包括很多中产阶级,这是自1989年该国恢复民主以来最大的抗议活动。生活成本越来越高,社会流动受到的限制越来越多,都与新自由主义的经济制度有关系。自1981年开始,皮诺切特实行独裁统治,强力推行自由主义经济体制,为富有的经济政治精英带来超额的利益,而自民主转型以来,这种状况没有什么根本性改变。虽然之前该国也有大规模的抗议活动,特别是2012年要求实行免费教育的学生运动牵头的抗议活动,还有2016年要求改革该国私有化养老金制度的百万人大游行(Pribble 2017),但是,2019—2020年度发生的这场抗议达到了前所未有的规模,迫使政府宣布首都进入紧急状态,还发生了抗议者与治安部队的暴力冲突(DW 2019)。智利的抗议活动不仅受到全世界媒体的广泛关注,也得到了政府对抗议诉求的具体回应,最重要的回应是选举产生宪法会议,负责起草新的《大宪章》,取代自皮诺切特时代就备受批评的宪法。

鉴于世界面临的彼此关联的经济、社会、生态、政治危机,各种组织和运动都在呼吁要在民众之间、公民与政府之间、人与自然之间构建起一种新的社会契约。联合国在这一进程中拥有很强的话语权,它有联合国宪章和涵盖广泛的人权框架作为依据,有各类组织机构致力于和平、安全、经济稳定和可持续发展,还有新出现的气候治理体制。《2030年可持续发展议程》就代表了全球在新的生态社会契约要完成的关键目标上达成的高度共识。

本报告认为,如果我们的目标是实现一切人类的可持续发展,就要对社会契约做一次彻底的改变,一定要让它变成一份生态社会契约,将生态内容纳入其中,为地球及子孙后代创制一份新契约。这份新的生态社会契约须要在不同利益相关者达成广泛共识的基础上构建,要在多个层面上开启具有民主性、包容性和参与性的决策过程,向决策论坛提交理据详实的政策提案。新的生态社会契约的基本理念是:要在本地、国家、区域和全球各层面上,在不同部门和各个系列利益相关者中间,培育出众多审议流程,最终形成共同愿景、具体目标和承诺以及问责机制。

为了使新的生态社会契约可持续,须具备一种广泛的全社会性、全球性共识,共识涉及共同的公共物品是什么(譬如,把全球变暖控制在1.5℃以内,为所有人提供体面的工作,按照《联合国宪章》维护全球和平与安全),如何实现目标,如何为其提供资金等问题。达成此种共识的过程也许不会一帆风顺,也不可能一蹴而就,但是这应该是民主、包容和透明的过程。

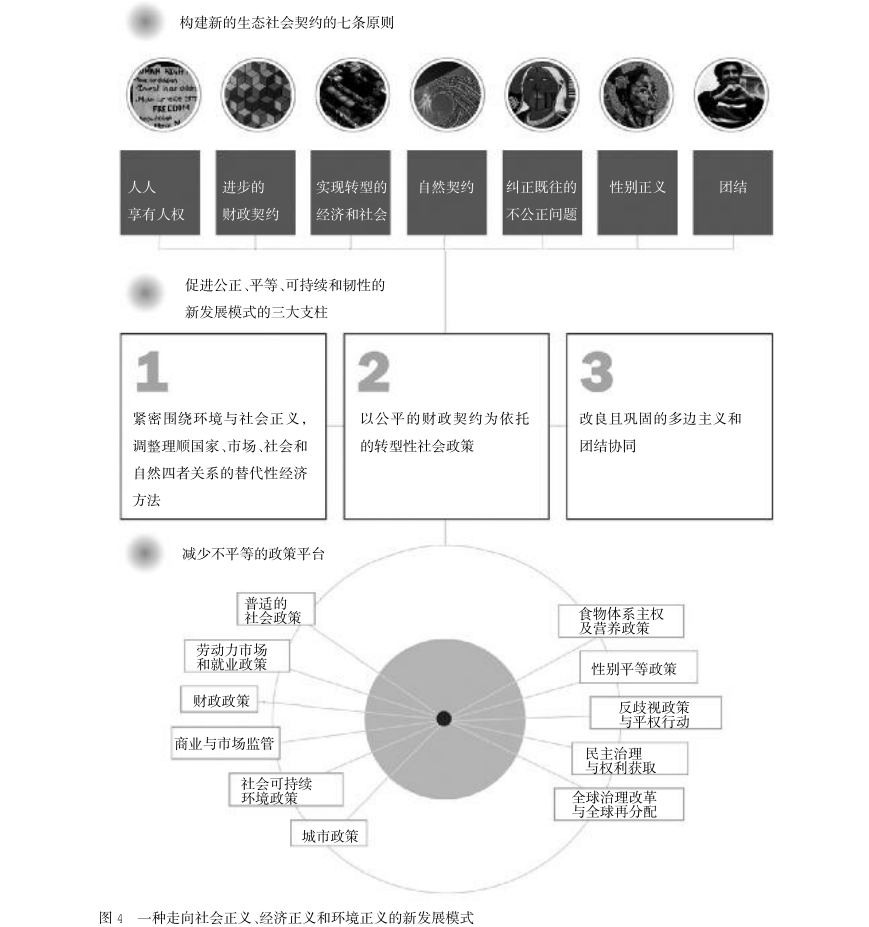

议定一份新的生态社会契约,还需要明确规范性的基础和价值。要重新审视当前指导我们社会和经济的原则和价值观,巩固克服紧迫的发展挑战所需的政策和制度。依据本报告提出的证据和分析,我们认为,新的生态社会契约应当有助于重新调整一系列已经严重失衡的关系——国家与公民的关系、资本与劳工的关系、全球北方与全球南方的关系、人类与自然环境的关系等。契约应当建立在调整霸权式性别角色和植根于父权制的关系的基础之上,纠正以往的不公正,强化社区、国家和全球的团结。新的生态社会契约可以以某种愿景为引领,这种愿景通过实现以下七个目标,让社会契约更具包容性、更公正、更可持续:人人享有人权,订立进步的财政契约,经济和社会实现转型,达成关于自然的契约,纠正历史不公正,实现性别公正以及团结一致。

制定绿色气候政策的进程中,普通民众应该居于前沿和中心位置。民众拥有各种资源和创造性潜力来影响这个进程:他们是选民,是财富拥有者,是消费者,还是公民,是知识持有人。

——活动家库米·奈都(Kumi Naidoo

一种走向社会正义、经济正义和环境正义的新发展模式

如果我们希望变危机为机遇,现在就要采取行动。要有一个新的发展模式来促进社会正义、经济正义、环境正义,减少不平等,消解经济危机、社会危机、环境危机和政治危机的动因。我们提出一种基于一体化思路的模式,内含相辅相成的三大支柱(见图4):支柱之一是以环境正义、社会正义为中心,重新理顺国家、市场、社会、自然四者关系的替代性经济方法,支柱之二是以公平的财政契约为基础的转型性社会政策,支柱之三是重新构思多边主义,强化团结协作。

替代性经济方法需要克服本报告指出的一个关键矛盾,那就是对人、对地球的压榨,以及不断增加的、侵蚀社会契约的不平等现象。替代性经济方法必须针对那种认为自由市场及私营部门自身就能实现可持续增长和可持续发展的信念提出一种反向叙事(counter-narrative)(UNCTAD 2019)。这些方法还需要把几个重要关系置于新的基础之上:国家与市场的关系,不同市场行动者之间以及全球价值链上不同行动者之间的关系,本地层面上的市场与社区间的关系。

当前,各类行动者,如政府、工会和国际组织,纷纷提议实行“绿色新政”。新政需要国际合作,需要重新审视多边机构,以确保各项规则能发挥功效,促进社会、经济和环境正义;同时保证新政对于全球南方而言是一种利好(Gallagher and Kozul-Wright 2019; Gough 2021; Pettifor 2019; UNCTAD 2019; Yu 2021)。特别是民间社会和气候正义组织,经常提议公正的过渡工程或计划,这些工程和计划展望了面貌全然不同的未来,它们以团结经济(solidarity economy)的思维来思考和处理各方面相互交错的既有不公正、不平等现象(JTRC 2019)。现在,企业行动者越来越积极地寻求把环保、社会和治理问题纳入自己的业务,联合国社会发展研究所提出的企业可持续发展报告制度的新思路,向更有效测量实现可持续发展的进展迈进了一步,也为运用更多的转型方法提供了激励(Utting and O’Neill 2020)。如何最大限度地打造一种稳定、可持续、有活力的经济,创造出体面的生产性就业,促成有利于解决我们这个时代重大挑战的创新和技术进步,同时又尽量减少对贪婪、腐败等负面行为的激励?经济政策关注的首要问题都与这一问题相关。当下的经济政策环境通常对跨国公司、大企业等强势的经济行动者有利,而不利于较小实体,而后者运作需要更高程度的环境可持续性、更好的民主治理。国家的作用经常被简化为解决所谓的市场失灵问题,为投资者提供利好环境(Mazzucato 2013)。在全球化的背景下,这往往意味着市场自由化和减少监管,推行货币稳定政策,将营利性企业的投资风险社会化,使其能够获取巨额利润,却无须支付与运营相关的成本(Gabor 2021)。为了使我们的经济更具包容性、更可持续、更有效益,必须反思和改善国家在经济发展中的作用(Mazzucato 2021; UNCTAD 2021b)。如此则涉及国家与市场关系的变革,更好地治理全球价值链,形成市场行为体与社区的新关系,把经济活动重新嵌入更有利于包容、人权和可持续性的社会背景和领土背景(territorial context)之中。

社会团结经济(Social and Solidarity Economy,简称SSE)是一种能满足上述要求的替代性经济。社会团结经济通过集体行动制度化,把经济重新嵌入社会,提倡保护人类和地球的生产、交换和消费方式,力图在经济领域和更为广泛的政治经济体系中实现解放的目的(UNRISD 2016; Utting 2015; Yi 2017)。社会团结经济从环境和社会两方面促进可持续的生产、交换和消费,重新聚焦于公域,在经济与社会之间建立起新的平衡,以确保每个人都能拥有幸福生活的必需品,这就是新的生态社会契约的实质(Gough 2021; Standing 2019;图片et al. 2012)。如本报告所示,适当的法律框架和公共政策对于促进社会团结经济,最大程度发挥其潜力,让经济和社会更可持续,是至关重要的(见文本4)。

文本4 借助公共政策促进社会团结经济:地方政府指导方针——达喀尔的情况

2016—2019年,塞内加尔经济的年均增长率超过6%。其近期增长主要靠内需推动,公共支出和家庭收入增长(包括塞内加尔海外务工人员的汇款)为内需提供了动力。虽然经济实现增长,但失业率和就业不足率在2019年仍达到了16.9%和27.7%。在农村地区和女性中间,这两个比率更高。2019年,女性和男性的失业率分别为27.6%和8.6%。塞内加尔多数民众认为没有分享到经济增长的好处,贫穷仍根深蒂固。

针对这种虽然增长但社会发展受益面不广的问题,社会团结经济有两个应对办法值得重视:一是住房合作社,二是医疗卫生互助。在住房成本不断攀升的情况下,合作社已然成为想要拥有房子的人的一种选择。达喀尔地区现已建立住房合作社600多个。2012年以来,还建立了100多个卫生健康互助组,为人们提供健康保险,填补了公共卫生服务的巨大空白,为改善塞内加尔城乡人民的健康作出了贡献。

塞内加尔政府对社会团结经济部门的成长及其带来的好处作出了回应,将社会团结经济确定为“振兴塞内加尔计划”(Emerging Senegal Plan)框架内的优先发展部门,列为五大措施中的第二大措施。塞内加尔政府决意促进、发展社会团结经济部门,因为社会团结经济的生产和再分配功能有助于弱势和边缘化人群分享经济增长的好处,因而能巩固民主社会。

2021年6月,塞内加尔国民议会通过《社会团结经济框架法》,采纳了社会团结经济部门所用术语的正式定义,对社会团结经济部门征收特别税,还创设了“国家社会团结经济委员会”,该委员会定位为促进社会团结经济发展的重要国家级机构。社会团结经济行动者和社区网(RACTES)在向立法者提供意见建议、游说通过《社会团结经济框架法》等方面发挥了突出作用。尤其是,它就促进社会团结经济的政策提出多项建议,这些建议源自于联合国社会发展研究所的研究“发展社会团结经济的公共政策——达喀尔市的经验”(Diop and Samb 2021)和 “地方政府对社会团结经济政策的指导意见”(Jenkins et al. 2021),这些建议已被《社会团结经济框架法》第六章

“支持促进社会团结经济的措施”采纳。

资料来源:Diop and Samb 2021; RTES 2021.

在实现当前发展模式向社会公正和气候公正转变的过程中,社会政策和一份公平的财政契约发挥着关键作用(UNRISD 2010, 2016)。两者是新的生态社会契约的核心内容,有益于经济和社会,能增强社会凝聚力和信任度,为政府提供合法性和信誉。以制度化的、长期性的、普遍的、基于人权的方式方法对待社会保护,为社会各部分赋权予能,令其在社区发展中发挥作用,是减少不平等、培养韧性,以面对未来冲击和危机的关键(UN DESA 2020c)。在实现重新分配无偿照料工作、支持社会再生产方面,转型性社会政策要发挥特殊的作用,把那些已经分离的、让我们走入当前危机格局的领域聚拢在一起。对于借助所谓自动稳定器(在经济衰退时,税收减少,转移支付增加;反过来,在经济繁荣时,税收增多,转移支付减少)来稳定经济而言,对于通过投资于健康的、受教育水平高的劳动力来促进生产而言,或者,就重新分配市场收入来提升平等、对增长和减贫起到积极作用而言,社会政策也是十分重要的(Mkandawire 2004)。社会保险和社会援助计划既能保护民众免受生命周期和市场风险的影响,也是缓冲危机、缓冲震荡、抵御人道主义紧急状况造成的影响的关键工具(UNRISD 2010, 2016)。

现在,有必要重塑关于照料和照料伦理的思想观念,对如何在市场和非市场领域评估照料工作和服务的价值重新形成认识(Fraser 2016; Ulriksen and Plagerson 2014)。照料应当处在新的经济社会模式的中心位置。老龄化、新冠疫情等全球性趋势表明,人类正处于一场照料危机的临界点。要遏制这种趋势,就须建立普遍的包括医疗保健在内的公共照料服务,改善包括家政工人在内的照料人员的工作条件,同时借助政策为无偿照料者创建一种鼓励性的环境,如增加社会服务和社会保护的获取渠道,促进有偿劳动与无偿劳动相结合(比如,通过劳动力市场监管、育儿假政策等)(ILO 2018a; UNRISD 2016, 2018a, 2018b, 2018c)。改革照料经济及我们对待照料的方式,是订立以公平正义为本的新性别契约的一个关键步骤。

过去50多年,自雇就业妇女协会(SEWA)把非正规部门女性组织起来,其经验表明,要想应对女性工作者面临的多重挑战,就必须强化她们的集体代理、议价能力和领导力,帮助她们与不公正的工作条件作斗争,作为劳动者让世人闻其声、见其形、给予认可。

——印度自雇就业妇女协会执行主任瑞玛·纳纳瓦蒂(Reema Nanavarty)

关键信息:新的生态社会契约

1.20世纪的社会契约一方面为许多人带来了社会进步和更多的福祉,另一方面也把许多人抛在后面,在世界各国皆如此。这种契约没能履行承诺,已经不再适合不断变化的全球环境。21世纪的新生态社会契约要具有充分的包容性,要和历史的不公正现象作斗争,如殖民主义和奴隶制,还要应对当代挑战,同时还要让经济和社会实现转变并进行结构调整,以遏制气候变化和环境破坏。

2.社会契约不是一个,而是很多。达成一种全新的生态社会契约,需要我们大量学习、借鉴世界各地多样的社群主义愿景和国家经验。知识的去殖民化对于改变权力不对称现象至关重要。

3.现有的社会契约是在危机之时或关键节点重新议定的,它们为建立更美好的未来打开了机会之窗。但是,因为有精英们讨价还价,还有对公平和人权的抗拒势力,存在倒退回潮的风险。

4.新的生态社会契约应当通过本地、国家、区域、全球多个层面的审议流程,在不同部门、不同系列利益相关者中间创立。为了达成共同而公平的愿景,需要改变规范、监管和政策,需要适合本地情况的具体目标、承诺和问责机制。

与拾遗补缺或有针对性的社会政策相比,转型性社会政策以权利制度化为基础,为所有人和生命全周期提供全覆盖,如普遍实行儿童福利和社会养老金制度(Hujo 2014; Hujo and Carter 2019b; Hujo and Cook 2012)、社会包容政策(Koehler and Namala 2020)、社会保护覆盖面扩大到非正规劳动者和自雇经营的劳动者(Abramo et al. 2019; ILO 2018b),以及基本收入保障(UN Women 2021)和最低工资政策(Francis and Valodia 2021)。它们包括卫生和教育等基本社会服务,以及促进生产性就业和体面工作、扩展劳动者在职业生活中取得优良业绩的能力、培养其适应不断变化的经济环境的能力的劳动力市场政策(UNRISD 2016)。如果设计、实施得当,转型性社会政策既能解决交错不平等、社会排斥和社会分层问题,又可以造就更强的公民意识和团结意识(Ulriksen and Plagerson 2014)。为边缘化群体、弱势群体提供支持,可以通过平权行动、提高认识和教育,以及在政策执行过程中尽量减少歧视、偏见的措施来实现(Pires 2022)。综合性方法很可能在社会政策与服务交付——比如一体化照料系统(integrated care systems)(Esquivel and Kaufmann 2017)——之间,在社会目标和环境目标——比如生态社会政策(UNRISD 2016)——之间造成协同增效作用,所以特别重要。

社会政策需要借助公平的财政契约来获得资金支持(UNRISD 2016),保证融资可持续,减少不平等现象和负面社会影响(Hujo 2020;UNRISD 2021b)。税收如果重点针对高收入、暴利以及与之相关的财富积累和投机活动(Oxfam 2022b; UNCTAD 2019),同时又为可持续生产和消费提供激励措施(参见UN 2022b),最有可能促进需求增长、经济稳定和平等。在国家层面成功议定财政契约,须把经济精英重新纳入社会契约。全球层面的改革应当促进全球再分配,鼓励可持续的融资渠道,减少全球南方的外债,遏制金融化、税收竞争、逃税以及资本外逃(UN 2022b; UNCTAD 2021b)。

在一个深度融合的世界里,跨国问题变得越来越重要,国家政策改革只会让我们走得更远。追求社会正义和气候正义的新发展模式的第三个支柱,是一个经过改良的全球治理体系,该体系以重构的多边主义和强化的团结为基础,承认一切人类相互依存、人与自然的相互依存(UNDP 2022)。这一全球性体制应当为安全、和平、人权和可持续发展造就一个有利环境,应当克服使我们分裂的裂痕和不平等现象。遏制新自由主义的超级全球化,解决全球性的权力不对称问题,就必须强化规则和监管,把全球经济重新纳入社会规范和生态规范,增加全球南方在国际关系和全球经济里的分量,在多边进程中增强民间社会的声音和影响,促进团结和推广新的价值观。这一新发展模式必须以将减少不平等为目标的转型性政策平台作为支撑(Hujo and Carter 2019a;参见图4)。

总之,打造关爱、繁荣的经济和社会,要求我们重新思考优先事项,摆脱对增长和利润的执着,改变那些无论从一国层面还是从全球层面看都会对经济、环境和社会关系造成负面影响的制度、政策和行为。

如是,则关键问题便是如何获得政治支持和财政手段,以将这些建议付诸实施。建立同盟对于有效利用多数人力量来限制少数人的影响,重新调整现在的权力结构,是至关重要的。当前,这种同盟的样式与过去迥然不同,面对不断演化的经济制度、不断转变的身份、新的政治形式、新的阶层观念、彻底改观的工作领域,以及经过重构的家庭观念和社区观念,同盟也在适应,在改变。例如,数字劳动者当中新出现了多种集体抵抗形式,他们利用社交媒体组织罢工、抗议,建立工会或联盟,调动法律机制为他们的权利游说(Meagher 2022)。边缘化群体中出现了新的互济合作形式,他们运用多种策略来适应快速变化的环境,稳定自己的生计。他们想出了一些新颖的策略,增加用于投资的资本金,比如印度泰米尔纳德邦渔民的例子(Rao and Manimohan 2020);或者合伙提供社会服务,以此改变他们与国家和市场提供商的关系,比如印度和泰国非正式工人的例子(Alfers 2022);他们构建了各式各样的行动者网络,如乌拉圭的家政工人和家庭主妇的网络,以争取劳动权利和性别平等(Rojas Scheffer 2022)。工会同其他劳动者协会结盟,提高了最低工资,改善了职业安全卫生状况,并且利用社会对话机制和专家的建设性建议,在其他形式的劳动立法方面取得了进展(Francis and Valodia 2021; Torres-Tovar 2019)。

联合国社会发展研究所的研究表明,受公益公利激励、追求进步的领导力量,与进步的社会运动和民间社会组织自下施加的基层压力结合在一起,在多边组织和多边框架的支持下,能够大大促进更可持续、更具包容性的发展方式的形成(UNRISD 2016)。学习以往与不平等斗争的成功经验,了解哪些政策和政治策略有效,可以为未来的斗争提供借鉴(DFI and Oxfam 2020; Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies 2021; Phillips 2020)。只有通过这种形式的集体学习和行动,我们才能明确策略、集结力量,支持这场必要的生态社会转向,按照新的可持续发展模式构建全新的生态社会契约。新发展模式与之前的模式相比,不仅在应对危机时有更强的韧性,也更具有包容性、更平等,与我们的星球更加和谐。

关键信息:一种新的发展模式

1.实现社会正义和气候正义,需要一种新的发展模式。落实新的生态社会契约这一愿景,需要综合性方法,该方法有三个相辅相成的支柱:一是替代性经济方法,紧密围绕环境正义和社会正义,重新调整国家、社会、市场、自然四者的关系;二是转型性社会政策,由公平的财政契约为之提供资金;三是强化的多边主义和团结协同。

2.替代性经济方法,如“社会团结经济”,推行“绿色新政”的进步性建议和公正的过渡性策略等,有望使我们的经济更可持续,也更公平。为实现这一转变,各国政府尤其是全球南方政府要起到积极促进发展作用,扩大其政策空间。

3.转型性社会政策是新的生态社会契约的关键原则,它们包括普遍的社会保护和社会服务、一体化照料体系,以及促进体面劳动和生产性就业的劳动力市场政策等。它们须以公平的财政契约为依托,按此契约,富人要比穷人多出钱,同时又提倡有助于支持向可持续过渡的新型融资工具。

4.借助重构的多边体系,增强团结协同,加快实现区域、国家和本地转型的步伐。要在多个领域实行国际改革和监管,支持转型性变革:遏制税收竞争和逃税;改善全球价值链的社会标准和环境标准;扭转全球商业精英手中经济权力和政治权力的集中;加强全球再分配与合作。要通过向全球南方和民间社会行动者赋权,纠正多边主义中的权力不对称现象。

5.用一种新的叙事来支持转型性变革,这种叙事摒弃诸如市场能自我修正、自然资源无限可再生和“涓滴”效应带来发展的迷思。这样一种进路必须消解结构性危机的动因,消解根深蒂固的不平等以及与新自由主义超级全球化相关联的内在矛盾。追求进步的领导人、积极作为的公民和社会运动应齐心协力来实现真正具有广泛包容性的气候正义和社会正义愿景。

原文责任编辑:舒建军 杨 琼