摘 要:黄河中游与下游、中原与海岱地区的早期文明是在交互作用中演进的,其族共同体既有独立发展的一面,也有互化融合的一面,中原地区的华夏族正是因四夷在中原的汇聚、相互融会而形成的。从五帝时代到夏商周三代,直至春秋战国时期,东夷与华夏的关系既有由一方迁徙到另一方而呈现出“嵌入式”的融合,也有经过战争冲撞或兼并而发生的融合。无论哪种方式的融合,都不是单向同化而每每是相互展开的。夷夏互化融合的最终结果,是华夏民族像滚雪球似的越滚越大,海岱东夷则越来越少,到秦汉时期海岱东夷已消失,完全融入华夏民族之中。

关键词:海岱;中原;互化融合;复合制王朝国家

作者王震中,中国社会科学院大学特聘教授(北京102488)。

1935年,傅斯年发表了著名的“夷夏东西说”,在中国史学界、考古学界产生重大影响。“夷夏东西说”认为,自东汉以来的中国史及其政治的展开,在地理上常常分为南北,然而在此之前,尤其在夏商周三代及三代以前,政治的演进,由部落到帝国,是以黄河、济水、淮河流域为历史舞台的。在这片大地上,地理形势主要是东西之分,即分为东部的诸夷(以山东半岛海岱地区为核心)与西部的诸夏(以中原地区为核心)两大系统的对峙。今天看来,从新石器时代到夏商周三代,夷与夏确实有东西分布和对峙的一面,但也有互化融合的一面;然而傅斯年没有注意到华夏民族形成的问题,没有把华夏民族看成一个整体来讨论“夏”“夷”关系。夷夏互化融合及其与华夏民族形成之关系,傅斯年没有讲,而学术的发展又需要“接着讲”。在这里,笔者从傅斯年“夷夏东西说”出发,根据中原与海岱地区在文明起源及其早期发展过程中交互作用、相互影响、互动互化的史实,结合中国古代国家形态结构由万邦林立的单一制的都邑邦国走向多元一体复合制的夏商西周王朝国家的演进历程,提出“夷夏互化融合说”。

一、夷夏概念溯源

说到夷夏关系,需要就“夷”“夏”的概念加以说明。就一般意义而言,“夏”既可以指夏王朝,也可以指华夏民族,在极个别情况下,“夏”也特指姒姓的夏部族。而“夷夏”相对而言之“夏”,是就族共同体说的,是一个族的概念,它既非指夏王朝,亦非指作为较小的族共同体的姒姓的夏部族,而主要指较大族共同体的华夏民族,也包括夏代之前的华夏集团。关于华夏民族的形成,笔者曾提出:华夏民族形成于夏代,只是夏商时期的华夏民族属于“自在民族”,西周、春秋战国时期的华夏民族属于“自觉民族”。

对于夏代之前的中国上古民族,蒙文通把它们划分为“江汉民族、河洛民族、海岱民族”三系;这三系分称为“炎族、黄族、泰族”。徐旭生把一度以中原为主要历史舞台的炎帝族和黄帝族合称为“华夏集团”,把海岱地区的族群称为“东夷集团”,把南方的族群称为“苗蛮集团”。蒙文通和徐旭生关于上古民族的划分有同有异。不同之处在于:蒙文通所说的上古“江汉民族”实指炎帝族,他称炎帝族为炎族,并主张炎族出于南方;而徐旭生则主张炎帝族发祥于陕西宝鸡,后来来到了中原,炎帝族属于华夏集团。也就是说在炎帝族的归属问题上,它究竟归属于“中原”还是“江汉”,蒙文通与徐旭生的观点是不同的。相同之处在于:蒙文通和徐旭生两人划分的三个区域可以对应起来,因而两人的划分就区域的方位而言又是相同的。在两人所使用的词汇概念方面,笔者赞成徐旭生所用的称谓,即在夏代之前(亦即在华夏民族形成之前),中原地区的族群可称为“华夏集团”,海岱地区的族群可称为“东夷集团”,江汉地区的族群可称为“苗蛮集团”。由此,本文在论述夷夏关系时,把夏代之前作为“华夏民族”前身的中原混合族群,原则上称为“华夏集团”,只是有时为了行文的方便而称为“史前华夏”。

“夷夏”之“夷”,也属于族的概念。一般认为,把夷、蛮、戎、狄整齐划一地分配于东、南、西、北四方是从战国中后期开始的。例如,《礼记·王制篇》:“中国、夷戎五方之民,皆有性也,不可推移。东方曰夷……南方曰蛮……西方曰戎……北方曰狄……中国、夷、蛮、戎、狄,皆有安居。”而在春秋时期,“夷”有时是作为非华夏族的泛称,但也存在作为专称的“东夷”的称呼。

春秋时期,“夷”作为一种泛称是很常见的。《左传》定公十年载孔子语云:“裔不谋夏,夷不乱华。”这里的 “夷”即泛指非华夏的族群。这种泛称有时也使用“蛮夷”或“夷狄”的形式表述,如《公羊传》成公十五年:“《春秋》……内诸夏而外夷狄。”《左传》僖公二十一年:“任、宿、须句、颛臾,风姓也,实司大皞与有济之祀,以服事诸夏……蛮夷猾(乱)夏,周祸也。”这里与“诸夏”相对照的“夷狄”和“蛮夷”之“夷”,都属于泛指。

春秋时期,“夷”在专指东夷时,使用的就是“东夷”这一称呼。例如,《左传》僖公四年,陈辕涛涂谓郑申侯曰:“师出于陈、郑之间,国必甚病。若出于东方,观兵于东夷,循海而归,其可也。”在辕涛涂的话中,东夷位于东方是明确的。再如《左传》僖公十九年:“夏,宋公使邾文公用鄫子于次睢之社,欲以属东夷。”这里的“东夷”说的也是春秋时代海岱地区尚未华夏化的土著族群。《左传》文公五年、文公九年、襄公二十六年、襄公二十九年、哀公十九年等出现的“东夷”,也属于这种情况。此外,《左传》昭公四年楚椒举曰:“商纣为黎之蒐,东夷叛之。”《左传》昭公十一年叔向曰:“桀克有缗以丧其国,纣克东夷而陨其身。”这里的“东夷”说的则是商纣王时期海岱土著族群。

由西周上溯到商代,一般认为商代的东夷在甲骨文中被称为“人方”。在甲骨文中有许多“王征人方”的卜辞,例如:

卜辞“某某方”之“方”指的是方国,卜辞“人方”释为“夷方”,指的就是商代海岱地区土著民族,与西周金文中的“东夷”是一致的。

从商代上溯至夏代,由于夏代尚不存在像甲骨文、金文那样本朝人书写的史料,只能使用《古本竹书纪年》《史记·夏本纪》等夏代之后的史料来说明问题。在这些史书中,与“夏”相对应的东方土著被称为“夷”“嵎夷”“畎夷”“于夷”“方夷”“黄夷”“白夷”“赤夷”“玄夷”“风夷”“阳夷”,从“畎夷”到“阳夷”这九种又被合称为“九夷”。联系商代甲骨文中的东夷一般被称为“夷方”而不加“东”这样的方位词,加“东”方位词构成“东夷”,在甲骨文中仅属个别,那么,《古本竹书纪年》等所记的“夷”“嵎夷”“畎夷”“于夷”“方夷”“黄夷”“白夷”“赤夷”“玄夷”“风夷”“阳夷”等,也没有方位词,这恰恰与甲骨文的用词习惯相一致,可以认为这种不加方位词而使用具体的名称,正反映出夏代东夷称谓的实情。

“夷”和“东夷”的概念是相对应于华夏而存在的,而华夏民族是从夏代开始出现的,夏代是一个重要的时间节点。从夏代再往前追溯,文献中对于史前东夷,一般不用“夷”之类的泛称,而是使用“太皞”“少暤”“有虞”之类的具体指称。正像我们把夏代之前作为“华夏民族”前身的中原族群称为“华夏集团”一样,我们把夏代之前的东夷族群,原则上称为“东夷集团”,只是有时为了行文的方便而称为“史前东夷”。

夷夏关系,既有东西对峙的一面,亦有相互交流、相互影响、相互转化的一面。在分布方位上,诚如傅斯年所言,夷与夏分处东与西,这种格局形成于夏代之前,并一直持续于夏商以后。在夷夏互动互化方面,也是开始于夏代之前的五帝时代,持续于夏商以后。因此,欲阐述“夷夏互化融合说”,也得从夏代之前的五帝时代谈起。

二、文献所见五帝时代的夷夏互化融合

五帝时代的“夷夏”互化融合,主要表现为夷族人来到中原之地在融入华夏族的过程中也对原有的中原族群发生作用,结果是夷与中原族群通过交互作用和相互转化,再加上戎狄蛮等其他族群的汇入融合,最终形成华夏民族。

(一)黄帝时期夷夏的交互作用

五帝时代开始于黄帝称雄时期,我们称之为黄帝时期。黄帝时期在河北涿鹿发生过黄帝族与蚩尤族的大战——著名的涿鹿之战,战争的结果以蚩尤被杀而告结束。如《逸周书·尝麦解》记载:

昔天之初,□作二后,乃设建典,命赤帝分正二卿,命蚩尤于宇少昊,以临四方,司□□上天末成之庆。蚩尤乃逐帝,争于涿鹿之河(或作阿),九隅无遗。赤帝大慑,乃说于黄帝,执蚩尤,杀之于中冀,以甲兵释怒,用大正顺天思序,纪于大帝。用名之曰绝辔之野。乃命少昊清司马鸟师,以正五帝之官,故名曰质。天用大成,至于今不乱。

引文中的“赤帝”即炎帝,这条记载表达的意思大体是:在上古之世,上帝命炎帝分设二位卿官,让蚩尤居住于少昊之地管理天下百姓,但蚩尤为了向外扩展,驱逐炎帝,占领炎帝的土地,致使“九隅无遗”。炎帝十分害怕,只好求助于黄帝,黄帝在“中冀”这个地方杀了蚩尤,用少昊清(名“质”)代替蚩尤来统率东方,稳定了天下秩序。

蚩尤原来是“于宇少昊(居住在少昊之地),以临四方”。蚩尤被杀之后,黄帝让少昊清(少昊质)代替蚩尤,“以正五帝之官”。关于蚩尤的族属,徐旭生主张蚩尤属于东夷族;汉代的高诱、马融等人都说蚩尤是九黎的君名,而九黎一般被认为属于三苗集团。这里暂不讨论蚩尤的族属,仅就黄帝让少昊清代替蚩尤统领东方诸部而论,其背景应该是此时的黄帝族与东夷族结成了联盟,黄帝为盟主,以少昊清为首领的东夷族是盟友。可作为这一情况旁证的是《韩非子·十过》中的一段话:“昔者黄帝合鬼神于西泰山之上……蚩尤居前,风伯进扫,雨师洒道……”这段话是用神话的方式表达了一些史实。据《山海经·大荒北经》记载,风伯、雨师是蚩尤请来“纵大风雨”、用以对付黄帝的风神和雨神,现在却成为“黄帝合鬼神于西泰山”时与蚩尤一同为黄帝的到来而“进扫”“洒道”者。就连蚩尤以及风伯雨师都归于黄帝麾下了,那么替代蚩尤的少昊诸部与黄帝族结为友好联盟,更属情理之中。在古史传说中,人名、族名和神名每每可以相同一,《韩非子·十过》这段属于神话与历史相交融的话中,既有人名与族名(如蚩尤与蚩尤族)相同一的情形,也有人与神(如风伯雨师与风神雨神以及死后的蚩尤等)相同一的情形。所以,阪泉之战和涿鹿之战之后,不但黄帝族与炎帝族结为联盟,黄帝族与东夷族也结为联盟。在联盟之前,炎黄与东夷就有交互作用,联盟之后,交互交往应该更深了一层。

(二)“颛顼—祝融”集团乃夷夏交融而形成

颛顼地处中原。《左传》昭公十七年:“卫,颛顼之虚也,故为帝丘。”其地在今河南濮阳。按照春秋战国时的古史系统,颛顼属于华夏族。例如,《山海经·海内经》:“黄帝妻雷祖,生昌意,昌意降处若水,生韩流。韩流……生帝颛顼。”这是说颛顼与黄帝为一系。再如《国语·鲁语上》在叙述华夏族列祖列宗之所以受到崇拜和祭祀时说:

从中可以看出:(1)春秋战国时期的人共认黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜、禹、契、汤、稷、文王、武王为华夏系统中最有代表性的列祖列宗;(2)在华夏这一系统中,颛顼上承黄帝,下续有虞氏和夏后氏。然而,颛顼这位华夏族的圣君,却是民族融合的结果。徐旭生指出“他属于华夏集团,但是受东夷集团的影响很大”,他的文化“是一种混合而较高的文化”。

我们说颛顼族是中原的族群与东夷相融合而形成的,有四方面的证据。其一,颛顼与少皞有很深的关系。《山海经·大荒东经》:“东海之外大壑,少昊之国,少昊孺帝颛顼于此。”“孺”即“乳”,是说颛顼幼时曾经在少昊氏族内被养育的意思。这与《帝王世纪》“颛顼生十年而佐少昊”的说法相一致。其二,颛顼也称为高阳氏,表现出对太阳的崇拜。太皞、少皞也以崇拜太阳而著称。其三,《左传》昭公二十九年说:“少皞氏有四叔,曰重、曰该、曰修、曰熙。”这个“重”,《国语·楚语下》说颛顼“乃命南正重司天以属神,命火正黎司地以属民……是谓绝地天通”。文中的“南正重”之“重”即少暤氏四叔之一,这也牵扯到少皞与颛顼的关系。其四,《左传》昭公八年说:“陈,颛顼之族也……自幕至于瞽瞍无违命,舜重之以明德,寘德于遂。遂世守之。及胡公不淫,故周赐之姓,使祀虞帝。”上引《国语·鲁语上》也说“有虞氏禘黄帝而祖颛顼,郊尧而宗舜”,这是说东夷的有虞氏与颛顼也有族源上的关系。

颛顼族与祝融族实属一个集团,笔者称之为“颛顼—祝融”集团。《左传》昭公二十九年:“颛顼氏有子曰犁,为祝融。”“犁”即“黎”,《左传》庄公五年“郳犁来”,《公羊传》作“倪黎来”,《谷梁传》作“倪黎来”,说明“犁”与“黎”通用。颛顼的这个儿子就是火正黎,乃祝融。这种关系,用《山海经·大荒西经》的文字来表达就是“颛顼生老童,老童生重及黎,帝令重献上天,令黎邛下地”。此外,《世本》《大戴礼记·帝系》《史记·楚世家》都列有“颛顼—老童(或作卷章)—祝融(或作重黎)”这样一个世系,这些都是说祝融族出自颛顼。笔者认为,祝融有八姓,虽然并非全部来自颛顼族,但其中重要部分来自颛顼族。

祝融族也有来自炎帝族的一面。《山海经·海内经》:“炎帝之妻,赤水之子听訞生炎居,炎居生节并,节并生戏器,戏器生祝融。”《左传》昭公十七年说“炎帝氏以火纪,故为火师而火名”,火是炎帝族的重要图腾之一。祝融为火正,也以职掌大火历和崇拜火而著名。祝融与颛顼和炎帝都有关系,说明祝融也是因融合而形成的中原族群。

祝融族居地中心区域在今河南新郑、新密一带。《左传》昭公十七年:“郑,祝融之虚也。”祝融八姓后来散居于各地,大致上,己姓的昆吾先在濮阳,后迁徙至许昌;苏、温在河南温县;顾在河南范县;董姓的豢龙、鬷在河南唐河县;彭姓的彭祖在江苏徐州市;豕韦在河南滑县;秃姓的舟人在河南新郑一带;妘姓的邬在河南偃师;郐在河南密县;偪阳在山东峄县;曹姓的邹(邾)在山东邹县;莒在山东莒县(与己姓莒国有别);芈姓的夔在湖北秭归县;楚原在丹阳,后迁至郢。祝融八姓的这些居地,以豫中地区分布较为密集,有密县的郐,新郑一带的舟人,偃师的邬,温县的苏、温,濮阳和许昌的昆吾。

祝融八姓中芈姓的楚和夔分布在湖北境内,其中一支成为楚王族。所以,《左传》僖公二十六年说:“夔子不祀祝融与鬻熊,楚人让之。”可知楚人以祝融为自己的祖先。屈原《离骚》:“帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。”屈原是楚王族之人,屈原以颛顼高阳氏为自己远祖。《左传》和《离骚》这两条史料共同指向祝融与颛顼有族源关系。《史记·楚世家》:“楚之先祖出自帝颛顼高阳。高阳者,黄帝之孙,昌意之子也。高阳生称,称生卷章,卷章生重黎。重黎为帝喾高辛居火正,甚有功,能光融天下,帝喾命曰祝融。”所以楚人由两部分组成,其最高层统治者即王族来源于“颛顼—祝融”,其中下层乃当地土著居民。这种情形与嬴秦由海岱前往“西垂”相同,其王室王族来自东夷少皞族,其中下层民众乃甘陕土著居民。

颛顼与东夷的关系还可以由嬴姓的秦王族得以佐证。《史记·秦本纪》:

秦之先,帝颛顼之苗裔孙曰女脩。女脩织,玄鸟陨卵,女脩吞之,生子大业。大业取少典之子,曰女华。女华生大费,与禹平水土。已成,帝锡玄圭。禹受曰:“非予能成,亦大费为辅。”帝舜曰:“咨尔费,赞禹功,其赐尔皁游。尔后嗣将大出。”乃妻之姚姓之玉女。大费拜受,佐舜调驯鸟兽,鸟兽多驯服,是为柏翳。舜赐姓嬴氏。

我们知道,嬴姓属于少暤(少昊)集团,其大本营在海岱地区。嬴秦后来从海岱迁徙到甘陕一带,《秦本纪》说在商代时秦的先祖“中潏在西戎,保西垂”;再到秦的先祖非子时,“非子居犬丘”,为周孝王养马。这样,商周时期的秦国人就由两部分组成:其王族和上层贵族来自东夷嬴姓,其中下层贵族和平民等属于西部土著。因而考古发现的春秋战国秦人墓葬的葬俗也分为两种:王族和上层贵族的葬俗是仰身直肢葬,中下层土著民众则是屈肢葬。秦人的屈肢葬是西部土著的一种葬俗,不属于等级或阶级的缘故。

《秦本纪》说嬴秦乃颛顼之后裔,这可由陕西省凤翔县南指挥村秦宫一号大墓出土的石磬等残铭的缀合文字得到证实。20世纪80年代,在陕西凤翔县南指挥村秦公一号大墓出土的石磬(85凤南M1:300)残铭与1982年出土的另一块残铭缀合后,有9句37字,其中后4句记有:“天子匽喜,龚(共)(桓)是嗣。高阳又(有)灵,四方以鼏(宓)平。”该秦公大墓磬铭自言自己继承秦共公、桓公,可知作器人是秦景公。对此,笔者赞成王晖的研究结论:春秋时期的秦景公说“高阳又(有)灵,四方以鼏(宓)平”,这是把颛顼高阳氏当作自己的高祖,并作为自己的护佑神灵,认为得到高阳神灵的佑助,便可以平定四方。这与《史记·秦本纪》《世本》等古文献的说法是一致的。

嬴秦之嬴以颛顼为先祖,这有力证明《山海经·大荒东经》所言“东海之外大壑,少昊之国,少昊孺帝颛顼于此”的说法是可信的。反过来讲,当颛顼由海岱地区来到中原濮阳之后,由颛顼所代表的颛顼族群就属于东夷与华夏交融而形成的新型部族。

(三)虞舜由东夷变为华夏的民族融合

帝舜是华夏民族的圣人。《礼记·中庸》:“仲尼祖述尧舜,宪章文武。”《孟子·滕文公上》:“滕文公为世子,将之楚,过宋而见孟子。孟子道性善,言必称尧舜。”但是,这位华夏的圣人却属于从东夷融入华夏集团之人。

虞舜之所以能够由东夷之人变为华夏集团重要一员,就在于他从东夷之地迁徙到了中原地区,并一度担任中原地区族邦联盟的盟主。根据“尧舜禹禅让”的古史传说,在中原地区的尧舜禹部族联盟中,舜占有重要地位。此时作为盟主的舜,定都于山西西南部的永济至平陆一带。如《帝王世纪》:“舜所都也,或言蒲坂(阪),或言平阳及潘者也。”蒲阪在今山西永济市。据《尚书·尧典》,尧曾把二女嫁给了舜,使之“居于妫汭”。《帝王世纪》:“妫水在河东虞县历山西汭水涯也。”《括地志》:“妫汭水源出蒲州河东南山。”此地也称为蒲阪,在今晋西南的永济市。再如,舜又被称为“虞舜”,属于有虞氏之人。虞舜所都之城也称为虞城。虞城,有今河南虞城,也有在今山西平陆的虞城。山西平陆的虞城,《史记·秦本纪》《正义》引《括地志》说:“虞城故城在陕州河北县东北五十里虞山之上,亦名吴山,周武王封弟虞仲于周之北故夏墟吴城,即此城也。”其地在今山西平陆县。山西平陆的虞城之外,今河南商丘市也有虞城,就二者的关系而言,平陆的虞城是虞舜由豫东商丘的虞城迁徙至此而来的。对此,我们后面再详加叙述。总之,虞舜在担任尧舜禹族邦联盟首领时,虞舜邦国的都城在山西西南部的永济至平陆一带,所以《史记·五帝本纪》说:“舜,冀州之人也。”古时的冀州包括山西与河北在内。

舜原本是东夷人。《孟子·离娄下》:“舜生于诸冯,迁于负夏,卒于鸣条,东夷之人也。”诸冯在今山东诸城。清《诸城县志》:“(该)县人物以舜为冠,古迹以诸冯为首。古之言舜生地者,自孟子始曰诸冯,且曰东夷之人。县……城北十五里有村名诸冯,故前明职方地图诸城下特注舜生处。”今山东诸城在西汉时为诸县,春秋时是鲁国的一个邑。《春秋》载鲁国曾先后两次“城诸”,即修筑诸邑的城墙。《春秋经》庄公二十九年:“城诸及防。”《春秋经》文公十二年:“季孙行父帅师城诸及郓。”杨伯峻认为:“诸、防皆鲁邑。据《山东通志》,诸故城在今山东省诸城县西南三十里。”朱玲玲认为:“诸冯应即诸,从语言角度讲,诸冯的冯字是个轻读语尾音,如北京话的‘儿’,付诸文字是可省去的,不省则作‘诸冯’,省去尾音则作‘诸’。”为此,我们说诸冯在山东诸城,与孟子所说的舜为“东夷之人”颇为吻合,舜的出生地、虞舜族的发祥地在今山东诸城。

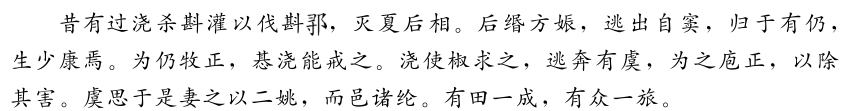

那么,舜是如何从山东的诸冯迁徙到山西的蒲阪,其迁徙路线是否有迹可循?笔者认为今豫东的商丘虞城是其由东向西迁徙过程中的重要一站。豫东的虞城,在夏代的太康少康时期,是虞舜之后裔虞思掌控的地区。《左传》哀公元年:

关于文中少康逃奔的“有虞”,杨伯峻认为:“在今河南商丘地区虞城县西南三里。”虞思让少康居住的“纶”邑,在今虞城县东南三十里。夏代太康少康时期虞城一带的有虞氏(虞思),是夏代之前(即五帝时代)就住在这里的有虞氏的延续,也是虞舜由诸冯(今山东诸城)迁往山西的蒲阪(今山西永济市)、虞城(今山西平陆县)一带迁徙路线中的重要一站。

关于虞舜的迁徙,《吕氏春秋·贵因》:“舜一徙成邑,再徙成都,三徙成国。”《孟子·离娄》:“舜生于诸冯,迁于负夏。”《墨子·尚贤中》:“古者舜耕历山,陶河濒,渔雷泽,尧得之服泽之阳,举以为天子,与接天下之政,治天下之民。”这些文献中的“负夏”“历山”“河濒”“雷泽”等地,在山东有之,在山西有之,在其他地方亦有之。对于这一现象,笔者以为山东这些地名与虞舜起初居住和活动在这一带有关,是虞舜在山东时留下的;山西的这些地名是虞舜从山东迁徙至山西后带来的;至于其他地方的这些地名,或者是舜在迁徙过程中留下的,或者是因舜职掌部族联盟盟主之后在这一带曾经活动过而产生的。我们在这里只需考察山东与山西,即可大体勾勒出虞舜的迁徙路线。

关于山东的历山与雷泽,《淮南子·原道训》:“昔舜耕于历山,期年而田者争处 埆,以封壤肥饶相让。”高诱注:“历山在济阴城阳也,一曰济南历城山也。”《水经注·济水注二》:“济水又东北,泺水入焉。水出历城县故城西南,泉源上奋,水涌若轮……俗谓之为娥姜水也,以泉源有舜妃娥英庙故也。城南对山,山上有舜祠,山下有大穴,谓之舜井。……《书》舜耕历山,亦云在此,所未详也。”这是说舜耕种的历山在济南历城。

埆,以封壤肥饶相让。”高诱注:“历山在济阴城阳也,一曰济南历城山也。”《水经注·济水注二》:“济水又东北,泺水入焉。水出历城县故城西南,泉源上奋,水涌若轮……俗谓之为娥姜水也,以泉源有舜妃娥英庙故也。城南对山,山上有舜祠,山下有大穴,谓之舜井。……《书》舜耕历山,亦云在此,所未详也。”这是说舜耕种的历山在济南历城。

雷泽,或曰雷夏泽,其地在今山东菏泽市。《史记·五帝本纪》:“舜耕历山,渔雷泽。”《集解》引郑玄曰:“雷夏,兖州泽,今属济阴。”《正义》引《括地志》云:“雷夏泽在濮州雷泽县郭外西北。”《水经注》瓠子河下载:“瓠河又右径雷泽北,其泽薮在大城阳县故城西北一十余里,昔华胥履大迹处也。其陂东西二十余里,南北十五里,即舜所渔也。泽之东南即成阳县。”

关于山西的历山,《史记·五帝本纪》“舜耕历山”,《集解》引郑玄云:“在河东。”《正义》引《括地志》云:“蒲州河东县雷首山一名中条山,亦名历山,亦名首阳山,亦名蒲山,亦名襄山……亦名吴山。此山西起雷首山,东至吴坂,凡十一名,随州县分之,历山南有舜井。”雍正时期所修《山西通志》卷24永济县条云:“历山,在县东南三十里,上有舜庙,山下二泉,名妫、汭,即尧釐降二女地也。”对于郑玄所说的“河东之历山”,张盼盼作了较详细研究,她认为山西永济的历山是舜由海岱地区迁徙至晋南带来的。

关于山西的雷泽,清毕沅《墨子注》曰:“今山西永济县南四十里雷首山下有泽,亦云舜所渔也。”又雍正时期所修《山西通志》云:“雷泽,在县西南首阳山下,南流入河,相传舜渔此。”山西永济的“雷泽”,也属于舜迁徙到晋南之后带来的。

总之,对虞舜从海岱迁徙到晋南路线的深入考察,可补充孟子“舜东夷之人也”的说法。舜由海岱地区来到中原地区后,一度接替帝尧而成为中原地区尧舜禹族邦联盟的盟主,这就是古史传说中广泛流传的尧舜禹禅让的故事。舜以及和他一起迁徙的族人,来到中原之后就变成了华夏集团的成员,也只有这样才可以解释《史记》“舜,冀州之人也”与《孟子》“舜,东夷之人也”之间的矛盾,而这一矛盾恰恰反映出虞舜从海岱迁徙到中原的历史过程,舜是由东夷人变为华夏人的华夏圣人。

三、考古所见新石器时代海岱与中原的交往交融

(一)仰韶文化和大汶口文化早期中原与东夷的交往

仰韶文化是距今7000—5000年间以中原地区为核心区而分布甚广的一支考古学文化,与仰韶文化相对应的海岱地区的考古学文化是晚期的北辛文化和早期以及中期的大汶口文化。这一时期,仰韶文化与大汶口文化之间的交流呈现了中原族群与史前东夷的交往。

在大汶口文化的早期阶段,既可以看到仰韶文化中期的彩陶对海岱的大汶口文化的影响,也可以看到大汶口文化早期的釜形鼎对中原仰韶文化的影响。诚然,中原与海岱地区的文化影响和交互作用,并非始于仰韶时代。在前仰韶时代,二者即已有交流和影响,但由于我们把大汶口文化和海岱龙山文化的族属推定为东夷族的论证最为充分,因而这里仅从大汶口文化与中原的交流互动谈起。

在仰韶文化中期,即距今6000—5500年,分布在黄河中游地区的由圆点、弧边三角形组成的仰韶文化庙底沟类型的彩陶图案,对黄河下游地区的大汶口文化有着强烈影响。例如,江苏邳县大墩子遗址出土的Ⅰ式彩陶钵,邳县刘林遗址出土的Ⅰ式彩陶钵,以及野店采集的由弧线三角、圆点等构图的敛口彩陶钵,无论其造型还是彩绘图案,都酷似中原的仰韶文化庙底沟类型的同类器物。仰韶文化庙底沟类型的典型器物在大汶口文化早期遗址一再出现,表明仰韶文化庙底沟类型对大汶口文化早期偏晚阶段遗存的影响。

早期的大汶口文化对同时期的仰韶文化也有影响。例如,仰韶文化庙底沟期开始出现颇具特色的折腹釜及釜形鼎,在仰韶文化半坡期找不到渊源,却与大汶口文化的兖州王因、邳县刘林等遗址都流行折腹的釜形鼎相似,而它们都来自大汶口文化之前的北辛文化,在北辛文化中有釜形鼎的前身——折腹釜。为此,我们说,海岱地区由釜加三足而发展成釜形鼎,其后又发展出罐形鼎、钵形鼎、盆形鼎,形成了由北辛文化发展而来的大汶口文化的传统;而中原地区由夹砂罐变为折腹釜、再发展为釜形鼎,表现出庙底沟时期关中至豫中的仰韶文化对传统炊器的改进,这一变革当是东方大汶口文化对中原仰韶文化影响的结果。值得强调的是,鼎乃华夏礼器文化中的重要器型,而鼎的大量使用是大汶口文化一个非常显著的特点,这一文化传统一直持续到海岱龙山文化时期,构成东方文化的传统因素之一。

(二)大汶口文化中期与仰韶文化在中原的融合

如果说,在大汶口文化早期(相当于仰韶文化庙底沟时期),海岱与中原仅是互有影响的话,那么,到了大汶口文化中期,大汶口文化与仰韶文化在其接壤地——豫中地区,又进一步发生了融合,仰韶文化大河村类型(有人称之为“大河村文化”)就是大汶口人与仰韶人此时在中原地区相融合的产物。

大河村类型是分布于中原地区别具一格的重要原始文化之一。它以郑州大河村遗址第三、四期为代表,过去也有人称之为秦王寨类型。其分布范围以河南省中部为中心,西至洛阳,北起黄河以南,波及汝河沿岸的河谷平原以及丘陵地带。其重要遗址,除大河村外,有郑州后庄王,荥阳点军台、青台,偃师高崖西台,洛阳王湾二期前段,临汝大张,禹县谷水河,鲁山丘公城。此外,豫西南唐河寨茨岗等遗址也近似于大河村类型。

大河村类型文化的成因是复杂、多方面的。根据大河村及荥阳点军台的情形看,它主要是在大河村一、二期之类遗存的基础上,又融合了大汶口文化的因素而形成的。诚然,大河村一、二期遗存本身亦甚为复杂,它以仰韶文化庙底沟类型为基调;残留半坡类型的一些因子,如杯口尖底瓶等;又保留有后岗类型的因素,尤其是大河村一期更为明显,诸如“红顶”碗钵、罐形鼎之类都可作为证明。

大河村、点军台之类遗址的大河村类型文化,由一、二期到三、四期的转变,既有承袭继承,也有因新的因素的汇入而发生明显变化。这一新的因素主要来自东方大汶口文化:其中既有随葬背壶的墓葬、大汶口文化特有的青灰色陶器、典型的陶鬶、背壶、匜、圈足尊等器物,以及背部钻四孔的龟甲器、骨雕筒等;亦有对大汶口文化加以改造而吸收的因素,如凿形足鼎的盛行。凿形足鼎是大汶口文化中的传统风格。在大河村类型中,其罐形鼎及折腹釜形鼎,如果将上部看作是在原来罐形及釜形的基础上进一步演变的话,其下部的凿形足显然是吸收大汶口文化的因素形成的。需要指出的是,大河村类型中,无论凿形足的罐形鼎,还是凿形足的折腹釜形鼎,就整个器物形态观察,它既非传统正宗的仰韶风格,也非大汶口文化原封不动的搬迁,而是两种文化传统巧妙的结合,重新的创造,使之浑然一体。

除了陶鬶、背壶、匜、盉、圈足尊、凿形足鼎等器物,盛装食物的豆也来自大汶口文化。大汶口文化中豆的数量之多,不必赘言,即以形式而论也是多种多样的。在大河村类型中,目前发现两种形式的豆,一种为敛口喇叭形豆足;另一种为敞口、折腹、圈足上附有弦纹及长条、“十”字形和圆形镂孔的豆。前者见于大河村四期、洛阳王湾二期前段、荥阳点军台三期、临汝大张,后者出现于大河村三期。大河村类型中的这两种陶豆,其源头都在大汶口文化之中。

陶壶在仰韶文化半坡类型与大汶口文化中数量都不少,但二者的形制风格迥然有别。前者主要是小口、细颈、大腹的蒜头壶,后者有大口、粗颈的无鼻壶、双鼻壶及颇具特色的背壶。大河村遗址第四期M9出土两件背壶、荥阳点军台第三期遗存出土的Ⅱ式壶,都来自大汶口文化。

大河村类型中的彩陶风格,与仰韶文化大司空类型有近似之处,再联系大河村类型之前身遗存中明显地含有后岗类型的成分,可证在大河村类型的形成过程中,豫北冀南的文化始终有汇入的情形。大河村类型中也存在南方屈家岭文化的因素,说明它也有吸取、融汇南方江汉流域文化的方面。不过,这一因素在大河村类型中所占比例甚小,同东方大汶口文化相比,远不占主导地位。

有关大河村类型文化的来源与组成,大致可作如上分析。对于这个融合型文化,笔者主张它是“颛顼—祝融”集团的早期文化。关于古史传说诸人物的时代区分,笔者认为,所谓炎黄时代或颛顼时代或其他什么时代,是指炎帝族、黄帝族、颛顼族或其他什么族称雄时期。因为作为古老的氏族部落或部族,其存续的时间是相当长久的,而它留在先民们的记忆中的年代每每是其称雄阶段,在其称雄之前或衰落之后,该族实际上都是存在的,只是它不在历史舞台的中心而已。在“黄帝—颛顼—帝喾—尧—舜”这一五帝谱系中,颛顼—祝融集团称雄时期较晚,属于五帝时代的中期,在考古学上已属于龙山时代中期,但它和其他部族一样,都有自己源远流长的历史,在这样源远流长的历史中,每一个传说人物及其神话传说都有其“时间深度”,颛顼—祝融的古史传说也有其“时间深度”,将其有关天文历法方面的古史传说与大河村类型中的天文星象等文化特征相对照,大河村类型属于其称雄之前所创造的考古学文化,即大河村类型是颛顼—祝融集团在仰韶时代所创造的文化。

判断大河村类型文化属于颛顼—祝融集团所创造的文化,其理由有三:(1)在地望上,颛顼—祝融集团的中心所在地及其主要分支的居地,与大河村类型文化的分布相一致,在地望上是重合的;(2)大河村类型文化是由中原的仰韶文化与海岱的大汶口文化相融合而形成,而颛顼族群恰恰是中原的族群与东夷相融合而形成的;(3)在大河村遗址出土有彩陶天文图像和太阳崇拜纹样等,可与颛顼和祝融的特性联系在一起,而在没有文字记载的情况下,这种文化特征所显示的族属特性是至关重要的。

郑州大河村第三期遗存出土的彩陶天文图像,一种是复原后有12个太阳。这个有太阳纹的彩陶片,是绕陶钵肩部一周而绘。发现者“根据口沿的弧度和每个太阳的夹角(30°),计算出的口径为30厘米,在钵的肩部一周原来应绘12个太阳纹”。笔者1984年到郑州博物馆参观,谢遂莲同志给笔者看了在郑州市北郊后庄王的大河村类型遗址一个断崖上采集的五片大河村类型文化的彩陶片,其中一件是带有口沿的陶钵肩部残片,用白衣衬底,以黑红相间的彩绘绘出太阳图案,经笔者计算陶钵肩部口沿一周也是由12个太阳组成。在大河村遗址也发现有星座图案的残片,该残片出土于第四期,由三个或三个以上的圆点,以直线、曲线连接组成。据发掘者推测,“可能是北斗星尾部形象写照”。此外,在大河村遗址还发现了几片绘有日晕的彩陶片,中间绘有光芒四射的太阳,左右两侧各绘有内弧图案,在弧背上也绘有向外发出的光芒。

大河村出土的几件彩陶钵和后庄王出土的彩陶钵上都绘有12个太阳围绕陶钵肩部一周而排列,其含义是什么?对此,我们既不能用《山海经·大荒南经》“羲和生十日”等有关东海少皞的十日神话来解读,亦不能用《山海经·大荒西经》“常羲生月十有二”来解释。许顺湛另辟蹊径,他认为《左传》昭公七年说“日月之会是谓辰”,日月交会的时间都是阴历每月初一,一年交会十二次,所以画十二个太阳。《山海经·海内经》说“噎鸣生岁十有二”,噎鸣是岁星,《山海经·大荒西经》说它“处于西极,以行日月星辰之行次”,可知古代曾以岁星纪年。《左传》襄公九年说“十二年矣,是谓一终,一星终也”。依据这些资料,许先生说:陶钵上12个太阳,或许与岁星纪年有一点关联。许先生所言甚是。由大河村遗址出土的星座图案和日晕图案也可证明大河村人对天文星体是有自己的观察和认识的。更为有说服力的是,关于“噎鸣生岁十有二”的噎鸣,《山海经·大荒西经》说:“颛顼生老童,老童生重及黎,帝令重献上天,令黎邛下地,下地生噎鸣,处于西极,以行日月星辰之行次。”这就把12个太阳、岁星噎鸣与颛顼、祝融和重黎联系在了一起。可见,大河村类型出土的天文星象等图案可证明大河村类型这样一个辉煌灿烂的文化就是由颛顼—祝融集团在仰韶时代所创造的文化。

(三)大汶口文化晚期(中原龙山时代早期)东夷人向中原的挺进

大汶口文化中期大汶口文化之人向中原挺进,已如前所述。大汶口文化晚期相当于中原的庙底沟二期文化时期,属于中原龙山时代早期。此时,大汶口之人向外扩张更甚。在向西扩张上,明显地表现出大汶口人来到了中原地区。有关报道如下。

1962年,在偃师古“滑城”北墙下面发现一座墓葬,随葬的7件陶器中有5件属于典型的大汶口文化,另一件器盖和小圆罐也类似于大汶口文化的同类器物。1975年,在河南商水县章华台遗址发现一批完整的人骨架和随葬品,也是一处大汶口文化墓地。1975年,在平顶山市贾庄遗址发现一座墓葬,所随葬的红陶鬶、长颈壶、粗把豆、圈足尊、高柄杯和筒形杯,与大汶口文化中同类器物相同。1976年及1979年,考古人员在河南郸城段寨村北台地发现有大汶口文化的墓葬,所出土的器物属于大汶口文化的典型器物。除了上述四处墓葬外,在偃师二里头、信阳阳山和孟津寺等地的庙底沟二期文化时期的遗址中发现的大汶口文化晚期的陶器,武津彦对其质地、造型、纹饰及其时代已有详细的论述,这里不再赘述。

关于大汶口文化向中原的挺进,杜金鹏通过对颍河中、上游和伊、洛下游地区40余处遗址分析,指出“大汶口文化遗存在颍水中、上游和伊、洛下游地区的分布是广泛而密集的”,并提出了“大汶口文化颍水类型”。此外,杜金鹏还指出:在山西垣曲古城东关遗址和夏县东下冯遗址的庙底沟二期文化遗存中所发现的筒形杯、小宽肩壶及背壶等,与大汶口文化同类器物形似,表明颍水类型的影响所及,可能已越过黄河,进入晋西南地区。

杜金鹏的研究非常深入而有远见卓识。他所划分的颍水类型早期偏早的遗存,我们在前一小节把它放在了以郑州大河村遗址第三、四期为代表的大河村类型中作了论述。他划分出的颍水类型晚期其时代属于庙底沟二期文化时期,也即龙山时代早期,与我们这里所论是一致的。杜金鹏认为:大汶口文化向颍水及伊洛地区的推进,比它向长江下游及东南沿海地区的渗透显然要重要得多。大汶口文化进入颍、伊、洛地区后,与当地土著文化进行了长期的接触与交流,逐渐与土著文化融为一体。这就是说,人们通常所说的东夷族、华夏族,在颍、伊、洛地区进行了一次长达数百年的民族大交流、大融合,为中华文明的形成与发展,作出了重要贡献。

综上所述,在大汶口文化晚期,向中原地区扩张而来的史前东夷人,已达洛阳和晋南地区。他们有的与中原部族相融合,创造出新的文化类型——大河村类型;有的保持了本部族原有的文化风貌而生息、安葬于中原之地,表明其势力之强大和文化风俗之顽固。这种在整体上保持自己风貌,足以说明史前东夷集团中有一部分人向西发展,在中原诸部当中占有了一席之地。

(四)龙山时代中晚期夷夏在中原的融合状态

到了龙山时代的中期和晚期,即距今4600—4000年间,大概是由于之前来到中原的东夷人已与中原当地人通过互化而融入其中,所以再没有出现像商水章华台、平顶山市贾庄、偃师滑城那样的保持东方文化完整面貌的遗存,可以发现二者相互影响,特别是在二者的接壤地带出现一些文化渗透与混合。

在海岱地区出现的绳纹、方格纹、篮纹以及鬲、夹砂灰陶深腹罐,可以看作是中原龙山文化渗入的结果。而在中原地区出现的鸟头形(鸷鸟头形,亦即以前所谓“鬼脸形”)的鼎足、袋足鬶,蛋壳陶,筒形杯,罐形杯,双耳盆,大圈足盘和蛋壳黑陶等,都来自海岱龙山文化。正像海岱龙山文化靠近豫东地区所形成的南北一线遗址,接受中原龙山时代的文化影响较多一样;中原地区,处于豫北的后岗二期文化与豫东的王油坊类型文化(或称造律台类型)的遗址中,所含东方文化的因素亦较为明显。其中,对于分布于豫东和鲁西南、皖北接壤地区的王油坊类型文化,李伯谦提出这“是由当地大汶口文化直接发展下来的因素与王湾三期文化、后岗二期文化等外来因素相互融合”而形成的“一支混合文化”。笔者赞成这是“一支混合文化”概念。从豫东地区晚期的大汶口文化到龙山文化王油坊类型,既包含有太皞族的文化,也包含有属于有虞氏发展到豫东商丘虞城之时产生的文化和虞舜离开虞城之后尚留存于豫东一带的有虞氏文化;它们在时间上是漫长的,在文化族属上是多元的,是这一阶段夷夏互化融合的一个方面。

龙山时代,海岱龙山文化盛行的磨光黑陶对中原龙山文化有广泛的影响。在海岱龙山文化的磨光黑陶中,有一种因陶胎薄如蛋壳而被考古学者称之为蛋壳黑陶的陶器,是最为精美的,也代表了龙山时代制陶的最高水平。东夷这一高超的制陶技艺,可以与文献记载相印证。《韩非子·难一》:“东夷之陶者器苦窳,舜往陶焉,期年而器牢。”《周礼·考工记》:“有虞氏尚陶。”有虞氏尚陶是整个东夷人在尧舜禹时代尚陶的缩影,而随着东夷人西迁中原、融入华夏集团,对中原制陶的影响也是显而易见的。

四、中原族邦联盟内的四夷汇聚与夷夏融合

(一)中原族邦联盟内四夷汇聚所形成的华夏集团

中原五帝时代的族邦联盟是华夏民族的前身。中原地区的族邦联盟可分为两个阶段:第一阶段是黄帝、颛顼、帝喾时期,第二阶段是尧舜禹时期。因第二阶段的联盟与尧舜禹禅让传说联系在一起,所以其特征特别鲜明。就联盟的构成而言,在尧舜禹族邦联盟中,有来自北部戎狄的祁姓陶唐氏,来自西部姜戎的姜姓四岳和共工氏,来自东夷的姚姓虞舜和有虞氏、偃姓皋陶和嬴姓伯益等。

陶唐氏是祁姓,而祁姓乃黄帝族十二姓之一。据《山海经·大荒西经》:“有北狄之国。黄帝之孙曰始均,始均生北狄。”黄帝族由轩辕氏和有熊氏两大支、二十五宗、十二姓所组成,是部族融合的结果,有熊氏大概就属于“黄帝北狄”这一支。这样,我们可以说,祁姓陶唐氏属于黄帝部族集团的“北狄”分支之一。陶唐氏最初活动于今河北唐县一带,其后逐步向南迁移,最后定居于今晋南临汾与翼城一带——山西襄汾陶寺遗址即帝尧都城遗址。《汉书·地理志》中山国唐县条下,班固自注:“尧山在南”。颜师古注引应劭曰:“故尧国也,唐水在西。”《后汉书·郡国志二》唐县条下注引《帝王世纪》同此说,《水经注·滱水注》《读史方舆纪要》亦然。这些都是陶唐在今河北唐县一带留下的足迹。其后,陶唐氏迁往晋中地区。《毛诗·唐谱》:“唐者,帝尧之旧都之地,今曰太原晋阳,是尧始居此,后乃迁河东平阳。”《汉书·地理志》太原郡晋阳条班固自注及《水经·晋水注》均遵此说。陶唐氏最后定居于今晋南临汾与翼城一带,上引《毛诗·唐谱》《帝王世纪》“尧都平阳,于《诗》为唐国”,都主张临汾为陶唐氏所都。《左传》昭公元年与定公四年说成王封弟唐叔虞于夏墟,也即故唐国。《史记·晋世家》记载此事说:“封叔虞于唐。唐在河、汾之东,方百里,故曰唐叔虞。”《正义》引《括地志》云:“故唐城在绛州翼城县西二十里,即尧裔子所封。”顾炎武辩驳晋国都城在太原晋阳的说法时,主张唐叔始封迄侯缗之灭,并在翼城。顾氏的说法是有道理的。笔者认为,帝尧陶唐氏最后定居于晋南临汾与翼城一带的唐地,“尧都平阳”,这在地望上与山西襄汾陶寺遗址是一致的;在时代上,陶寺遗址作为都城的时间是其早期和中期(即距今4300—4100年),与唐尧称雄的时间也一致;在文化特征上,陶寺遗址四座大墓出土四个龙盘所展现的龙崇拜与文献上说陶唐氏以龙为图腾是一致的,陶寺遗址所呈现的天文历法的成就与《尚书·尧典》记载的尧对天文历法的贡献是吻合的,由这些综合因素可以判定陶寺是尧都。

四岳和共工氏也是尧舜禹族邦联盟的重要组成部分,可他们却来自姜戎。《国语·周语中》:“齐、许、申、吕由大姜。”《国语·周语下》:“昔共工氏……欲壅防百川……其后伯禹念前之非度……共之从孙四岳佐之……皇天嘉之……祚四岳国,命以侯伯,赐姓曰姜,氏曰有吕。……申、吕虽衰,齐、许犹在。”齐、许、申、吕四国都是姜姓,是四岳的后代,而四岳则是共工的从孙。但就是这个姜姓的四岳却又被称为“姜戎”。《左传》襄公十四年,范宣子称戎子驹支为“姜戎氏”,戎人驹支自己说“我诸戎是四岳之裔胄也”,表明四岳与诸戎原本为同一部族。

戎狄之外,在中原族邦联盟中还有来自史前东夷的,既有前面已论述的“颛顼—祝融”集团中重和黎以及有虞氏和虞舜,也有皋陶和伯益诸部。

皋陶偃姓,伯益嬴姓,偃、嬴,同音通用,这是两个关系紧密的部族。嬴姓是东夷大姓,少暤氏就是嬴姓,所以皋陶和伯益与少皞部族有渊源关系。关于皋陶与少皞族的关系,《帝王世纪》:“皋陶生于曲阜。”《左传》定公四年又说曲阜本为“少皞之虚”,由此也可证皋陶部族是从少皞部族衍生出来的。少皞属于东夷族,皋陶、伯夷也属于东夷族。皋陶的后裔有英、六、蓼和群舒(舒鲍、舒蓼、舒龚、舒庸、舒龙、舒鸠),分布于今安徽六安一带,这是皋陶族向南迁徙发展的结果。

伯益即柏翳(伯翳),是秦人的先祖。前引《史记·秦本纪》:“秦之先,帝颛顼之苗裔孙曰女脩。女脩织,玄鸟陨卵,女脩吞之,生子大业。大业……生大费,与禹平水土……佐舜调驯鸟兽,鸟兽多驯服,是为柏翳。舜赐姓嬴氏。”这段记载告诉我们四方面信息:(1)秦人的女性始祖“女脩”因为吞食玄鸟卵而孕育出男性祖先“大业”,这样的“祖先诞生神话”表明秦人上层集团的图腾崇拜与东夷少皞氏的鸟图腾相一致;(2)秦人的祖先“大费”在族邦联盟中辅佐大舜,驯化鸟兽,发展畜牧业;(3)大费还辅佐大禹“平水土”,治理水患;(4)秦人上层集团是嬴姓。《孟子·滕文公上》:“舜使益掌火,益烈山泽而焚之。”这说明伯益与虞舜是同一时代之人,在族邦联盟中担任驯化鸟兽、管理山林的职务。

由上述可知,中原地区在五帝时代尤其是尧舜禹时期,其族邦联盟成员的族属是复杂的,并不单一。这些蛮夷戎狄四方之民来到中原时,起初也曾发生过冲突和战争,如黄帝与炎帝的阪泉之战,黄帝联合炎帝与蚩尤的涿鹿之战,以及共工氏与颛顼之间争夺霸权的战争等,但通过结成族邦联盟,逐步走向了民族融合,从而使得这样的族邦联盟成为中原地区华夏民族的前身——华夏集团。

笔者之所以把尧舜禹时期的族邦联盟视为华夏民族的前身,这是因为华夏民族的真正形成应该从夏朝开始算起。在五帝时代,对于一个个部族国家而言,其国人可以是同一部族血缘的族众;但对于联盟而言,却超脱了部族血缘的藩篱,从而也会逐步产生超越部族意识的某些新文化因素。而这种新文化因素就是促使各部族的人们朝着民族方向发展的动因,并由血缘的部族走向文化的民族。然而,由于族邦联盟毕竟是松散的、不稳定的,随着盟主的更换,联盟的中心也是游移的,所以,对于民族的形成来说,仅仅有某些新文化因素是远远不够的,它需要有一种更大范围的、超越邦国限制的、能容纳和包裹诸多部族的“大国家机制”。而从其后出现的夏商周王朝的历史实际来看,这种“大国家机制”就是笔者所说的“复合制王朝国家结构”。只有复合制王朝国家结构才会出现多元一体的政治格局,才使分散的部族国家走向某种形式统一的民族的国家,出现王朝体制下的血缘之根与文化之根相交织的以大文化为纽带的华夏民族。

(二)史前东夷在尧舜禹族邦联盟中的地位

尧舜禹时代史称“万邦”“万国”,其政治格局,一是邦国林立,二是在中原地区组成了族邦联盟。因此这一时期尧舜禹具有双重政治身份:既为本邦的国君,又为族邦联盟的盟主。其中,作为盟主的虞舜来自东夷,因而孟子说舜“东夷之人也”。他来到中原,最后定都于山西永济的蒲阪、平陆的虞城一带。虞舜接替唐尧而担任族邦联盟的盟主,这说明融入中原的虞舜和有虞氏已成为史前华夏集团的重要成员,这也是春秋战国时期孔孟等诸子把尧舜视为华夏圣人的缘由。

虞舜之外,来自东夷的皋陶,《论语·颜渊》子夏说:“舜有天下,选于众,举皋陶,不仁者远矣。”这是说舜挑选皋陶在联盟中委以重任,那些不仁之人也就难以存在了。《史记·夏本纪》也说帝禹让皋陶在联盟内担任掌管刑罚的要职。《左传》昭公十四年:“夏书曰:昏、墨、贼、杀,皋陶之刑也。”《吕氏春秋·君守篇》:“皋陶作刑。”可见皋陶曾制定并掌管刑罚,以处理联盟内外之事务。

在尧舜禹族邦联盟中,东夷的另一支是伯益。《孟子·滕文公上》:“舜使益掌火,益烈山泽而焚之。”《尚书·尧典》:“帝曰:‘畴若予上下鸟兽草木?’ 曰:‘益哉!’帝曰:‘俞!咨益。汝作朕虞。’益拜稽首。”这段话意思是:帝舜说:谁能顺时管理我的山泽草木鸟兽之政?部下都说:用益呀!帝舜说:好吧!就对益说:任命你担任掌管山泽的虞官。《国语·郑语》:“伯翳能议百物以佐舜者也。”韦昭注:“百物,草木鸟兽。议,使各得其宜。”说的也是按照时令季节来管理山泽的生态和渔猎生产。除了担任管理山泽的虞官外,《吕氏春秋·勿躬》:“伯益作井。”《淮南子·本经训》:“伯益作井,而龙登玄云,神栖昆仑。”大概伯益对掘井技术的提高有过贡献。这些都属于伯益对中原族邦联盟的文明发展所作出的重要贡献。

曰:‘益哉!’帝曰:‘俞!咨益。汝作朕虞。’益拜稽首。”这段话意思是:帝舜说:谁能顺时管理我的山泽草木鸟兽之政?部下都说:用益呀!帝舜说:好吧!就对益说:任命你担任掌管山泽的虞官。《国语·郑语》:“伯翳能议百物以佐舜者也。”韦昭注:“百物,草木鸟兽。议,使各得其宜。”说的也是按照时令季节来管理山泽的生态和渔猎生产。除了担任管理山泽的虞官外,《吕氏春秋·勿躬》:“伯益作井。”《淮南子·本经训》:“伯益作井,而龙登玄云,神栖昆仑。”大概伯益对掘井技术的提高有过贡献。这些都属于伯益对中原族邦联盟的文明发展所作出的重要贡献。

在史前东夷的发展中,可分为两种情形:其一是在海岱地区的发展;其二是走出海岱,向外发展。史前东夷人走出海岱向外发展,既有向西走入中原者,也有向南走入江淮者。其中,走进中原,加入中原族邦联盟的史前东夷人,进而走向了民族融合,成为华夏民族的重要一员。

五、夏王朝多元一体的复合制国家结构与夷夏融合

(一)夏王朝的复合制结构与多源一体的华夏民族

笔者主张华夏民族的形成始于夏代,最主要的原因就在于从夏代开始,夏商西周三代王朝在国家结构上是多元一体的复合制。所谓复合制结构,就像复合函数里函数套函数一样,在夏王朝中,既有作为“国上之国”的王邦(王国),又有作为“国中之国”的诸侯邦国,二者在夏王这样一种广域王权的支配下,构成多元一体的王朝国家。具体来讲,在夏代,在这一结构中,有作为王族王室的“夏后氏”;也有与夏王族同姓的“有扈氏、有男氏、斟寻氏、彤城氏、褒氏、费氏、杞氏、缯氏、辛氏、冥氏、斟戈氏”等;还有韦、顾、昆吾(《诗经·商颂·长发》)、有虞氏(《左传》哀公元年)、薛(《左传》定公元年)、商侯(《今本竹书纪年》)等从属于夏王的异姓诸侯邦国;还有时服时叛的诸夷之国或部族。

就像商周时期的“内外服”中,“外服”的诸侯邦国之人要到“内服”的中央在朝为官一样,夏朝时,“商侯冥”担任夏朝治理水的职官,并且因治水而殉职,这就是《国语·鲁语上》所说的“冥勤其官而水死”。《左传》定公元年:“薛之皇祖奚仲,居薛,以为夏车正。”是说薛国国君奚仲担任夏朝造车的职官。《墨子·耕柱》说嬴秦的君主蜚廉负责夏朝的采矿冶金。《清华大学藏战国竹简(五)》说咎繇(即皋陶)担任夏启的卿事。奚仲、蜚廉、咎繇(皋陶),这些都是东夷人在朝为官者。诸如此类,这些诸侯邦国之人在王朝中央任职,既是对王朝国家事务的参与,也是对夏王这个天下共主的认可;既构成了夏王与诸邦之间联结的纽带,也是适应复合制结构的一种统治方式,还有利于民族融合的加深。

自夏朝开始的复合制王朝国家结构,不但在政治结构上,王朝是多元一体;在族共同体类型上,也是多流一体:王朝内包含有众多不同血缘的部族,故而族源上具有多源性,它们因王朝这样的机制而形成了华夏民族,作为华夏民族的整体又具有一体性。

夏代的民族融合,是在夏代之前尧舜禹时期的民族融合的基础上进行的,因而它包含有不同时期融入的四夷之民。其中,就四夷(蛮夷戎狄)之一的东夷而言,夏朝的夷夏关系是动态的,它有三种情形:一是部分夷族融入华夏之中;二是夷人的“来宾”;三是夏王对夷族的征伐。

(二)夏代融入华夏的夷族

如何判断夏代哪些东夷属于开始融入华夏,哪些东夷属于尚未融入华夏?笔者认为凡是进入复合制王朝国家结构的,就属于开始融入华夏民族,反之就属于还没有开始融入华夏民族。因为在民族与国家的关系上,王朝国家是民族的框架。

《左传》襄公四年:“(后羿)……因夏民以代夏政。”“后羿”也被称为“夷羿”,是东夷族成员,他能取代夏王,一度成为夏朝的国君,这属于由夷族融化为华夏族的典型例子。“羿”这个名称,既是人名(君主之名),也是族名,是一个沿袭性的称呼。所以,既有尧时期的“羿射十日”的羿,也有夏朝太康时期的羿。在夏代太康时期,《左传》襄公四年:“《夏训》有之曰:‘有穷后羿。’公曰:‘后羿何如?’对曰:‘昔有夏之方衰也,后羿自鉏迁于穷石,因夏民以代夏政。’”所谓“因夏民以代夏政”,就是依靠夏朝的民众取代了夏王的君位,获得了统治地位。后来,“羿恃其射也,不修民事,而淫于原兽”,结果被奸臣寒浞所杀。夷羿能做到“因夏民以代夏政”,就在于他已融入夏的生活,并在夏民中建有良好威望。《古本竹书纪年》:“太康居斟寻,羿亦居之。”这是说夷羿“因夏民以代夏政”之时居住在斟寻,可也不排除在这之前,夷羿就住在夏的国都中。

位于山东滕县的薛国,其先祖曾担任为夏王造车的职官。《左传》定公元年:“薛之皇祖奚仲,居薛,以为夏车正。”《世本》《荀子·解蔽》《吕氏春秋·君守》《淮南子·修务》都说“奚仲作车”。在二里头遗址已发现车轮轨迹的遗迹,可见夏代已有车,这说明奚仲发明车的传说是可信的。薛国之君这位专门给夏王造车的车正,成为王朝的在朝之官,这也属于东夷族融入华夏族的例子。

东夷的皋陶也是一个沿袭性称号。五帝时代的皋陶在尧舜时期就在族邦联盟中担任掌管刑罚的要职。据《清华大学藏战国竹简(五)》的《厚父》篇,到了夏代,皋陶依旧在夏朝内担任王的“卿事”。例如,在《厚父》篇王与厚父的对话中,王说:禹建夏邦,启惟后,帝“命咎繇下为之卿事”。清华简《厚父》篇所讲的皋陶担任夏启的卿事这件事,说明夏王朝在朝为官者,有许多是来自不同的部族,而且有些还是从夏代之前的唐尧虞舜时代沿袭下来的,其中皋陶则属于东夷融入华夏者。

(三)夏王对外的征伐与夏代尚未融入华夏的夷族

夏代在海岱地区有“九夷”:畎夷、于夷、方夷、黄夷、白夷、赤夷、玄夷、风夷、阳夷等。以上诸夷最初是在复合制国家结构之外,属于“体制”外的所谓蛮夷之邦;又由于夏商王朝复合制结构是开放的,在理念上,夏商之王乃天下之共主,因而诸夷与夏王保持时疏时密、时服时叛的关系。当他们与夏王朝保持友好往来或服属关系时,就时常觐见夏王,史称“来宾”;当他们反叛夏王朝,夏王就去征伐他们。如《古本竹书纪年》就有一系列相关记载:

(后相)元年,征淮夷、畎夷。二年,征风夷及黄夷。七年,于夷来宾。少康即位,方夷来宾。柏杼子征于东海及三(王)寿,得一狐九尾。后芬即位,三年,九夷来御,曰畎夷、于夷、方夷、黄夷、白夷、赤夷、玄夷、风夷、阳夷。后荒即位,元年,以玄珪宾于河,命九(夷)东狩于海,获大鸟。后泄二十一年,命畎夷、白夷、赤夷、玄夷、风夷、阳夷。后发即位,元年,诸夷宾于王门,再保庸会于上池,诸夷入舞。

上述诸夷属于尚未纳入夏王朝国家体系的夷人,和夏王朝处于“时服时叛”状态,在民族融合上也是尚未融入华夏民族。夏王对夷人的征伐,从理念上讲,是因为王朝建立后,在“天下共主”和“天下一统观”的作用下,王有权对反叛的邦国或其他政治实体和族共同体行使征伐之权。上引《古本竹书纪年》所谓夏王“帝相即位,居商丘。元年,征淮夷、畎夷。二年,征风夷及黄夷”,就是如此。淮夷属于淮河流域的夷人,畎夷、风夷和黄夷都属于东夷。但由于复合制结构是开放的,它可以接纳不同血缘的族邦,慑于广域王权的这种征伐机制和王朝的实力,即使一时并不从属于夏王的独立族邦、不属于复合制国家结构内的所谓蛮夷之邦,也不得不时常觐见夏王,史称“来宾”,这就是上引《古本竹书纪年》所谓帝相七年,“于夷来宾”;“少康即位,方夷来宾”;“后芬即位,三年,九夷来御,曰畎夷、于夷、方夷、黄夷、白夷、赤夷、玄夷、风夷、阳夷”。在觐见、来宾的过程中,一些蛮夷之邦就有可能从属于夏王,在成为夏王的附属国的过程中走向融入华夏之路。

原本夷夏概念和夷夏关系就是因夏朝的出现和华夏民族的形成而凸显出来的,夏代的东方诸夷与中原华夏,除已融入华夏之中的后羿、皋陶、奚仲之外,其余居住于海岱的夷人与中原华夏,其东西对峙远远大于互化融合,这一点也能得到考古学方面的印证。

(四)考古学上夏王朝与东夷之关系

在考古学上,从中原龙山文化末期到二里头文化第一至第三期,包括笔者在内的许多学者将它视为夏文化;与此相对,海岱的岳石文化则属于夏代东夷文化。在岳石文化中发现有青铜器,也有夯筑的城墙,属于都邑邦国文明,但其文明高度远不如中原地区。也就是说,比较夏代之前的龙山时代中原文明与海岱文明的发展程度,二者旗鼓相当,并驾齐驱,当时属于文明多中心,各个区域都有自己的中心;但是到了夏代中期和后期,由于夏王朝的王邦在中原地区有辉煌发展,出现了真正意义上的王朝的王都即为“天下中心”的格局,四裔的文化和文明的高度与中原地区拉开了差距,海岱地域的东夷就属于这种情况。岳石文化的文明高度远不如中原的华夏,另一个原因有可能是东夷中的虞舜、皋陶、伯益、后羿等发展程度较高的政治实体在岳石文化时期已经完全离开了海岱地区,致使海岱地区的文明有所跌落。

中原的二里头文化与海岱的岳石文化在文明发展程度上有差异,在文化特征上也泾渭分明,因而当二者相互影响时,也是很容易观察出来的,而且这种影响还发生在二里头文化和岳石文化之前的龙山文化晚期。例如,二里头文化中的平底盆、鬶,虽说在它之前的河南龙山文化和海岱龙山文化中都可以见到,但其祖型是在海岱龙山文化之中。二里头文化中的三足盘、觚、爵、盉等,也都属于东方因素汇入的结果。对于汇入二里头文化的海岱地区的文化因素,据栾丰实研究,二里头遗址第一期时来自东方的因素以海岱龙山文化为主,也有少量因素是从岳石文化传播而来;二里头遗址第二期及以后,岳石文化的因素明显增多。但是,我们比较二里头文化与岳石文化之间的相互影响的状况,就会发现无论是二里头文化对岳石文化的影响,还是相互影响,其广度和深度都是很不够的。这与从文献上看到的夏代的海岱诸夷多数尚未融入华夏是一致的。

需要说明的是,本文所论“夷夏互化融合说”,虽说是接着傅斯年“夷夏东西说”而发议论,但从“夷”和“夏”的定义开始,就与傅斯年有同有异。傅斯年是把“夷”与“夏”作为东西方位来对待的,他说的“夷”主要指东方,其中有商和东夷土著;他说的“夏”主要指西方,其中有夏和西周。而笔者对于“夷”和“夏”的定义是立足于华夏民族如何形成这一基础上的,主张“夷”仅指东夷土著,“夏”指夏代以来的华夏民族和夏代之前的中原地区的华夏集团,认为在夏商西周三朝,夏人、商人和周人都属于华夏民族的组成部分。“夷夏互化融合说”是把二者的互化融合放在海岱与中原早期文明演进过程的交互作用的框架下展开的,在时间跨度上包括从新石器时代的仰韶时代经龙山时代到二里头文化的夏代;在研究对象上,虽然以海岱与中原的关系为主,但也涉及夏代之前和夏代时蛮夷戎狄等四夷融合而形成华夏民族的情形。

五帝时代,夷夏互化融合的结晶是“颛顼—祝融”以及虞舜和有虞氏等族共同体完全融入华夏之中,成为华夏集团的重要组成部分。夏代则有商族以及后羿和皋陶等族融入了华夏民族之中,而其他的“九夷”则大多尚未融入华夏民族。到了商代,如果把青州苏埠屯商代“亚醜”大墓的族属判断为东夷族的话,那么,我们可以看到商朝在夷夏融合的深度和广度上,有大大发展的情况,而商代夷方(人方)的其他人群则尚未融入华夏民族之中。没有融入华夏之中的夷人,是在商代之后的西周、春秋战国时期,完成了夷夏融合的。本文第一部分“夷夏概念溯源”多处引用《左传》所说的“东夷”,实际上到了春秋时期,其“东夷”已属于残留的那部分,这些残留的东夷因还保存着自己的传统文化的特征而区别于当时的华夏民族。经战国时期的兼并,当齐国等大国把残留的东夷也纳入自己的行政管辖的范围内之后,由行政管理所带来的政治上的统合打散和融化了东夷与华夏的差异,所谓“东夷”,其文化完全被融入华夏,其族别也趋于消亡,到了秦汉时期海岱地区已属于完整的华夏文化区。

总括上述,夷夏互化融合之过程,从五帝时代开始,经历夏商西周,一直到春秋战国。互化融合有两种方式:一种方式是一方的一小部分族群由迁徙而嵌入另一方,最后融合变化为对方;另一种方式是双方乃至多方在各自扩张中相遇相撞,甚至发生战争冲突,最后在某种形式的“政治统一体”(这样的“政治统一体”,有的属于联盟或联合体,有的属于单一制的国家或复合制的国家)内融合,而融合的结果每每是你中有我、我中有你,所以它是一种互化。从五帝时代到春秋战国时期,夷夏关系所经历的互化融合,既有由一方迁徙到另一方而呈现出嵌入融合的“嵌入式”,也有经过战争冲撞或兼并而融合的方式。无论哪一种融合,都并非仅仅是单向同化而每每是相互的。夷夏互化融合的最终结果是:华夏民族像滚雪球似的越滚越大,海岱东夷则越来越少,到秦汉时期海岱东夷已消失,完全融入华夏之中。

(本文注释内容略)

原文责任编辑:晁天义

扫码在手机上查看